_

_

_

Quando si leggono testi argomentativi (libri, articoli di giornale, saggi, documenti di lavoro, ecc) occorre saper distinguere tra buone e cattive argomentazioni. Per migliorare la nostra capacità di discernere le buone dalle cattive ragioni è necessario padroneggiare strumenti teorici che permettano di affinare l'intuito, rendendoci più sensibili ad aspetti dell'argomentazione che è difficile notare a prima vista. (Andrea Iacona)

-

Please, I was talking a lot of bullshit.

La premessa è che il ragionamento dovrebbe aiutarci a prendere decisioni migliori, a ottenere convinzioni migliori. E se parti da questa premessa, ne consegue che il ragionamento dovrebbe aiutarci ad affrontare i problemi logici e dovrebbe aiutarci a capire le statistiche. Ma il ragionamento non fa tutte queste cose, o fa tutte queste cose molto, molto male. Ma per qualche ragione, gli psicologi non sono in grado di sfidare questa premessa di base secondo cui il ragionamento dovrebbe davvero aiutarci. Ed è per questo che Dan Sperber ha avuto l'idea che il ragionamento non ha questa funzione di aiutarci a ottenere convinzioni migliori e prendere decisioni migliori. Invece, il ragionamento è per l'argomentazione. L'idea di base di Dan è che la funzione del ragionamento, il motivo per cui si è evoluto, è di aiutarci a convincere le altre persone a valutare le loro argomentazioni. Qui abbiamo un'idea radicalmente diversa che si distingue dalla saggezza comune in psicologia, scienze cognitive e persino in filosofia. Nel pensiero occidentale, almeno negli ultimi duecento anni, la gente ha pensato che il ragionamento fosse puramente per ragioni individuali. Ma Dan ha contestato questa idea e ha detto che si trattava di un fenomeno puramente sociale e che l'obiettivo era polemico, l'obiettivo era convincere gli altri e stare attenti quando gli altri cercano di convincerci. E il bello di questa teoria è che non solo è più evolutivamente plausibile, ma spiega anche un'ampia gamma di dati in psicologia. Forse il fenomeno più saliente che la teoria argomentativa spiega è il bias di conferma. Gli psicologi hanno dimostrato che le persone hanno un pregiudizio di conferma molto, molto forte e robusto. Ciò significa che quando hanno un'idea e iniziano a ragionare su quell'idea, troveranno principalmente argomenti per la propria idea. Inventeranno ragioni per cui hanno ragione, inventeranno giustificazioni per le loro decisioni. Non si metteranno alla prova. E il problema con il bias di conferma è che porta le persone a prendere decisioni molto sbagliate e ad arrivare a convinzioni folli. Ed è strano, a pensarci bene, che gli esseri umani dovrebbero essere dotati di un pregiudizio di conferma. Se l'obiettivo del ragionamento fosse quello di aiutarci ad arrivare a convinzioni migliori e a prendere decisioni migliori, allora non ci dovrebbero essere pregiudizi. Il bias di conferma in realtà non dovrebbe esistere affatto. Abbiamo qui un conflitto molto forte tra le osservazioni degli psicologi empirici da un lato e la nostra ipotesi sul ragionamento dall'altro. Ma se prendi il punto di vista della teoria argomentativa, avere un pregiudizio di conferma ha perfettamente senso. Quando stai cercando di convincere qualcuno, non vuoi trovare argomenti per l'altra parte, vuoi trovare argomenti per la tua parte. Ed è quello che ti aiuta a fare il bias di conferma. L'idea qui è che il bias di conferma non è un difetto di ragionamento, è in realtà una caratteristica. È qualcosa che è incorporato nel ragionamento; non perché il ragionamento sia imperfetto o perché le persone siano stupide, ma perché in realtà le persone sono molto brave a ragionare, ma sono molto brave a ragionare per litigare. La teoria argomentativa non solo spiega il pregiudizio, ma può anche darci idee su come sfuggire alle cattive conseguenze del pregiudizio di conferma.

Qualcuno può convincermi della verità di una certa tesi anche se non dice cose vere, e le sue inferenze sono sbagliate: per esempio perché mi incanta in qualche modo, o perché sono già profondamente incline a credere per ragioni mie, quel che vuol farmi credere, o perché ignoro le regole logiche o non mi accorgo dell'errore.

Teoria dell'argomentazione

I testi di riferimento per chi volesse approfondire i criteri per attuare una lettura critica (critical reading) sono indicati nella bibliografia in fondo a questa pagina, dove figurano sia testi classici (quali l'imperdibile "Teoria dell'argomentazione" di Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, sia testi recenti più applicativi).

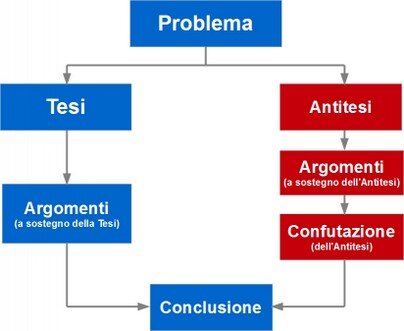

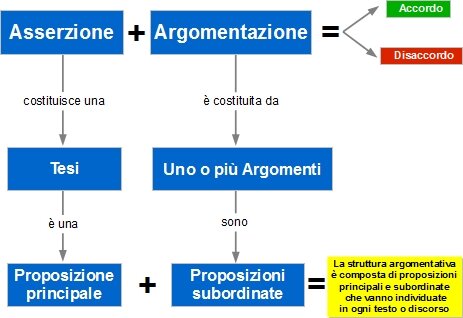

Analisi della struttura argomentativa: consiste nell'individuazione delle proposizioni principali (Problema, Tesi, Antitesi e Conclusione) e subordinate (Argomenti a favore della Tesi o dell'Antitesi)

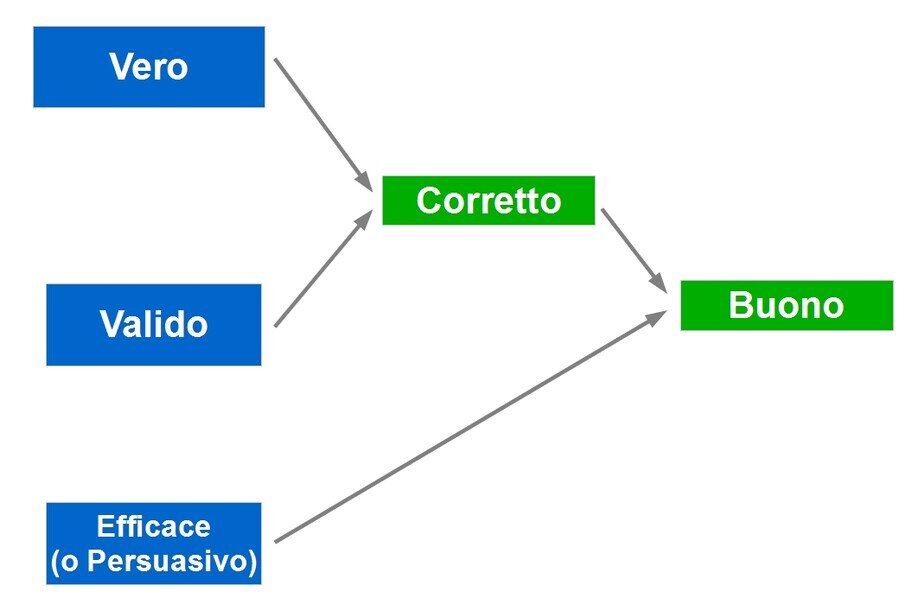

Analisi della bontà argomentativa: consiste nella verifica della verità delle premesse e della correttezza delle inferenze

Analisi della efficacia argomentativa: consiste nella verifica della tipologia di persone/pubblico al quale il testo è indirizzato, in base a credenze/stereotipi

Abitualmente non siamo così ingenui da pretendere che le nostre asserzioni vengano accettate se non forniamo anche un'argomentazione convincente a loro sostegno.

Nel mondo odierno caratterizzato da un sovraccarico informativo sempre più pressante, è aumentata la necessità di valutare la qualità delle argomentazioni altrui. Scrive Andrea Iacona (L'argomentazione, introduzione XI):

La capacità di discernere le buone dalle cattive ragioni è in gran parte irriflessa, nel senso che ce ne serviamo comunemente senza pensarci più di tanto. Ma a volte l'intuito non basta. Può darsi che una ragione sembri buona a prima vista, ma riflettendo un po' ci si rende conto che in realtà non lo è. Oppure, può darsi che ci si renda conto a prima vista che c'è qualcosa che non va bene in un ragionamento, ma non si riesca a capire bene cosa.

Il processo argomentativo è sintetizzato nello schema:

Dal punto di vista argomentativo siamo in presenza di un fatto soltanto se possiamo postulare per esso un accordo universale, non controverso. Però non esiste enunciato che possa godere, in forma definitiva, di tale condizione, poichè l'accordo può sempre essere rimesso in questione e una delle parti può sempre rifiutare la qualità di fatto a ciò che l'avversario afferma. [...] Non possediamo alcun criterio che ci permetta di affermare che qualche cosa è un fatto in tutte le circostanze e indipendentemente dall'atteggiamento degli uditori. Possiamo tuttavia riconoscere che esistono condizioni atte a favorire l'accordo e che permettono di difendere facilmente 'il fatto' contro la diffidenza o la cattiva volontà di un avversario: ciò accadrà particolarmente quando si disporrà di un accordo sulle condizioni di verifica.

Individuazione della asserzione (proposizione principale)

Individuazione della argomentazione (proposizioni subordinate)

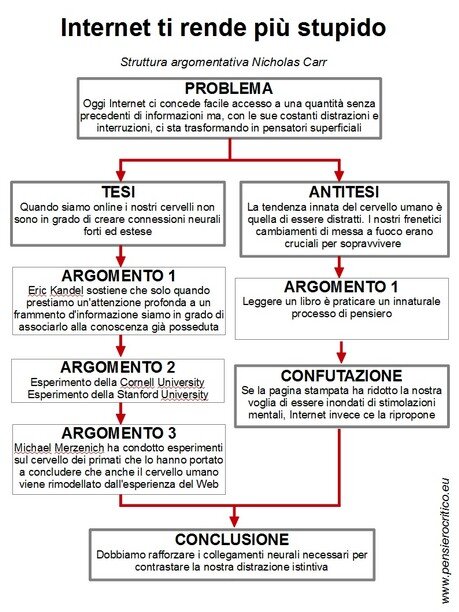

Un altro esempio riguarda il confronto di opinioni sulle conseguenze dell'uso di Internet sul cervello umano, apparso sul Wall Street Journal nel 2010 che è stato oggetto di un nostro convegno pubblicato alla pagina Internet ci rende stupidi?

Per una trattazione completa dei criteri che determinano la correttezza e la bontà di un argomento vedere Argomenti buoni e cattivi

Quindi, prevedere l'efficacia di un argomento dipende da quanto una struttura argomentativa è in grado di innescare un processo di revisione delle credenze del lettore.

Sia il lettore di un testo, sia il pubblico di un discorso sono in grado di seguire il filo del ragionamento se riescono a individuare i passi e le ragioni che lo strutturano. Compito dello scrittore e, a maggior ragione, di un buon oratore è quello di agevolare l'identificazione immediata delle ragioni. Una competenza strategica decisiva per ciascun oratore è l'abilità di distinguere le ragioni e le evidenze a supporto della propria posizione nel dibattito e di presentarle al pubblico e ai giudici in maniera razionalmente coerente e distintamente comprensibile. Fare affidamento su capacità di ascolto e inferenza al di sopra della media non significa affidarsi alla sorte o rischiare. E' semplicemente un errore.

Il manifesto pubblicitario, l’arringa difensiva, il comizio politico, i saggi di argomento filosofico, scientifico, storico o sociale, gli articoli di fondo di un quotidiano, le esortazioni dei genitori, le prediche dei sacerdoti, il corteggiamento insistente di un amante per la persona amata, sono tutti “discorsi” volti a persuaderci a credere o a fare qualcosa. Diversamente da altri tipi di atti linguistici come le richieste, i comandi, ecc. che possono essere espressi anche in una sola frase, gli atti linguistici persuasivi possono raggiungere il loro scopo solo se unite in unità più complesse, di più frasi. Un atto linguistico direttivo, espresso in una frase (esci immediatamente da questa stanza!) può raggiungere immediatamente il suo scopo, ma un atto linguistico persuasivo se vuole raggiungere il suo scopo deve essere costruito con almeno due frasi: esci immediatamente da questa stanza, se non vuoi finire arrostito! La prima frase assume la funzione di affermazione, tesi, la seconda quella di motivazione, di argomento a supporto, di ragione per fare quanto affermato nella prima frase.

Coraggio, amici, ascoltatemi, intendetemi. Il grande Dio Ermes mi ha dato quest'erba moly per sciogliere l'incantesimo. Lasciate che vi sfiori le setole e ridiventerete esseri umani. Assumerete le sembianze che vi sono familiari. Ma essi, ancor più impauriti di prima, si scostarono e grugnirono spaventati e strepitarono come se su di loro incombesse una sventura e, poichè la porta del porcile era aperta, fuggirono passandomi davanti, e vidi i loro pingui ventri allontanarsi sulle svelte zampette. Io però non capivo e avevo il cuore in subbuglio. "Alla fine, avvicinandomi di soppiatto, riuscii a sfiorare con la mia radice uno dei maiali. Subito l'ispido involucro cadde e mi si parò davanti il mio compagno Elpenore, il più giovane tra noi, un giovane come tanti che non eccelleva in combattimento e non era nemmeno dotato di particolare intelligenza. Mi si parò davanti eretto, in sembianze umane. Ma, contrariamente a quanto mi aspettavo, non mi abbracciò e non esultò nè fu contento. Imprecò, invece, e mi disse: "Malvagio, uomo senza pace, sei già tornato? Vuoi tormentarci di nuovo, esporre il nostro corpo ai pericoli ed estorcere al nostro cuore scelte sempre nuove? Era dolce essere com'ero, rotolarmi al sole e nel fango, lanciarmi nel trogolo e nell'abbeveratoio, grugnire libero dal dubbio: devo fare questo o quello? Perchè sei venuto a ricacciarmi nell'odiosa esistenza di un tempo?"

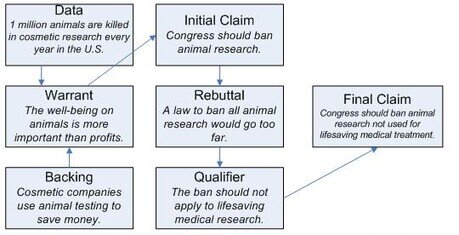

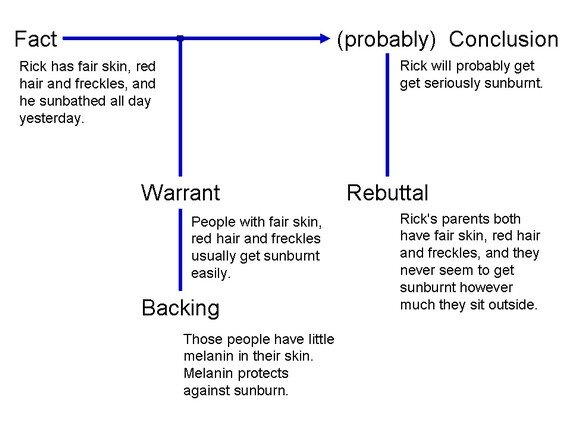

Un modello alternativo per valutare un'argomentazione

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

- Andrea Iacona, L'argomentazione, ed. Einaudi (2005) Un testo semplice e chiaro per chi vuole iniziare a valutare i testi argomentativi

- Adriano Colombo (1992), Il testo argomentativo: presupposti pedagogici e modelli di analisi (PDF) - documento che approfondisce con esempi la natura dei testi argomentativi

- Il modello di Toulmin - UNITE

- Cap.II - STEPHEN TOULMIN E IL MODELLO TOULMINIANO DI ARGOMENTAZIONE - UniCatt

- Franca D'Agostini, Verità avvelenata, Ed.Bollati Boringhieri (2010) Un testo completo per chi vuole approfondire gli aspetti epistemologici

- Marcello Frixione, Come ragioniamo, Ed.Laterza (2007) Un testo per chi vuole approfondire gli aspetti della logica formale

- Marco Santambrogio, Manuale di scrittura (non creativa), Ed.Laterza (2006) Un testo che descrive la logica dei buoni e dei cattivi testi

- Pietro Alotto, Roberto Trolli, DALLA CENTRALITÀ DEL TESTO ALLA CENTRALITÀ DEL METODO CRITICO-ARGOMENTATIVO - Interessante proposta educativa al ragionamento

- Stephen Toulmin (2003), The uses of argument (PDF) - Il testo originale completo di Toulmin in lingua inglese

- Bart Verheeij (2006), Evaluating Arguments Based on Toulmin’s Scheme (PDF) [81 citazioni]

- Hugo Mercier (2011), THE ARGUMENTATIVE THEORY A Conversation with Hugo Mercier - Edge

- Richard Paul, Linda Elder (2003), How to read a paragraph and beyond (PDF) [3 citazioni]

- Pietro Alotto (2017), Persuadere e Convincere - Medium

- Hugo Mercier, Nicolas Claidiére (2021), Does discussion make crowds any wiser? (PDF) [3 citazioni]

a chi vuole migliorare l'analisi delle argomentazioni altrui

Pagina aggiornata il 16 aprile 2024