Buy yourself a mirror.

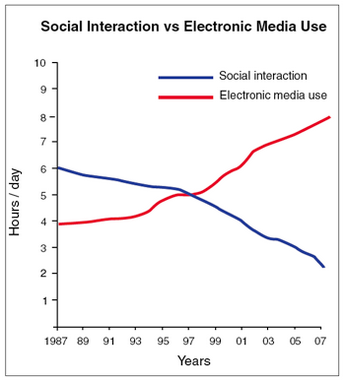

Dobbiamo quindi concludere che nel Regno Unito - Paese abbastanza rappresentativo delle tendenze in atto fra quelli occidentali moderni - durante l'ultimo passaggio di secolo è avvenuto qualcosa di irripetibile: un cambiamento nella quantità delle relazioni tra le persone che si riflette radicalmente sul rapporto tra la psiche del singolo e il mondo che lo circonda. [...] Dal momento che il computer serve anche a comunicare, la diminuzione dei rapporti si rivela meno drammatica: essi passano, però, attraverso la tecnologia, non più attraverso quella presenza che si chiamava in ogni senso "il prossimo". Le conseguenze sono a loro volta senza precedenti sia per il nostro sistema nervoso, che patisce una privazione sensoriale a cui non è affatto preparato, sia per la nostra morale ebraico-cristiana, che per compiere il bene e il male presuppone appunto la prossimità. Gli uomini intorno a noi, da sempre oggetto della nostra attività psichica, si sono di colpo rarefatti. Anche quando la comunicazione con gli altri può continuare, non è più "calda" ma "fredda". E' mediata da schermi dove un volto non è più pelle e calore, ma insieme di pixel; e dove le voci non sono prodotte da corde vocali ma da sofisticate tecnologie. Un compito futuro delle neuroscienze sarà lo studio delle conseguenze che comporta la presenza virtuale anzichè fisica del prossimo.

La solitudine è stata citata come causa di processi periferici di infiammazione collegati a malattie come il diabete, le malattie cardiovascolari, e malattie autoimmuni (ad esempio artrite reumatoide, lupus). [...] Uno studio condotto presso l'Università di Chicago, usando misure elettrofisiologiche associate a sonno REM e sonno non-REM, ha scoperto che la solitudine predice l'efficienza del sonno - le persone solitarie dormono meno efficientemente e passano più tempo sveglie. [...] La solitudine è risultata essere un predittore della pressione sanguigna sistolica migliore delle differenze legate all'età. Inoltre la pressione sanguigna negli adulti sposati - specialmente quelli felicemente sposati - si riduce di più durante il sonno rispetto alle persone single che possono quindi essere a rischio molto maggiore di problemi cardiovascolari. [...] Alcuni esperimenti hanno condotto a concludere che la perdita di memoria nelle persone meno integrate procede a una velocità doppia rispetto a quelle più socialmente integrate. Altre ricerche riferiscono che la frequenza di interazione sociale è inversamente proporzionale alla incidenza della demenza e può proteggere contro di essa.

Posso condividere con loro la mia solitudine.

Sebbene molti tipi di esperienza contribuiscano alla capacità di essere solo, ve n'è uno che è fondamentale e senza il quale tale capacità non si instaura: è l'esperienza di essere solo, da infante e da bambino piccolo, in presenza della madre. In tal modo la capacità di essere solo ha un fondamento paradossale, e cioè l'esperienza di essere solo in presenza di un'altra persona. [...] Ritengo che l' "io sono solo" costituisca uno sviluppo dall' "io sono" dovuto alla consapevolezza che il bambino ha della continuità dell'esistenza di una madre attendibile, la cui attendibilità rende possibile al bambino di essere solo e di godere il proprio essere solo, per un tempo limitato.

Soltanto quando è solo (cioè: solo in presenza di qualcuno) l'infante può scoprire la propria vita personale. L'alternativa patologica è una vita falsa costruita su reazioni agli stimoli esterni. Quando è solo, nel senso suddetto, e solo quando è solo, l'infante è in grado di fare qualcosa di simile al rilassarsi dell'adulto, e cioè è in grado di diventare non-integrato, di agitarsi, di permanere in uno stato di disorientamento, di esistere per un po' senza essere nè qualcosa che reagisce ad un urto dall'esterno, nè una persona attiva con una direzione d'interesse o di movimento. E' in tal modo che si costituisce la precondizione per un'esperienza dell'Io; grazie a questa precondizione e nel suo contesto, una sensazione o un impulso, quando arriveranno, sembreranno reali e costituiranno un'esperienza personale autentica. Cominciamo ora a vedere perchè è importante che ci sia qualcuno disponibile e presente, anche senza avanzare richieste [...] Col passare del tempo, l'individuo diventa capace di rinunciare alla presenza "reale" di una madre o di una figura materna.

Concludendo si può dire che vi è una profonda differenza tra solitudine e isolamento: mentre la solitudine sembra essere una risorsa fondamentale per l'individuo che ha imparato ad usarla per favorire le sue esperienze nel mondo, l'isolamento sembra una condizione che gli individui cercano di evitare anche a spese della loro individualità.Questo meccanismo è la soluzione che la maggioranza degli individui normali trova nella società moderna. Per dirla in breve, l'individuo cessa di essere se stesso; adotta in tutto e per tutto il tipo di personalità che gli viene offerto dai modelli culturali; e perciò diventa esattamente come tutti gli altri, e come questi pretendono che egli sia. [...] La persona che rinuncia al suo io individuale, e che diventa un automa, identico a milioni di altri automi che la circondano, non deve più sentirsi sola e ansiosa. Ma il prezzo che paga è alto; è la perdita del suo io.

(Cliccare per ingrandire)

(Figura tratta dall'articolo di Aric Sigman in bibliografia)

- La solitudine sociale si riferisce alla mancanza percepita di quantità e qualità delle relazioni.

- La solitudine emotiva descrive l'assenza o la perdita di relazioni significative che soddisfano un bisogno profondamente sentito di essere riconosciuto e di "appartenere"

- La solitudine esistenziale si riferisce a un'esperienza di sentirsi completamente separati dalle altre persone, spesso di fronte a esperienze traumatiche o lutti.

Ci sono sostanziali differenze tra individui diversi negli effetti dell'isolamento [carcerario]. Quelli più severamente colpiti sono spesso individui con leggeri disordini neurologici o con deficit d'attenzione, o con qualche altra vulnerabilità. Questi individui mostrano stati di delirio psicotico, marcato da severa confusione allucinatoria, disorientamento, e anche incoerenza, intensa agitazione e paranoia. Questi disturbi psicotici hanno spesso carattere dissociativo e gli individui che ne soffrono spesso non ricordano gli eventi avvenuti durante la loro psicosi confusionale. Generalmente, individui con personalità più stabile e con maggiore capacità di modulare le loro espressioni emotive e i loro comportamenti mediante più forti funzioni cognitive sono meno severamente colpiti. Tuttavia, tutti questi individui esperiscono un grado di torpore, difficoltà di pensiero e di concentrazione, pensieri ossessivi, agitazione, irritabilità e difficoltà di tollerare stimoli esterni (specialmente stimoli nocivi).

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Aric Sigman (2009), Well connected? The biological implications of ‘social networking’ (PDF) [93 citazioni]

Maria Laura Falduto, Pasquale Romeo (2013), La Solitudine: Cartina Tornasole della Nostra Identità - State of Mind

Julianne Holt-Lunstad, Timothy B. Smith, J. Bradley Layton (2010), Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review (PDF) - Plos Medicine [1718 citazioni]

Sheldon Cohen (2004), Social Relationships and Health (PDF) [2001 citazioni]

Carmelo Musumeci (2015), La tortura delle torture: l’isolamento diurno degli ergastolani - AgoraVox

Stuart Grassian (2006), Psychiatric Effects of Solitary Confinement (PDF) [212 citazioni]

Luciana Grosso (2015), Hikikomori: gli adolescenti chiusi in una stanza Il disagio giapponese dilaga in Italia - L'Espresso

Claudia Pierdominici, Intervista a Tamaki Saito sul fenomeno "Hikikomori" - PSYCHOMEDIA Telematic Review

Luciana Sica (2011), La solitudine, intervista a Eugenio Borgna - La Repubblica

Franco Mattarella (2009), Saremmo davvero infelici, se fossimo solo sani di mente - Winnicott e la creatività

Pagina aggiornata il 2 giugno 2023