Valutare criticamente un Libro (saggistico, non narrativo) sia cartaceo sia ebook

APPLICAZIONI

Scopo di questa pagina

La lettura critica è sempre ostacolata dallo sforzo che ogni lettore compie per trovare conferme a ciò che già conosce (confirmation bias). Gli psicologi Dan Sperber e Hugo Mercier sostengono nel loro libro "The enigma of Reason" che il confirmation bias è il modo normale di funzionamento della mente umana che si è evoluta per sviluppare un modo non violento di confrontarsi con gli altri, per mezzo dell'argomentazione. (per approfondire vedi pagina "leggere criticamente"). Così accade che i lettori meno smaliziati piegano il testo alle conoscenze già possedute, mentre quelli critici si sforzano di distinguere tra dati testuali e conoscenze pregresse. Secondo la semiotica interpretativa, l'interpretazione di un testo equivale all'interpretazione di un mondo.

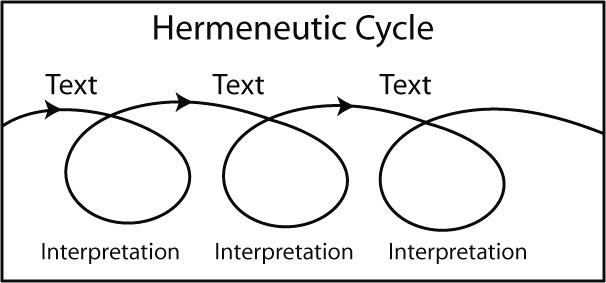

Il processo circolare, noto come 'circolo ermeneutico' rappresenta l'essenza stessa dell'interpretazione.

Per svolgere l'analisi critica di un testo o di un intero libro/ebook il metodo più efficace è, a mio avviso, l'utilizzo di un software per mappe concettuali. In tal modo si potranno condensare e analizzare rapidamente molti concetti e connessioni. Agire in modo convenzionale (a mano con carta e matita) è utile in caso di testi semplici, o per creare l'abitudine mentale interpretativa.

The ebook! How many do you read per year?

Not one, but I look at the figures.

Not one, but I look at the figures.

Punto chiave di questa pagina

COS'E' L'INTERPRETAZIONE DI UN TESTO: Secondo la semiotica interpretativa, l'interpretazione di un testo equivale all'interpretazione di un mondo. Nel descrivere il circolo ermeneutico che rappresenta il processo interpretativo che ogni lettore fa (in qualche modo), scrivono i semiologi Valentina Pisanty e Roberto Pellerey nel libro "Semiotica e Interpretazione" (p.67): "Prima ancora di cominciare a leggere un libro, l'interprete parte da una ipotesi preliminare di senso, ovvero da un sistema di attese che articola una vaga pre-comprensione del significato generale da attribuire al testo. Man mano che procede nella lettura, la sua ipotesi iniziale viene messa alla prova dall'evidenza testuale: se essa viene confermata, allora ne esce rafforzata, mentre se tale ipotesi si dimostra incompatibile rispetto a quanto emerge dall'ulteriore penetrazione del testo, allora l'interprete la sostituisce con un'ipotesi più adeguata. Questo processo circolare, noto come circolo ermeneutico rappresenta l'essenza stessa dell'interpretazione".

Punti di riflessione

Il testo è una macchina pigra che si appella al lettore perchè faccia una parte del suo lavoro. (Umberto Eco - Sei passeggiate nei boschi narrativi)

_

La lettura critica è sempre ostacolata dallo sforzo che ogni lettore compie per trovare conferme a ciò che già conosce (confirmation bias). I lettori meno smaliziati piegano il testo alle conoscenze già possedute, mentre quelli critici si sforzano di distinguere tra dati testuali e conoscenze pregresse.

-

Ciò che riteniamo realtà sono solo testi, e quelli che riteniamo testi sono solo interpretazioni. Della realtà e dei testi rimane solo ciò che ne facciamo noi. (Bernhard Schlink p.231)

_

Il piacere del testo si può definire come una pratica (senza alcun rischio di repressione): luogo e tempo di lettura: casa, provincia, pasto vicino, lampada, la famiglia dove dev'essere, cioè lontana e non lontana, ecc. Straordinario rafforzamento dell'io (tramite il fantasma); inconscio ovattato. (Roland Barthes)

_

Una domanda interpretativa è per sua natura aperta: l’interpretazione è sempre in qualche misura soggettiva, si argomenta, non si dimostra. La qualità della risposta non sarà da valutare in termini di correttezza, ma dipenderà da come chi risponde sa argomentare la sua interpretazione, riferirla ai dati testuali o ad elementi di contesto culturale, distinguere tra quelli che considera significati “per l’autore” e significati “per me lettore”. (Adriano Colombo)

_

Possiamo definire saggistica quel genere letterario in cui la situazione empirica di chi scrive e il fine pratico della scrittura (fine comunicativo, persuasivo, descrittivo, polemico) sono i primi responsabili dell’organizzazione stilistica del testo. In un saggio, diversamente che in un romanzo, in una poesia lirica, in una pièce teatrale, il riferimento alla realtà empirica e l’impegno alla coerenza razionale non possono essere del tutto obliterati dall’invenzione letteraria. (Alfonso Berardinelli)

_

Si tratta, quindi, di un insieme ben strutturato di tentativi di analisi della “forma saggio”, forma estremamente ibrida e variegata che, ci ricorda sempre Berardinelli, è il genere letterario caratteristico del pensiero critico ed antidogmatico, e senz’altro l’ambito nel quale, negli ultimi cinquant’anni almeno, la scrittura europea è stata più feconda e creativa. (Alessandro Corio)

La narrativa non è valutabile criticamente, ma è la forza creativa della mente

La giornalista e filosofa Luisa Bertolini, nel recensire il libro "Che cosa vediamo quando leggiamo" scrive (vedi bibliografia 2020):

il libro di Mendelsund [Che cosa vediamo quando leggiamo] è paradossalmente un libro affollato di immagini, immagini che suggeriscono insieme i limiti dell’immaginazione, la sua incapacità di mettere esattamente a fuoco, di definire il carattere nebuloso delle figure, ma anche la libertà combinatoria della fantasia che fissa sulla carta, in un disegno, la suggestione di un suono e di una parola. Si tratta di istruzioni per l’uso, geniali trasposizioni in immagine di una ricerca filosofica illustrata, capace di parlare a tutti, come scrive Riccardo Falcinelli nella sua bella recensione su “Robinson” (“La Repubblica”, 20 giugno 2020): «l’andamento del libro per associazioni e per salti somiglia a una presentazione PowerPoint (ma fatta molto bene) o a un talk in stile Ted», un libro insieme divulgativo e profondo.

La lettura critica è sempre ostacolata dallo sforzo che ogni lettore compie per trovare conferme a ciò che già conosce (confirmation bias). I lettori meno smaliziati piegano il testo alle conoscenze già possedute, mentre quelli critici si sforzano di distinguere tra dati testuali e conoscenze pregresse

Analisi critica di un testo e utilità delle mappe concettuali

Per svolgere l'analisi critica di un testo o di un intero libro/ebook il metodo più efficace è, a nostro avviso, l'utilizzo di un software per mappe concettuali. In tal modo potremo condensare e analizzare rapidamente molti concetti e connessioni. Agire in modo convenzionale (a mano con carta e matita) è utile in caso di testi semplici. Nel caso di testi complessi impiegheremmo più tempo e non fruiremmo della efficacia analitica offerta dalla matrice costruttivista delle mappe.

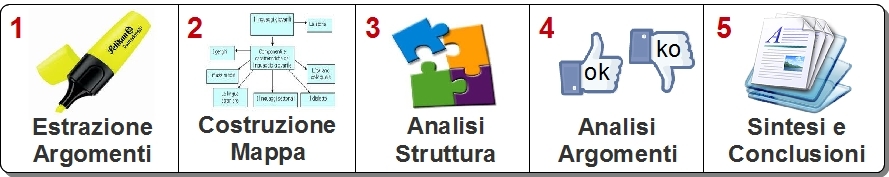

Applichiamo il processo descritto nella pagina lettura critica con le mappe concettuali, preceduto dalla lettura sequenziale del libro e dalla contestuale estrazione degli argomenti (evidenziazione dei concetti e delle connessioni principali).

Qualora il libro da analizzare fosse molto lungo conviene applicare questo processo a ogni capitolo separatamente e, successivamente, sintetizzare i risultati di ogni capitolo in una mappa finale.

Applichiamo il processo descritto nella pagina lettura critica con le mappe concettuali, preceduto dalla lettura sequenziale del libro e dalla contestuale estrazione degli argomenti (evidenziazione dei concetti e delle connessioni principali).

Qualora il libro da analizzare fosse molto lungo conviene applicare questo processo a ogni capitolo separatamente e, successivamente, sintetizzare i risultati di ogni capitolo in una mappa finale.

Nota: chi non ha mai impiegato software per mappe concettuali noterà l'estrema semplicità d'uso del software da noi consigliato. Per scaricare gratuitamente il software andare alla pagina software Cmap.

Come valutare criticamente interi libri scientifici, economici, tecnici, ecc. (non narrativi)

L'analisi critica di testi argomentativi può trasformarsi da lenta e faticosa (se non si possiede un metodo) a veloce e intrigante (se si è assimilato e sperimentato un metodo).

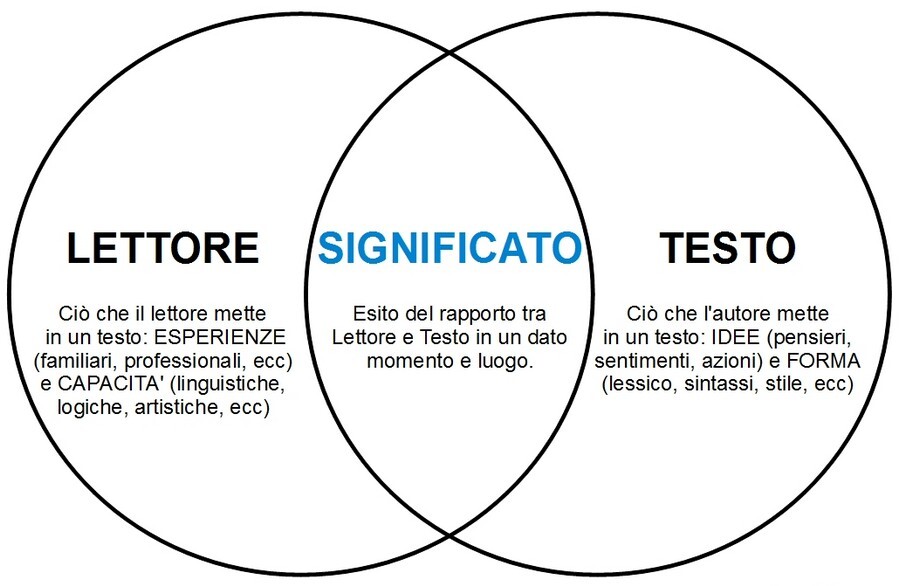

La lettura critica consiste nel tracciare un confine tra ciò che il testo propone e ciò che il lettore vi aggiunge di proprio.

Così facendo si può verificare se quanto proposto dall'autore del testo sia vero, valido ed efficace e quanto aggiunto dal lettore sia incoerente, ingiustificato o, inferenzialmente, errato.

Infatti la lettura critica è sempre ostacolata dallo sforzo che ogni lettore compie per trovare conferme a ciò che già conosce. I lettori meno smaliziati piegano il testo alle conoscenze già possedute, mentre quelli critici si sforzano di distinguere tra dati testuali e conoscenze pregresse.

Per approfondire andare alle pagine leggere criticamente e atteggiamento critico personale.

Così facendo si può verificare se quanto proposto dall'autore del testo sia vero, valido ed efficace e quanto aggiunto dal lettore sia incoerente, ingiustificato o, inferenzialmente, errato.

Infatti la lettura critica è sempre ostacolata dallo sforzo che ogni lettore compie per trovare conferme a ciò che già conosce. I lettori meno smaliziati piegano il testo alle conoscenze già possedute, mentre quelli critici si sforzano di distinguere tra dati testuali e conoscenze pregresse.

Per approfondire andare alle pagine leggere criticamente e atteggiamento critico personale.

Leggere libri o ebook?

La differenza tra un libro tradizionale (cartaceo) e un ebook (digitale) non è banale. Gli ebook offrono dei vantaggi rispetto alla stampa ma potrebbero danneggiare la nostra capacità critica a causa delle potenzialità della tecnologia.

Per approfondire andare alla pagina differenza tra libri ed ebooks.

Per approfondire andare alla pagina differenza tra libri ed ebooks.

Il "Circolo ermeneutico" è un processo iterativo che "avvicina" al significato di un testo

Secondo la semiotica interpretativa, l'interpretazione di un testo equivale all'interpretazione di un mondo. Il processo circolare, noto come circolo ermeneutico rappresenta l'essenza stessa dell'interpretazione. (Cliccare per approfondire)

Cos'è l'interpretazione di un testo

Secondo la semiotica interpretativa, l'interpretazione di un testo equivale all'interpretazione di un mondo. Nel descrivere il circolo ermeneutico che rappresenta il processo interpretativo che ogni lettore fa (in qualche modo), scrivono i semiologi Valentina Pisanty e Roberto Pellerey nel libro "Semiotica e Interpretazione" (p.67):

Prima ancora di cominciare a leggere un libro, l'interprete parte da una ipotesi preliminare di senso, ovvero da un sistema di attese che articola una vaga pre-comprensione del significato generale da attribuire al testo. Man mano che procede nella lettura, la sua ipotesi iniziale viene messa alla prova dall'evidenza testuale: se essa viene confermata, allora ne esce rafforzata, mentre se tale ipotesi si dimostra incompatibile rispetto a quanto emerge dall'ulteriore penetrazione del testo, allora l'interprete la sostituisce con un'ipotesi più adeguata. Questo processo circolare, noto come circolo ermeneutico rappresenta l'essenza stessa dell'interpretazione.

La semiotica interpretativa fa confluire interpretazione dei testi e interpretazione dei mondi, come scrivono Valentina Pisanty e Roberto Pellerey nel libro "Semiotica e Interpretazione" (p.67):

La semiotica interpretativa ritiene che, affinchè si possa parlare di semiosi (e dunque di interpretazione), non sia indispensabile che vi sia un emittente intenzionato a comunicare qualcosa: l'importante è che vi sia un interprete che decide di attribuire dei contenuti a una certa porzione del mondo sensibile (ossia, a un fenomeno sensibile ai sensi), la quale può essere considerata alla stregua di un testo. In base a questa accezione allargata, un testo è ogni porzione del mondo sensibile sulla quale qualcuno decide di esercitare la propria attività interpretativa.

Ogni lettore, ancora prima di affrontare la lettura di un testo, ha delle attese riguardo al suo contenuto. Secondo la semiotica interpretativa, in ogni testo l'attore più importante non è l'autore ma il lettore. La lettura "critica" consiste nel tracciare un confine tra ciò che il testo propone e ciò che il lettore vi aggiunge di proprio. Così facendo si può verificare se quanto proposto dall'autore del testo sia vero, valido ed efficace e quanto aggiunto dal lettore sia incoerente, ingiustificato o, inferenzialmente, errato

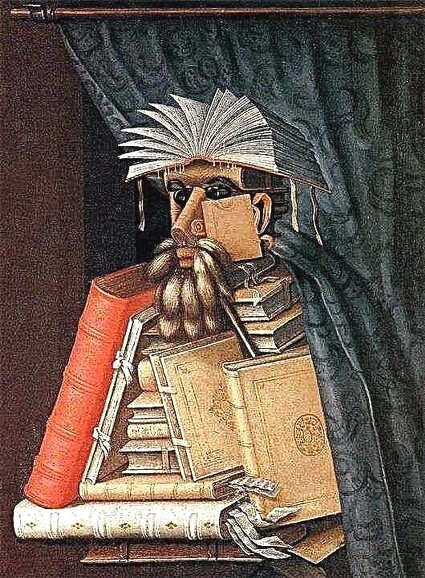

Il lettore Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo è un artista vissuto in Italia nel XVI secolo, pittore alla corte asburgica. Fu un artista misterioso e peculiare dell'epoca, grazie al quale divenne famoso. Né il grande pubblico né gli esperti possono ancora svelare completamente il mistero della sua pittura.

Processo in 5 fasi per valutare la qualità argomentativa di un libro/ebook (non narrativo)

cliccare per accedere alle singole fasi del processo

Affinchè si possa parlare di interpretazione l'importante è che vi sia un interprete che decide di attribuire dei contenuti a una certa porzione del mondo sensibile (ossia, a un fenomeno sensibile ai sensi), la quale può essere considerata alla stregua di un testo. In base a questa accezione allargata, un testo è ogni porzione del mondo sensibile sulla quale qualcuno decide di esercitare la propria attività interpretativa.

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

Adriano Colombo, L’analisi di testi: la formulazione delle consegne (PDF) - Giscel

- Alessandro Corio (2008), Il saggio. Forme e funzioni di un genere letterario - Studi francesi

- Luisa Bertolini (2020), Che cosa vediamo quando leggiamo - Doppiozero

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Guarda le pagine correlate

Libri consigliati

a chi vuole migliorare l'interpretazione di un testo

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 17 marzo 2024