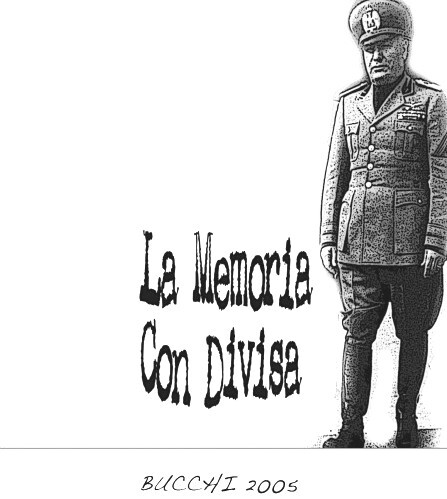

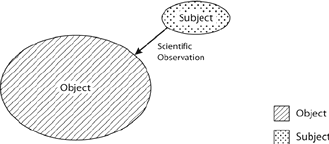

Con Freud si inaugurò un programma civile di ritiro delle proiezioni, e quindi di crescita morale della responsabilità dell'uomo. Esso è destinato a sopravvivere anche se la psicoanalisi come professione dovesse sparire. Il progresso, la democrazia, lo Stato di diritto, la giustizia sociale, lo sviluppo economico, i diritti umani: tutto ciò richiede una fuoriuscita dal vissuto magico e dalla situazione in cui la psiche è eccessivamente diluita nel mondo circostante. E' la condizione necessaria per separare il soggetto dall'oggetto osservato e raggiungere quelle conquiste.

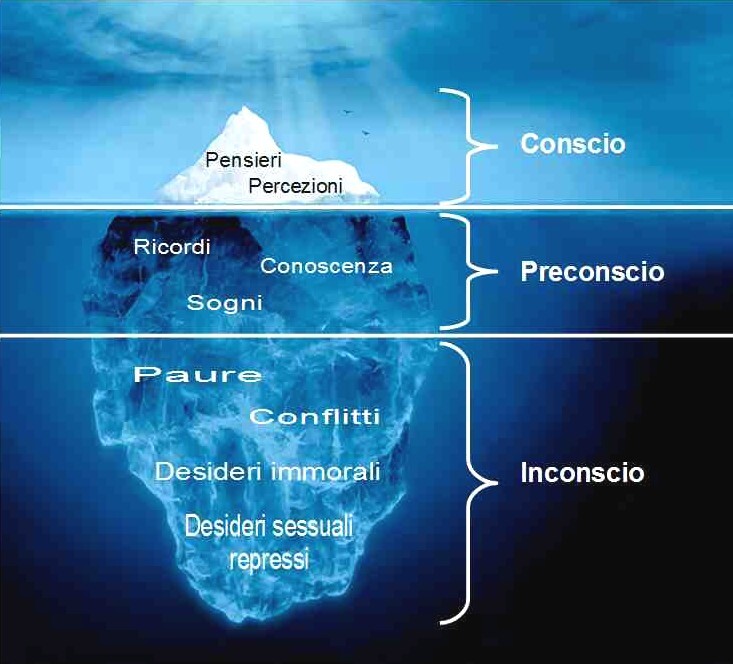

- Il "conscio " si identifica con la nostra coscienza o, meglio, con la nostra attività diurna e consapevole che è, per forza di cose, una situazione alquanto fluida: quando, infatti, possiamo dire di essere perfettamente consapevoli di ciò che facciamo o desideriamo?

- Il "preconscio " comprende l'insieme dei ricordi, rappresentazioni, desideri che, pur essendo momentaneamente inconsci possono, in virtù di un piccolo sforzo, diventare consci.

- l' "inconscio " è una forza attiva, dotata di proprie finalità e operante secondo una propria logica, diversa dalla logica della vita cosciente. Esso comprende quegli elementi psichici stabilmente inconsci che sono mantenuti tali da una forza specifica che Freud denominò "rimozione". La rimozione è quel meccanismo psichico che rimuove, cioè allontana, dalla coscienza le nostre esperienze e i nostri pensieri, soprattutto se spiacevoli, che solo un grande sforzo attraverso apposite tecniche analitiche potrebbe fare diventare consci; essa è dunque un meccanismo di difesa.

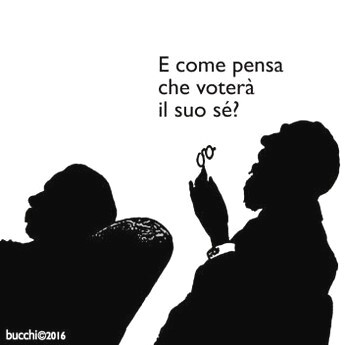

"Se al tempo di Freud non esistevano tecniche di "brain imaging", oggi la ricerca neuroscientifica sta iniziando a mostrare che l'attività elettrica del cervello si modifica solo con stimolazioni subliminali conflittuali, cioè a livello inconscio (vedi bibliografia Peccarisi)." Inoltre, la pubblicazione del libro "La nascita della intersoggettività" del neuroscienziato Vittorio Gallese e dello psicoanalista Massimo Ammaniti (vedi bibliografia Raggi), ha portato alla luce un nuovo filone di studi che, intrecciando psicoanalisi e neuroscienze, nega l'assunto della intelligenza artificiale e i modelli computazionali della mente umana secondo cui essa funzioni come un computer. Essi sostengono che studiare la mente isolata è illusorio e la scienza cognitiva classica dà una visione solipsistica della mente; occorre guardare, invece, all'interazione dei soggetti piuttosto che all'elaborazione dell'informazione da parte del singolo soggetto. In particolare Gallese (che è stato uno degli scopritori dei neuroni specchio) sostiene che, per capire l'essere umano, occorre guardare all'intero corpo dei soggetti nell'ambito della relazione intersoggettiva in una sorta di "intercorporeità" che egli ha denominato "simulazione incarnata".

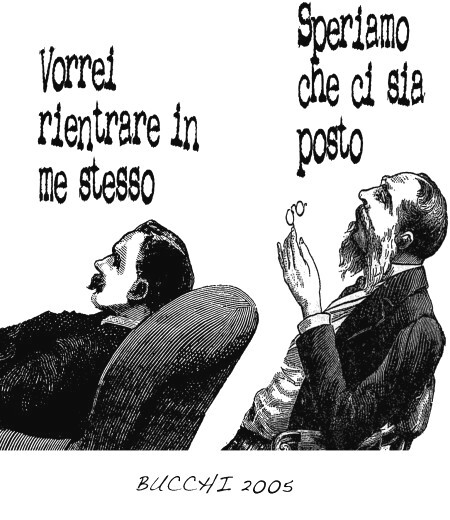

Freud sottolinea che la psicoanalisi è un lavoro (Arbeit), nel corso del quale emerge l'esperienza dell'inconscio, la sua straordinaria presenza. L'inconscio non è una cosa nè una zona dell'apparato psichico, ma un'esperienza concreta e una necessità logica. Solo se ammettiamo l'esistenza dell'inconscio possiamo capire brandelli d'esperienza che rimarrebbero altrimenti privi di soggettività e di significato. Solo l'inconscio ci permette d'intraprendere un recupero dell'irrazionale alla intelligibilità e di perseguire, pertanto, una ricomposizione del mondo. In se stesso l'inconscio rimane però inconoscibile; ci è dato di coglierlo solo nei suoi derivati (il sogno, il sintomo, il lapsus, il motto di spirito, il gioco) attraverso i quali possiamo risalire alle "sorgenti", a quel desiderio inconscio che anima la nostra vita.

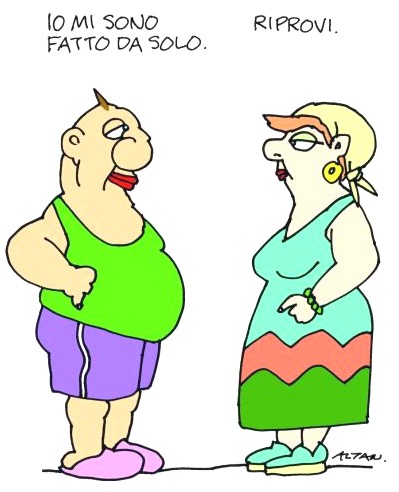

Una persona può fingere di essere più importante o meno importante, più forte o più debole, più attraente o meno attraente di quanto sia in realtà. Un gruppo può 'gonfiare' il livello di funzionamento di un individuo fino al punto di metterlo in grado di fare cose che non era mai stato capace di fare da solo. Questo funzionamento più alto, però, è totalmente dipendente dal continuo sostegno del gruppo. Un gruppo può anche 'sgonfiare' il funzionamento di un individuo concentrando l'attenzione sulle sue debolezze. Queste azioni 'artificiali' di gonfiare e sgonfiare il funzionamento sono il prodotto del prestare, prendere in prestito, contrattare e scambiare il 'sé' che si ha in un sistema di relazione.

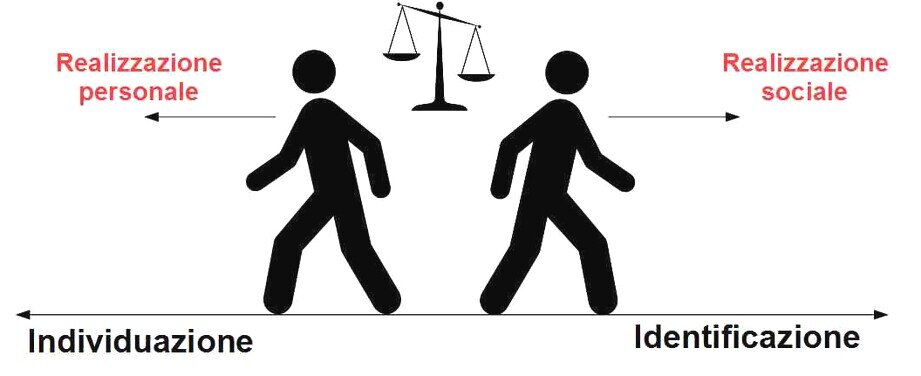

Individuazione e identificazione sono, ambedue, predicati apponibili ad un soggetto individuale, una persona. Di individuazioni e identificazioni collettive può parlarsi soltanto come di multipli o aggregati di individuazioni e identificazioni individuali. Per l'individuo, individuazione significa capacità di stabilire una differenza osservabile tra sè e l'altro, di differenziarsi dal mondo, e di mantenere nel tempo il senso di tale differenza. E' anche il prodotto, conseguibile con probabilità variabile e di continuo rimesso in questione, dell'esercizio di tale capacità. Per contro, sempre dalla parte dell'individuo, identificazione è il risultato della disposizione a con-fondersi, a essere incluso, del senso d'una affinità o d'una parentela con altri in forza del quale l'individuo avverte d'essere inglobato in una entità più grande, che gli ingiunge di usare come parlante "noi" in luogo di "io".

L'adulto avanza verso la maturità alternando progressive individuazioni e identificazioni, via via definite culturalmente con maggior dettaglio, su un'arco autoampliantesi di affinità e differenze, oppure regredisce verso individuazioni e identificazioni più elementari. Nè l'individuazione nè l'identificazione sono dunque attributi costanti che si acquistano o si perdono una volta per tutte. [...] In effetti non si dà individuazione, nè soggettiva nè oggettiva (ossia non si dà nè il senso nè l'apparenza di essa), senza riferimento a qualche forma di identificazione; nè esiste identificazione che sia scindibile da una individuazione.

Try again.

Hopefully there is room.

Individuarsi significa diventare un essere singolo e, intendendo noi per individualità la nostra più intima, ultima, incomparabile e singolare peculiarità, diventare sé stessi, attuare il proprio Sé. "Individuazione" potrebbe dunque essere tradotto anche con l' "attuazione del proprio Sé" o "realizzazione del Sé". [...] In genere non si distingue sufficientemente tra individualismo e individuazione. L'individualismo è un mettere intenzionalmente in rilievo le proprie presunte caratteristiche in contrasto coi riguardi e gli obblighi collettivi. L'individuazione invece implica un migliore e più completo adempimento delle destinazioni collettive dell'uomo, poichè un'adeguata considerazione della singolarità dell'individuo favorisce una prestazione sociale migliore di quanto risulti se tale singolarità viene trascurata o repressa.

L'identificazione psicologica è un fenomeno inconscio. Se si trattasse di una identità cosciente ci sarebbe già la consapevolezza di due cose uguali fra loro e presupporrebbe quindi una separazione fra soggetto e oggetto. I soggetti di un gruppo si possono sentire quasi identici fra loro, ma, come in tutte le proiezioni, non ne sono consapevoli. Avvertono solo un generico senso di benessere, o al limite un'euforia, dovuta al fatto che un gruppo così armonizzato ha ben più possibilità di un individuo. Questo fenomeno, piuttosto radicato nell'istinto, è stato probabilmente selezionato dall'evoluzione perchè molto utile alle prime società umane, che dovevano cooperare per spostarsi e cacciare insieme ben prima dell'esistenza di regole scritte. Ancora oggi costituisce la base inconscia delle forme di collettivismo, cristiane, socialiste, orientali o tribali. E' anche il motivo per cui la maggior parte di noi prova piacere assistendo in gruppo a uno spettacolo, avvenimento sportivo o concerto che sia: la televisione di casa può mostrare questo evento in modo più dettagliato, ma senza una simile immersione fusionale.

- Carlo Ginzburg (1980), Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method

- H. Andersen (2015), Scientific Metod

- Mateusz Woźniak (2018), “I” and “Me”: The Self in the Context of Consciousness

- Ideologia critica (Marx, Scuola di Francoforte): analisi dell'egemonia e dell'oppressione

- Psicoanalisi/Psicoterapia (Freud, Jung, Rogers, Gould): analisi delle inibizioni/distorsioni dell'infanzia nella vita adulta

- Filosofia Analitica (Ayer, Wittgenstein, Searle): analisi degli argomenti e giochi linguistici

- Costruttivismo Pragmatista (Peirce, Dewey, Vygotsky): comprensione di come l'esperienza viene costruita

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Loredana Sciolla (1994), Identità personale e collettiva - Treccani

Tyler Giobbi (2016), The Myth of Freud's Iceberg Model

Cesare Peccarisi (2012), La psicoanalisi cambia davvero il cervello - Corriere della Sera

Alessandro Raggi (2014), Neuroscienze cognitive e psicoanalisi: se Freud avesse avuto la risonanza magnetica funzionale...

Stephen Brockfield (2007), Developing Critical Thinkers(PDF) [3532 citazioni] - Mankato State University

Vittorio Gallese, Paolo Migone, Morris N. Eagle (2006), La simulazione incarnata: i neuroni specchio, le basi neurofisiologiche dell'intersoggettività e alcune implicazioni per la psicoanalisi (PDF)

Franco Mattarella (2009), Saremmo davvero] infelici, se fossimo solo sani di mente - Winnicott e la creatività (PDF)

Carlo Ginzburg (1980), Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method (PDF) [711 citazioni]

- Mateusz Woźniak (2018), *“I” and “Me”: The Self in the Context of Consciousness [7 citazioni] - Frontiers

- Georg Northoff, Andrea Scalabrini (2021), “Project for a Spatiotemporal Neuroscience” – Brain and Psyche Share Their Topography and Dynamic

a chi è interessato a capire i principali concetti psicoanalitici

Pagina aggiornata il 20 ottobre 2023