Vulnerabilità e Resilienza umana nella famiglia e nella società

TEORIE > CONCETTI > RESILIENZA

Scopo di questa pagina

La vulnerabilità (o mancanza di resilienza) di un individuo allo stress è spesso creata dall'ambiente familiare. Infatti in esso possono avvenire processi relazionali patologici. Come ha scritto lo psicologo Nicholas A. Kuiper, il ruolo della famiglia è fondamentale nel determinare il livello di stress di un individuo, soprattutto nell'infanzia nella quale il Sistema Nervoso Centrale non ha ancora completato il suo sviluppo ed è facilmente modificabile.

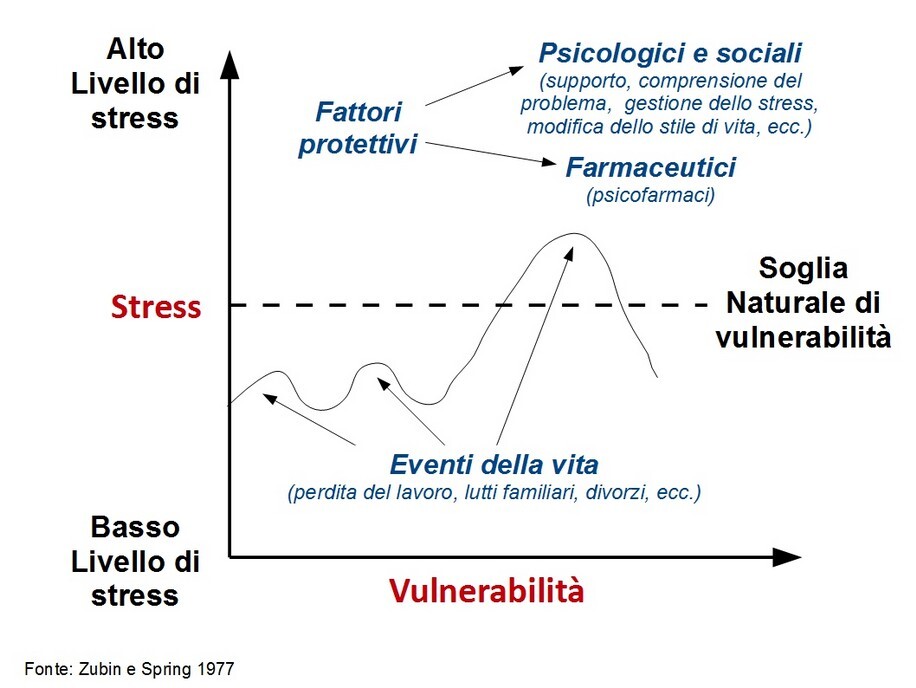

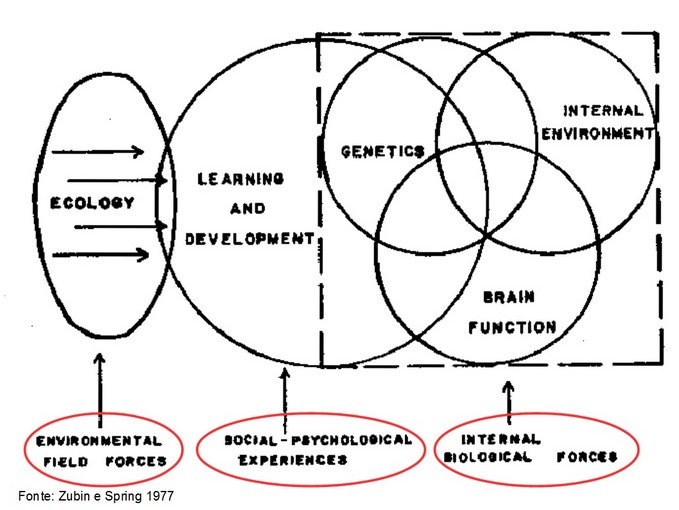

La differenza tra vulnerabilità e fragilità la spiega la psicoterapeuta Nicoletta Cinotti. Essa scrive: "La differenza tra vulnerabilità e fragilità è fondamentale. Vulnerabile è colui che può venir ferito: non è qualcuno di debole ma qualcuno di aperto. Spesso è usato come sinonimo di sensibilità. Fragile invece è qualcuno che può facilmente rompersi perché la sua natura è instabile, qualcuno che può facilmente cadere in tentazione. È la parte caduca dell’uomo e non la parte vulnerabile. Gli eroi non sono fragili ma sono necessariamente vulnerabili. Altrimenti sarebbero dei." Gli psicologi Joseph Zubin e Bonnie Spring hanno descritto il concetto di vulnerabilità come il risultato di fattori genetici, ambientali, di apprendimento e di relazione sociale. Ogni persona ha la sua soglia per lo sviluppo di problemi psicopatologici, e a persone con una bassa soglia sono sufficienti eventi stressori di bassa entità, mentre alle persone più resilienti una reazione psicopatologica (o problemi meno gravi) accade solo in caso di eventi catastrofici di lunga durata. Tutti i modelli “stress-vulnerabilità” ipotizzano che l’insorgere di una patologia non sia ascrivibile ad un solo fattore, ma derivi dalle interazioni continue tra geni, ambiente e processi intrapsichici. Questo si accorda ovviamente con quanto ogni psicoterapeuta cognitivista conosce bene: è il significato che ognuno dà agli eventi che alla fine determina la gravità del carico dello stress. Ne deriva che, sul piano terapeutico diventa importante scegliere interventi integrati, orientati non solo a mitigare l’impatto dei fattori esterni alla persona (ad esempio attraverso interventi per il potenziamento delle strategie di coping (adattamento), o interventi di riduzione dell’emotività espressa e delle critiche in famiglia, ma anche a intervenire sugli assunti di base disfunzionali di sé e delle relazioni con l’altro, che la persona ha maturato nel corso dello sviluppo (a partire dalle relazioni precoci). Negli ultimi anni un nuovo concetto è apparso ad estendere i confini della Resilienza. Si tratta dell'Antifragilità e il suo ambito è, per il momento, quello dell'Intelligenza Artificiale applicata ai Sistemi. Il suo significato viene così descritto dal ricercatore Vincenzo De Florio (“Resilient and Antifragile Ambient Systems”): "L'antifragilità consiste nel miglioramento di un sistema quando esso viene sottoposto a errori o cambiamenti imprevisti e improvvisi. Di fronte a tali eventi un sistema antifragile "impara" dagli eventi ed evolve migliorando se stesso."

I would like two ounces of resilience.

Punto chiave di questa pagina

L'HUMOUR PUO' CONTRASTARE LO STRESS?: E' noto che in fisica la resilienza (dal latino resilire "rimbalzare") indica la capacità di un materiale di resistere agli urti senza spezzarsi oppure, più in generale, la capacità di un sistema di assorbire le perturbazioni, riorganizzandosi. Analogamente la resilienza psicologica di una persona è la capacità di resistere agli eventi avversi della vita.

La vulnerabilità (o mancanza di resilienza) di un individuo allo stress è spesso creata dall'ambiente familiare. Infatti in esso possono avvenire processi relazionali patologici. Come ha scritto lo psicologo Nicholas A. Kuiper (ved. bibliografia), il ruolo della famiglia è fondamentale nel determinare il livello di stress di un individuo, soprattutto nell'infanzia nella quale il Sistema Nervoso Centrale non ha ancora completato il suo sviluppo ed è facilmente modificabile.

Punti di riflessione

Non è il fattore stressante ad essere un problema, quanto l'interpretazione che l'essere umano ne dà.

_

Un "orientamento alla resilienza" è qualcosa che tutti gli adulti premurosi, quando interagiscono con i bambini, possono trasmettere - attraverso un atteggiamento di ottimismo e incoraggiamento, un focus sui punti di forza, e un impegno a tessere i fili dalla Ruota della Resilienza nella vita dei bambini. (Nan Henderson)

_

Crediamo che diventare invulnerabili sia la nostra vera protezione, eppure, quello che ci rende umani, vicini, non è la nostra invulnerabilità. È la nostra vulnerabilità, la possibilità di venir feriti ci rende umani. Ci rende solidali. (Nicoletta Cinotti)

_

Quanto realmente siamo prevedibili noi uomini? Lo siamo così tanto? Tantissimo. Pensiamo sempre di essere speciali, ma in realtà facciamo un’enorme quantità di cose basandoci su decisioni del nostro cervello che sono quasi algoritmiche, o basate su quello che fanno i nostri quattro migliori amici. (Alessandro Vespignani)

Epidemia di Covid-19 e Resilienza

La passata (sic) pandemia di Covid-19 ha dato modo di verificare la resilienza di ciascuno di noi (sia a livello individuale che collettivo) e quella delle organizzazioni governative. A questo proposito le politologhe Elena A. Korosteleva e Irina Petrova (vedi bibliografia 2020), scrivono:

Contrariamente alle crescenti critiche e al rifiuto della resilienza, la pandemia di COVID-19 ha paradossalmente dimostrato il contrario: le persone hanno mostrato incredibile intraprendenza e grinta, come individui e comunità, nel tentativo di resistere al virus e sopravvivere alla crisi. A livello personale, le persone hanno usato la "capacità di recupero" sommersa, nelle loro case, trasformando ogni famiglia in un bastione di auto-isolamento e determinazione per sopravvivere alla crisi e continuare a curare i propri affari (quasi) come al solito". Ciò ha comportato incredibili imprese da parte dei cittadini: spostare il lavoro online (smart working), riorganizzare le case per soddisfare le esigenze della famiglia, favorito l'autodidattica dei bambini, prendersi cura dei vulnerabili, nutrire, fare shopping e mantenere tutti in salute e allegri, tutto allo scopo di salvare vite umane. Gli studi di psicologia che analizzano l'attuale risposta del pubblico alla pandemia in Europa, hanno concluso che "la resilienza è la nostra modalità predefinita". A livello di comunità, emergono nuove partnership trasformando i laboratori universitari e le scuole in tutta Europa in laboratori scientifici per trovare un antidoto e aiutare il personale medico in prima linea; i supermercati introducono orari speciali per il personale medico e i vicini si prendono cura dei vulnerabili, tutti per rimanere resilienti e battere la crisi con la grinta umana. Ciò è osservabile in tutto il mondo, "trasformandoci in vicini premurosi ". Quindi, chi sono i deboli e gli irrazionali, che presumibilmente portano la crisi su se stessi e richiedono allo stato di riprendere il controllo? Come attestano le risposte della società in tutta Europa, quelli, i resilienti, sono ancora robusti e vigili, correggendo le risposte iniziali (emotive) alla crisi, se necessario, e (ri) bilanciando il sistema al suo giusto equilibrio. Ogni crisi comporta sia pericolo che opportunità. Mentre la pandemia di Coronavirus continua a imperversare, la resilienza, come risposta umana, fa emergere il meglio di noi e il sistema torna a una nuova normalità.

Vulnerabilità o Resilienza di ogni individuo nascono nella famiglia e proseguono nella società

E' noto che in fisica la resilienza (dal latino resilire "rimbalzare") indica la capacità di un materiale di resistere agli urti senza spezzarsi oppure, più in generale, la capacità di un sistema di assorbire le perturbazioni, riorganizzandosi. Analogamente la resilienza psicologica di una persona è la capacità di resistere agli eventi avversi della vita.

La vulnerabilità (o mancanza di resilienza) di un individuo allo stress è spesso creata dall'ambiente familiare. Infatti in esso possono avvenire processi relazionali patologici. Come ha scritto lo psicologo Nicholas A. Kuiper (ved. bibliografia 1990), il ruolo della famiglia è fondamentale nel determinare il livello di stress di un individuo, soprattutto nell'infanzia nella quale il Sistema Nervoso Centrale non ha ancora completato il suo sviluppo ed è facilmente modificabile.

Spesso lo stress è causato da un eccesso di critiche o, all'opposto, da un sovracoinvolgimento emotivo.

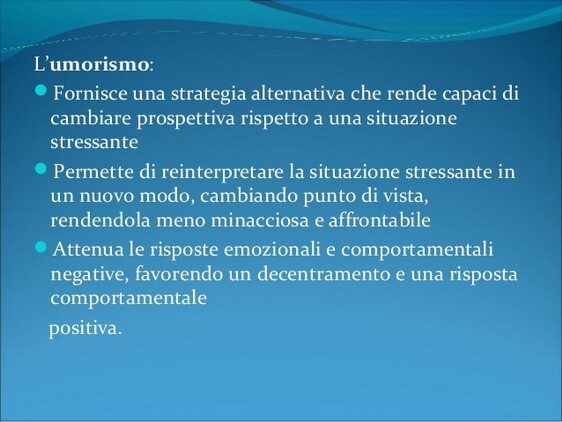

In particolare, Kuiper ha messo in rilievo l'importanza dello humour come strategia di coping (gestione attiva dello stress). Ad esempio, se un ragazzo o una ragazza sono stati così fortunati da crescere in una famiglia dotata di senso dell'umorismo, ed hanno assistito al comportamento umoristico dei genitori di fronte ad eventi familiari potenzialmente stressanti, secondo Kuiper saranno maggiormente in grado in prossimità di un esame, di non valutare quell'evento come stressante. L'umorismo si differenzia da altre strategie cognitive/emotive di fronteggiare eventi stressanti perchè non nega l'evento negativo ma aiuta a interpretarlo come meno minaccioso.

Altri ricercatori (Benitez, Canales ved. bibliografia 2013) hanno effettuato uno studio sperimentale su 105 studenti allo scopo di cercare una relazione tra impiego del pensiero critico e resilienza individuale. Essi hanno individuato 23 studenti dotati di caratteristiche resilienti (su 105). Studiando le storie personali di questi 23 soggetti sono emerse esperienze giovanili rischiose che li hanno aiutati, più tardi, a risolvere difficili situazioni accademiche e problemi sociali. Secondo gli autori di questa ricerca una situazione di fallimento scolastico si trasforma in un fattore protettivo quando lo studente è capace di riflettere criticamente sui suoi problemi (prendendo decisioni opportune) anzichè evitarli.

Quale modalità relazionale è dannosa per l'individuo? Expressed Emotions (EE) è un termine che indica una modalità relazionale (tra un parente e un paziente) caratterizzata da commenti critici, ostilità e/o coinvolgimento emotivo (vedi bibliografia Amaresha). Esso viene usato per misurare il grado di EE (mediante la Perceived Criticism Scale - PCS), oppure il grado di Stress (mediante la Perceived Stress Scale PSS).

La pandemia di Covid-19 è stata l'occasione per verificare la vulnerabilità individuale e collettiva di una società.

Contrariamente alle crescenti critiche e al rifiuto della resilienza, la pandemia di COVID-19 ha paradossalmente dimostrato il contrario: le persone hanno mostrato incredibile intraprendenza e grinta, come individui e comunità, nel tentativo di resistere al virus e sopravvivere alla crisi. Mentre la pandemia di Coronavirus continua strascicare, la resilienza, come risposta umana, fa emergere il meglio di noi e il sistema torna a una nuova normalità

Differenza tra Vulnerabilità e Fragilità

La differenza tra vulnerabilità e fragilità la spiega la psicoterapeuta Nicoletta Cinotti in un post del 19 luglio 2019. Essa scrive:

La differenza tra vulnerabilità e fragilità è fondamentale. Vulnerabile è colui che può venir ferito: non è qualcuno di debole ma qualcuno di aperto. Spesso è usato come sinonimo di sensibilità. Fragile invece è qualcuno che può facilmente rompersi perché la sua natura è instabile, qualcuno che può facilmente cadere in tentazione. È la parte caduca dell’uomo e non la parte vulnerabile. Gli eroi non sono fragili ma sono necessariamente vulnerabili. Altrimenti sarebbero dei.

La vulnerabilità (o mancanza di resilienza) di un individuo allo stress è spesso creata dall'ambiente familiare, perchè in esso possono avvenire processi relazionali patologici. La differenza tra vulnerabilità e fragilità è fondamentale. Vulnerabile è colui che può venir ferito: non è qualcuno di debole ma qualcuno di aperto. Fragile invece è qualcuno che può facilmente rompersi perché la sua natura è instabile

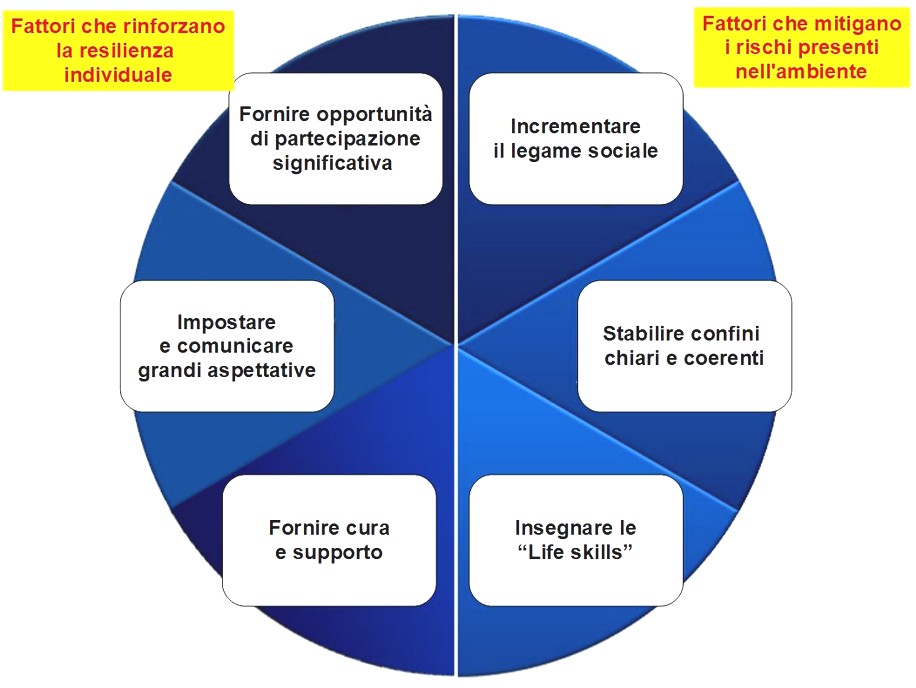

Ruota della Resilienza psicologica

La psicologa Nan Henderson ha costruito un modello della resilienza psicologica composto da una ruota contenente sei fattori, metà dei quali (quelli nel semicerchio di destra) dovrebbe mitigare i fattori di rischio presenti nell'ambiente, e l'altra metà (semicerchio di sinistra) dovrebbe rafforzare la resilienza dell'individuo.

(Cliccare per andare alla fonte)

(Cliccare per andare alla fonte)

La ruota della resilienza spiegata da Nan Henderson

- Incrementare il legame sociale: ciò comporta l'aumento delle connessioni tra i giovani (i pari "resilienti") e gli adulti, e tra i giovani e ogni attività pro-sociale (come sport, arte, musica, teatro, comunità e/o servizio scolastico, lettura e altro)

- Stabilire confini chiari e coerenti: ciò comporta lo sviluppo e la coerente implementazione di regole e norme familiari, procedure scolastiche e norme per la comunità. Queste iniziative dovrebbero essere sviluppate con il contributo dei giovani, chiaramente comunicate (per iscritto), e accoppiate con le conseguenze appropriate che vengono costantemente applicate.

- Insegnare le "Life skills": queste includono cooperazione, risoluzione sana dei conflitti, resistenza e capacità di assertività, abilità comunicative, problem solving e decision making, e una salutare gestione dello stress. Quando queste abilità sono adeguatamente insegnate e rinforzate, aiutano i giovani ad affrontare con successo i pericoli dell'adolescenza, compresa la resistenza all'uso di sigarette, alcol e altre droghe (Botvin e Botvin, 1992) e con successo il comportamento offensivo di pari o adulti.

- Fornire cura e supporto: ciò include il fornire una considerazione positiva incondizionata e un incoraggiamento costante. Infatti questo è il più critico di tutti gli elementi che promuovono la resilienza. In effetti, sembra quasi impossibile riuscire a "superare" le avversità senza la presenza di premure altrui. Questa cura non necessariamente deve venire da membri della famiglia biologica - anche se questo è l'ideale. Ogni bambino dovrebbe avere diversi adulti a cui rivolgersi per aiuto.

- Impostare e comunicare grandi aspettative: questo passaggio appare costantemente sia nella letteratura sulla resilienza sia nella ricerca sul successo accademico. È importante che le aspettative siano sia alte che realistiche per essere dei motivatori efficaci. In realtà, tuttavia, molti bambini, specialmente quelli con una o più delle miriadi di etichette usate nelle scuole e agenzie, sperimentano aspettative irrealisticamente basse e adottano basse aspettative per se stessi.

- Fornire opportunità di partecipazione significativa: questa strategia significa fornire opportunità di risoluzione dei problemi, processo decisionale, pianificazione, definizione degli obiettivi e assistenza ad altri, e coinvolge gli adulti che realmente condividono il potere con i bambini. Questo generatore di resilienza si sta inoltre affermando sempre più nella letteratura sul cambiamento scolastico con aspettative che insegnano a diventare più "pratici", con curriculum più "rilevanti" e orientati al "mondo reale" e processi decisionali basati sul luogo in cui si vive.

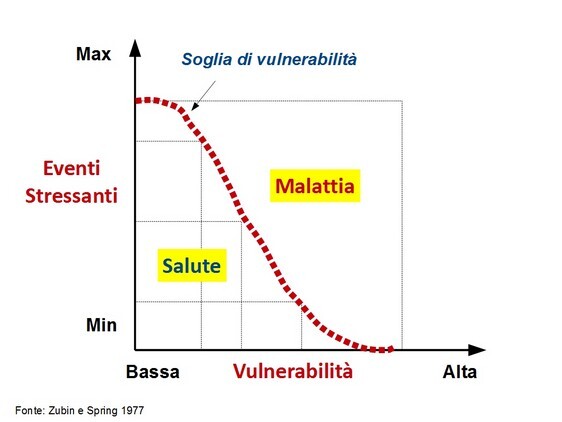

Soglia individuale di vulnerabilità allo stress

Individui con una bassa vulnerabilità possono tollerare anche eventi molto stressanti

La vulnerabilità allo stress è individuale

Gli psicologi Joseph Zubin e Bonnie Spring (1997 ved. bibliografia) hanno descritto il concetto di vulnerabilità come il risultato di fattori genetici, ambientali, di apprendimento e di relazione sociale. Ogni persona ha la sua soglia per lo sviluppo di problemi psicopatologici, e a persone con una bassa soglia sono sufficienti eventi stressori di bassa entità, mentre alle persone più resilienti una reazione psicopatologica (o problemi meno gravi) accade solo in caso di eventi catastrofici di lunga durata.

Senso dell'umorismo come strategia di coping

Un esperimento italiano: "Umorismo genitoriale: relazione tra stile educativo familiare basato sul senso dell'umorismo e autostima nei figli." Cliccare per andare alla fonte

Modelli stress-vulnerabilità

I modelli “stress-vulnerabilità” dei disturbi mentali rappresentano una compromesso fra teorie psicosociali (che ignorano o sottostimano l’importanza dei fattori biologici) e teorie biologiche (che ignorano o sottostimano l’importanza dei fattori psicologici o sociali). Se prendiamo in considerazione il modello “stress-vulnerabilità” di Zubin e Spring, vediamo (figura nel box a fianco) che esistono tre forze che agiscono sull'individuo: il fattore ambientale (Ecology), le esperienze psicologiche e sociali (Learning and Development) e le forze biologiche interne (Genetics). Tutti i modelli “stress-vulnerabilità” ipotizzano che l’insorgere di una patologia non sia ascrivibile ad un solo fattore, ma derivi dalle interazioni continue tra geni, ambiente e processi intrapsichici. Questo si accorda ovviamente con quanto ogni psicoterapeuta cognitivista conosce bene: è il significato che ognuno dà agli eventi che alla fine determina la gravità del carico dello stress. (ved. bibliografia Perris, 2000 pp. 27-28).

Ne deriva che, sul piano terapeutico diventa importante scegliere interventi integrati, orientati non solo a mitigare l’impatto dei fattori esterni alla persona (ad esempio attraverso interventi per il potenziamento delle strategie di coping (adattamento), o interventi di riduzione dell’emotività espressa e delle critiche in famiglia, ma anche a intervenire sugli assunti di base disfunzionali di sé e delle relazioni con l’altro, che la persona ha maturato nel corso dello sviluppo (a partire dalle relazioni precoci).

Modelli scientifici eziologici

La vulnerabilità allo stress dipende dall'interazione di tre tipi di fattori (da sinistra a destra nello schema):

1. fattore ambientale (famiglia, ambiente di lavoro, stato socioeconomico, ecc)

2. fattore psicologico (stile di apprendimento, traumi pregressi, attaccamento disfunzionale, depressione, ecc)

3. fattore biologico (genetico, neurofisiologico, metabolico, ecc)

1. fattore ambientale (famiglia, ambiente di lavoro, stato socioeconomico, ecc)

2. fattore psicologico (stile di apprendimento, traumi pregressi, attaccamento disfunzionale, depressione, ecc)

3. fattore biologico (genetico, neurofisiologico, metabolico, ecc)

Dalla Resilienza all'Antifragilità

Negli ultimi anni un nuovo concetto è apparso ad estendere i confini della Resilienza. Si tratta dell'Antifragilità e il suo ambito è, per il momento, quello dell'Intelligenza Artificiale applicata ai Sistemi. Il suo significato viene così descritto dal ricercatore Vincenzo De Florio (“Resilient and Antifragile Ambient Systems”):

Il filosofo-ingegnere Nassim Nicholas Taleb ha esteso il concetto di "Antifragilità" all'essere umano e al suo contesto socio-culturale sostenendo (nel libro "Robustezza e Fragilità") che caos, disordine e volatilità consentono all'uomo di volgere a proprio favore eventi avversi o anche catastrofici, un po' come il mostro mitologico dell'Idra dalla cui testa mozzata ne rinascevano due subito dopo il taglio. Secondo Taleb il "corpo umano" e concetti come "evoluzione", "informazione", "reputazione", "amore" sono intrinsecamente antifragili perchè, il più delle volte, riescono a resistere ai più feroci colpi del destino.L'antifragilità consiste nel miglioramento di un sistema quando esso viene sottoposto a errori o cambiamenti imprevisti e improvvisi. Di fronte a tali eventi un sistema antifragile "impara" dagli eventi ed evolve migliorando se stesso.

Ottimisticamente Nassim Taleb ci propone una guida da applicare ai processi decisionali della nostra vita (vedi bibliografia 2012):

Afferrando il meccanismo dell'antifragilità possiamo costruire una guida, sistematica e di ampio respiro, ai processi decisionali non-predittivi in condizioni di incertezza nei più diversi campi: economia, politica, medicina e la vita in generale, in tutti quei casi, in definitiva, in cui prepondera l'ignoto, qualsiasi situazione in cui sussistono casualità, imprevedibilità, opacità o una comprensione incompleta delle cose.

Esistono vari esempi che confermano questa tesi, uno per tutti sono i sopravvissuti dell'Olocausto tra i quali spicca, oltre al nostro Primo Levi, lo scrittore ungherese (premio Nobel 2002) Imre Kertész che è sopravvissuto sia ad Auschwitz che alla dittatura sovietica, affidando la sua salvezza alla scrittura (per sapere a cosa può resistere un uomo è opportuno leggere "Essere senza destino").

Idra e Antifragilità

L'uomo, secondo Nassim Taleb è come l'Idra, serpente mitologico con molte teste. Il mito narra che tagliando una testa dell'Idra dal moncherino subito ne ricrescessero due, per questo motivo Taleb l'ha elevata a simbolo dell'Antifragilità.

L'antifragilità consiste nel miglioramento di un sistema quando esso viene sottoposto a errori o cambiamenti imprevisti e improvvisi. Di fronte a tali eventi un sistema antifragile "impara" dagli eventi ed evolve migliorando se stesso

Conclusioni (provvisorie): resistere agli eventi avversi della vita è una capacità che si acquisisce in famiglia, prevalentemente durante l'infanzia

Nella vita contemporanea caos, disordine e volatilità sono sempre più presenti e costringono l'essere umano a fronteggiare avversità più frequentemente che nelle epoche passate. Come resistere senza rompersi in certe situazioni? La resilienza psicologica di una persona è la capacità di resistere agli eventi avversi della vita. Esistono tre forze che agiscono sull'individuo: l'ambiente nel quale egli vive, le sue esperienze psicologiche e sociali e le forze biologiche interne a quell'individuo. Tutti i modelli “stress-vulnerabilità” ipotizzano che l’insorgere di una patologia non sia ascrivibile ad un solo fattore, ma derivi dalle interazioni continue fra tre fattori: ambiente, processi intrapsichici e geni. La vulnerabilità (o mancanza di resilienza) di un individuo allo stress è spesso creata dall'ambiente familiare. Infatti in esso possono avvenire processi relazionali patologici. Il ruolo della famiglia è fondamentale soprattutto nell'infanzia nella quale il Sistema Nervoso Centrale non ha ancora completato il suo sviluppo ed è facilmente modificabile. Sul piano terapeutico diventa importante scegliere interventi integrati, orientati non solo a mitigare l’impatto dei fattori esterni alla persona, ad esempio attraverso interventi per il potenziamento delle strategie di coping (adattamento), o interventi di riduzione dell’emotività espressa e delle critiche in famiglia, ma anche a intervenire sugli assunti di base disfunzionali di sé e delle relazioni con l’altro, che la persona ha maturato nel corso dello sviluppo (a partire dalle relazioni precoci). Come propone Nassim Taleb: "Afferrando il meccanismo dell'antifragilità possiamo costruire una guida, sistematica e di ampio respiro, ai processi decisionali non-predittivi in condizioni di incertezza nei più diversi campi: economia, politica, medicina e la vita in generale, in tutti quei casi, in definitiva, in cui prepondera l'ignoto, qualsiasi situazione in cui sussistono casualità, imprevedibilità, opacità o una comprensione incompleta delle cose."

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

- Bonnie Benard (1991), Fostering Resiliency in Kids: Protective Factors in the Family, School, and Community (PDF) [1672 citazioni]

- Nicholas A. Kuiper et al. (1990), Coping Humour, Stress, and Cognitive Appraisals (PDF) [282 citazioni]

- David J.Miklowitz et Al. (2005), Perceived criticism from family members as a predictor of the one-year course of bipolar disorder [103 citazioni]

- Anekal C. Amaresha, Ganesan Venkatasubramanian (2012), Expressed Emotion in Schizophrenia: An Overview

- Nicholas A. Kuiper (2012), Humor and Resiliency: Towards a Process Model of Coping and Growth (PDF) [97 citazioni]

- Joseph Zubin et al (1977), Vulnerability - A new view of Schizofrenia (PDF) [3021 citazioni]

- Annamaria Testa (2014), Gente tosta - Internazionale

- Nan Henderson (20000), The Resiliency Wheel as a Foundation of Academic and School Success (PDF)

- Nan Henderson (2017), Fostering Resiliency in Children and Youth: Four Basic Steps for Families, Educators, and Other Caring Adults (PDF)

- Nan Henderson (2003), The Resiliency Quiz (PDF) - Checklist dei fattori che influenzano la resilienza della singola persona

- Benitez, Canales (2013), Critical Thinking as a Resilience Factor in an Engineering Program (PDF) - Ipotesi di utilizzo del pensiero critico come fattore protettivo per l'individuo

- Nassim Nicholas Taleb (2012), Antifragile. Evitare le eccessive precauzioni, accettare il caos e vivere felici e contenti - Sole24ore

- Nassim Nicholas Taleb (2012), Antifragile - Things that gain from disorder (PDF) - Random House - eBook scaricabile gratuitamente

- Vincenzo De Florio (2015), On resilient behaviors in computational systems and environments (PDF) - Springer

- Gilbert J. Botvin, Elizabeth M. Botvin,(1992), Adolescent tobacco, alcohol, and drug abuse: Prevention strategies, empirical findings, and assessment issues [282 citazioni]

- Elena A. Korosteleva, Irina Petrova (2020), Resilience Is Dead. Long Live Resilience? - Istituto Affari Internazionali

- Egle Damini (2020), Intervista ad Alessandro Vespignani - LUZ

Guarda le pagine correlate

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Libri consigliati

a chi vuole migliorare la propria resilienza

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 9 novembre 2023