La mancanza di pensiero critico degli studenti sfocia nel conformismo sociale degli adulti che diventeranno

TEORIE > METODI > INTELLIGENZA UMANA

Scopo di questa pagina

Si sente parlare sempre più spesso del "pensiero critico" come di una capacità apprezzabile per vivere nel mondo moderno, ma pochi sanno cosa esso sia. Su di esso il pedagogista Robert Ennis ha lavorato una vita e ha scritto: "pensiero critico non significa solo andare alla ricerca di errori, incoerenze, debolezze ma significa giudicare ciò che è apprezzabile (e perché), e ciò che non è apprezzabile nei testi che leggiamo o nei pensieri che ascoltiamo." La psicologa Linda Elder nel libro "Liberating the Mind" dichiara che la mente umana attua due comportamenti che possono condurre o allontanare verso un pensiero critico: sono "egocentrismo" e "sociocentrismo", ed esprime una sintesi di come essi agiscono per fuorviare la mente umana. La formazione di un pensiero critico è un'attività interdisciplinare nella quale vengono integrate, correlate e applicate varie discipline. Egocentrismo e sociocentrismo si combinano in ogni mente umana, dalla nascita alla morte in vario grado, a formare una percezione del mondo distorta che può essere mitigata solo da un pensiero razionale "conscio". Il pensiero critico è una capacità intellettuale che va sviluppata e non un'attitudine che si eredita geneticamente, esso non è una credenza ma un processo. L'origine del pensiero critico può essere individuata nel metodo socratico descritto da Platone. Questo metodo, che si avvale del dialogo tra maestro e allievo, consiste nell'aiutare l'allievo a individuare il proprio punto di vista, a riconoscerne la fallibilità e ad argomentare correttamente. In tal modo il maestro aiuta l'allievo a riconoscere che la propria verità è solo un'opinione che va sottoposta a verifica. Il pensiero critico (sistema 2) contrasta gli errori euristici (sistema 1). Lo psicologo Daniel Kahneman nel suo studio delle illusioni cognitive (Bias Cognitivi), che gli è valso il Nobel per l'economia nel 2002, soprattutto per la "Teoria del Prospetto" che esprime una verità inconfutabile: gli esseri umani, se devono scegliere rifiutano di accettare una perdita (di qualunque tipo, finanziaria, sociale, sentimentale, culturale, ecc.) molto più rispetto a un guadagno. Kahneman e Tverski hanno dimostrato che la mente umana è zeppa di euristiche che orientano le decisioni di ognuno di noi in modi insospettati. Ad esempio essi hanno dimostrato che le persone, anche quando si sono procurate dati e informazioni di qualità, le elaborano spesso in maniera errata effettuando inferenze scorrette e prendendo decisioni incongrue. Tale esito sembra dovuto in parte al "Confirmation Bias", uno degli effetti più studiati dalla psicologia cognitiva, tale per cui le persone accettano acriticamente informazioni che confermano le loro convinzioni e rifiutano quelle contrarie. Inoltre, l'informazione che viene prevalentemente accettata è quella facilmente memorizzabile e basata su concetti semplici (slogan) ritenuti intuitivamente veri e non richiedenti verifiche. Vengono invece rifiutate quelle informazioni più complesse la cui verifica richiederebbe uno sforzo personale maggiore che farebbe aumentare il carico cognitivo. Se in molti casi, soprattutto nella vita quotidiana, tale comportamento non provoca errori logici dalle gravi conseguenze, in molti altri casi (ad es: decisioni di natura medica, finanziaria, manageriale, ecc.) le conseguenze possono essere gravi. Molti danni al pensiero critico provengono dal modo in cui molti programmi televisivi sono strutturati in termini di divulgazione dei concetti. Una ricerca del 2017 (vedi bibliografia) degli economisti Ruben Durante, Paolo Pinotti e Andrea Tesei ha dimostrato l'effetto deleterio che i programmi delle TV commerciali Mediaset hanno avuto in Italia sulle abilità cognitive, l'impegno civico e il voto dei giovani. Essi scrivono: "I giovani che avevano guardato i programmi Mediaset negli anni della loro formazione erano meno evoluti dal punto di vista cognitivo e mostravano meno impegno civico dei loro coetanei che in quel periodo avevano avuto accesso solo alla TV pubblica e alle emittenti locali." Questa ricerca ha dimostrato l'effetto deleterio che le TV commerciali hanno avuto sulla società italiana negli ultimi 30 anni, indirizzandola verso il populismo dei partiti con linguaggio semplice, che ha favorito, in Italia, ieri Forza Italia e oggi M5S: l’attitudine a non affrontare problemi complessi, come sono quelli che pone continuamente il mondo in cui viviamo, nella dimensione sociale, ecologica, economica, etica ecc. Ma ora, nel 2023, un nuovo rischio per il pensiero critico viene evidenziato da molte autorevoli fonti per l'uso dell'ultima versione di ChatGPT-4 quale motore di ricerca, ad esempio il ricercatore Enrique Dans (vedi bibliografia) scrive: "L'assenza di pensiero critico nel mondo di oggi è tale che molte persone prendono il primo risultato su una pagina di Google come vangelo. [...] Per lo meno, i motori di ricerca hanno la responsabilità di consentire agli utenti di sondare le proprie risposte con pochi clic. Questa è una necessità perché la costante erosione del pensiero critico ci espone alla dipendenza da uno strumento che può essere facilmente utilizzato per manipolarci.

Tuttavia, alla fine della giornata, non dovremmo aspettarci che Big Tech faciliti il pensiero critico: è qualcosa che dobbiamo sviluppare per noi stessi, come individui e collettivamente come società. Il problema è che le nostre scuole non lo insegnano, preferendo invece la comodità di un libro di testo."

Punto chiave di questa pagina

COS'E' UN PENSATORE CRITICO (SECONDO ENNIS): Sulle disposizioni che ogni 'pensatore critico' dovrebbe avere, il pedagogista Robert Ennis scrive: "I pensatori critici ideali sono disposti a:

1. Avere cura che le loro convinzioni siano vere e che le loro decisioni siano giustificate; cioè, cura di "farlo bene" per quanto possibile. Incluso:

a) Cercare ipotesi alternative, spiegazioni, conclusioni, progetti, fonti, ecc.; ed essere aperti a lorob) Considerare seriamente altri punti di vista oltre al proprioc) Cercare di essere ben informatid) Appoggiare una posizione nella misura in cui, ma solo nella misura in cui, è giustificata dalle informazioni disponibilie) Usa le proprie capacità di pensiero critico

2. Aver cura di comprendere e presentare una posizione in modo onesto e chiaro, la propria così come quella degli altri; Incluso:

a. Scoprire e ascoltare il punto di vista e le ragioni degli altrib. Essere chiari sul significato di ciò che viene detto, scritto o altrimenti comunicatoc. Determinare e mantenere l'attenzione sulla conclusione o sulla domandad. Cercare e offrire ragionie. Prendere in considerazione la situazione complessivaf. Essere riflessivamente consapevoli delle proprie convinzioni di base

3. Prendersi cura di ogni persona. (Questa è una disposizione ausiliaria, non costitutiva. Sebbene questa preoccupazione per le persone non sia costitutiva, il pensiero critico può essere pericoloso senza di essa).

a) Evita di intimidire o confondere gli altri riguardo alla loro capacità di pensiero critico, accettando di tenere conto dei sentimenti e del livello di comprensione degli altri.b) Preoccupati per il benessere degli altri"

Punti di riflessione

Pensiero critico non significa solo andare alla ricerca di errori, incoerenze, debolezze ma significa giudicare ciò che è apprezzabile (e perché), e ciò che non è apprezzabile nei testi che leggiamo o nei pensieri che ascoltiamo. (Robert Ennis)

-

Il pensiero critico è una capacità intellettuale che va sviluppata e non un'attitudine che si eredita geneticamente.

-

La prima finalità dell'insegnamento è stata formulata da Montaigne: è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena. (Edgar Morin)

_

Il potere del pensiero critico risiede nelle seguenti attività: porre domande, riconoscere che non ci sono certezze dimostrabili e analizzare le probabilità. (Robert E. Rubin)

_

Quelli che hanno fretta colmano le loro lacune con i frutti dell'immaginazione. Quelli che hanno pazienza sopportano abbastanza bene la loro ignoranza e sanno custodire dentro di sé le proprie incertezze, in attesa di vere conoscenze debitamente provate. (Pier Vincenzo Piazza Homo biologicus p.21)

-

[a proposito di ChatGPT] Dopo anni di "questo deve essere vero perché l'ho visto in televisione", ora abbiamo "questo deve essere vero perché lo dice l'algoritmo". Quindi, o riprendiamo il controllo e iniziamo a dare priorità al pensiero critico, o finiremo in un pasticcio collettivo e più vulnerabili che mai alla disinformazione. (Enrique Dans)

-

Il cervello delle persone “normali” escluderebbe molte informazioni mediante un processo chiamato “inibizione latente”, definito come la capacità inconscia di ignorare gli stimoli che l’esperienza ha dimostrato essere irrilevanti per le proprie necessità. Grazie a test psicologici, i ricercatori hanno mostrato che gli individui creativi possiedono livelli più bassi di inibizione latente. Ciò significa, spiega Jordan Peterson, coautore dello studio, che gli individui creativi restano più in contatto con le informazioni extra che fluiscono costantemente dall’ambiente. In passato, gli scienziati hanno associato l’incapacità di schermarsi dall’eccesso di stimoli con un tipo di psicosi. Tuttavia, Peterson e i suoi colleghi, ipotizzavano che questa caratteristica possa anche portare a una forma di pensiero originale, specialmente se combinata con un alto quoziente di intelligenza. Hanno perciò eseguito test di inibizione latente su diversi studenti di Harvard: coloro che erano stati classificati come particolarmente creativi, per esempio per aver riportato risultati insolitamente elevati in determinati campi creativi, avevano una possibilità sette volte superiore di presentare bassi punteggi di inibizione latente. (Roberto Dominici)

Come funziona la mente umana

La mente umana, sebbene abbia la capacità potenziale di pensare razionalmente, è per sua natura incline ad assumere atteggiamenti egocentrici e sociocentrici come riporta la psicologa Linda Elder (ved. bibliografia 2007):

- Egocentrismo (o narcisismo): è la tendenza umana innata a vedere il mondo solo in relazione a se stessi. Secondo lo psicologo infantile Jean Piaget, bambini e adolescenti sono egocentrici perchè nelle prime fasi della vita ogni nuovo pensiero nasce incorporando il mondo in un delirio di onnipotenza. Tale tendenza si stempera parzialmente con le esperienze della crescita quando si va alla ricerca di un accomodamento con la realtà. Il filosofo Thomas Gilovich ha dimostrato la presenza di un bias nella mente umana tale per cui ognuno "crede" di essere "notato" dagli altri più di quanto in realtà accada (The Spotlight Effect - ved. bibliografia).

Tale tendenza ha una base neuroscientifica radicata nel cervello da molti millenni e si svolge nella cosiddetta "Default Mode Network", cioè in quella modalità di base che pone ognuno di noi al centro dell'universo che conosciamo, e che si alimenta per lo più di pensieri autoreferenziali.

- Sociocentrismo (o etnocentrismo): è la tendenza umana innata a vedere il mondo dalla prospettiva ristretta e fuorviante del gruppo cui si appartiene, e agire conseguentemente nel mondo attraverso credenze (per lo più inconsce e parziali) del gruppo: influenze etiche, regole, interessi, ecc. I politologi Robert Axelroad e Ross Hammond (ved. bibliografia 2006) hanno evidenziato che il sociocentrismo (o etnocentrismo) è una sindrome di natura evoluzionistica, costituita da attitudini discriminatorie e comportamenti che considerano gli appartenenti al proprio gruppo superiori a coloro che non ne fanno parte. Tale sindrome viene sfruttata dalla politica per la creazione o la distruzione di capitale sociale. Lo psicologo Michael Tomasello nel libro "Diventare umani" ha evidenziato l'origine evoluzionistica del sociocentrismo nelle sue ricerche sintetizzando così la sua forza: "il 'noi' precede l''io' nello sviluppo dei bambini ed anche nell'evoluzione della specie".

Egocentrismo e sociocentrismo si combinano in ogni mente umana, dalla nascita alla morte in vario grado, a formare una percezione del mondo distorta che può essere mitigata solo da un pensiero razionale "conscio".

All'interno del sociocentrismo, una caratteristica umana che influenza fortemente il pensiero critico è il "conformismo", cioè quell'influenza sociale che ci fa perdere il senso di responsabilità personale, portando l'individuo, inconsciamente, a conformare idee e comportamenti a quelli dei propri gruppi sociali di riferimento. Il conformismo, come canta Giorgio Gaber nella canzone "Il conformista":

è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta

che ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa

è un concentrato di opinioni

e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire

s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza

Nel libro di Linda Elder "Liberating the Mind" si può trovare una sintesi di come agiscono egocentrismo e sociocentrismo a fuorviare la mente umana. La formazione di un pensiero critico è un'attività interdisciplinare nella quale vengono integrate, correlate e applicate varie discipline.

Un problema da considerare è il modo in cui ognuno risolve (o non risolve) i propri conflitti epistemici come scrive la filosofa Franca D'Agostini nel libro "Paradossi" (p.185):

Un problema è definito classicamente come un conflitto epistemico, più precisamente come un contrasto tra le "credenze" possedute e "una situazione per cui tali credenze si rivelano inappropriate". E' questa situazione che genera le condizioni del dubbio, esattamente nella forma in cui abbiamo descritto la situazione paradossale al suo primo presentarsi: 'so che è così , eppure vedo che non è così: è così, eppure non può esserlo". Il dubbio genera la ricerca, che Peirce (1877) definisce come "tensione verso uno stato di credenza". La tensione si risolve quando la nuova credenza è conquistata.

Egocentrismo e sociocentrismo si combinano in ogni mente umana, dalla nascita alla morte in vario grado, a formare una percezione del mondo distorta che può essere mitigata solo da un pensiero razionale "conscio"

Disfunzioni attentive in persone patologiche e sane

L'inibizione latente protegge da stimoli irrilevanti. Se non ce l'avessimo non riusciremmo a guidare l'auto e, contemporaneamente, parlare con il passeggero che ci accompagna, o bere e mangiare qualcosa mentre guidiamo.

Persone patologiche

Nell'elaborazione di informazioni si possono vedere sintomi di attenzione disfunzionale in particolari persone (schizofrenici, psicotici ed altri disturbi psichiatrici). In questi casi si attua una manipolazione dopaminergica per normalizzare l'inibizione latente, ad esempio con anfetamine che la sopprimono o altri psicofarmaci che la incrementano. Ad esempio l'imprenditore Elon Musk, che ha un basso livello di inibizione latente, ha ammesso di consumare ketamina, cocaina ed altre droghe per normalizzare il proprio stato mentale (vedi articolo). Durante il suo monologo di apertura del Saturday Night Live nel maggio 2021 Men'sHealth ha scritto: "Musk ha spiegato in che modo è riuscito a lavorare con la sua mente, di aiutarla invece che combattere contro l'Asperger e i suoi disturbi. "I segnali sociali non erano intuitivi - ha detto Musk ad Anderson -, quindi ero particolarmente libero. Per molti, comprendere la quotidianità è un fatto semplicemente intuitivo. Io invece tendevo a prendere ogni cosa molto alla lettera senza considerare la distinzione tra le parole e ciò che queste significano. Ma si è rivelato sbagliato. Le persone non stanno solo dicendo esattamente ciò che viene espresso a parole. Ci sono molte altre sfumature che vanno comprese. Mi ci è voluto un po' di tempo per capirlo"[...] "Nonostante le difficoltà di inserimento sociale, Musk sostiene che la sua sindrome di Asperger ha contribuito a costruire il suo successo. Il suo interesse per la scienza e la tecnologia è stato amplificato dalla sua mente iper-focalizzata: un tratto comune tra le persone autistiche e che soffrono di disturbi simili.

"Ho trovato gratificante passare tutta la notte - ha raccontato Musk durante il Ted - a programmare computer, da solo. La maggior parte delle persone non si diverte a digitare strani simboli in un computer tutta la notte, in solitudine. Pensano che non sia divertente. Ma a me è davvero piaciuto".

Persone sane

Le persone mentalmente sane tendono ad avere alti livelli di "inibizione latente", cioè la tendenza a non far caso agli stimoli "non familiari" che non sono stati ritenuti importanti o pericolosi in passato (infatti è una funzione adattativa delle specie). E' definita latente perché non compare nella fase di pre-esposizione allo stimolo ma solo nella fase di post-inibizione. Può avere effetti nella valutazione di informazioni. Wikipedia riporta: "La maggior parte delle persone riesce ad ignorare una parte del flusso continuo di stimoli provenienti dall'esterno, ma questa capacità è ridotta in coloro che possiedono un basso livello di inibizione latente. Può manifestarsi come una generale inattività o distrazione, per esempio la tendenza a cambiare argomento senza avviso durante una conversazione. Questo non vuol dire che tutte le distrazioni possono essere spiegate da un basso livello di inibizione latente, né significa che persone con un basso livello di inibizione latente faranno fatica a stare attente. Significa invece che un maggiore quantitativo di informazioni ricevute richiede una mente in grado di gestirle. [infatti la capacità di mantenere l' attenzione è diventata centrale dato che il sovraccarico informativo crea problemi cognitivi crescenti alla maggior parte delle persone]. Coloro che possiedono un'intelligenza al di sopra della media riescono quindi ad elaborare questo flusso in modo efficiente, riuscendo così ad abilitare la creatività e ad aumentare la consapevolezza di ciò che li circonda. Coloro che hanno invece un'intelligenza nella media, o al di sotto, fanno fatica a far fronte alla grande quantità di informazioni e come risultato sono più facilmente soggetti a malattie mentali e sovraccarichi sensoriali. Si è ipotizzato che un basso livello di inibizione latente può causare o psicosi o un alto livello di creatività o entrambe, e ciò dipende dall'intelligenza della persona. Quando i soggetti non riescono a sviluppare idee creative, diventano frustrati e/o depressi."

La maggior parte delle persone riesce ad ignorare una parte del flusso continuo di stimoli provenienti dall'esterno, ma questa capacità è ridotta in coloro che possiedono un basso livello di inibizione latente. L'inibizione latente protegge da stimoli irrilevanti. Le persone mentalmente sane tendono ad avere alti livelli di "inibizione latente", cioè la tendenza a non far caso agli stimoli "non familiari" che non sono stati ritenuti importanti o pericolosi in passato

A che genere di sovraccarico informativo sottoponiamo il nostro cervello?

Consideriamo che la mente umana può elaborare un massimo di 120 bit di informazione al secondo. Non è poco, ma una normale conversazione da sola consuma circa un terzo di questa potenza di elaborazione. Che succede a tutto il resto dell’informazione, e a noi? (Cliccare per approfondire)

A piccoli passi verso un pensiero critico

L'origine del pensiero critico può essere individuata nel metodo socratico descritto da Platone, ad esempio, nel Teeteto. Questo metodo, che si avvale del dialogo tra maestro e allievo, consiste nell'aiutare l'allievo a individuare il proprio punto di vista, a riconoscerne la fallibilità e ad argomentare correttamente.

In tal modo il maestro aiuta l'allievo a riconoscere che la propria verità è solo un'opinione che va sottoposta a verifica.

Eccone un breve brano che mostra l'importanza di riconoscere le differenze :

Eccone un breve brano che mostra l'importanza di riconoscere le differenze :

SOCRATE: Ora però Teeteto, dacché mi son fatto vicino a quel che diciamo come a una pittura in prospettiva, non riesco assolutamente a comprendere neanche un pò. Mentre, quando ne ero lontano, mi sembrava di dire qualcosa.

TEETETO: E perché mai questo?

SOCRATE: Te lo dirò se ne sono capace: io avendo retta opinione di te, se riesco a comprendere anche la ragione, posso dire di conoscerti, altrimenti sto solo esprimendo un'opinione.

TEETETO: Sì .

SOCRATE: E ragione voleva appunto dire interpretazione della tua differenza.

TEETETO: Così .

SOCRATE: Quando dunque esprimevo solo opinioni, riuscivo forse col pensiero a raggiungere qualcuno di quegli aspetti per cui tu differisci dagli altri?

TEETETO: Non pare.

TEETETO: E perché mai questo?

SOCRATE: Te lo dirò se ne sono capace: io avendo retta opinione di te, se riesco a comprendere anche la ragione, posso dire di conoscerti, altrimenti sto solo esprimendo un'opinione.

TEETETO: Sì .

SOCRATE: E ragione voleva appunto dire interpretazione della tua differenza.

TEETETO: Così .

SOCRATE: Quando dunque esprimevo solo opinioni, riuscivo forse col pensiero a raggiungere qualcuno di quegli aspetti per cui tu differisci dagli altri?

TEETETO: Non pare.

La maieutica socratica paragona il filosofo alla “levatrice della conoscenza” che non riempie la mente dello studente con informazioni impartite a priori, ma lo aiuta a portare gradualmente alla luce la propria conoscenza, usando il dialogo come strumento dialettico. Il metodo socratico "costringe" l'interlocutore a doversi confutare da solo, come fa notare il filosofo Rocco Ronchi intervistato da Massimo Marino (ved. bibliografia 2016):

Sulla figura di Socrate è possibile vedere un bel documentario qui.

Sulla figura di Socrate è possibile vedere un bel documentario qui.

Ebbene che cosa fa di Socrate il filosofo prototipico? Il fatto che non si accontenta di quelle che sono le risposte tradizionali alle grandi questioni dell'uomo. Socrate problematizza sistematicamente queste risposte, cioè le mette costantemente in una situazione di epoché, cioè le sospende. Socrate non era forse paragonato a una torpedine? Questo viene detto nel Simposio, il famoso dialogo in cui Aristofane parla di Socrate. In esso si dice che Socrate nella città si presenta come qualcuno che intorpidisce l'interlocutore. Perché lo intorpidisce? Perché lo paralizza. Lo paralizza perché lo confuta, anzi perché lo mette nella situazione di doversi confutare da solo.

Dalla tradizione filosofica successiva a Socrate, Platone e Aristotele nasce la volontà di pensare in modo sistematico, che proseguirà più tardi con Tommaso d'Aquino, Francis Bacon, Cartesio, Hobbes, Locke, Voltaire e molti altri pensatori fino ai nostri giorni. Ma c'è sempre la possibilità di tornare indietro...

Per chi volesse acquisire una formazione maieutica segnaliamo due corsi particolarmente significativi:

Per chi volesse acquisire una formazione maieutica segnaliamo due corsi particolarmente significativi:

- Pratiche filosofiche, consulenza e analisi - Università degli Studi di Milano Bicocca - Milano

- Scuola di formazione maieutica - Centro Psico Pedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti - Piacenza

- TlonTV - Videocorsi filosofici

L'origine del pensiero critico può essere individuata nel metodo socratico descritto da Platone. Questo metodo, che si avvale del dialogo tra maestro e allievo, consiste nell'aiutare l'allievo a individuare il proprio punto di vista, a riconoscerne la fallibilità e ad argomentare correttamente. In tal modo il maestro aiuta l'allievo a riconoscere che la propria verità è solo un'opinione che va sottoposta a verifica.

I think with my head.

Risk lover!

Risk lover!

Compiti di un pensatore critico

La letteratura sul critical thinking nel mondo anglosassone è sterminata ma concetti e metodi suggeriti dai vari autori si differenziano poco (ved. bibliografia). Negli USA esiste una forte comunità intellettuale che svolge un'azione educativa in varie forme tra le quali l'organizzazione di conferenze. Uno degli esponenti più prestigiosi e credibili per la sua lunga attività in questo campo è il pedagogista Robert H. Ennis, alla cui visione ho scelto di aderire.

Robert Ennis ha definito il pensiero critico (critical thinking) come "un pensiero razionale e riflessivo focalizzato a decidere cosa pensare o fare".

Il pensiero critico è l'attitudine a uno scetticismo riflessivo nei confronti di ciò che leggiamo e ascoltiamo (dalle persone, dalla TV, dalla radio, dai giornali, ecc). Critico, in quest'ottica, non significa solo andare alla ricerca di errori, incoerenze, debolezze ma significa giudicare ciò che è apprezzabile (e perché) e ciò che non è apprezzabile nei testi che leggiamo o nei discorsi che ascoltiamo. Il pensiero critico è una capacità intellettuale che va sviluppata e non un'attitudine che si eredita geneticamente, esso non è una credenza ma un processo. Il pensiero critico tenta di stemperare i propri pregiudizi per confrontare obiettivamente punti di vista diversi fino a giungere, nella migliore delle ipotesi, a una sintesi equilibrata (e temporanea).

Pregiudizi, stereotipi e illusioni cognitive continuano ad agire sulla mente umana prepotentemente e visceralmente, ma un pensatore critico potrebbe (con difficoltà perché sono inconsce) essere in grado di distinguere le situazioni nelle quali è opportuno mettere loro un freno.

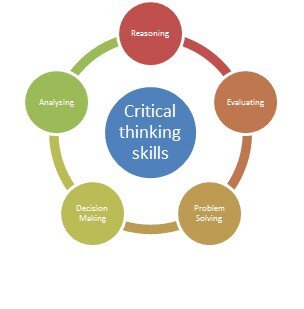

Il pensiero critico richiede l'impiego di una serie di attitudini e capacità che possono essere sviluppate. Secondo Robert H. Ennis, per praticare un pensiero critico, occorre fare in modo interdipendente le attività indicate nel box blu sottoriportato.

Compiti di un pensatore critico secondo il pedagogista Robert Ennis

- Giudicare la credibilità delle fonti

- Identificare conclusioni, motivazioni e presupposti

- Giudicare la qualità di un argomento, incluso l'accettabilità delle sue motivazioni, presupposti e prove

- Sviluppare e difendere una posizione su un tema

- Fare domande appropriate per chiarire temi controversi

- Pianificare esperimenti e giudicare l'assetto degli esperimenti stessi

- Definire la terminologia in modo appropriato al contesto

- Avere una mente aperta

- Cercare di essere ben informati

- Tirare delle conclusioni se giustificate, ma con cautela

Cliccare su ogni voce per andare alla pagina di questo sito che la descrive

Secondo il pedagogista Robert H. Ennis il pensiero critico è "un pensiero razionale e riflessivo focalizzato a decidere cosa pensare o fare"

Robert H. Ennis consiglia (in "Self teaching critical thinking") a coloro che vogliono imparare autonomamente a usare il pensiero critico, di iniziare dai primi tre suggerimenti (underlying strategies nel box sottoriportato) che egli dà in "Twenty-One Strategies and Tactics for Teaching Critical Thinking", e di applicarli alle conversazioni e ai testi quotidianamente usati. Solo successivamente egli consiglia di applicare le tecniche suggerite in "strategies and tactics" al proprio specifico problema.

Strategie fondamentali per un pensiero critico

- Riflettere: si tratta di sforzarsi di essere riflessivi, cioè di fermarsi a pensare piuttosto che esprimere giudizi impulsivi, accettare la prima idea che salta alla mente o tutto ciò che i mass media o i social media propongono

- Motivare: consiste nel fare (o farsi) delle domande, quali: in che modo lo hai saputo?, Quali sono i motivi?, La fonte è credibile? Spingendo così l'interlocutore ad avere delle buone ragioni a sostegno delle proprie opinioni.

- Cercare alternative: consiste nell'enfatizzare la ricerca di ipotesi alternative e punti di vista diversi.

Per approfondire andare alla pagina "Insegnamento e pensiero critico".

Pensiero intuitivo e pensiero razionale

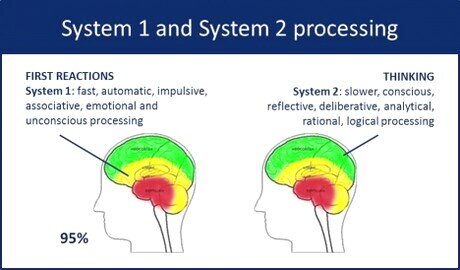

Negli ultimi decenni la psicologia cognitiva ha chiarito che è impossibile adottare un pensiero esclusivamente razionale perchè la mente umana ha incorporato, durante l'evoluzione, una serie di comportamenti intuitivi che hanno consentito all'homo sapiens di sopravvivere in ambienti ostili prendendo decisioni euristiche.

Oggi l'essere umano è immerso in un ambiente meno ostile dal punto di vista fisico (la sicurezza personale è tutelata da leggi in buona parte del mondo e gli animali feroci si trovano solo nei parchi naturali), ma più ostile dal punto di vista psichico (il sovraccarico informativo e la manipolazione mediatica sono ormai alla base della vita quotidiana). Diventa dunque importante conoscere il funzionamento di entrambi i sistemi mentali (razionale e intuitivo) che governano la nostra mente. Uno dei più importanti psicologi che hanno studiato le differenze tra pensiero razionale e pensiero intuitivo è Daniel Kahneman.

Oggi l'essere umano è immerso in un ambiente meno ostile dal punto di vista fisico (la sicurezza personale è tutelata da leggi in buona parte del mondo e gli animali feroci si trovano solo nei parchi naturali), ma più ostile dal punto di vista psichico (il sovraccarico informativo e la manipolazione mediatica sono ormai alla base della vita quotidiana). Diventa dunque importante conoscere il funzionamento di entrambi i sistemi mentali (razionale e intuitivo) che governano la nostra mente. Uno dei più importanti psicologi che hanno studiato le differenze tra pensiero razionale e pensiero intuitivo è Daniel Kahneman.

Schema dei due sistemi di pensiero umano (intuitivo e razionale) e azione dei Bias Cognitivi

Differenze tra i modelli di pensiero intuitivo (sistema 1) e razionale (sistema 2), nella rappresentazione fatta da Daniel Kahneman e tratta dal libro 'Pensieri lenti e pensieri veloci'.

Secondo lo psicologo Daniel Kahneman l'essere umano usa, alternativamente, due sistemi di pensiero: il sistema1 (intuitivo, veloce, automatico) e il sistema2 (razionale, lento, faticoso)

Illusioni cognitive, stereotipi e pregiudizi

Il pensiero critico (sistema 2) tenta di contrastare gli errori euristici (sistema 1). Lo psicologo Daniel Kahneman nel suo studio delle illusioni cognitive (Bias Cognitivi), che gli è valso il Nobel per l'economia nel 2002, ha dimostrato che le persone, anche quando si sono procurate dati e informazioni di qualità, le elaborano spesso in maniera errata effettuando inferenze scorrette e prendendo decisioni incongrue.

Tale esito sembra dovuto, in parte, al "Confirmation Bias", uno degli effetti più studiati dalla psicologia cognitiva, tale per cui le persone accettano acriticamente informazioni che confermano le loro convinzioni e rifiutano quelle contrarie.

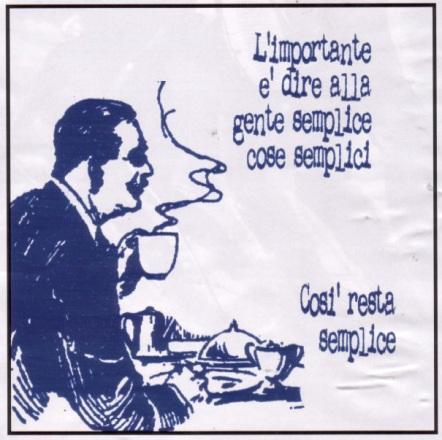

Inoltre, l'informazione che viene prevalentemente accettata è quella facilmente memorizzabile e basata su concetti semplici (slogan) ritenuti intuitivamente veri e non richiedenti verifiche. Vengono invece rifiutate quelle informazioni più complesse la cui verifica richiederebbe uno sforzo personale maggiore che farebbe aumentare il carico cognitivo.

Se in molti casi, soprattutto nella vita quotidiana, tale comportamento non provoca errori logici dalle gravi conseguenze, in molti altri casi (ad es: decisioni di natura medica, finanziaria, manageriale, ecc.) le conseguenze possono essere gravi. Per approfondire le illusioni cognitive e le euristiche del giudizio di Kahneman e Tversky andare alla pagina Intelligenza euristica.

Riassumendo, le principali caratteristiche dei due sistemi di pensiero sono le seguenti:

| Sistema 1 | Sistema 2 |

Autonomo (non richiede innesco) | Non Autonomo (richiede innesco) |

Parallelo (i processi possono avvenire contemporaneamente) | Seriale (i processi sono consequenziali) |

| Adatto ad ambienti benigni | Adatto ad ambienti ostili |

Nel suo libro "Pensieri lenti e veloci", l'economista premio Nobel Daniel Kahneman descrive il cervello umano come "una macchina per saltare alle conclusioni" .

Prendere buone decisioni è uno scopo del pensiero critico?

Si suppone che un pensatore critico sia in grado di prendere decisioni appropriate ai suoi scopi, e sfuggire alla maledizione che pervade il comune essere umano, cioè quella di prendere decisioni contrarie ai propri interessi. Purtroppo non è così: anche i pensatori critici, prevalentemente prendono decisioni pessime riguardo ai loro scopi, e non solo perché vengono travolti dalle loro emozioni, ma perché travolti dalle loro euristiche trasformate in bias cognitivi. Per approfondire in quali modi prendiamo decisioni andare alla pagina "decisioni migliori".

Charles S. Peirce e il fissarsi delle credenze

Una particolare importanza per lo sviluppo del pensiero critico riveste, a nostro modo di vedere, il filosofo statunitense Charles S. Peirce che, pur avendo avuto una vita sregolata, scrisse molto di logica, semiotica ed epistemologia. Come filosofo della scienza egli mise in evidenza la caratteristica autocorrettiva e autocritica della ricerca scientifica, che persegue continuamente lo scopo di scoprire le proprie debolezze e correggere i propri processi. In tal modo, all'interno della comunità scientifica, i singoli ricercatori interiorizzano progressivamente un'attitudine autocorrettiva.

Nel 1877, in un saggio intitolato "il fissarsi della credenza" (da: Opere, C.S.Peirce, 2003 -pp.361-362), egli descrisse ciò che si oppone all'autocorrezione dei processi di pensiero:

L'irritazione del dubbio causa una lotta per conseguire uno stato di credenza.[...]Perciò la lotta inizia con il dubbio, e termina con la cessazione del dubbio. Insomma, il solo obiettivo della ricerca è lo stabilirsi di un'opinione. Si potrebbe supporre che questo non basti, e che noi andiamo in cerca non meramente di un'opinione, ma di un'opinione vera. Ma se mettete alla prova questa supposizione, la troverete senza fondamento: infatti, appena raggiungete una salda credenza, siete perfettamente soddisfatti, sia che la credenza sia vera, oppure falsa.[...] Possiamo al massimo sostenere che andiamo in cerca di una credenza che 'crederemo vera'

L'irritazione del dubbio causa una lotta per conseguire uno stato di credenza.[...]Perciò la lotta inizia con il dubbio, e termina con la cessazione del dubbio. Insomma, il solo obiettivo della ricerca è lo stabilirsi di un'opinione. Si potrebbe supporre che questo non basti, e che noi andiamo in cerca non meramente di un'opinione, ma di un'opinione vera. Ma se mettete alla prova questa supposizione, la troverete senza fondamento: infatti, appena raggiungete una salda credenza, siete perfettamente soddisfatti, sia che la credenza sia vera, oppure falsa.[...] Possiamo al massimo sostenere che andiamo in cerca di una credenza che 'crederemo vera'

L'irritazione del dubbio causa una lotta per conseguire uno stato di credenza.[...]Perciò la lotta inizia con il dubbio, e termina con la cessazione del dubbio. Insomma, il solo obiettivo della ricerca è lo stabilirsi di un'opinione. Si potrebbe supporre che questo non basti, e che noi andiamo in cerca non meramente di un'opinione, ma di un'opinione vera. Ma se mettete alla prova questa supposizione, la troverete senza fondamento: infatti, appena raggiungete una salda credenza, siete perfettamente soddisfatti, sia che la credenza sia vera, oppure falsa.[...] Possiamo al massimo sostenere che andiamo in cerca di una credenza che 'crederemo vera'

L'irritazione del dubbio causa una lotta per conseguire uno stato di credenza.[...]Perciò la lotta inizia con il dubbio, e termina con la cessazione del dubbio. Insomma, il solo obiettivo della ricerca è lo stabilirsi di un'opinione. Si potrebbe supporre che questo non basti, e che noi andiamo in cerca non meramente di un'opinione, ma di un'opinione vera. Ma se mettete alla prova questa supposizione, la troverete senza fondamento: infatti, appena raggiungete una salda credenza, siete perfettamente soddisfatti, sia che la credenza sia vera, oppure falsa.[...] Possiamo al massimo sostenere che andiamo in cerca di una credenza che 'crederemo vera' La logica delle argomentazioni

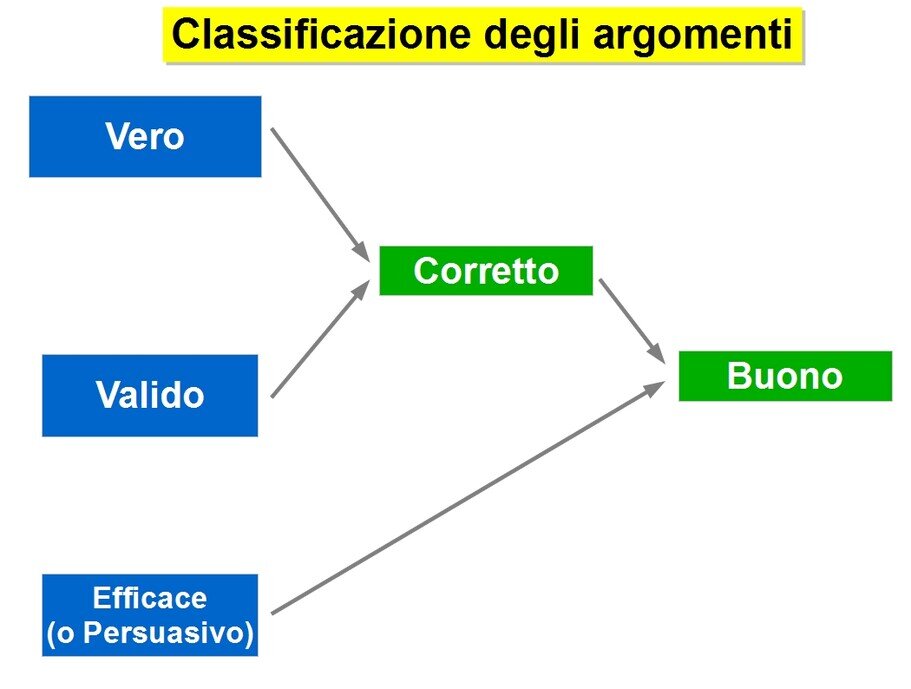

I testi dei massmedia e i discorsi delle persone che frequentiamo cercano di convincerci impiegando degli argomenti. Se non si è in grado di distinguere un argomento valido da uno non valido, allora si rischia di essere facilmente manipolabili. Il pensiero critico (critical thinking) si preoccupa di accertare la validità o meno di questi argomenti. Per il processo di lettura critica (critical reading) andare alla pagina leggere criticamente, che descrive come affrontare con metodo la lettura di testi anche complessi (ved. schema sottoriportato).

I cittadini italiani devono diventare più esigenti

Breve intervista (3,18') alla filosofa Franca D'Agostino sulla carenza di pensiero critico nella società italiana .

Come si valuta un buon argomento

Il pensiero critico si preoccupa di accertare la validità degli argomenti. Se non si è in grado di distinguere un argomento valido da uno non valido, allora si rischia di essere facilmente manipolabili

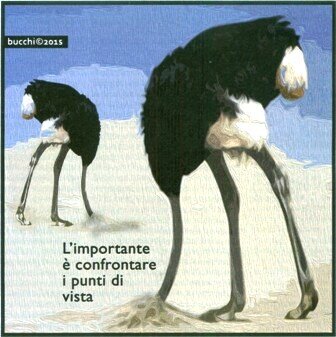

The important thing is to compare the points of view

I danni al pensiero critico di un " certo tipo di TV "

Molti danni al pensiero critico provengono dal modo in cui molti programmi televisivi sono strutturati in termini di divulgazione dei concetti. una ricerca di Ruben Durante, Paolo Pinotti e Andrea Tesei (vedi bibliografia 2017) ha dimostrato l'effetto deleterio che i programmi delle TV commerciali Mediaset hanno avuto in Italia sulle abilità cognitive, l'impegno civico e il voto dei giovani. essi scrivono:

I giovani che avevano guardato i programmi Mediaset negli anni della loro formazione erano meno evoluti dal punto di vista cognitivo e mostravano meno impegno civico dei loro coetanei che in quel periodo avevano avuto accesso solo alla TV pubblica e alle emittenti locali.

La ricerca di Durante, Pinotti e Tesei ha solo dato validità scientifica a un problema che molti intellettuali avevano già intuito. Ad esempio scriveva l'insegnante e divulgatore Marcello Sala (vedi bibliografia 2016):

La deriva culturale degli ultimi decenni ha fatto crescere esponenzialmente la semplificazione come dinamica del pensiero che si esercita negli ambiti di comunicazione sociale. L’archetipo di questa cultura è il talk show che la TV, a cominciare da quella “commerciale”, ha sostituito al vecchio “dibattito”. Assistendo a un talk show ciò che è molto chiaro fin dall’inizio è chi è schierato da una parte e chi è schierato dall’altra. Questa semplificazione è in realtà l’unica cosa chiara, perché l’interazione verbale, in cui dominano sovrapposizioni di voci e insulti, non permette di chiarire l’argomento, di acquisire elementi di conoscenza, né tanto meno di problematizzare. Questo “gioco linguistico” non è una degenerazione della “disputa”, bensì la compiuta realizzazione di una precisa intenzionalità formativa di valore politico, che è quella di non entrare nel merito dell’argomento utilizzando il pensiero critico. Si apprende l’attitudine a non affrontare problemi complessi, come sono quelli che pone continuamente il mondo in cui viviamo, nella dimensione sociale, ecologica, economica, etica ecc., attitudine che è insieme effetto e causa di una certa cultura e di una certa socialità.

L'effetto deleterio dei programmi d'intrattenimento della TV commerciale è stato evidenziato anche dal giornalista Guido Romeo (vedi bibliografia) che ha scritto:

I giovani che avevano guardato i programmi Mediaset negli anni della loro formazione erano meno evoluti dal punto di vista cognitivo e mostravano meno impegno civile dei loro coetanei che in quel periodo avevano avuto accesso solo alla TV pubblica e alle emittenti locali (…) da una serie di test psicologici e cognitivi a cui è stato sottoposto un gruppo di reclute è emerso che i giovani che vivevano in zone dove l’esposizione alle reti del gruppo Mediaset era maggiore avevano dall’8 al 25% di probabilità in più di ottenere un punteggio più basso. Da una indagine internazionale condotta nel 2012 è emerso che, in matematica e capacità di lettura, i punteggi degli adulti italiani esposti ai canali Mediaset prima dei 10 anni erano significativamente inferiori a quelli dei loro coetanei. Davano anche prova di un minor impegno civile ed erano meno attivi politicamente. La semplicità e la semplificazione attiva nella programmazione commerciale TV colpirebbe di più i minori che non gli adulti, pure influenzati populisticamente dai notiziari.

Una ricerca del 2017 ha dimostrato l'effetto deleterio che le TV commerciali Mediaset hanno avuto sulla società italiana negli ultimi 30 anni: l’attitudine a non affrontare problemi complessi, come sono quelli che pone continuamente il mondo in cui viviamo, nella dimensione sociale, ecologica, economica, etica ecc.

Conformismo politico

La filosofa Martha Nussbaum, nella sua critica a quei sistemi educativi che riducono le competenze umanistiche a favore di quelle tecnico-scientifiche, ha scritto che la mancanza di pensiero critico degli studenti sfocia nel conformismo sociale degli adulti che diventeranno.

Uno degli ambiti in cui il conformismo è più visibile è quello politico, dato che l'agenda dei media è dominata dalla politica anzichè dall'opinione pubblica. Appena un nuovo vincitore politico appare all'orizzonte, molti (per convenienza ma, spesso, per un moto di spontanea adesione) si danno a sostenerlo e imitarlo in una sorta di contagio emotivo. La maggior parte delle persone ha bisogno di identificarsi con personaggi forti e vincenti: se prima sostenevano il ricco, furbo e (falsamente) virile Berlusconi, poi il personaggio da imitare e sostenere è stato il giovane e spavaldo Renzi, così come, successivamente è diventato il decisionista e arrogante Salvini. Come ha scritto il giurista Umberto Allegretti: "Oggi, il bisogno di prossimità può indurre ad affidarsi all’uomo ritenuto capace di interpretarlo. Si torna bambini, affidandosi a un padre."

Uno degli ambiti in cui il conformismo è più visibile è quello politico, dato che l'agenda dei media è dominata dalla politica anzichè dall'opinione pubblica. Appena un nuovo vincitore politico appare all'orizzonte, molti (per convenienza ma, spesso, per un moto di spontanea adesione) si danno a sostenerlo e imitarlo in una sorta di contagio emotivo. La maggior parte delle persone ha bisogno di identificarsi con personaggi forti e vincenti: se prima sostenevano il ricco, furbo e (falsamente) virile Berlusconi, poi il personaggio da imitare e sostenere è stato il giovane e spavaldo Renzi, così come, successivamente è diventato il decisionista e arrogante Salvini. Come ha scritto il giurista Umberto Allegretti: "Oggi, il bisogno di prossimità può indurre ad affidarsi all’uomo ritenuto capace di interpretarlo. Si torna bambini, affidandosi a un padre."

Secondo la filosofa Martha Nussbaum la mancanza di pensiero critico degli studenti sfocia nel conformismo sociale degli adulti che diventeranno

Conclusioni (provvisorie): la mancanza di pensiero critico degli studenti sfocia nel conformismo sociale degli adulti che diventeranno

Si sente parlare sempre più spesso del "pensiero critico" come di una capacità apprezzabile per vivere nel mondo moderno, ma pochi sanno cosa esso sia. Su di esso il pedagogista Robert Ennis ha lavorato una vita e ha scritto: "pensiero critico non significa solo andare alla ricerca di errori, incoerenze, debolezze ma significa giudicare ciò che è apprezzabile (e perchè), e ciò che non è apprezzabile nei testi che leggiamo o nei pensieri che ascoltiamo." La psicologa Linda Elder nel libro "Liberating the Mind" dichiara che la mente umana attua due comportamenti che possono condurre o allontanare verso un pensiero critico: sono "egocentrismo" e "sociocentrismo", ed esprime una sintesi di come essi agiscono per fuorviare la mente umana. La formazione di un pensiero critico è un'attività interdisciplinare nella quale vengono integrate, correlate e applicate varie discipline. Egocentrismo e sociocentrismo si combinano in ogni mente umana, dalla nascita alla morte in vario grado, a formare una percezione del mondo distorta che può essere mitigata solo da un pensiero razionale "conscio". Il pensiero critico è una capacità intellettuale che va sviluppata e non un'attitudine che si eredita geneticamente, esso non è una credenza ma un processo. L'origine del pensiero critico può essere individuata nel metodo socratico descritto da Platone. Questo metodo, che si avvale del dialogo tra maestro e allievo, consiste nell'aiutare l'allievo a individuare il proprio punto di vista, a riconoscerne la fallibilità e ad argomentare correttamente. In tal modo il maestro aiuta l'allievo a riconoscere che la propria verità è solo un'opinione che va sottoposta a verifica. Il pensiero critico (sistema 2) contrasta gli errori euristici (sistema 1). Lo psicologo Daniel Kahneman nel suo studio delle illusioni cognitive (Bias Cognitivi), che gli è valso il Nobel per l'economia nel 2002, ha dimostrato che le persone, anche quando si sono procurate dati e informazioni di qualità, le elaborano spesso in maniera errata effettuando inferenze scorrette e prendendo decisioni incongrue. Tale esito sembra dovuto in parte al "Confirmation Bias", uno degli effetti più studiati dalla psicologia cognitiva, tale per cui le persone accettano acriticamente informazioni che confermano le loro convinzioni e rifiutano quelle contrarie. Inoltre, l'informazione che viene prevalentemente accettata è quella facilmente memorizzabile e basata su concetti semplici (slogan) ritenuti intuitivamente veri e non richiedenti verifiche. Vengono invece rifiutate quelle informazioni più complesse la cui verifica richiederebbe uno sforzo personale maggiore che farebbe aumentare il carico cognitivo. Se in molti casi, soprattutto nella vita quotidiana, tale comportamento non provoca errori logici dalle gravi conseguenze, in molti altri casi (ad es: decisioni di natura medica, finanziaria, manageriale, ecc.) le conseguenze possono essere gravi.

Molti danni al pensiero critico provengono dal modo in cui molti programmi televisivi sono strutturati in termini di divulgazione dei concetti. Una ricerca di Ruben Durante, Paolo Pinotti e Andrea Tesei ha dimostrato l'effetto deleterio che i programmi delle TV commerciali Mediaset hanno avuto in Italia sulle abilità cognitive, l'impegno civico e il voto dei giovani. Essi scrivono: "I giovani che avevano guardato i programmi Mediaset negli anni della loro formazione erano meno evoluti dal punto di vista cognitivo e mostravano meno impegno civico dei loro coetanei che in quel periodo avevano avuto accesso solo alla TV pubblica e alle emittenti locali." Questa ricerca ha dimostrato l'effetto deleterio che le TV commerciali hanno avuto sulla società italiana negli ultimi 30 anni: l’attitudine a non affrontare problemi complessi, come sono quelli che pone continuamente il mondo in cui viviamo, nella dimensione sociale, ecologica, economica, etica ecc.

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

- Richard Paul, Linda Elder (2002), Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life (PDF) [1020 citazioni] - Introduzione del Libro (in inglese) sul pensiero critico

- Robert H. Ennis (2011), The nature of Critical Thinking: an outline of critical thinking dispositions and abilities (PDF) [116 citazioni]

- Robert H. Ennis (1993), Critical Thinking Assessment (PDF) [574 citazioni]

- Peter A. Facione (2011), Critical Thinking: What It Is and Why It Counts (PDF) [1193 citazioni]

- Ross A. Hammond, Robert Axelrod (2006), The Evolution of Ethnocentrism (PDF) [345 citazioni]

- Richard Paul, Linda Elder (2006), The miniature guide to Critical Thinking - Concept and Tools (PDF) [636 citazioni]

- Massimo Marino (2016), Brecht: un discorso sul metodo? - Doppio Zero

- Marco Santambrogio, Laterza (2006), Manuale di scrittura (non creativa) - testo sull'analisi dei testi argomentativi

- Critical Thinking on the Web - A directory of quality online resources

- Charles Sanders Peirce (2003), Opere -Testo fondamentale sull'epistemologia; si consiglia in particolare il capitolo "Il fissarsi della credenza" pp.357-371

- Vincent Ryan Ruggiero (2012), Beyond Feelings A Guide to Critical Thinking - McGraw Hills

- Daniele Novara, Con le domande maieutiche si impara (PDF) - Riflessioni pedagogiche sugli errori dell'insegnamento (PDF)

- Tommaso Cerno, Marco Damilano (2014), Il modello per gli italiani? L'Homo Renzianus - L'Espresso - Esempio di conformismo politico

- Massimo Baldacci (Intervista di Carlo Crosato 2015), La buona scuola nasce dal pensiero critico

- Marcello Sala (2016), Le barzellette dei matti - Divulgazione scientifica ed educazione alla scienza - Micromega

- Arnold I. Davidson (2016), Hilary Putnam: cambiare idea come esercizio spirituale (PDF)

- Carlo Veronesi, Einstein e Popper studenti ribelli (PDF) - MATEPristem - Storia di due grandi pensatori critici e della loro insofferenza per i sistemi didattici rigidi e autoritari

- Harvey Siegel (2010), Critical Thinking (PDF) - Un articolo riassuntivo delle varie visioni del Critical Thinking in ambito accademico

- Robert Axelroad, Ross A. Hammond (2006), The Evolution of Ethnocentrism (PDF) [345 citazioni]

- Thomas Gilovich et Al. (2002), The Spotlight Effect Revisited: Overestimating the Manifest Variability of Our Actions and Appearance (PDF) [63 citazioni]

- Thomas Gilovich et Al. (2000), The Spotlight Effect in Social Judgment: An Egocentric Bias in Estimates of the Salience of One's Own Actions and Appearance (PDF) [367 citazioni]

- Matteo Motterlini (2011), Decisioni a due velocità - Sole24Ore

- Robert Rubin (2018), Robert E. Rubin: Philosophy Prepared Me for a Career in Finance and Government - The New York Times

- Guido Romeo (2019), POTERE DEI MEDIA: INFLUENZA E FORMAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA. - Il Sole 24 Ore- Internazionale

- Andrew van Dam (2019), How trashy TV made children dumber and enabled a wave of populist leaders - Washington Post

- Ruben Durante, Paolo Pinotti, Andrea Tesei (2017), The Political Legacy of Entertainment TV (PDF) [204 citazioni]

- Marta Musso (2019), Secondo alcuni scienziati la tv commerciale di Mediaset ci ha reso populisti - Wired

- Enrique Dans (2023), ChatGPT and the Decline of Critical Thinking - Insights

Guarda le pagine correlate

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Libri consigliati

a chi vuole migliorare la propria capacità di riconoscere le differenze

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 5 luglio 2024