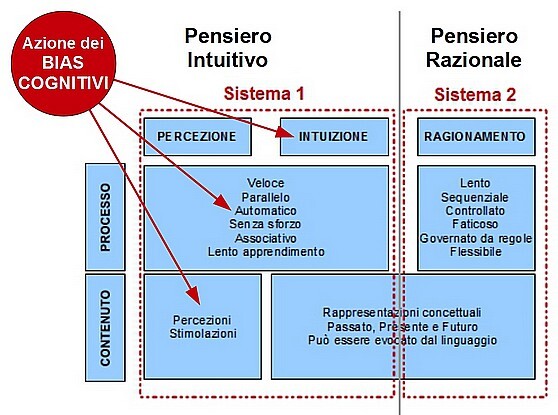

Infatti, anche persone intelligenti e aperte, cedono ad alcuni autoinganni (cognitive bias) quali il pregiudizio di conferma (confirmation bias) o l'effetto priming. I Bias cognitivi sono il rovescio della medaglia delle euristiche, nel senso che hanno lo scopo di rendere l'essere umano "cieco" rispetto a certe informazioni per favorire rapidità e frugalità decisionali. Nel mondo odierno le euristiche non servono più a sopravvivere, tuttavia esse continuano ad agire, visceralmente, nei comportamenti umani con una funzione che chiamiamo intuizione. L'importante è capire quando ci si può affidare ad esse nel prendere decisioni, oppure fare lo sforzo "conscio" di fermarsi a riflettere!

_

La psicologa Leda Cosmides e l'antropologo John Tooby, che vengono considerati tra i fondatori della psicologia evoluzionistica, hanno associato la modularità della mente umana a quella del coltellino svizzero, il quale possiede molti utensili ognuno adatto a risolvere uno specifico problema. Ma la mente umana è ancora più flessibile del coltellino perchè riesce a combinare profondamente l'uso delle varie funzioni.

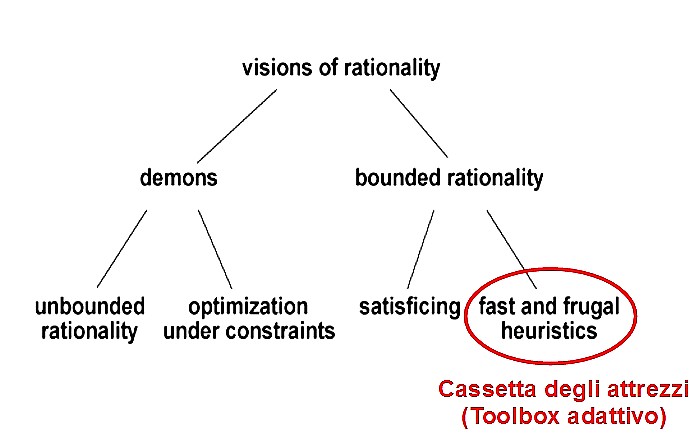

Uomini e animali sopravvivono nel loro mondo facendo incessantemente inferenze e illazioni in tempi ridotti e con conoscenze limitate. Nonostante ciò molti modelli logici costruiti dall'uomo immaginano la mente come qualcosa di soprannaturale, con dei poteri razionali demoniaci, con conoscenze illimitate e un tempo infinito per prendere decisioni. Tali visioni della razionalità spesso sono in conflitto con la realtà. Secondo Gerd Gigerenzer (cliccare sull'immagine per leggere l'articolo completo) la rivoluzione probabilistica ha annullato il sogno della certezza, proponendo il calcolo dell'incertezza (teoria della probabilità). Nello schema della figura vengono indicate due forme alternative della razionalità umana (ognuna delle quali dà luogo a due sottoforme). La prima (a sinistra) è quella di chi pensa che la mente umana abbia una razionalità illimitata (soprannaturale o demoniaca), la seconda (a destra) è quella di chi pensa che la razionalità umana sia limitata. Ci sono due specie di demoni: quelli che propongono una razionalità illimitata e quelli che la ottimizzano in funzione dei vincoli. Ci sono anche due forme di razionalità limitata: euristiche soddisfacenti che cercano una soluzione attraverso una serie di alternative, ed euristiche veloci e frugali che usano poche informazioni e calcoli per prendere diversi tipi di decisioni. Quest'ultima sottoforma della razionalità umana è quella proposta da Gigerenzer con il "Toolbox adattivo".

Se leggete qualche rivista o guardate la TV, avrete notato che gran parte della pubblicità non è informativa (sul prodotto); le celeberrime campagne della Benetton, per esempio, presentano solo il nome della marca insieme a un'immagine sconvolgente, per esempio un cadavere in una pozza di sangue o un malato di AIDS in punto di morte. Perchè un'azienda investe in questo tipo di pubblicità? Per rendere più riconoscibile la marca, che è una cosa importante proprio perchè i consumatori si basano sull'euristica del riconoscimento. L'uomo che sta dietro le campagne della Benetton, Oliviero Toscani, ha molto insistito sul fatto che la sua pubblicità ha fatto salire l'azienda fra le prime cinque più conosciute a livello mondiale, più su della Chanel, decuplicando le vendite.

Nelle campagne istituzionali quel che conta è il riconoscimento e la memorizzazione inconscia del marchio; la qualità dei prodotti in questione non è tenuta in considerazione, e quindi il riconoscimento può condurre a errori. Nell'esempio citato da Gigerenzer, Oliviero Toscani ha scelto delle immagini fortemente disturbanti per il senso comune che hanno il solo scopo di far memorizzare il marchio Benetton, sapendo che quando poi si fanno acquisti di solito si scelgono prodotti di marche conosciute.

Ad esempio, se ci viene chiesto di dire quale città ha più abitanti tra Manchester e Ahmedabad, la maggior parte degli europei sceglierà, sbagliando, Manchester solo perchè non ha mai sentito parlare di Ahmedabad.

Si chiede Gigerenzer (pp.8-9):

Come fa un giocatore ad acchiappare una palla al volo nel baseball o nel cricket? Calcolare la traiettoria di una palla non è una cosa semplice. In teoria le palle hanno traiettorie paraboliche, e per prevedere la traiettoria giusta il cervello del giocatore dovrebbe stimare la distanza iniziale, la velocità iniziale e l'angolo di lancio della palla. Ma nel mondo reale le palle ruotano su se stesse e sono soggette alla resistenza dell'aria e alla direzione del vento, per cui non percorrono mai delle parabole.

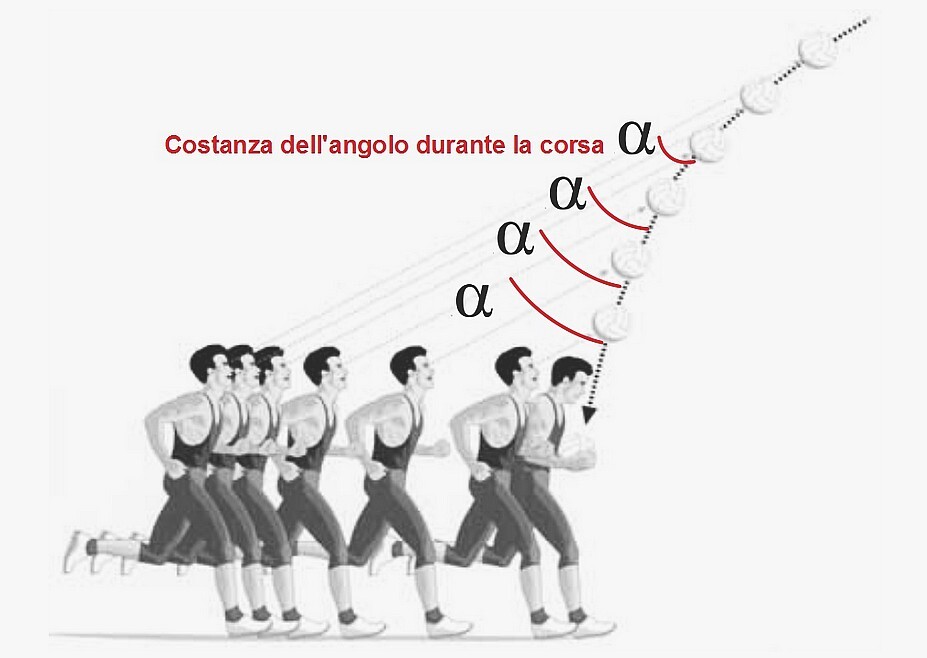

Gigerenzer suggerisce che utilizziamo l'euristica dello sguardo che descrive così (pp.9-10):

Fissare lo sguardo sulla palla, mettersi a correre regolando la propria velocità in modo da tenere costante l'angolo dello sguardo. Per angolo dello sguardo s'intende l'angolo tra l'occhio e la palla rispetto al suolo. Un giocatore che usa questa regola non ha bisogno di misurare né il vento né la resistenza dell'aria né l'effetto di rotazione né altre variabili causali, perchè tutti i fatti pertinenti sono già presenti in un'unica variabile: l'angolo dello sguardo".

Nelle primissime ore del mattino del 13 luglio 1942, i riservisti di polizia del Battaglione 101 furono svegliati dalle loro cuccette […]nella città polacca di Bilgoraj. Erano padri di famiglia di mezza età del ceto medio e medio-basso, provenienti da Amburgo. Considerati troppo vecchi per essere utilizzati nell'esercito tedesco, erano stati arruolati nella polizia. Molti di essi erano reclute alle prime armi, con nessuna esperienza precedente nei territori occupati. Si trovavano in Polonia da meno di tre settimane.

Faceva ancora buio quando gli uomini si arrampicarono sui camion in partenza. […] Cominciava a fare chiaro quando il convoglio si fermò alle porte di Józefów, un tipico villaggio polacco. Tra i suoi abitanti si contavano 1800 ebrei. Gli uomini del Battaglione 101 saltarono giù dai camion e si radunarono a semicerchio intorno al loro comandante, il maggiore Wilhelm Trapp, un poliziotto di carriera di cinquantatré anni chiamato affettuosamente dai suoi soldati "Papà Trapp". Era giunto il momento di spiegare l'incarico affidato al battaglione. Trapp appariva pallido e nervoso, parlava con voce soffocata e le lacrime agli occhi, e lottava palesemente con se stesso per dominarsi. Il battaglione, disse in tono rattristato, doveva svolgere un ruolo estremamente spiacevole. L'incarico non era di suo gradimento, anzi era assai increscioso, ma gli ordini provenivano dalle più alte autorità. […] Il battaglione aveva ricevuto l'ordine di rastrellare gli ebrei. I maschi abili al lavoro dovevano essere separati dagli altri e portati in un campo apposito. Gli ebrei restanti – donne, bambini e vecchi – dovevano essere fucilati sul posto. Dopo aver spiegato che cosa li aspettava, Trapp fece agli uomini un'insolita proposta: se qualcuno fra i poliziotti più anziani non si sentiva all'altezza del compito affidatogli, poteva fare un passo avanti".Faceva ancora buio quando gli uomini si arrampicarono sui camion in partenza. […] Cominciava a fare chiaro quando il convoglio si fermò alle porte di Józefów, un tipico villaggio polacco. Tra i suoi abitanti si contavano 1800 ebrei. Gli uomini del Battaglione 101 saltarono giù dai camion e si radunarono a semicerchio intorno al loro comandante, il maggiore Wilhelm Trapp, un poliziotto di carriera di cinquantatré anni chiamato affettuosamente dai suoi soldati "Papà Trapp". Era giunto il momento di spiegare l'incarico affidato al battaglione. Trapp appariva pallido e nervoso, parlava con voce soffocata e le lacrime agli occhi, e lottava palesemente con se stesso per dominarsi. Il battaglione, disse in tono rattristato, doveva svolgere un ruolo estremamente spiacevole. L'incarico non era di suo gradimento, anzi era assai increscioso, ma gli ordini provenivano dalle più alte autorità. […] Il battaglione aveva ricevuto l'ordine di rastrellare gli ebrei. I maschi abili al lavoro dovevano essere separati dagli altri e portati in un campo apposito. Gli ebrei restanti – donne, bambini e vecchi – dovevano essere fucilati sul posto. Dopo aver spiegato che cosa li aspettava, Trapp fece agli uomini un'insolita proposta: se qualcuno fra i poliziotti più anziani non si sentiva all'altezza del compito affidatogli, poteva fare un passo avanti".

Su cinquecento persone che componevano il battaglione solo una dozzina fece un passo avanti, deponendo i fucili e mettendosi a disposizione per un altro incarico. Come mai solo dodici persone su cinquecento fecero un passo avanti? La particolarità del caso del Battaglione 101 (vale a dire la possibilità di scegliere) ha stimolato molte riflessioni da parte di storici, sociologi, psicologi.

L'ipotesi che ha trovato maggiori consensi tra gli psicologi è quella che Browning descrive così: "Uscire dai ranghi e fare un passo avanti, cioè adottare apertamente un comportamento non conformista, era al di là della portata di molti uomini. Per loro era più facile uccidere. Perchè? Fare un passo avanti significava lasciare il «lavoro sporco» ai compagni".

Congratulations. Faster than the tire changer in the Ferrari garage.

Ecco come Kahneman descrive i due sistemi di pensiero (p.461):

L'attento sistema 2 è quello che pensiamo di essere. Il sistema 2 articola i giudizi e compie le scelte, ma spesso appoggia o razionalizza idee e sentimenti che sono stati generati dal sistema 1. [...] Ma il sistema 2 non è lì solo per giustificare il sistema 1: ci impedisce di esprimere apertamente molti pensieri sciocchi e di dare sfogo a impulsi inappropriati.

Good boy! So then God scolds us.

L'euristica della simulazione è una variante dell'euristica della disponibilità e consiste, a seguito di un evento negativo, nell'immaginare scenari alternativi che avrebbero potuto evitarlo. Tale simulazione carica emotivamente colui che fa la previsione modificando la percezione e il ricordo dell'evento.

L'euristica dell'ancoraggio e dell'accomodamento (pp.482-489 Pensieri lenti e veloci) viene impiegata nei casi in cui dobbiamo esprimere un giudizio su un tema specifico. Per farlo valutiamo la nostra posizione su quel tema, rispetto a un punto di riferimento (di solito un'àncora numerica), e poi, facendo degli aggiustamenti, maturiamo la decisione finale. Il problema è che il punto che scegliamo inizialmente come riferimento condiziona fortemente il giudizio finale perchè non riusciamo più a libercarci di quell'àncora mentale.

Risultato:

Utilizzando l'euristica della rappresentatività (che noi tutti continuamente usiamo!) la probabilità che Steve fosse un bibliotecario venne valutata, dai partecipanti all'esperimento, come quella più probabile a causa del fatto che la descrizione di Steve lo rendeva rappresentativo dello "stereotipo del bibliotecario".

Commento:

Ricerche su problemi di questo tipo hanno mostrato che la gente attribuisce la probabilità di ogni ruolo associando la descrizione della persona a quella degli stereotipi che possiede. Questo approccio porta a gravi errori, poichè la rappresentatività o la similarità sono influenzate da altri fattori più significativi. Uno dei fattori che hanno un effetto maggiore della rappresentatività sul risultato, è la probabilità di base (cioè quella che tiene conto dei dati di realtà). Nel caso di Steve, il fatto che in ogni popolazione ci siano molti più contadini che bibliotecari, dovrebbe essere considerato più importante della rappresentatività nell'effettuare una previsione. Questo è un errore che tutti facciamo continuamente: non teniamo conto dei dati di base (del contesto in cui si inserisce il caso di Steve). Non ne teniamo conto perchè questo implica uno sforzo cognitivo: dobbiamo fermarci a riflettere dato che la probabilità di base è un concetto statistico che viene attivato solo se lo si conosce (e non sempre), mentre la rappresentatività è euristica e senza sforzo.

Ecco perchè i pregiudizi sono così usati: ci permettono di evitare gli sforzi cognitivi. Inoltre, dato che l'essere umano non riesce a sopportare l'ansia di rimanere senza un'opinione (vedere Peirce e "il fissarsi di una credenza"), anche se i dati in nostro possesso sono insufficienti o non abbiamo le necessarie conoscenze statistiche, preferiamo commettere degli errori piuttosto che sospendere il giudizio.

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Gerd Gigerenzer (2007), Decisioni intuitive - Cortina Editore

- Gerd Gigerenzer, Daniel G. Goldstein (2011), The recognition heuristic: A decade of research [88 citazioni]

- Gerd Gigerenzer (2001), The adaptive toolbox: toward a darwinian rationality (PDF)

- Gerd Gigerenzer - Decision Making - GoCognitive - Website che presenta video di Gerg Gigerenzer su vari temi applicativi delle euristiche

- John Tooby e Leda Cosmides (1997), Evolutionary Psychology: a Primer - Ottimo articolo per iniziare

- Vittorio Girotto (2004), Ragionare su probabilità, possibilità e frequenze - Articolo (PDF) per chi vuole approfondire la differenza tra euristiche (evoluzionistiche) e ragionamento statistico

- Daniel Kahneman (2003), Maps of bounded rationality: a perspective on judgment and choice, Nobel lecture (PDF)

- Daniel Kahneman (2012), Pensieri lenti e veloci - Mondadori Editore

Massimo Piattelli Palmarini (2005), La cognizione dell’errore - Articolo (PDF) con interessante campionario di illusioni cognitive

- V.Crupi, G.Gensini, M.Motterlini (2006), La dimensione cognitiva dell'errore in medicina Franco Angeli - Interessante Libro completo scaricabile gratuitamente (PDF) sugli errori nelle decisioni diagnostiche

- Johan E. Korteling, Anne-Marie Brouwer, Alexander Toet (2018), A Neural Network Framework for Cognitive Bias [12 citazioni]

Pagina aggiornata il 5 giugno 2024