Dall'inconscio al conscio, i processi cerebrali umani più importanti

TEORIE > CONCETTI > INCONSCIO e COSCIENZA

Scopo di questa pagina

Questa è una pagina che sintetizza le conclusioni di diversi studi sulla mente umana e alcune ipotesi sull'origine della mente umana e delle idee che indirizzano i comportamenti umani. Si tratta di una selezione da me operata sulle idee di molti filosofi (Charles Sanders Peirce, Edgar Morin, Carlo Sini), neuroscienziati (Gregory Bateson, Joseph LeDoux, Christof Koch, Michael Gazzaniga, Arnaldo Benini), sociologi (Erving Goffman), psicologi (Daniel Kahneman, Paolo Legrenzi, Leon Festinger, Mauro Maldonato), scienziati (David Bohm), ecc. selezione della quale sono personalmente responsabile e sarò grato a chi vorrà segnalarmi errori o confutare le idee esposte con argomenti documentabili.

1. L'interprete (della nostra vita)

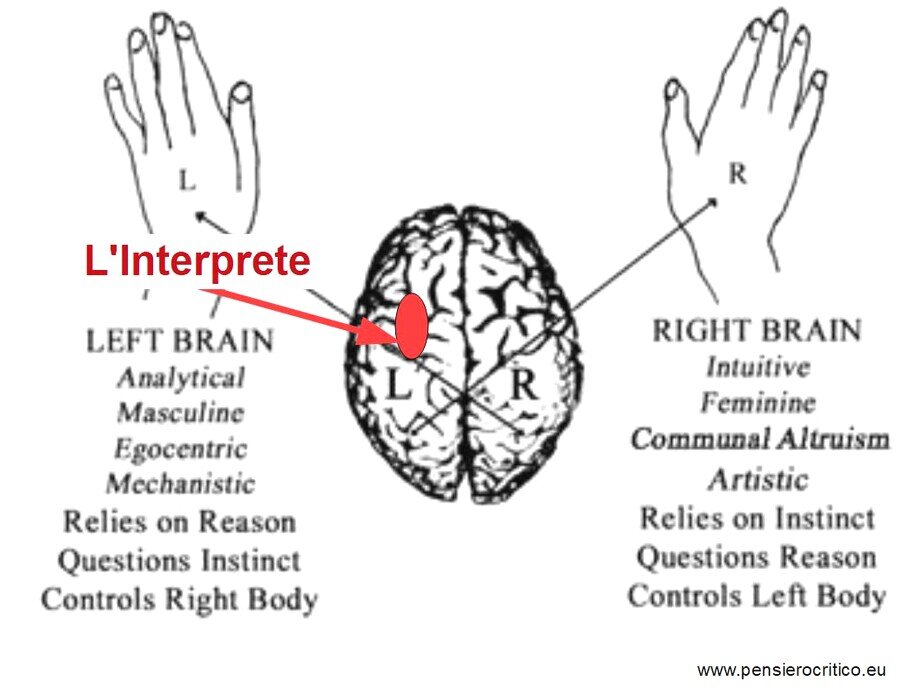

Nell'emisfero sinistro si trovano gli organi che creano il senso della vita umana?

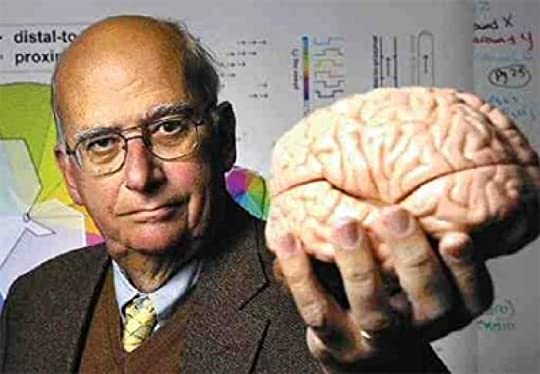

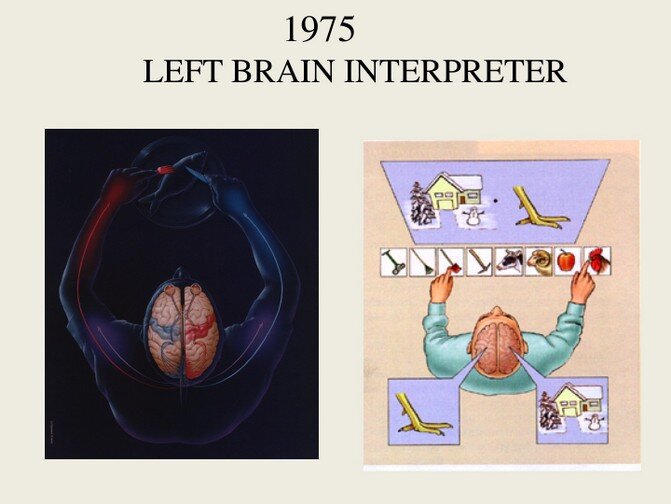

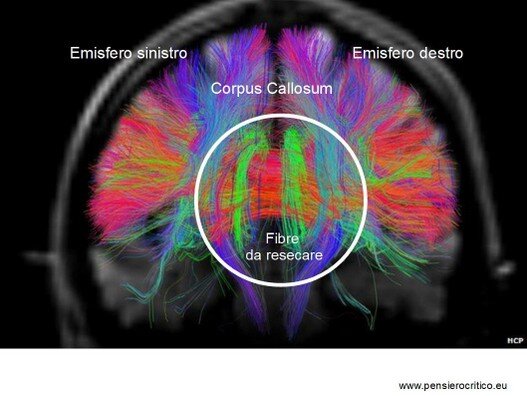

Quali sono i processi cerebrali più importanti che caratterizzano l'operare dell'essere umano? Inizio descrivendo l'ipotesi fatta dal neuroscienziato Michael Gazzaniga il quale, nei suoi esperimenti scientifici, fatti negli anni '60 su pazienti affetti da epilessie clinicamente intrattabili, resecò il corpus callosum che, nel cervello umano, unisce con un fascio di fibre emisfero destro ed emisfero sinistro:

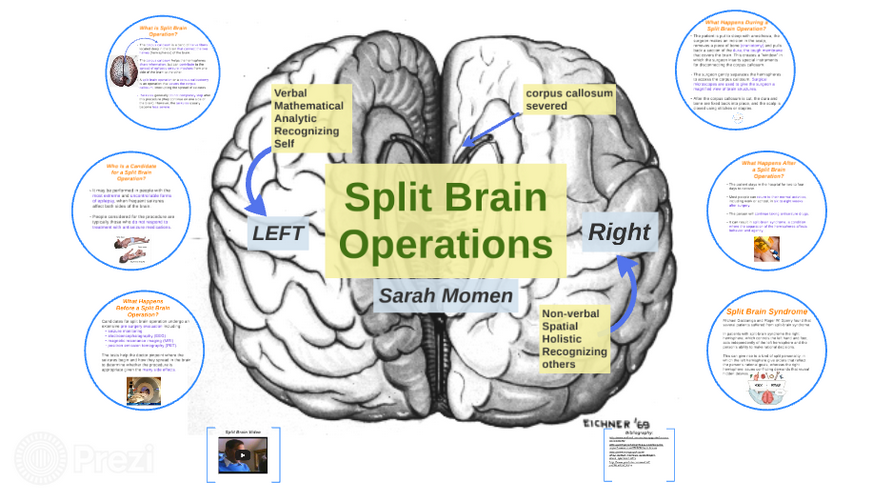

A seguito della resecazione condusse degli esperimenti nei quali notò che, benché i due emisferi fossero stati separati, il paziente continuava ad avere una coscienza unica di se stesso ma una diversa percezione della realtà. L'emisfero sinistro, nel quale sono allocate le funzioni cognitive, continuava a svolgere tutte le proprie normali funzioni, mentre l'emisfero destro vedeva gli eventi che gli apparivano davanti ma non riusciva a capirli né a fare nessuna congettura su di essi. In altre parole era solo l'emisfero sinistro che dava un senso al mondo e poteva anche descriverlo con il linguaggio.

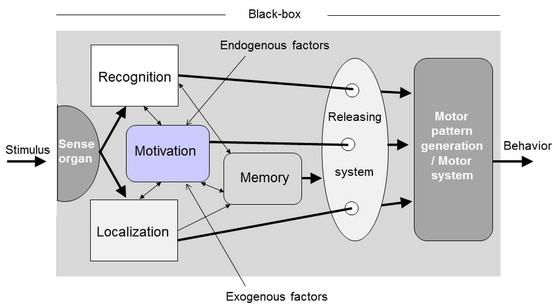

Gazzaniga sostenne allora (e anche oggi lo fa) che il cervello umano è un "black box" costituito da molti moduli indipendenti, ma esiste un modulo (composto dall'amigdala, dai gangli della base e altri organi) che ha una funzione particolare, cioè: cerca spiegazioni sul perché si verificano gli eventi, e per far questo crea delle storie. Michael Gazzaniga descrive, nel suo libro "L'interprete" (p.32), in che modo è arrivato a immaginare l'esistenza del modulo Interprete nel nostro sistema nervoso, durante i suoi esperimenti con pazienti ai quali era stato resecato il corpo calloso che unisce i due emisferi, utilizzando un "test concettuale simultaneo" (descritto nel seguito). Scrive Gazzaniga: "La capacità di interpretazione continua dell'emisfero sinistro può significare che è sempre alla ricerca di ordine e ragione, anche dove non ce ne sono". Infatti, in pazienti che hanno avuto particolari lesioni cerebrali, Gazzaniga racconta di aver assistito all'azione dell'Interprete nel cercare a tutti i costi di spiegare la situazione (vedi: The Interpreter Within: The Glue of Conscious Experience - 1999). Questi casi fanno riflettere perché dimostrano che la nostra (dell'Interprete) "capacità interpretativa" viene influenzata dalla qualità dei dati che riceviamo e, in un'epoca come la nostra, densa di sovraccarico informativo e di fakenews, diventa importante far funzionare il pensiero critico...

L'Interprete "lega" insieme, interallacciandoli: framing, reframing e capacità inferenziale fino a dare all'essere umano la chiave di lettura degli eventi. Infatti Michael Gazzaniga scrive: "Il meccanismo dell'interpretazione sembra profondamente legato alla capacità di creare inferenze e di comprendere, al di là del momento contingente, cosa stia succedendo o perché sia successo. L'emisfero destro, che non lavora da "interprete", semplicemente non può influenzare il comportamento del suo possessore o quello di eventuali terzi, perché non sa dare una chiave di lettura alle azioni"

2. Framing e reframing

(come il mondo si tiene insieme e come si sgretola)

Un processo mentale che sembra all'origine della capacità umana di pensiero è il "framing", cioè l'inquadramento che ogni persona fa della situazione in cui si trova e che le permette di dare un senso a situazioni, persone, cose che si trovano intorno a lui prima di decidere come comportarsi. Il sociologo Erving Goffman, nel suo libro "Frame Analysis", ha definito quest'attività "organizzazione dell'esperienza", dato che si tratta di definire la realtà in cui si vive, stabilendo il significato che le cose hanno per noi, piuttosto che discernerne la natura. La curatrice del volume Ivana Matteucci scrive (p.24): "Lo scopo di Goffman è quello di esaminare i vari modi in cui il mondo sembra tenersi insieme, e questo esame passa anche e soprattutto per i modi in cui esso si sgretola. Questa sfida alle credenze universali e radicate sulla natura del mondo e della nostra esperienza di esso è la stessa sfida che Derrida lancia contro l'ancoramento di un testo a un mondo reale unificato: i segni nei testi rimandano infatti solo ad altri segni in un'operazione che non ha fine". Nella società moderna il framing è stato valorizzato solo recentemente (nel '900 degli anni '80) dagli studi degli psicologi Daniel Kahneman e Amos Tverski che hanno messo in luce l'importanza che esso riveste nel processo decisionale. Essi hanno scoperto che le decisioni sono fortemente influenzate dalle condizioni con le quali vengono presentate le informazioni sulla decisione da prendere. Ad esempio, nella comunicazione: tra un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto è sempre meglio proporre quello mezzo pieno perché l'essere umano (hanno scoperto Kahneman e Tverski) è evolutivamente (cioè inconsciamente ed euristicamente) predisposto a rifiutare qualunque perdita. Questo principio, e la Teoria del Prospetto che lo propone è valso nel 2002, dopo la morte di Tverski, il premio Nobel per l'economia a Kahneman.

Il framing è rimasto nella mente umana fino ad oggi come metodo inconscio per affrontare qualunque situazione sconosciuta, anzi si può dire che il pensiero umano si basi su un'incessante attività di framing e reframing, cognitivamente inconsci. Infatti l'intera attività di apprendimento è governata dal reframing delle credenze verso cui gli insegnanti spingono (o tentano di spingere) i loro allievi. Il reframing era raro nelle società immobili del passato dove i valori tradizionali venivano accettati fideisticamente, ma oggi, soprattutto nelle società liberali che si trovano nell'economia di mercato fatta ci scambi continui, il reframing cognitivo è diventato la regola.

3. L'attività inferenziale umana: Abduzione

La capacità di generare nuove ipotesi è contraddistinta da inferenze che conducono alla "migliore spiegazione possibile"

Quando l'essere umano ha iniziato a ragionare, cioè a fare inferenze sui fenomeni che esperiva? Le inferenze sono fenomeni consci, dunque si è dovuto attendere che la coscienza apparisse nei processi neurali umani. Non vi sono ancora certezze scientifiche su tale accadimento ma si può ipotizzare che la coscienza (almeno quella fenomenica) sia comparsa nell' Homo habilis circa 200.000 anni fa, parallelamente alla nascita dei primi accenni di linguaggio. La capacità umana di generare nuove ipotesi è una caratteristica fondamentale di risoluzione dei problemi ("problem solving"). Questa capacità è vitale per dare un senso al mondo, tanto più esso è complesso e "non familiare". Le ipotesi sono contraddistinte da inferenze che conducono alla "miglior spiegazione possibile". La capacità di formulare una spiegazione da una data osservazione è oggi chiamata "inferenza abduttiva" (Peirce, 1974). Questa inferenza è incerta e fallibile, in contrasto con la deduzione in cui le verità sono derivate dall'osservazione usando le regole deduttive.

4. Dialogo e pensiero: come trasmettiamo ad altri le nostre idee?

David Bohm ha scritto: "Sto cercando di dire che proprio il pensiero è il problema. Possiamo considerare due tipi di pensiero - quello individuale e quello collettivo. Ma la maggior parte del pensiero è costituita da ciò che facciamo insieme. Il linguaggio è collettivo. La maggior parte dei nostri assunti fondamentali proviene dalla nostra società, compresi tutti gli assunti su come funziona la società, sul tipo di persona che siamo ritenuti essere e sulle relazioni, istituzioni e via di seguito. Quindi abbiamo bisogno di porre attenzione al pensiero sia individualmente che collettivamente.

Ognuno di noi possiede differenti assunti ed opinioni, essi derivano da un'attività di pensiero passata, dalle nostre esperienze, con le quali ci identifichiamo e, quindi, la difenderemo. Quando le nostre opinioni vengono attaccate dall'esterno, è come se fossimo attaccati personalmente. Nel suo libro "Sul dialogo" il grande fisico teorico David Bohm ha riportato le sue idee sulla "frammentazione" che ha origine nel pensiero umano, è il pensiero che fa distinzioni...Egli scrive nel suo libro "Sul dialogo" (p.69): "Ciascuna distinzione che produciamo è il risultato del modo in cui pensiamo. Noi selezioniamo alcune cose e le separiamo dalle altre - per convenienza, inizialmente. In seguito, conferiamo a questa separazione una grande importanza. Fondiamo nazioni separate, il che è interamente un risultato del nostro pensare. [...] Distinguiamo anche le religioni con il pensiero [...] E nella famiglia le distinzioni sono nel pensiero: l'intera modalità di organizzazione della famiglia è dovuta al modo in cui pensiamo. La frammentazione è una delle difficoltà del pensiero, ma vi è una radice più profonda, che consiste nel fatto che il pensiero è molto attivo, ma il processo di pensiero pensa di non star facendo nulla - di starci semplicemente dicendo come stanno le cose. Praticamente tutto ciò che ci circonda è stato determinato dal pensiero - ogni edificio, fabbrica, fattoria, strada, scuola, nazione, scienza, tecnologia, religione - qualunque cosa ci venga in mente di menzionare. L'intera questione ecologica è dovuta al pensiero, in quanto abbiamo pensato che il mondo sia qui per essere sfruttato da noi, che sia infinito e dunque, qualsiasi cosa abbiamo fatto in passato, l'inquinamento si dissolverà nel nulla." Bohm, riguardo al processo mentale che ha creato le nostre convinzioni scrive (p.67): "Si tratta di assunti "fondamentali", non di assunti meramente superficiali - quali assunti a proposito del significato della vita, del proprio interesse personale, dell'interesse del proprio paese, o dei propri interessi religiosi; insomma, a proposito di ciò che veramente si ritiene importante. E gli assunti vanno difesi quando sono attaccati." David Bohm, era convinto che in un dialogo nessuno tenta di vincere. Ciascuno vince se tutti vincono. C'è una sorta di spirito diverso. Nel suo libro Bohm scrive (p.78): "Quando un gruppo di dialogo è nuovo, generalmente le persone girano intorno al punto per un po'. Oggigiorno, in tutte le relazioni umane, le persone generalmente conoscono il modo di non affrontare nulla direttamente. Girano intorno alle cose, evitando le difficoltà".

5. In quanti tipi di mondi mentali è possibile vivere?

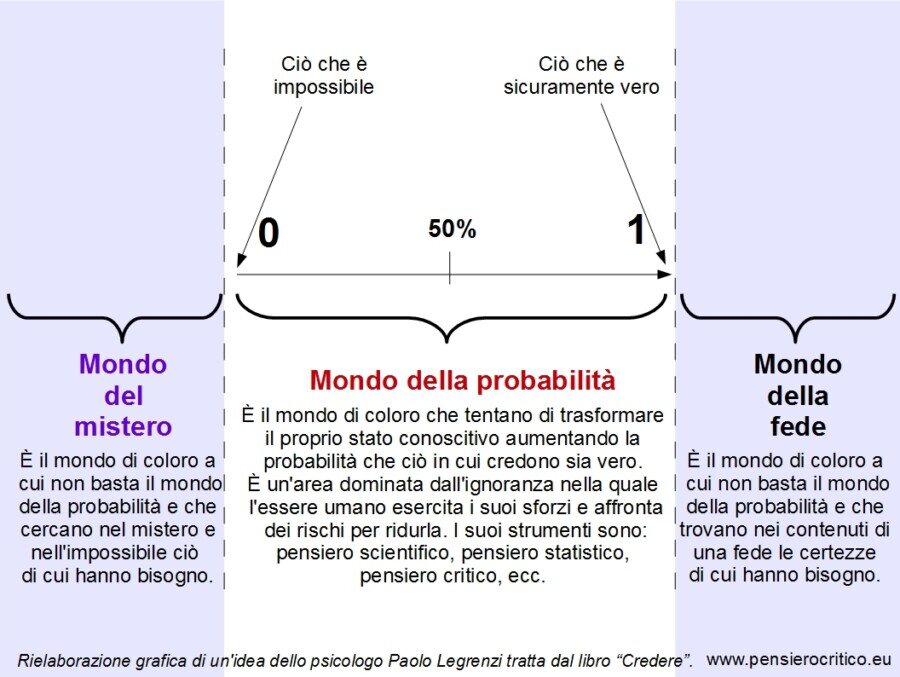

Secondo Paolo Legrenzi vi sono almeno tre mondi possibili: il mondo della fede, quello del mistero e quello della probabilità

Secondo lo psicologo Paolo Legrenzi vi sono almeno tre mondi mentali nei quali l'essere umano può scegliere di vivere. I primi due sono i mondi in cui sono vissuti i nostri antenati (e dove ancora oggi vive la maggior parte delle persone): il primo è il mondo della Fede, in cui probabilmente si rifugiano coloro che per vivere hanno bisogno di certezze; il secondo è il mondo del Mistero, riservato a tutti coloro che nell'inspiegabile e nell'impossibile, trovano la loro quiete mentale (un esempio recente ci è stato offerto dalla pandemia di Covid19 e dall'insorgenza di gruppi di persone che hanno negato, e continuano a negare, l'efficacia dei vaccini). E' anche il mondo di coloro che vogliono credere ai complotti e che rifiutano la "normale" complessità dell'esperienza umana.

Punto chiave di questa pagina

Quali sono gli organi che interpretano la nostra vita? Michael Gazzaniga scrive: "La classica ricerca sul cervello diviso ha evidenziato come il cervello sinistro e il cervello destro svolgano funzioni distintive e ci hanno portato a credere che il cervello sia una raccolta di moduli. Il cervello sinistro (o emisfero) è specializzato non solo per il linguaggio e la parola, ma anche per il comportamento intelligente. Dopo che gli emisferi cerebrali umani sono stati disconnessi, il QI verbale del paziente rimane intatto e la sua capacità di risoluzione dei problemi (come osservato nei compiti di formazione di ipotesi) rimane invariata per l'emisfero sinistro. In effetti, quell'emisfero sembra rimanere invariato rispetto alla sua capacità prechirurgica. Eppure l'emisfero destro in gran parte disconnesso, che ha le stesse dimensioni del sinistro, diventa gravemente impoverito per molti compiti cognitivi. Mentre rimane superiore all'emisfero sinistro in certe attività (nel riconoscere volti esprimenti emozioni), esso è meno abile (dopo la resecazione) nel problem solving e in molte altre attività mentali. Apparentemente il cervello sinistro ha moduli specializzati per funzioni cognitive superiori, mentre il destro ha moduli specializzati per altre funzioni. La funzione visuo-spaziale, ad esempio, è generalmente più acuta nell'emisfero destro, ma può essere necessaria l'integrazione dell'emisfero sinistro per eseguire compiti di ordine superiore. L'uso di informazioni tattili per costruire rappresentazioni spaziali di forme astratte sembra essere meglio sviluppato nell'emisfero destro, ma compiti come il test Block Design, che sono tipicamente associati al lobo parietale destro, sembrano richiedere l'integrazione tra gli emisferi in alcuni pazienti. Oltre alle abilità sopra menzionate, i nostri grandi cervelli umani hanno centinaia se non migliaia di capacità individuali in più. Le nostre capacità unicamente umane possono benissimo essere prodotte da minuscole reti neuronali circoscritte, a volte indicate come "moduli", ma il nostro cervello altamente modulare genera in tutti noi la sensazione di essere integrati e unificati. Se siamo semplicemente una raccolta di moduli specializzati, come nasce questa sensazione potente, quasi evidente? La risposta sembra essere che abbiamo un sistema specializzato dell'emisfero sinistro che io e i miei colleghi chiamiamo "l'interprete". Questo interprete è un dispositivo (o sistema o meccanismo) che cerca spiegazioni sul perché si verificano gli eventi. Il vantaggio di avere un tale sistema è evidente. Andando oltre la semplice osservazione di eventi contigui per chiedersi perché sono accaduti, un cervello può far fronte a tali eventi in modo più efficace se dovessero accadere di nuovo. [...] L'emisfero sinistro "ricorda" erroneamente un numero significativamente maggiore di queste immagini correlate come avvenute nel primo set, presumibilmente perché si adattano allo schema che ha costruito. Questa scoperta è coerente con l'ipotesi che un "interprete" dell'emisfero sinistro costruisca teorie per assimilare le informazioni percepite in un insieme comprensibile. In tal modo, tuttavia, il processo di elaborazione (produzione di storie) ha un effetto deleterio sull'accuratezza del riconoscimento percettivo. Questo risultato è stato mostrato con materiale verbale e visivo. La capacità di interpretazione continua dell'emisfero sinistro può significare che è sempre alla ricerca di ordine e ragione, anche dove non ce ne sono. [...] I nostri cervelli sono automatici perché il tessuto fisico esegue ciò che facciamo. Come potrebbe essere altrimenti? I nostri cervelli stanno operando prima che il nostro sé concettuale lo sappia. Ma il sé concettuale emerge e cresce fino a quando non è in grado di trovare interessante, ma non scoraggiante, il fatto biologico che il nostro cervello fa le cose prima che ne siamo coscientemente consapevoli. L'interpretazione delle cose che incontriamo ci ha liberato dal senso di essere determinati dal nostro ambiente; ha creato la meravigliosa sensazione che il nostro io sia responsabile del nostro destino. Tutto il nostro successo quotidiano nel ragionare sui dati della vita ci convince di questo. E grazie all'Interprete dentro di noi, possiamo guidare i nostri cervelli automatici verso una maggiore realizzazione e godimento della vita."

Punti di riflessione

In che modo atomi, cellule e particelle danno origine al nostro ricchissimo mondo interiore? Il modulo "Interprete" del nostro cervello spiega gli eventi in base alle informazioni che riceve. (Michael Gazzaniga)

_

L'emisfero sinistro del cervello è il collante che unifica la nostra storia e crea la nostra percezione di essere un agente razionale completo. Costruisce la nostra vita e traccia narrazioni del nostro comportamento passato che prevedono la nostra consapevolezza. (Michael Gazzaniga)

_

La fase successiva del lavoro è stata quando Joseph LeDoux ed io abbiamo avuto l'idea dell'interprete. Dopo venticinque anni dallo studio di questi pazienti, siamo finalmente arrivati a chiedere ai pazienti: "Perché l'hai fatto?" dopo aver avuto una risposta con la mano sinistra che era governata dall'emisfero destro separato, silenzioso, senza parole. Abbiamo iniziato a capire che l'emisfero sinistro "inventava" una storia sul perché il paziente ha fatto quello che ha fatto, e in quel momento abbiamo iniziato a vedere la caratteristica cardinale dell'emisfero sinistro: la capacità di interpretare le azioni generate al di fuori del suo regno della consapevolezza cosciente. (Michael Gazzaniga)

_

Nei suoi studi sui pazienti “split-brain” (iniziati sotto la direzione di Roger Sperry), il cui corpo calloso è stato tagliato per prevenire attacchi epilettici, Gazzaniga ha scoperto un'asimmetria essenziale tra gli emisferi del cervello umano. Le informazioni dall'emisfero destro, sul campo visivo sinistro e sui segnali somatosensoriali dal lato sinistro del corpo, non vengono più trasmesse all'emisfero sinistro. Non raggiunge le capacità linguistiche del cervello sinistro, dove la mente cosciente genera le spiegazioni e le ragioni delle sue azioni, generalmente a posteriori. La mente non è consapevole delle informazioni che non riceve, portando Gazzaniga a una teoria della coscienza supportata dalle ultime ricerche nelle neuroscienze. (The information Philosopher)

_

Una consolidata tradizione, da Alcmane a Pindaro, aveva parlato dell’attività poetica come di un heuriskein. [...] si può capire una differenza sostanziale con la concezione poetica moderna se paragoniamo l’heuriskein riconosciuto alla poiēsis antica con l’attività del trobàr che venne riconosciuta ai poeti provenzali all’inizio del ciclo dell’arte moderna: anche in quest’ultimo caso il poeta è colui che trova, che scopre, ma che scopre rime e versi cortesi e già non più colui che scopre aspetti ed elementi sostanziali della realtà. (Daniele Guastini)

_

Il termine "euristica" è stato applicato per la prima volta nelle scienze sociali circa 50 anni fa. Inizialmente, questo termine è stato utilizzato per riferirsi alle strategie impiegate dalle persone per ridurre la domanda cognitiva associata a determinati compiti decisionali. [...] Man mano che cresceva l'interesse per la risoluzione dei problemi, la pianificazione e il processo decisionale sui compiti cognitivi complessi e mal definiti incontrati nel mondo reale (come la pianificazione dei giochi olimpici, la creazione di un nuovo aereo o la selezione di un portafoglio di investimenti), è diventato evidente che esistono più percorsi di soluzione che potrebbero portare a prestazioni di successo. (Michael Mumford, Lyle Leritz)

_

Laddove trovare una soluzione ottimale è impossibile o impraticabile, i metodi euristici possono essere utilizzati per accelerare il processo di ricerca di una soluzione soddisfacente. L'euristica può essere scorciatoia mentale che alleggerisce il carico cognitivo di prendere una decisione. (Wikipedia)

_

Quando vedi una persona con il cappuccio in un vicolo buio e decidi di passare un po' più velocemente, il tuo cervello ha probabilmente usato un'euristica per valutare la situazione invece di un processo di deliberazione completamente ponderato. L'euristica non sempre porta a un risultato ottimale, ma funziona bene in situazioni in cui la velocità conta più della precisione. Nell'esempio del vicolo, il tuo cervello fa affidamento su una risposta istintiva di paura negativa per giudicare che la situazione potrebbe essere pericolosa. Sono utili anche nei casi in cui l'individuo deve prendere una decisione mentre sperimenta un carico cognitivo elevato. L'euristica sembra essere un adattamento evolutivo che semplifica la risoluzione dei problemi e ci rende più facile navigare nel mondo. (Conceptually)

_

Lo psichiatra Mauro Maldonato scrive: "Ma cos'è, precisamente un'euristica? E' una strategia di ragionamento che consente di scegliere rapidamente (compatibilmente con la complessità della situazione e i limiti della memoria) aggirando le procedure logiche, deduttive o probabilistiche. In situazioni incerte, è spesso l'unico strumento a nostra disposizione. Diversamente dal calcolo formale, l'euristica è una soluzione immediata"

_

Alla base della serendipità, c’è il meccanismo dell’abduzione. L’abduzione è una forma logica ancora relativamente poco nota rispetto alla deduzione. E questo nonostante sia molto adoperata non solo nell’ambito della vita quotidiana, ma anche in quello della fiction poliziesca e della scienza. Sherlock Holmes, ad esempio, sbagliava parlando di deduzione. Perché il suo ragionamento è di tipo abduttivo. (Romolo Capuano)

_

Se parliamo in termini di biologia dei fondamentali circuiti neurali dell'emozione, dobbiamo ammettere che quelli di cui siamo dotati sono i meccanismi rivelatisi più funzionali nelle ultime cinquantamila generazioni umane - si badi bene, non nelle ultime cinquemila, e meno che mai nelle ultime cinque. Le forze che hanno plasmato le nostre emozioni, forze evolutive, lente e ponderate, hanno impiegato un milione di anni per compiere il loro lavoro; nonostante gli ultimi diecimila anni siano stati testimoni della rapida ascesa della civiltà e dell'esplosione della popolazione umana da cinque milioni a cinque miliardi di anime, essi hanno tuttavia lasciato pochissime tracce nella matrice biologica della vita emotiva umana. (Daniel Goleman)

_

Poiché abbiamo così tanti sistemi [cerebrali] specializzati e poiché a volte possono operare in modi difficili da assegnare a un dato sistema o gruppo di essi, può sembrare che il nostro cervello abbia un unico dispositivo informatico generale. Ma non lo fanno. Il primo passo è riconoscere che siamo un insieme di sistemi cerebrali adattivi e, inoltre, riconoscere la distinzione tra le capacità di una specie e il modo in cui le sperimenta. (Michael Gazzaniga)

Indice di questa pagina

- Come funziona il cervello umano? L'ipotesi del neuroscienziato Michael Gazzaniga: Il modulo "Interprete" crea le storie che danno un senso al nostro mondo

- In che modo ogni persona inquadra (incornicia) la propria realtà e sceglie i propri comportamenti? Framing e Reframing di Erving Goffman

- L'attività inferenziale umana inizia dalla generazione di nuove ipotesi: L'abduzione di Charles Sanders Peirce

- Come trasmettiamo agli altri le nostre idee? Il fisico teorico David Bohm, dopo aver chiarito (insieme ad altri) i principi (stravolgenti della realtà) della meccanica quantistica ha proposto un modo per discuterli e accettarli

- Cos'è la realtà, in quanti tipi di mondi mentali è possibile vivere? Le ipotesi dello psicologo Paolo Legrenzi sul mondo (antico e mode)rno

1

Come funziona il cervello umano? L'ipotesi di Michael Gazzaniga: L'Interprete nell'emisfero sinistro

(per approfondire andare alla pagina Narrazioni e Neuroscienze)

Il neuroscienziato Michael Gazzaniga ha proposto l'esistenza nel nostro cervello di un modulo "Interprete"

Cos'è "L'interprete" secondo Michael Gazzaniga

Il neuroscienziato Michael Gazzaniga sostiene che ciò che egli ha chiamato "L'interprete" (che comprende amigdala, gangli della base e altri organi posti nell'emisfero sinistro), crea in ogni persona la sensazione di avere un "sé unitario" e, soprattutto, determina il valore che ognuno attribuisce agli aggregati culturali che l'intero cervello forma. Sarebbe l'interprete a mettere in forma di storia, tutto ciò che ci accade, cioè a dare un senso al nostro mondo. La nostra consapevolezza si crea nell'emisfero sinistro per effetto degli organi che compongono l'Interprete, il quale è continuamente alla ricerca di elementi che "appaiono alla coscienza" nell'emisfero destro. Potremmo dire che "L'Interprete" è un'astrazione che crea tutte le astrazioni che ogni persona è in grado di creare dai propri pensieri.

C'è un uomo che guarda un'immagine, si vede una scena con neve e una zampa di pollo. Lo vedono tutti. E questo perché l'informazione arriva al tuo cervello destro, passa all'emisfero sinistro parlante e tu dici di cosa si tratta. E questo va direttamente al tuo cervello sinistro, l'artiglio del pollo, quindi dimmi direttamente da quell'esperienza nel tuo cervello sinistro di cosa si tratta.

Esperimenti con cervello resecato (split brain)

Michael Gazzaniga descrive, nel libro "L'interprete" (p.32), in che modo è arrivato a immaginare l'esistenza del modulo Interprete nel nostro sistema nervoso, durante i suoi esperimenti con pazienti ai quali era stato resecato il corpo calloso che unisce i due emisferi:

Mi sono posto l'obiettivo di dimostrare che il processo di selezione governa, non solamente i circuiti di basso livello, quali le relazioni sinaptiche, ma anche i circuiti complessi, responsabili delle funzioni maggiori, quali il linguaggio e la risoluzione dei problemi. E tanto i primi quanto i secondi sono il risultato di milioni di anni di evoluzione. Partendo dai summenzionati studi, sono giunto a determinare la funzione di "interprete" del cervello sinistro: è un concetto che ho sviluppato ed elaborato nel tentativo di descrivere in che modo l'emisfero sinistro reagisce al comportamento prodotto o proveniente dall'emisfero destro. Ad esempio, se nell'ambito sperimentale dello "split brain" viene mostrata alla metà destra del cervello l'immagine di qualcuno che sta facendo una passeggiata, e si chiede al paziente di mimare l'attività indicata dall'immagine, questi si alzerà in piedi e comincerà a camminare. Ma se allo stesso paziente venisse chiesto cosa sta facendo e perchè si è alzato, sarebbe il suo emisfero sinistro a fornirci la risposta, attraverso una qualche razionalizzazione o spiegazione improvvisata, del tipo: "volevo solo bere qualcosa". Nella routine, la metà sinistra del cervello osserva quanto il suo "padrone" sta facendo e ne fornisce una qualche spiegazione sensata. Tali spiegazioni, insisto nel dirlo, non sono generate ex-novo, bensì sono prodotte da una serie di reti neurali preesistenti e pronte all'uso. Si è riusciti a chiarire cosa sia realmente l'interpretazione proprio grazie ai test sui pazienti "split brain": venivano loro mostrate contemporaneamente due immagini di un pollo, una per ciascun emisfero. Dopodichè i soggetti osservavano una serie di figure aggiuntive (diverse per ogni emisfero) e sceglievano quelle che sembravano loro attinenti all'originale. Dalla selezione delle immagini, si poteva notare - ad esempio - che il soggetto sceglieva con la mano sinistra - controllata dall'emisfero destro - una pala; mentre con la mano destra - controllata dall'emisfero sinistro - indicava una zampa di pollo. Ebbene, se è ovvia l'associazione pollo-zampa di pollo, meno scontata era quella con la pala. Si mostrava dunque l'oggetto all'emisfero sinistro, che riconosceva come la scelta operata dal destro, in base alla sua conoscenza verbale e inaccessibile, fosse in contraddizione e la "correggeva", elaborandone una spiegazione: la pala serviva per pulire la gabbia dei polli. Ecco, dunque, come l'emisfero sinistro faccia da "interprete" del reale.

Cliccare per approfondire

Michael Gazzaniga scrive: "Il meccanismo dell'interpretazione sembra profondamente legato alla capacità di creare inferenze e di comprendere, al di là del momento contingente, cosa stia succedendo o perchè sia successo. L'emisfero destro, che non lavora da "interprete", semplicemente non può influenzare il comportamento del suo possessore o quello di eventuali terzi, perché non sa dare una chiave di lettura alle azioni"

L'Interprete crea le storie della nostra vita

Secondo Michael Gazzaniga l'Interprete è continuamente alla ricerca di elementi che "appaiono alla coscienza" nell'emisfero destro.

Le persone reagiscono in modo diverso agli stimoli ambientali, e secondo gli psicologi Lauren Alloy, Lyn Abramson e Gerald Metalsky le persone depresse sono meno soggette a illusioni cognitive perchè esse non pensano di controllare il mondo con le loro azioni, mentre le persone "sane" hanno una supersicurezza delle loro credenze che le spinge all'azione.

Una delle scoperte più affascinanti delle neuroscienze è che il cervello è un insieme di moduli distinti (neuroni raggruppati e altamente connessi) che svolgono funzioni specifiche piuttosto che un sistema unificato. La storia della mente multimodulare e del modulo "Interprete" ci mostra che il cervello non ha una "stazione di comando centrale" razionale: la nostra mente è alla mercé di ciò con cui viene nutrita. L'interprete tesse costantemente una storia di ciò che sta accadendo intorno a noi, applicando spiegazioni causali ai dati che vengono forniti; facendo il miglior lavoro possibile con quello che ha. Questo è generalmente utile: alcune migliaia di eventi, nella nostra vita, che hanno generato dati, hanno affinato i nostri moduli per farci comprendere il mondo abbastanza bene da permetterci di sopravvivere e prosperare. Il compito del cervello è trasmettere i nostri geni. Ma ciò non significa che il cervello nel mondo moderno prenda sempre decisioni ottimali. Dobbiamo renderci conto che il nostro cervello può essere ingannato, manipolato e non sempre ce ne rendiamo conto immediatamente. Il nostro interprete intreccerà una storia plausibile di ciò che è successo: questo è il suo lavoro.

Percezione divisa ma coscienza indivisa

Uno studio empirico del neuroscienziato cognitivo Yair Pinto et Al, (vedi bibliografia 2017) ha dimostrato che, quando viene resecato il corpo calloso a un soggetto non si hanno due cervelli con due separate coscienze, ma si ha un singolo agente con percezione divisa ma coscienza indivisa. Pinto scrive:

In un'ampia varietà di compiti, i pazienti con cervello diviso con una transezione completa e radiologicamente confermata del corpo calloso hanno mostrato piena consapevolezza della presenza e riconoscimento ben al di sopra del livello casuale della posizione, dell'orientamento e dell'identità degli stimoli in tutto il campo visivo, indipendentemente di tipo di risposta (mano sinistra, mano destra, o verbalmente).

Questa recente verifica empirica non nega la prospettiva presentata da Michael Gazzaniga, che ogni soggetto (anche con il corpo calloso resecato) è consapevole di tutti gli stimoli che si presentano alla coscienza, ma gli stimoli che arrivano solo all'emisfero destro non possono influenzare il suo ragionamento, cioè non possono "interpretare" la situazione.

2

Come ogni persona incornicia la sua realtà? Come si organizza l'esperienza: Framing e Re-framing secondo Erving Goffman

(per approfondire andare alla pagina Framing)

Cos'è la realtà e come individuare ciò che è già nelle cose

Ogni essere umano, mentre va in giro per il mondo, ad esempio quando attraversa un ambiente a lui sconosciuto, ha la tendenza a immaginare che le esperienze già vissute e le abitudini acquisite possano permettergli di comportarsi favorevolmente nel nuovo ambiente. Nella maggior parte dei casi è così, ma talvolta vi sono situazioni che derogano dalle abitudini già esperite quali quelle realtà come le guerre, le migrazioni, i disatri naturali, gli attentati, gli incidenti, o altre condizioni improbabili. In questi casi ci si sente come nella situazione, nell'immediato dopoguerra italiano, vissuta dalla sigarettaia Teresa e descritta dallo scrittore Carlo Levi nel romanzo "L'Orologio" (p. 30):

Come si sentiva vivere! Miseria, abbandono, malattia, Military Police, inverno, quanti nemici da combattere. Dove erano i tempi del passato, della noiosa vita di ogni giorno, con un marito, una casa, e nulla che toccasse il cuore? Ora bisognava condurre la propria guerra, soli, in un mondo ostile, pieno di imboscate e di terrori. Tutte le leggi erano cadute, tutti i legami e i ritegni, e la coperta di piombo delle mortali abitudini quotidiane. Per la prima volta la signora Teresa si sentiva un essere vivente, vivente e miserabile, lanciato nel gran mondo, in quel turbine di forze oscure e meravigliose che avvolgono le cose e le muovono e le trascinano.

A volte la realtà ci trascina in situazioni per noi nuove nelle quali per prendere una decisione non possiamo avvalerci delle esperienze passate e non resta che affidarsi al caso e alla fortuna. In questi casi ci si avvicina alla condizione che chiarisce la condizione umana:

Per la prima volta la signora Teresa si sentiva un essere vivente, vivente e miserabile, lanciato nel gran mondo, in quel turbine di forze oscure e meravigliose che avvolgono le cose e le muovono e le trascinano.

Perchè il "framing" ci guida nella interpretazione della realtà e perchè ogni nuovo apprendimento è sempre un "re-framing"?

Il "framing" è quel processo mentale evolutivo che ha permesso all'essere umano di "interpretare" il suo mondo, cioè di definire i problemi, ipotizzare le cause, suggerire rimedi, il framing costituisce cioè il distacco dagli istinti e l'inizio della capacità di pensiero. Inoltre, dopo diversi millenni nel percorso evolutivo, il framing ha permesso la gestione della comunicazione con gli altri esseri. Un punto essenziale del processo comunicativo è probabilmente avvenuto quando l'essere umano ha iniziato a "metacomunicare", cioè ad attribuire un'intenzione alla comunicazione. L'esempio più chiaro è quello notato allo zoo da Gregory Bateson guardando degli scimpanzè che "giocavano" simulando una guerra tra di loro.

Il metamessaggio era "gioco", mentre il messaggio era "guerra". Bateson scrive: "il gioco, può presentarsi solo se gli organismi partecipanti sono capaci in qualche misura di metacomunicare, cioè di scambiarsi segnali che portino il messaggio: "Questo è un gioco". Il metamessaggio metteva ogni scimmia in grado di decifrare l'intenzione "non ostile" dei comportamenti delle altre scimmie".

_

I frame hanno una natura euristica, sono cioè scorciatoie mentali che consentono di interpretare rapidamente nuove informazioni e situazioni, e per questo motivo essi appartengono al pensiero intuitivo (Sistema 1) e non fruiscono di elaborazione razionale (Sistema 2). Il concetto di "frame" venne introdotto dall'antropologo e filosofo Gregory Bateson nel 1972. Bateson dimostrò che nessuna comunicazione, sia verbale che non verbale, potrebbe essere compresa senza un messaggio metacomunicativo che spieghi quale frame interpretativo applicare alla comunicazione.

_

Ogni persona è indirizzata dalle credenze che ha acquisito durante la propria formazione (familiare, scolastica, ecc). Le credenze possono cambiare se le persone si sono mentalmente "differenziate" dal proprio ambiente (familiare e sociale). La differenziazione è un processo mentale piuttosto recente nella storia umana. Nella preistoria e nella storia recente, nella mente umana vi era solo "indifferenziazione" e gli esseri umani si sentivano un tutt'uno con gli altri e con l'ambiente. Ciò ha probabilmente condotto all'esigenza di creare divinità che li aiutassero a controllare l'ambiente.

_

Nella nostra mente ogni frame dovrebbe essere considerato solo un suggerimento che può essere modificato, perchè ci possono essere molte alternative per ogni frame, ma spesso non sappiamo rinunciare a una cornice comoda e immediata della situazione nella quale ci troviamo. Cosa può aiutare il reframing?

_

Il reframing è il compito difficile e impegnativo di ogni apprendimento. Nella società i frame vengono inizialmente trasmessi dalla famiglia d'origine per essere poi validati o modificati dalla scuola e dal vasto ambiente sociale. Nella scuola il compito di proporre il reframing spetta agli insegnanti che dovrebbero capire quali sono le credenze errate (o ingenue) nella mente dei loro allievi e sostituirle, nel tempo con credenze migliori.

_

Questo criterio si può applicare anche ai fatti storici, per cui, ad esempio, la strategia di Hitler nello scoppio della seconda guerra mondiale il messaggio era "guerra", e il metamessaggio era "superiorità razziale". Arrivando ai tempi nostri, nella guerra Russia-Ucraina, il messaggio della Russia di Putin è "guerra", mentre il metamessaggio sembra essere "sopravvivenza culturale e difesa dei valori tradizionali".

Qualsiasi credenza in quanto spiegazione, anche la più irrazionale e assurda, tende a rendere meno minacciosa l'imprevedibilità dell'universo. Il nostro cervello sembra spontaneamente convinto che una "qualsiasi spiegazione è meglio di nessuna spiegazione"

Le persone mentalmente sane (non depresse) hanno una supersicurezza delle loro credenze che le spinge all'azione

3

Come ogni persona decide cosa pensare e fare (ieri e oggi)

"prendere decisioni" è stata la prima inderogabile necessità umana, risolta con la creazione di un cervello inconscio che ha creato le euristiche

(per approfondire andare alla pagina Euristiche e Bias)

Non è possibile per un essere umano sopravvivere in un ambiente senza avere modi per semplificare complessi problemi decisionali

Ogni essere umano sa che, anche oggi in un mondo relativamente sicuro come il nostro, non riuscirebbe a sopravvivere in molte situazioni quotidiane (ad esempio alla guida di un'automobile, o durante l'incendio della propria abitazione, o durante una rapina a mano armata, ecc.) se non prendesse rapidamente delle decisioni intuitive (cioè euristiche). Tuttavia, in situazioni normali, quando l'euristica non funziona correttamente o porta a errori sistematici, c'è un altro nome per l'euristica: pregiudizio o bias.

Uno dei bias nel quale ogni persona incappa più frequentemente è il bias di conferma, cioè quella sfortunata conseguenza del modo in cui il nostro cervello elabora le informazioni: è il risultato dell'euristica usata dal nostro cervello umano di portarci a non cercare fatti oggettivi e a produrre invece un'immagine distorta del mondo reale. Nel senso psicologico originario, un'euristica è un comportamento mentale automatico. Ma in un uso più ampio, il termine euristica è arrivato a significare qualsiasi regola pratica per il processo decisionale. Possiamo però distinguere tra processo decisionale euristico e processo decisionale algoritmico. Innanzitutto un algoritmo è un processo più rigidamente definito che garantisce di produrre un determinato risultato. La scelta tra l'utilizzo di un'euristica e l'utilizzo di un processo decisionale più esteso, come un algoritmo, implica un compromesso tra velocità e certezza. Vogliamo decidere in fretta o vogliamo la certezza di una decisione corretta? Infatti non sempre abbiamo il tempo per utilizzare un processo decisionale più esteso ma più lungo per prendere una decisione migliore...

Cosa sono i bias cognitivi? Sono il risultato delle euristiche usate dal nostro cervello che, talvolta ci portano a non cercare fatti oggettivi e producono invece un'immagine distorta del mondo reale.

Decisioni razionali o intuitive? L'essere umano vuole soprattutto...saltare rapidamente alle conclusioni

Come emerge dalla nostra consapevolezza, e oggi anche da verifiche scientifiche, l'essere umano vuole evitare gli sforzi mentali e i carichi cognitivi e, quando è costretto a prendere una decisione in condizioni di grande incertezza, si rifugia nell'intuizione. Come scrive lo psichiatra Mauro Maldonato nel libro "Come decidiamo" (pp. 35-36):

Aver conosciuto i limiti della nostra razionalità non spiega perchè sbagliamo. Come l'analisi di un misterioso reperto permette all'archeologo di conoscere civiltà antiche, così l'analisi di quegli antichissimi congegni (euristiche, intuizioni) che ci hanno accompagnato lungo l'evoluzione ci restituisce indizi importanti sulla natura dei processi cognitivi umani. Negli anni Settanta Daniel Kahneman e Amos Tversky misero a punto un programma di ricerca, chiamato "heuristics and biases approach", per verificare se individui alle prese con problemi decisionali, opportunamente congegnati, ragionassero e decidessero secondo criteri razionali. Tale programma ha permesso di venire a capo dei limiti di elaborazione dell'informazione che spingono un individuo ad adottare soluzioni ai problemi, per così dire, a forte indice adattativo. I due studiosi riconobbero nelle "euristiche" alcuni tra gli strumenti più efficaci per ridurre il carico cognitivo e consentire risposte rapide e generalmente efficaci ai problemi decisionali (Hamilton e Gifford, 1976; Nisbett e Ross, 1980). Ma cos'è, precisamente un'euristica? E' una strategia di ragionamento che consente di scegliere rapidamente (compatibilmente con la complessità della situazione e i limiti della memoria) aggirando le procedure logiche, deduttive o probabilistiche. In situazioni incerte, è spesso l'unico strumento a nostra disposizione. Diversamente dal calcolo formale, l'euristica è una soluzione immediata. Si confronta solo con alcuni dei fattori che influiscono, separatamente o in modo combinato, sul comportamento decisionale: le caratteristiche dell'oggetto, il modo in cui è formulato il problema, la chiarezza della situazione e così via. Bisogna ammetterlo: queste scoperte hanno reso più bruciante il disincanto sulla nostra razionalità. Non bastavano le scoperte freudiane. Ora sappiamo che anche i nostri brillanti ragionamenti sono condizionati da emozioni e da misteriosi congegni che saltano subito alle conclusioni.

La scelta tra l'utilizzo di un'euristica e l'utilizzo di un processo decisionale più esteso, come un algoritmo, implica un compromesso tra velocità e certezza. Vogliamo decidere in fretta o vogliamo la certezza di una decisione corretta?

Perchè sono nate le euristiche nel cervello umano dei primi ominidi

Il sociologo Donald Campbell, sostiene che: l'epistemologia evolutiva è un processo di conoscenza che consiste di "processi di scelta rapida" (le euristiche) perché ci evitano (individualmente) di dover capire da zero quali processi sono utili e quali sono pericolosi. In base a questa argomentazione, secondo cui l'inconscio si è evoluto come "sistema di guida comportamentale" e come fonte di impulsi adattativi e di azione appropriati, queste preferenze attivate inconsciamente dovrebbero essere direttamente collegate ai meccanismi comportamentali.

Adattarsi alla realtà significa imparare a vivere, questa è l'esperienza che ogni bambino fa, se è fortunato guidato dai suoi genitori e dal suo ambiente sociale. Se è sfortunato, in un ambiente negativo o in balia di se stesso, potrebbe piangerne la conseguenze da adulto ricorrendo agli psicoterapeuti. Il tasso di psicopatia (con vari tipi di disturbi) nella popolazione mondiale, e stato stimato nel 4,5% (vedi pagina: Psicopatologia e Sociopatia). La letteratura offre molte ottime descrizioni sia di cosa significhi "sentirsi vivere", sia di cosa significhi "sentirsi morire".

La capacità umana di generare nuove ipotesi

La capacità umana di generare nuove ipotesi è una caratteristica fondamentale di "problem solving". Questa capacità è vitale per dare un senso al mondo, tanto più esso è complesso e "non familiare". Questa capacità è contraddistinta da inferenze che conducono alla "miglior spiegazione possibile". La capacità di formulare una spiegazione da una data osservazione è oggi chiamata "inferenza abduttiva" (Peirce, 1974). Questa inferenza è incerta e fallibile, in contrasto con la deduzione in cui le verità sono derivate dall'osservazione usando le regole deduttive.

L'abduzione è considerata da Charles Sanders Peirce il punto centrale della cognizione umana

Gli scienziati cognitivi e psicologi Mark Blokpoel et Al. hanno proposto (vedi bibliografia 2018) le sette caratteristiche da cui è guidata ogni abduzione in un contesto moderno:

- Isotropia: ogni conoscenza che una persona possiede può essere potenzialmente rilevante per fare un'abduzione. (Fodor 1983)

- Indeterminatezza (apertura): l'insieme delle ipotesi candidate può contenere ogni ipotesi che una persona può in linea di principio generare (Goodman, 1983).

Se tralasciamo la trattabilità computazionale e il realismo psicologico che si applicano al campo di studi degli autori (informatica e intelligenza artificiale) possiamo ipotizzare quali degli altri cinque requisiti possono essere apparsi nella mente umana agli albori del ragionamento: probabilmente 1, 2, 3 e 5.

È stato ipotizzato che il ragionamento analogico sia al centro della capacità umana di comprendere il mondo che ci circonda, a volte con una forte enfasi sulla cognizione incorporata (Lakoff & Johnson, 1999, 2003). Nelle loro conclusioni gli autori scrivono:

La capacità umana di generare ipotesi è un fenomeno difficile da caratterizzare, principalmente perché tale caratterizzazione dovrà essere isotropa, aperta, nuova, fondata, sensibile, psicologicamente realistica e computazionalmente trattabile.

Il senso della possibilità

L'essere umano, nel corso della sua evoluzione, ha imparato presto a fare delle ipotesi e, anche oggi, se ci soffermiamo a pensare al nostro comportamento quotidiano, ci renderemo conto che la nostra attività mentale è quasi completamente occupata nel processo di fare nuove ipotesi sulle situazioni che viviamo. La nostra mente, lentamente, è diventata "inferenziale", e secondo il filosofo Charles Sanders Peirce, questa è la caratteristica che maggiormente ci distingue dalle altre specie.

L’abduzione è un movimento oscillante della mente, che sposta la propria visione fra passato, presente e futuro, fra ciò che è e ciò che potrebbe essere. Quando guarda verso il passato, la mente cerca le cause o le origini (gli antecedenti) che hanno portato a un determinato stato di cose, il quale si presenta come fatto singolare e sorprendente (il conseguente). Quando guarda verso il futuro, invece, la mente cerca il superamento di uno stato problematico

Scrive il semiologo Salvatore Zingale: "Vi sono due mondi fra loro differenti, secondo Dewey: il mondo prima di un’inferenza abduttiva, cioè il mondo noto, e il mondo che viene dopo l’abduzione. Nel mondo dopo l’abduzione si ha una “nuova chiarezza” e una “nuova sistemazione”. Il salto abduttivo è il passaggio da un mondo all’altro, il che richiede che si possa far leva su una conoscenza consolidata per potersi proiettare verso una nuova e ipotetica conoscenza"

4

Tutte le attività esposte finora l'essere umano non le ha fatte da solo ma immerso nella cultura della società in cui è nato (famiglia, scuola, lavoro, ecc.)

(per approfondire andare alla pagina "Sul Dialogo")

Da cosa derivano le nostre idee?

Ognuno di noi possiede differenti assunti ed opinioni, essi derivano da un'attività di pensiero passata, dalle nostre esperienze, con le quali ci identifichiamo e, quindi, la difenderemo. Quando le nostre opinioni vengono attaccate dall'esterno, è come se fossimo attaccati personalmente. Nel suo libro "Sul dialogo" il grande fisico teorico David Bohm ha riportato le sue idee sulla "frammentazione" che ha origine nel pensiero umano, è il pensiero che fa distinzioni...Egli scrive nel suo libro "Sul dialogo" (p.69): "Ciascuna distinzione che produciamo è il risultato del modo in cui pensiamo. Noi selezioniamo alcune cose e le separiamo dalle altre - per convenienza, inizialmente. In seguito, conferiamo a questa separazione una grande importanza. Fondiamo nazioni separate, il che è interamente un risultato del nostro pensare. [...] Distinguiamo anche le religioni con il pensiero [...] E nella famiglia le distinzioni sono nel pensiero: l'intera modalità di organizzazione della famiglia è dovuta al modo in cui pensiamo. La frammentazione è una delle difficoltà del pensiero, ma vi è una radice più profonda, che consiste nel fatto che il pensiero è molto attivo, ma il processo di pensiero pensa di non star facendo nulla - di starci semplicemente dicendo come stanno le cose. Praticamente tutto ciò che ci circonda è stato determinato dal pensiero - ogni edificio, fabbrica, fattoria, strada, scuola, nazione, scienza, tecnologia, religione - qualunque cosa ci venga in mente di menzionare. L'intera questione ecologica è dovuta al pensiero, in quanto abbiamo pensato che il mondo sia qui per essere sfruttato da noi, che sia infinito e dunque, qualsiasi cosa abbiamo fatto in passato, l'inquinamento si dissolverà nel nulla." Bohm, riguardo al processo mentale che ha creato le nostre convinzioni scrive (p.67): "Si tratta di assunti "fondamentali", non di assunti meramente superficiali - quali assunti a proposito del significato della vita, del proprio interesse personale, dell'interesse del proprio paese, o dei propri interessi religiosi; insomma, a proposito di ciò che veramente si ritiene importante. E gli assunti vanno difesi quando sono attaccati." David Bohm, era convinto che in un dialogo nessuno tenta di vincere. Ciascuno vince se tutti vincono. C'è una sorta di spirito diverso. Nel suo libro Bohm scrive (p.78): "Quando un gruppo di dialogo è nuovo, generalmente le persone girano intorno al punto per un po'. Oggigiorno, in tutte le relazioni umane, le persone generalmente conoscono il modo di non affrontare nulla direttamente. Girano intorno alle cose, evitando le difficoltà".

5

Cos'è la realtà? Le ipotesi dello psicologo Paolo Legrenzi sul mondo (moderno e )antico)

(per approfondire andare alla pagina Credenze)

Secondo lo psicologo Paolo Legrenzi, gli esseri umani possono vivere in almeno tre mondi mentali, in funzione dell'incertezza che riescono a sopportare. Coloro che non sopportano nessuna incertezza si rifugiano nel mondo della fede, coloro che desiderano l'incertezza si rifugiano nel mondo del mistero (magia, superstizione, ecc.) e, infine, coloro che ambiscono alla verità e vogliono ridurre l'incertezza scelgono di vivere nel mondo della probabilità.

Mondi mentali nei quali ognuno può scegliere di vivere

La capacità umana primigenia

Ma prima che i processi descritti in questa pagina, abbiano modo di essere applicati, c'è una capacità umana indispensabile, che viene magistralmente descritta dal filosofo Carlo Sini nel video che segue. In questo video viene descritta (anche) la capacità di ascoltare che viene messa in atto (durante la gestazione) da ogni neonato che, nel mondo intrauterino, si prepara alla relazione col mondo attraverso il battito del cuore materno, il ritmo (del cuore materno e delle fasi sonno veglia), descritti mediante l'esperienza dello psicologo Daniel Stern nel libro "Il mondo interpersonale del bambino". Tutto ciò prepara il nuovo essere all'interrelazione con gli altri che Sini spiega con l'iniziale necessità della musica (gli inni) documentata dai documenti vedici (Rig Veda, Upanishad), che descrivono i "modelli" di tutti i sacrifici (cantando gli inni i sacerdoti vedici portano la luce ai fedeli con la vibrazione del loro canto), studiati dal musicologo Marius Schneider nel libro "Il significato della musica".

La musica religiosa (inni) all'origine di ogni cultura umana

I wonder who is behind all the mistakes I make.

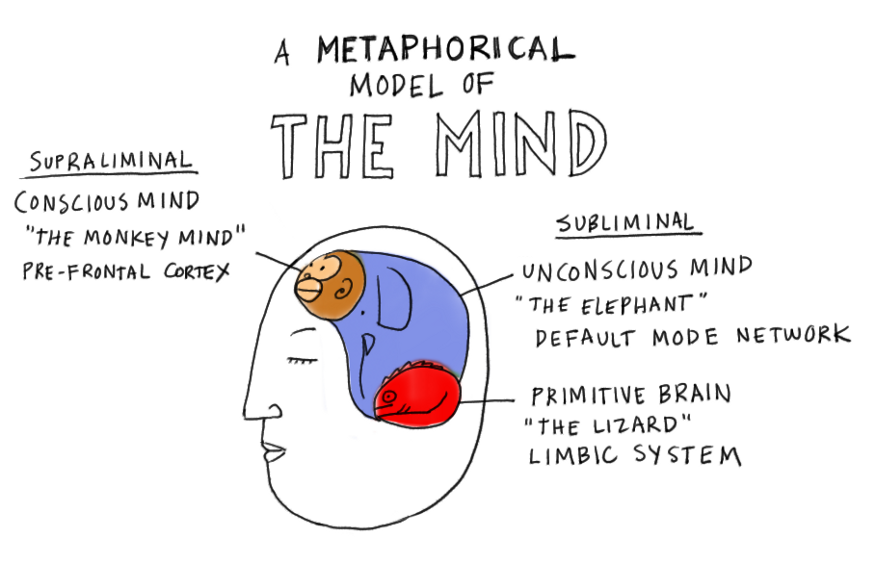

Metafora della mente del filosofo Dave Gray: una scimmia, un elefante e una lucertola nel cervello

Dave Gray ha ipotizzato un modello metaforico della mente come se fosse guidata da un team disfunzionale e goffo composto da una scimmia (la coscienza), un elefante (l'inconscio) e una lucertola (il sistema emotivo).

La scimmia pensa di essere al comando, ma in realtà l'elefante praticamente va dove vuole. (Cliccare per approfondire)

La scimmia pensa di essere al comando, ma in realtà l'elefante praticamente va dove vuole. (Cliccare per approfondire)

Conclusioni (provvisorie): Il pensiero inconscio si è costruito subito, nella mente umana, per supportare la sopravvivenza (probabilmente attraverso la costruzione delle euristiche che governano anche oggi ogni nostra decisione)

La consapevolezza umana delle fantastiche proprietà del cervello è cresciuta lentamente, di pari passo con l'evoluzione culturale, fino all'accelerazione degli ultimi due secoli. Dopo l'Illuminismo, nel quale si pensava che l'intelletto umano fosse esclusivamente razionale, e che il filosofo John Locke espresse nel 1690 con il "Saggio sull'intelletto umano" con il quale diede avvio alla Psicologia, arrivò il filosofo Gottfried Wilhelm von Leibniz, precursore del calcolo matematico e dell'informatica, che espresse critiche al saggio di Locke asserendo che vi fossero delle cause inconsce (le piccole percezioni) nel funzionamento mentale umano. Ma i tempi non erano maturi, dato che si era ancora nel periodo illuminista. Stavano maturando nella società quelle inquietudini che diedero luogo al Romanticismo. Lo psicologo Frank Tallis, descrivendo il superamento delle idee illuministiche riguardo alla mente scrive nel libro "Breve storia dell'inconscio": "La precisione degli orologi da tavolo, che aveva offerto all'età della ragione una metafora così potente aveva perduto il suo smalto. La mente non era un orologio ben regolato. Non poteva essere smontata e riassemblata con l'introspezione. La mente era vasta, profonda, forse infinita e le sue profondità potevano essere visitate nel sonno e sperimentate nei sogni. L'inconscio era arrivato. [...] All'inizio del 1880 la psicoterapia non esisteva (e l'ipnosi si era dimostrato un trattamento poco affidabile). Verso la fine degli anni ottanta dell'Ottocento, però, tutto sarebbe cambiato. L'inconscio stava per conquistare un ruolo centrale nelle spiegazioni fin de siecle della malattia mentale. Inoltre, la psicoterapia sarà l'istituzione e il mezzo attraverso cui l'inconscio diventerà il più famoso tra i concetti psicologici." Che la vita mentale dell'essere umano si svolgesse prevalentemente al di fuori della coscienza era già stato intuito prima della nascita della psicoanalisi, ma Sigmund Freud con la pubblicazione nel 1899 della "Interpretazione dei sogni" lo rese noto al grande pubblico. Freud, che era un neurologo, nacque in un periodo storico privo di strumenti che gli consentissero di sperimentare e dimostrare scientificamente le sue ipotesi sulle patologie mentali, e questa limitazione lo costrinse a uno sforzo culturale enorme che ha arricchito la cultura occidentale (come documentato, ad esempio, nei libri: Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio, Totem e Tabù, Il disagio della civiltà, L'avvenire di una illusione). Di alcune proprietà umane, presenti nella normalità, Freud si disinteressò deliberatamente, probabilmente perchè egli era interessato a ciò che patologizzava l'essere umano. Non dimostrò interesse, ad esempio, per l'inconscio cognitivo che sostiene molte delle attività quotidiane umane. Oggi lo psicologo Arthur Reber, sulla prevalenza dell'inconscio nel funzionamento umano, scrive: "Negli ultimi decenni è diventato sempre più chiaro che una notevole quantità di lavoro cognitivo va avanti indipendentemente dalla coscienza". Oggi la neuroscienziata Heather A. Berlin scrive: "L'inconscio è virtualmente illimitato e riesce a gestire una quantità di stimoli immensa senza risentirne. Ciò che percepiamo coscientemente dipende dalle esperienze che abbiamo fatto, quindi dalla cultura che abbiamo e dagli ambienti in cui siamo stati immersi. Da un esperimento subliminale scaturisce che la corteccia prefrontale è l'ultima a sapere le cose, perchè prima che la decisione dei livelli più incosci arrivi a lei ce ne passa. Le aree sottocorticali più vecchie evolutivamente vengono interessate prima delle altre perchè ti stanno convincendo ad avere una ricompensa; il tuo cervello da rettile ti sta guidando a cercare una ricompensa o ad evitare il dolore, ecc. mentre la corteccia prefrontale pensa alle conseguenze a lungo termine delle tue scelte. La corteccia prefrontale è il tuo superego. Quando c'è uno squilibrio troppo elevato tra i due sistemi (che combattono tra loro) ci possono essere disturbi mentali. Freud aveva ragione quando parlava dei meccanismi di difesa quali la repressione o la dissociazione." Riguardo ai progressi della Psiche, lo psicoanalista Luigi Zoja scrive nel suo libro "Psiche": "Il progresso, la democrazia, lo Stato di diritto, la giustizia sociale, lo sviluppo economico, i diritti umani: tutto ciò richiede una fuoriuscita dal vissuto magico e dalla situazione in cui la psiche è eccessivamente diluita nel mondo circostante. E' la condizione necessaria per separare il soggetto dall'oggetto osservato e raggiungere delle conquiste". Ma queste sono conquiste della coscienza...

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

- Daniele Guastini (2004), FILOSOFIA ED ETICA NELLA POETICA DI ARISTOTELE

- Rudolf Groner, Marina Groner, Walter Bischof (1983), Methods of heuristics (PDF)

- Romolo Capuano (2012), Serendipità - CICAP

- Michael Gazzaniga (2011), NEUROSCIENCE AND JUSTICE EDGE MASTER CLASS 2011 - Edge

- Yair Pinto et Al. (2017), Split brain: divided perception but undivided consciousness [73 citazioni]

- Mark Blokpoel, Todd Wareham, Pim Haselager, Ivan Toni, Iris van Rooij (2018), Deep Analogical Inference as the Origin of Hypotheses (PDF)

- Harald Burghagen, Jörg-Peter Ewert (2016), Stimulus Perception - ResearchGate

- Edward de Haan et Al. (2020), Split-Brain: What We Know Now and Why This is Important for Understanding Consciousness

- Michael Gazzaniga (1999), The Interpreter Within: The Glue of Conscious Experience - Dana Foundation

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Guarda le pagine correlate

Libri consigliati

a chi è interessato allo sviluppo della mente umana

a chi è interessato allo sviluppo della mente umana

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 4 giugno 2024