Interpretazione, ermeneutica ed argomentazione: come si interpreta con il circolo ermeneutico, con i propri pregiudizi e aspettative

TEORIE > CONCETTI > QUANTISTICA2

Scopo di questa pagina

Vivere significa interpretare e ogni persona lo fa continuamente: egli interpreta eventi, contesti, persone, testi attingendo alle proprie credenze maturate fino a quel momento. La neuroscienziata Anne-Laure Le Cunff scrive: "Perché un testo possa essere interpretato, sono necessari un testo e un interprete. Ciò può sembrare ovvio, ma troppo spesso dimentichiamo che la nostra interpretazione di un testo è modellata dalle nostre convinzioni, conoscenze e aspettative preesistenti. L’ermeneutica è quella branca della ricerca che si occupa dell’interpretazione. Quando interpretiamo un testo, non vi è un processo lineare: è un ciclo, che si chiama circolo ermeneutico. Comprendere il circolo ermeneutico è la chiave della lettura critica. Il circolo ermeneutico si riferisce all’idea che la nostra comprensione di un testo nel suo insieme si basa sulla nostra comprensione di ogni singola parte, così come sulla nostra comprensione di come ogni singola parte si riferisce all’intero testo." Il modo migliore per salvarsi dalle proprie (o altrui) argomentazioni errate sembra essere quello di sottoporle al giudizio degli altri, vale a dire impegnarsi nella creazione di una società critica. Tra i vari tipi di testo (narrativo, descrittivo, informativo, regolativo, argomentativo), questo sito si occupa prevalentemente dell'analisi e dell'interpretazione di testi argomentativi, vale a dire di testi che hanno lo scopo di persuadere il lettore influenzandone le opinioni e i comportamenti. L'argomentazione è un processo retorico mediante il quale si portano argomenti a sostegno di una tesi (costituita da una o più asserzioni). Le più recenti ricerche sulla Teoria dell'argomentazione sostengono che l'argomentazione è nata durante l'evoluzione per dare all'essere umano uno strumento non violento per prevalere (con un testo, un evento, una relazione, in generale con un'azione nel mondo), come ha scritto Karl Popper nel libro di Dario Antiseri "Epistemologia ed Ermeneutica" che estende il metodo scientifico alle scienze umane: "Che fisici, biologi, medici, o anche geologi usino il metodo o procedura in cui lo scienziato, partendo dai problemi, propone congetture da controllare e magari da falsificare, ecco, questa è un'idea oggi combattuta unicamente da sparuti gruppetti di retroguardia". Un problema importante per valutare la qualità di qualunque argomentazione è la distinzione tra fatti e opinioni. Il logico Chaïm Perelman, ritenuto uno dei massimi teorici dell'argomentazione, ha espresso così tale distinzione nel libro 'Trattato dell'argomentazione: "Dal punto di vista argomentativo siamo in presenza di un fatto soltanto se possiamo postulare per esso un accordo universale, non controverso. Però non esiste enunciato che possa godere, in forma definitiva, di tale condizione, poiché l'accordo può sempre essere rimesso in questione e una delle parti può sempre rifiutare la qualità di fatto a ciò che l'avversario afferma. [...] Non possediamo alcun criterio che ci permetta di affermare che qualche cosa è un fatto in tutte le circostanze e indipendentemente dall'atteggiamento degli uditori. Possiamo tuttavia riconoscere che esistono condizioni atte a favorire l'accordo e che permettono di difendere facilmente 'il fatto' contro la diffidenza o la cattiva volontà di un avversario: ciò accadrà particolarmente quando si disporrà di un accordo sulle condizioni di verifica." L'efficacia degli argomenti è indipendente dalla loro bontà, vale a dire dalla validità logica degli assunti o dalla veridicità degli stessi, ma dipende in massima parte dal lettore (o ascoltatore) cui l'argomentazione viene rivolta. Argomenti di qualità possono essere rifiutati (o non notati) da lettori con credenze, abitudini ed esperienze in conflitto con quelli proposti, ad esempio per effetto del pregiudizio di conferma (Confirmation bias) o di altri bias cognitivi. Quindi, prevedere l'efficacia di un argomento dipende da quanto una struttura argomentativa è in grado di innescare un processo di revisione delle credenze del lettore. Per approfondire l'argomentazione andare alle pagine: "Leggere criticamente" e "Buoni e cattivi argomenti".

It is a situation to be interpreted.

Punto chiave di questa pagina

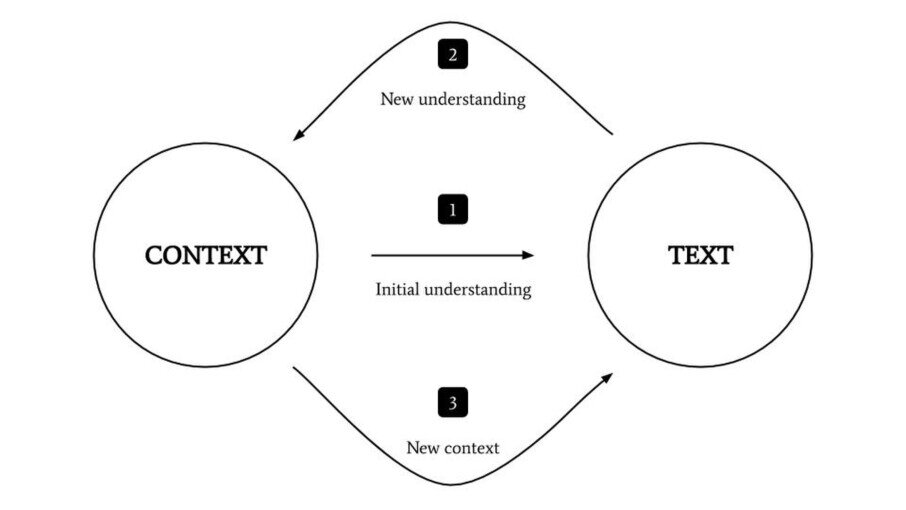

CIRCOLO ERMENEUTICO: La neuroscienziata Anne-Laure Le Cunff: "Per quanto obiettivo potresti cercare di essere, l'interpretazione di un testo non avviene nel vuoto. Il circolo ermeneutico coglie la complessa interazione tra un interprete e un testo. Quando leggiamo per la prima volta un testo, che si tratti di un libro, di un articolo di ricerca o di un post su un blog, formiamo una comprensione iniziale. Man mano che avanziamo nel testo, continuiamo a valutare questa comprensione iniziale in base alla nuova conoscenza apportata dal testo man mano che si svolge [vedi figura]. Questa nuova conoscenza costituirà la base di una nuova comprensione, che cambierà il nostro contesto personale in termini di credenze e aspettative. A sua volta, il nuovo contesto influenzerà il modo in cui interpretiamo il testo." Secondo lo psicologo Wilhelm Dilthey, significato e significatività sono sempre contestuali. Per praticare la lettura critica è fondamentale essere consapevoli del contesto in cui un testo viene letto.

- Considera il contesto. Prima di leggere un testo chiediti: quali sono le mie aspettative? Quali sono le mie convinzioni esistenti [credenze]? Cosa penso di sapere già su questo argomento? Idealmente, ricerca il contesto dell'autore: a quale movimento filosofico appartiene? Come si inserisce questo testo nel loro corpus di lavori? Infine, prendi in considerazione il contesto storico e culturale del testo, dell'autore e di te stesso. Naturalmente, non puoi seguire questo processo per ogni pezzo di testo che leggi, ma avere in mente queste domande ti aiuterà a interpretare il testo in modo critico.

- Leggi il testo più di una volta. Per consentire la chiusura del cerchio ermeneutico, rileggi il testo un paio di volte. Se si tratta di un libro, potresti voler rileggere solo le parti che sono più interessanti o rilevanti per te. Continua a considerare il contesto mentre rileggi il testo, soprattutto se la prima lettura te ne ha fatto una migliore comprensione. Forse il contesto che avevi inizialmente in mente è più complesso di quanto immaginavi; forse ti sei reso conto che il tuo contesto personale è più rilevante di quanto pensassi inizialmente. Queste sono tutte informazioni importanti da considerare quando si rilegge il testo.

- Aggiorna la tua interpretazione. Consenti alla tua comprensione iniziale di cambiare. Va bene se la tua prima interpretazione può essere migliorata; in realtà è un ottimo segno di lettura critica. Usa la tua migliore comprensione del contesto per aggiornare la tua interpretazione. Ancora una volta, l’interpretazione di un testo non è un processo lineare. Il circolo ermeneutico consiste nel perfezionare costantemente la nostra interpretazione.

Punti di riflessione

Parlare di limiti dell'interpretazione significa appellarsi a un modus, ovvero a una misura. (Umberto Eco p.77)

-

Ogni discorso deve essere composto come un essere vivente che abbia un suo corpo, sicché non risulti senza testa e senza piedi, ma abbia le parti di mezzo e quelle estreme scritte in maniera conveniente l'una rispetto all'altra e rispetto al tutto. (Platone p.XIII di Verità e metodo)

-

Senza la scrittura, le parole come tali non hanno una presenza visiva, esse sono soltanto suoni che si possono ‘richiamare’, ricordare. (Walter Ong)

-

E' l'assioma, la convinzione o il paradigma di partenza che condiziona la percezione, la valutazione e la conclusione che poi ne consegue, se cambia l'assioma di partenza si modifica tutto il processo percettivo e di conseguenza cambia l'interpretazione della realtà. Siamo esseri abitudinari, abbiamo bisogno di conferme, abbiamo bisogno di sapere che la nostra realtà è stabile ed è quella che abbiamo definito e tradotto in convinzioni, che sono strumenti concettuali di tipo interpretativo. (Doriano Dal Cengio pp.210-212 del libro "La natura della realtà)

-

Il concetto di circolo ermeneutico è stato concepito dal filosofo tedesco Martin Heidegger nel 1927 nel suo libro

Essere e tempo. L’idea del circolo ermeneutico è quella di immaginare un tutto in termini di come le parti interagiscono tra loro e di come interagiscono con il tutto. (Anne-Laure Le Cunff)

Dalla lettura critica all'interpretazione

Il filosofo Giovanni Reale, nell'introduzione al libro "Verità e Metodo" di Hans-Georg Gadamer scrive (p. XII):

L'immagine metaforica che rappresenta un punto centrale della metodologia gadameriana è quella del "circolo ermeneutico". Tale immagine si è diffusa a partire da Schleiermacher, ma si è imposta soprattutto con Gadamer stesso, che l'ha sviluppata prendendo le mosse da alcuni elementi proposti da Heidegger, e le ha dato una configurazione che si può considerare, sotto molti aspetti, come definitiva.

Cos'è il circolo ermeneutico e come si usa

La neuroscienziata Anne-Laure Le Cunff scrive (vedi bibliografia 2020):

Per quanto obiettivo potresti cercare di essere, l'interpretazione di un testo non avviene nel vuoto. Il circolo ermeneutico coglie la complessa interazione tra un interprete e un testo. Quando leggiamo per la prima volta un testo , che si tratti di un libro, di un articolo di ricerca o di un post su un blog, formiamo una comprensione iniziale. Man mano che avanziamo nel testo, continuiamo a valutare questa comprensione iniziale in base alla nuova conoscenza apportata dal testo man mano che si svolge [vedi figura]. Questa nuova conoscenza costituirà la base di una nuova comprensione, che cambierà il nostro contesto personale in termini di credenze e aspettative. A sua volta, il nuovo contesto influenzerà il modo in cui interpretiamo il testo.

Secondo lo psicologo Wilhelm Dilthey, significato e significatività sono sempre contestuali. Per praticare la lettura critica è fondamentale essere consapevoli del contesto in cui un testo viene letto.

- Considera il contesto. Prima di leggere un testo chiediti: quali sono le mie aspettative? Quali sono le mie convinzioni esistenti? Cosa penso di sapere già su questo argomento? Idealmente, ricerca il contesto dell'autore: a quale movimento filosofico appartiene? Come si inserisce questo testo nel loro corpus di lavori? Infine, prendi in considerazione il contesto storico e culturale del testo, dell'autore e di te stesso. Naturalmente, non puoi seguire questo processo per ogni pezzo di testo che leggi, ma avere in mente queste domande ti aiuterà a interpretare il testo in modo critico.

- Leggi il testo più di una volta. Per consentire la chiusura del cerchio ermeneutico, rileggi il testo un paio di volte. Se si tratta di un libro, potresti voler rileggere solo le parti che sono più interessanti o rilevanti per te. Continua a considerare il contesto mentre rileggi il testo, soprattutto se la prima lettura te ne ha fatto una migliore comprensione. Forse il contesto che avevi inizialmente in mente è più complesso di quanto immaginavi; forse ti sei reso conto che il tuo contesto personale è più rilevante di quanto pensassi inizialmente. Queste sono tutte informazioni importanti da considerare quando si rilegge il testo.

- Aggiorna la tua interpretazione . Consenti alla tua comprensione iniziale di cambiare. Va bene se la tua prima interpretazione può essere migliorata; in realtà è un ottimo segno di lettura critica. Usa la tua migliore comprensione del contesto per aggiornare la tua interpretazione. Ancora una volta, l’interpretazione di un testo non è un processo lineare. Il circolo ermeneutico consiste nel perfezionare costantemente la nostra interpretazione.

Per sfruttare al meglio il circolo ermeneutico ci vuole tempo. Non sarai in grado di farlo per ogni singolo pezzo di lettura in cui ti imbatti. Tuttavia, è un ottimo esercizio da praticare ogni volta che ti interessa particolarmente comprendere in modo critico qualcosa che leggi. Mentre lo fai, puoi anche prendere appunti per tenere traccia dell'evoluzione della tua interpretazione.

Come interpretare con il circolo ermeneutico

Quando leggiamo per la prima volta un testo, formiamo una comprensione iniziale. Man mano che avanziamo nel testo, continuiamo a valutare questa comprensione iniziale in base alla nuova conoscenza apportata dal testo man mano che si svolge. Questa nuova conoscenza costituirà la base di una nuova comprensione, che cambierà il nostro contesto personale in termini di credenze e aspettative. A sua volta, il nuovo contesto influenzerà il modo in cui interpretiamo il testo.

Ermeneutica, compito impossibile

Umberto Galimberti descrive le condizioni che tentano di sospendere i pregiudizi posseduti da ogni interpretatore

Cerchiamo di fare in modo che i testi che ascoltiamo e quelli che pronunciamo o scriviamo non siano solo "un sacco di parole"

Conclusioni (provvisorie): l'interpretazione è un processo continuo che si avvale del circolo ermeneutico

Vivere significa interpretare e ogni persona lo fa continuamente: egli interpreta eventi, contesti, persone, testi attingendo alle proprie credenze maturate fino a quel momento. La neuroscienziata Anne-Laure Le Cunff scrive: "Perché un testo possa essere interpretato, sono necessari un testo e un interprete. Ciò può sembrare ovvio, ma troppo spesso dimentichiamo che la nostra interpretazione di un testo è modellata dalle nostre convinzioni, conoscenze e aspettative preesistenti. L’ermeneutica è quella branca della ricerca che si occupa dell’interpretazione. Quando interpretiamo un testo, non vi è un processo lineare: è un ciclo, che si chiama circolo ermeneutico. Comprendere il circolo ermeneutico è la chiave della lettura critica. Il circolo ermeneutico si riferisce all’ idea che la nostra comprensione di un testo nel suo insieme si basa sulla nostra comprensione di ogni singola parte, così come sulla nostra comprensione di come ogni singola parte si riferisce all’intero testo." Il modo migliore per salvarsi dalle proprie (o altrui) argomentazioni errate sembra essere quello di sottoporle al giudizio degli altri, vale a dire impegnarsi nella creazione di una società critica. Tra i vari tipi di testo (narrativo, descrittivo, informativo, regolativo, argomentativo), questo sito si occupa prevalentemente dell'analisi di testi argomentativi, vale a dire di testi che hanno lo scopo di persuadere il lettore influenzandone le opinioni e i comportamenti. L'argomentazione è un processo retorico mediante il quale si portano argomenti a sostegno di una tesi (costituita da una o più asserzioni). Le più recenti ricerche sulla Teoria dell'argomentazione sostengono che l'argomentazione è nata durante l'evoluzione per dare all'essere umano uno strumento non violento per prevazione (di un testo, di un evento, di una relazione, in generale del mondo), come ha scritto Karl Popper nel libro di Dario Antiseri "Epistemologia ed Ermeneutica" che estende il metodo scientifico alle scienze umane: "Che fisici, biologi, medici, o anche geologi usino il metodo o procedura in cui lo scienziato, partendo dai problemi, propone congetture da controllare e magari da falsificare, ecco, questa è un'idea oggi combattuta unicamente da sparuti gruppetti di retroguardia". Un problema importante per valutare la qualità di qualunque argomentazione è la distinzione tra fatti e opinioni. Il logico Chaïm Perelman, ritenuto uno dei massimi teorici dell'argomentazione, ha espresso così tale distinzione nel libro 'Trattato dell'argomentazione': "Dal punto di vista argomentativo siamo in presenza di un fatto soltanto se possiamo postulare per esso un accordo universale, non controverso. Però non esiste enunciato che possa godere, in forma definitiva, di tale condizione, poichè l'accordo può sempre essere rimesso in questione e una delle parti può sempre rifiutare la qualità di fatto a ciò che l'avversario afferma. [...] Non possediamo alcun criterio che ci permetta di affermare che qualche cosa è un fatto in tutte le circostanze e indipendentemente dall'atteggiamento degli uditori. Possiamo tuttavia riconoscere che esistono condizioni atte a favorire l'accordo e che permettono di difendere facilmente 'il fatto' contro la diffidenza o la cattiva volontà di un avversario: ciò accadrà particolarmente quando si disporrà di un accordo sulle condizioni di verifica." L'efficacia degli argomenti è indipendente dalla loro bontà, vale a dire dalla validità logica degli assunti o dalla veridicità degli stessi, ma dipende in massima parte dal lettore (o ascoltatore) cui l'argomentazione viene rivolta. Argomenti di qualità possono essere rifiutati (o non notati) da lettori con credenze, abitudini ed esperienze in conflitto con quelli proposti, ad esempio per effetto del pregiudizio di conferma (Confirmation bias) o di altri bias cognitivi. Quindi, prevedere l'efficacia di un argomento dipende da quanto una struttura argomentativa è in grado di innescare un processo di revisione delle credenze del lettore.

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

- (2019), Basic Rules of Interpretation

- Anne-Laure Le Cunff (2020), The hermeneutic circle: a key to critical reading - Ness Labs

Guarda le pagine correlate

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Libri consigliati

a chi vuole tentare di migliorare le proprie interpretazioni

a chi vuole tentare di migliorare le proprie interpretazioni

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 27 marzo 2024