Buoni o cattivi argomenti

TEORIE > METODI > ARGOMENTAZIONE

Scopo di questa pagina

Viviamo in un mondo sempre più popolato da Fake news, e il dibattito pubblico è saturo di cattivi argomenti, sostiene la filosofa Franca D'Agostini nel libro "Verità avvelenata". Il nostro presente postideologico, sembra procedere per avvelenamento sistematico della verità (post-verità), sia sui massmedia che sui socialmedia.

Ma c'è una via d'uscita: il potere democratico è ancora nelle mani di chi ascolta e valuta gli argomenti dei politici, degli intellettuali, dei manipolatori dell'opinione pubblica. Quanto più si impara a valutare gli argomenti e a conoscere la fragilità e insieme l'imprescindibilità della verità, tanto più si indebolisce il veleno che infetta la comunicazione pubblica. Questa pagina cerca di chiarire gli aspetti che indirizzano la qualità argomentativa, e a indicare i criteri utili a distinguere i buoni dai cattivi argomenti. Cerca inoltre di fornire i criteri con i quali costruire una buona argomentazione. Inoltre, con l'introduzione di ChatGPT-4, sembra crescere il rischio di manipolazioni che ci espongano ad argomentazioni ingannevoli.

The truth is not told so everyone can invent his own.

Pure democracy!

Pure democracy!

Punto chiave di questa pagina

QUANDO GLI ARGOMENTI SONO INGANNEVOLI (FALLACIE): Si definiscono fallacie gli argomenti che sembrano corretti ma non lo sono. I requisiti che rendono corretta un'inferenza, vale a dire: la validità formale, la validità induttiva, la verità delle premesse, la rilevanza delle premesse per la conclusione, la fecondità della conclusione, possono essere ingannevolmente validi. Le principali famiglie di fallacie sono: formali, induttive, di falsa premessa, di rilevanza e di circolarità. E' possibile consultare un elenco piuttosto completo di fallacie logiche.

Punti di riflessione

La logica "naturale" di ogni essere umano è diversa da quella "formale" usata dai logici e dai matematici. Questo spiega gli errori logici in cui incorre, nei ragionamenti quotidiani, la maggior parte delle persone.

_

La conoscenza delle tecniche argomentative non è distribuita equamente tra le persone che partecipano a un dibattito, ma proprio per questo il rispetto di regole fondamentali dovrebbe impedire che la verità finisca sepolta dalle bordate retoriche del partecipante più abile. (Claudio Tugnoli)

_

Nel significato assoluto le fallacie sono intese come l’analogo raziocinativo delleillusioni percettive: l’intuizione suggerisce che il ragionamento sia corretto, ma a una più attenta analisi si scopre che esso è in realtà erroneo. Si pone allora il problema:esistono fallacie “assolute” nel senso inteso da Aristotele, cioè errori di ragionamento in cui si può tende a incorrere e che sono indipendenti dal contesto? La tesi che sostengo è che tali fallacie a rigore non esistono. (Alberto Mura)

-

Poiché la maggior parte di ciò che sappiamo lo impariamo dagli altri, l’argomentazione sembra essere un meccanismo importante per filtrare le informazioni che riceviamo, invece di accettare ciò che gli altri ci dicono in modo acritico (Sperber, Clément, et al. 2010). (Stanford Encyclopedia)

-

L'argomentazione può essere definita come l'attività comunicativa di produzione e scambio di ragioni al fine di sostenere affermazioni o difendere/sfidare posizioni, soprattutto in situazioni di dubbio o disaccordo (Lewiński & Mohammed 2016). Probabilmente è meglio concepito come una sorta di dialogo, anche se si può anche “discutere” con se stessi, in lunghi discorsi o per iscritto (in articoli o libri) per un pubblico previsto ma silenzioso, o in gruppi piuttosto che in diadi. (Stanford Encyclopedia)

-

Le analogie abbondano negli antichi testi filosofici greci, ad esempio nei dialoghi di Platone. Nel Gorgia, ad esempio, il talento retorico è paragonato alla pasticceria – seducente ma in definitiva malsana – mentre la filosofia corrisponderebbe alla medicina – potenzialmente dolorosa e spiacevole ma buona per l’anima/corpo (Irani 2017). (Stanford Encyclopedia)

-

L’idea che l’argomentazione possa essere un processo epistemicamente vantaggioso è antica quanto la filosofia stessa. In ogni grande tradizione filosofica storica, l'argomentazione è vista come una componente essenziale della riflessione filosofica proprio perché può essere utilizzata per mirare alla verità (in effetti questo è il nocciolo della critica di Platone ai sofisti e alla loro eccessiva attenzione alla persuasione a scapito della verità (Irani 2017). (Stanford Encyclopedia)

-

Un argomento può essere visto come un atto linguistico complesso costituito da uno o più atti di premessa (che asseriscono proposizioni a favore della conclusione), un atto di conclusione e un indicatore dichiarato o implicito (“quindi" ) che indica che la conclusione segue dalle premesse.

Cos'è l'argomentazione e cos'è un argomento

L'Enciclopedia d filosofia di Stanford scrive:

Lo studio dell'argomentazione è un campo di indagine interdisciplinare, che coinvolge filosofi, teorici del linguaggio, giuristi, scienziati cognitivi, informatici e scienziati politici, tra molti altri. [...] Un argomento può essere definito come una struttura simbolica complessa in cui alcune parti, dette premesse, offrono supporto ad un'altra parte, la conclusione. In alternativa, un argomento può essere visto come un atto linguistico complesso costituito da uno o più atti di premessa (che asseriscono proposizioni a favore della conclusione), un atto di conclusione e un indicatore dichiarato o implicito (“quindi”) che indica che la conclusione segue dalle premesse. La relazione di sostegno tra premesse e conclusione può essere risolta in diversi modi: le premesse possono garantire la verità della conclusione, oppure renderne più probabile la verità; le premesse possono implicare la conclusione; le premesse possono rendere la conclusione più accettabile (o asseribile). [...] Lo studio degli argomenti e dell'argomentazione è strettamente connesso anche allo studio del ragionamento, inteso come il processo per giungere a conclusioni sulla base di un'attenta e riflessiva considerazione delle informazioni disponibili, cioè mediante un esame delle ragioni. Secondo una visione diffusa, ragionamento e argomentazione sono correlati (poiché entrambi riguardano ragioni) ma fenomeni fondamentalmente diversi: il ragionamento apparterrebbe alla sfera mentale del pensiero - un individuo che inferisce nuove informazioni dalle informazioni disponibili mediante un'attenta considerazione delle ragioni - mentre l'argomentazione apparterrebbe alla sfera pubblica dello scambio di ragioni, espressa nel linguaggio o in altri mezzi simbolici e destinata a un pubblico. Tuttavia, numerosi autori hanno sostenuto una visione diversa, vale a dire che il ragionamento e l’argomentazione sono in realtà due facce della stessa medaglia, e che ciò che è noto come ragionamento è in generale l’internalizzazione delle pratiche di argomentazione (MacKenzie 1989; Mercier & Sperber 2017). [...] Gli argomenti sono di molti tipi. In alcuni di essi, si ritiene che la verità delle premesse garantisca la verità della conclusione, e questi sono noti come argomenti deduttivi. In altri, la verità delle premesse dovrebbe rendere più probabile la verità della conclusione pur non garantendo la completa certezza; due classi ben note di tali argomenti sono gli argomenti induttivi e abduttivi (una distinzione introdotta da Peirce). [...]

Un argomento abduttivo è quello in cui, dall'osservazione di alcuni fatti rilevanti, si trae una conclusione su cosa potrebbe spiegare il verificarsi di questi fatti. Si ritiene che l’abduzione sia onnipresente sia nella scienza che nella vita di tutti i giorni, così come in altri ambiti specifici come il diritto, la diagnosi medica e l’intelligenza artificiale spiegabile (Josephson & Josephson 1994). In effetti, un buon esempio di abduzione è l’argomentazione conclusiva di un pubblico ministero in un tribunale che, dopo aver riassunto le prove disponibili, conclude che la spiegazione più plausibile è che l’imputato deve aver commesso il crimine di cui è accusato. Come notato, deduzione e induzione sono state riconosciute come importanti classi di argomentazioni da millenni; il concetto di abduzione, al confronto, è arrivato tardi. È importante notare, tuttavia, che gli argomenti esplicativi in quanto tali non sono arrivati tardi; infatti, la concezione stessa di dimostrazione scientifica di Aristotele si basa sul concetto di spiegazione delle cause. Ciò che è recente è la concettualizzazione del rapimento come una classe speciale di argomenti, e il termine stesso. Il termine è stato introdotto da Peirce come una terza classe di inferenze distinte dalla deduzione e dall'induzione: per Peirce, l'abduzione è intesa come il processo di formazione di ipotesi esplicative, che porta così a nuove idee e concetti (mentre per lui deduzione e induzione non potevano portare a nuove idee o teorie. Così vista, l'abduzione riguarda contesti di scoperta, nel qual caso non è chiaro se corrisponda a istanze di argomentazione propriamente detta. Nel suo significato moderno, tuttavia, l'abduzione appartiene a contesti di giustificazione, e quindi parlare di argomenti abduttivi diventa appropriato. Un argomento abduttivo è oggi tipicamente inteso come un'inferenza alla migliore spiegazione (Lipton 1971 [2003]), sebbene alcuni autori sostengano che ci siano buone ragioni per distinguere i due concetti (Campos 2011).L'abduzione

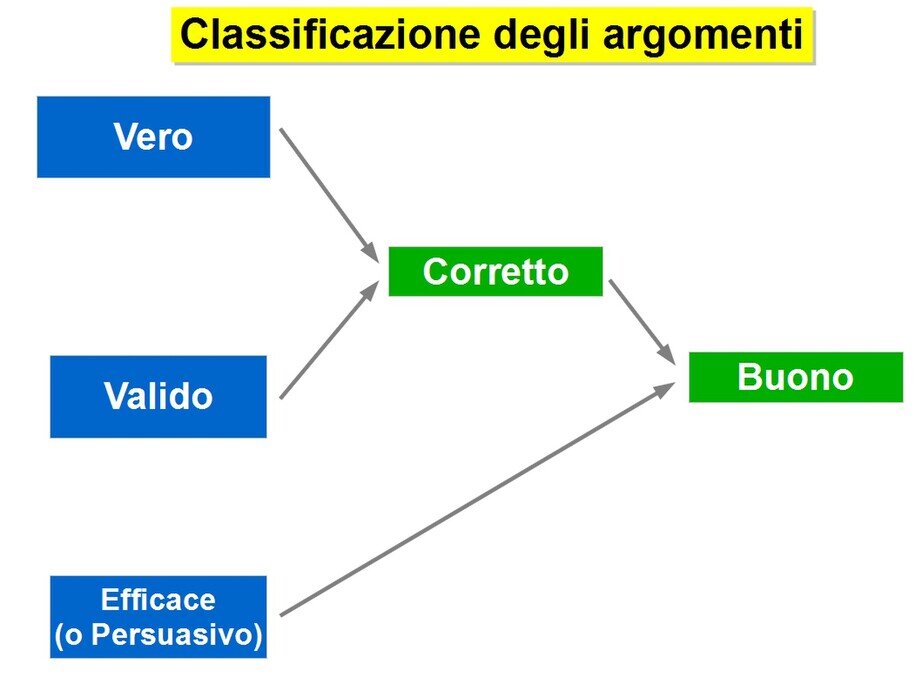

Cos'è un BUON argomento

Secondo le attribuzioni fatte dalla filosofa Franca D'Agostini (2010, ved.bibliografia), un argomento, per essere BUONO, deve essere:

- vero (cioè deve essere verificato il rispetto delle sue condizioni di verità)

- valido (cioè deve essere rispettata la logica dal punto di vista formale)

- efficace (cioè deve tener conto del sistema di valori del destinatario).

Un argomento, per essere BUONO, deve essere: vero (cioè deve essere verificato il rispetto delle sue condizioni di verità), valido (cioè deve essere rispettata la logica dal punto di vista formale) ed efficace (cioè deve tener conto del sistema di valori del destinatario)

Analisi della bontà argomentativa

Un argomento è costituito da una o più proposizioni con le quali si cerca di dare fondamento e sostegno a una certa asserzione (o tesi). Si ritiene infatti che, senza tale sostegno, l'asserzione verrebbe rifiutata dal lettore (o interlocutore). La nostra esperienza ci dice che raramente ci imbattiamo in buoni argomenti, più spesso ne leggiamo (o ascoltiamo) di cattivi. Cosa distingue un buon argomento da un cattivo argomento? In particolare tre proprietà:

VERITÁ: si intende una verità epistemologica, cioè la verifica della verità delle premesse e delle conclusioni dell'argomento. Come ha scritto N.Bobbio nell'introduzione al libro "Trattato dell'argomentazione" di C.Perelman "tra la verità assoluta e la non verità c’è posto per le verità da sottoporsi a continua revisione, mercé la tecnica dell’addurre ragioni pro o contro".

VALIDITÁ: si intende una validità logica; non ci si occupa quindi del contenuto dell'argomento ma solo della forma degli enunciati e delle relazioni formali tra premesse e conclusioni nel ragionamento. Si tratta quindi di verificare la validità delle inferenze logiche (deduzioni, induzioni, abduzioni) delle proposizioni che costituiscono l'argomento.

EFFICACIA (o PERSUASIVITÁ): si intende un'efficacia nei riguardi di una specifica persona (o specifico pubblico). Infatti gli argomenti sono efficaci non in senso universale, quanto in senso specifico: è il destinatario della comunicazione che ne guida la scelta. Della carente persuasività dei nostri argomenti ce ne rendiamo conto nel corso do ogni nostra conversazione (o discorso in pubblico) e durante tutto il suo avvenire non pensiamo ad altro che ad essere convincenti, cioè ad immaginare il sistema dei valori dei nostri interlocutori). Per approfondire andare alla pagina "Persuasione).

Sappiamo che la correttezza di un argomento non sempre porta alla sua accettazione, infatti gli argomenti sono efficaci non in senso universale, quanto in senso specifico: è il destinatario della comunicazione che ne guida la scelta

Esempi

Un argomento è costituito dalla coppia di elementi premesse e conclusione; le premesse possono essere vere, false o probabili. Si hanno dunque i seguenti casi:

- se le premesse sono vere e l'inferenza è valida la conclusione sarà necessariamente vera. In questo caso l'argomento sarà definito CORRETTO. (es: premesse: tutti gli iscritti ai club rossoneri sono milanisti, si dà il caso che tu sia iscritto al club rossonero - conclusione: sei milanista)

- se l'argomento è CORRETTO ed è rivolto a un ricevente che lo riterrà credibile esso sarà anche EFFICACE e, dunque, BUONO. (es: l'argomento dell'esempio precedente verrà ritenuto efficace da coloro che seguono il calcio e non efficace da coloro che non sanno cos'è un club sportivo)

- se le premesse sono false e l'inferenza è valida, la conclusione sarà FALSA. (es: premesse: la maggior parte di coloro i quali vivono a Milano sono milanisti, si dà il caso che tu viva a Milano - conclusione: sei milanista)

- se le premesse sono solo probabili e l'inferenza è valida, la conclusione sarà solo probabile. In questo caso l'argomento può essere definito DUBBIO (es: premesse: la maggior parte di coloro i quali vivono a Milano sono milanisti, tu non hai una residenza stabile e giri l'Italia per lavoro - conclusione: non so se sei milanista)

- se la conclusione non è nè vera nè probabile ma errata avremo una fallacia e l'argomento sarà definito FALLACE (es: premesse: la maggior parte di coloro i quali vivono a Milano sono milanisti, quindi (conclusione) coloro i quali sono milanisti vivono a Milano)

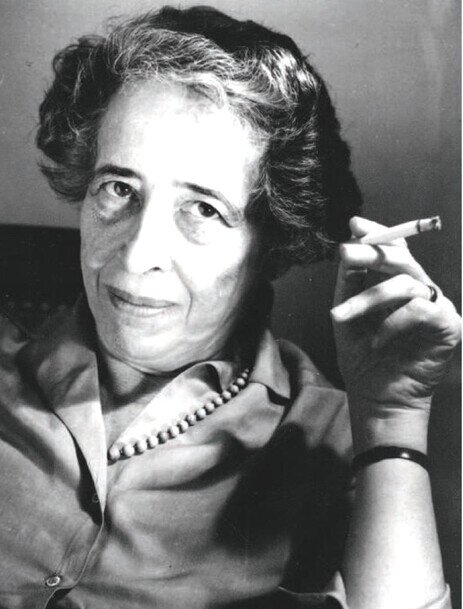

Verità

La filosofa Franca D'Agostini, nel suo libro "Verità avvelenata", descrive a lungo le circostanze di base da tenere in considerazione quando si valuta la verità di una argomentazione. Il primo punto da tenere a mente è che la pretesa di verità è un dato strutturale di ogni argomentazione, ed è cosa diversa dalla verità. Il punto debole di ogni argomentazione va cercato nelle verità incerte o controverse inserite nelle premesse. Il brano qui sotto riportato, preso come esempio, presenta due diverse opinioni sul tema dell'adesione al nazismo: l'opinione di papa Benedetto XVI (Joseph Ratzinger), e quella della filosofa Hanna Arendt. Procediamo a una verifica della verità di tali opinioni.

Esempio: brano da analizzare

Brano tratto da "Verità avvelenata" (F.D'Agostini, Bollati Boringhieri 2010 - p.91):

In un suo discorso del 9 agosto 2009, papa Benedetto XVI (Ratzinger) ha identificato nichilismo e nazismo: il nazismo - ha sostenuto - fu la presa del potere da parte di un manipolo di criminali, e questa presa di potere fu possibile grazie al nichilismo che pervadeva e pervade la morale pubblica moderna. La diagnosi di Hanna Arendt è opposta. E' vero che i crimini nazisti sono stati possibili grazie all'allineamento dei molti che accettarono il regime; Arendt ricorda però che si allinearono preferenzialmente proprio coloro che credevano nei valori tradizionali, mentre furono anzitutto gli individui liberi, senza speciali radici nella società che non fossero dovute al libero esercizio della loro intelligenza, a non accettare il nazismo. Dunque il problema non è che persone di scarsa moralità o addirittura delinquenti prendano il potere, ma che ci siano persone, molte persone, che glielo lasciano fare, o anzi li incoraggiano su questa via.

In un suo discorso del 9 agosto 2009, papa Benedetto XVI (Ratzinger) ha identificato nichilismo e nazismo: il nazismo - ha sostenuto - fu la presa del potere da parte di un manipolo di criminali, e questa presa di potere fu possibile grazie al nichilismo che pervadeva e pervade la morale pubblica moderna. La diagnosi di Hanna Arendt è opposta. E' vero che i crimini nazisti sono stati possibili grazie all'allineamento dei molti che accettarono il regime; Arendt ricorda però che si allinearono preferenzialmente proprio coloro che credevano nei valori tradizionali, mentre furono anzitutto gli individui liberi, senza speciali radici nella società che non fossero dovute al libero esercizio della loro intelligenza, a non accettare il nazismo. Dunque il problema non è che persone di scarsa moralità o addirittura delinquenti prendano il potere, ma che ci siano persone, molte persone, che glielo lasciano fare, o anzi li incoraggiano su questa via.Opinioni a confronto

Joseph Ratzinger

Hannah Arendt

2ª opinione - Hanna Arendt

Franca D'Agostini non ha indicato, nel brano in esame, la fonte dell'opinione di Arendt, ma ha indicato nella bibliografia generale il testo Responsabilità e Giudizio di Hanna Arendt (Einaudi Editore - 2010), dal quale scegliamo autonomamente il seguente brano (p.37-38):

"Lo spartiacque tra quanti vogliono pensare e debbono perciò giudicare da sé, e quanti invece non lo vogliono, è trasversale rispetto alle differenze di tipo sociale, culturale o educativo. In questa prospettiva, il totale collasso morale della società rispettabile durante il regime di Hitler può insegnarci che in tali circostanze coloro che hanno cari i valori etici e ci tengono alle norme e agli standard morali non sono gente affidabile: sappiamo ormai che tali norme e tali standard possono cambiare dal mattino alla sera e che tutto ciò che resta, allora, è solo il fatto di tenersi aggrappati a qualche cosa. Molto più affidabili, in casi come questi, si rivelano i dubbiosi e gli scettici, non perchè il dubbio o lo scetticismo siano un bene in sé, ma perchè grazie a essi ci abituiamo a esaminare le cose e a farci una nostra idea in proposito. I migliori tra tutti sono quanti hanno una sola certezza: qualunque cosa accada, finchè vivremo, dovremo continuare a convivere con noi stessi".

1ª opinione - Benedetto XVI

Brano originale tratto da Angelus 9 agosto 2009

I lager nazisti, come ogni campo di sterminio, possono essere considerati simboli estremi del male, dell’inferno che si apre sulla terra quando l’uomo dimentica Dio e a Lui si sostituisce, usurpandogli il diritto di decidere che cosa è bene e che cosa è male, di dare la vita e la morte. Purtroppo però questo triste fenomeno non è circoscritto ai lager. Essi sono piuttosto la punta culminante di una realtà ampia e diffusa, spesso dai confini sfuggenti. I santi, che ho brevemente ricordato, ci fanno riflettere sulle profonde divergenze che esistono tra l’umanesimo ateo e l’umanesimo cristiano; un’antitesi che attraversa tutta quanta la storia, ma che alla fine del secondo millennio, con il nichilismo contemporaneo, è giunta ad un punto cruciale, come grandi letterati e pensatori hanno percepito, e come gli avvenimenti hanno ampiamente dimostrato. Da una parte, ci sono filosofie e ideologie, ma sempre più anche modi di pensare e di agire, che esaltano la libertà quale unico principio dell’uomo, in alternativa a Dio, e in tal modo trasformano l’uomo in un dio, ma è un dio sbagliato, che fa dell’arbitrarietà il proprio sistema di comportamento. Dall’altra, abbiamo appunto i santi, che, praticando il Vangelo della carità, rendono ragione della loro speranza; essi mostrano il vero volto di Dio, che è Amore, e, al tempo stesso, il volto autentico dell’uomo, creato a immagine e somiglianza divina.

Confronto delle due argomentazioni e conclusioni

Parafrasando l'argomentazione di Ratzinger otteniamo la seguente frase: il male del nazismo, vale a dire l'usurpazione del diritto di decidere che cosa è bene e che cosa è male, non è circoscritto ai lager ma trova riscontro in filosofie quali il nichilismo contemporaneo, in ideologie e modi di pensare che fanno dell'arbitrarietà il proprio sistema di comportamento.

Parafrasando l'argomentazione di Arendt otteniamo la seguente frase: il collasso morale della società durante il nazismo, ci insegna che coloro che si attengono ai valori etici e agli standard morali del loro tempo non sono affidabili perchè queste norme possono cambiare rapidamente, e queste persone non sono in grado di pensare autonomamente e si aggrappano a qualunque cosa . Molto più affidabili sono gli scettici e i dubbiosi che ci insegnano a esaminare le cose e a farci una nostra idea, ci spingono cioè a pensare.

Dunque, il brano di Franca D'Agostini è vero, poichè la verifica delle fonti citate (Ratzinger e Arendt) consente di affermarlo.

Conclusioni

Scrive Claudio Tugnoli (vedi bibliografia 2019):

La conclusione di un argomento dovrebbe produrre qualche nuova informazione rispetto alle premesse. La regola della fecondità vale per la teoria dell’argomentazione, ma non per la logica, che si limita a stabilire la coerenza formale e la deducibilità della conclusione dalle premesse.

Modus Tollens: il 50% delle persone sbaglia questa inferenza!

I pinguini sono bianchi e neri.

Alcuni vecchi programmi TV sono in bianco e nero, allora alcuni pinguini sono vecchi programmi TV.

Alcuni vecchi programmi TV sono in bianco e nero, allora alcuni pinguini sono vecchi programmi TV.

Validità

Fino a non molti anni addietro gli psicologi identificavano il ragionamento umano con la logica formale, vale a dire una logica matematica. Sono stati però evidenziati sperimentalmente errori logici nel ragionamento umano. Ad esempio, riguardo a due delle principali regole logiche, Modus Ponens (dal latino modus ponendo ponens, cioè modo che ponendo afferma) e Modus Tollens (dal latino tollere che significa levare o negare), la prima è effettuata correttamente da tutte le persone, la Modus Tollens invece viene fallita da circa il 50% delle persone.

Esempio Modus Ponens: se mangi tanti popcorn ti verrà sete e dovrai bere tanta coca cola. Tu compri tanti popcorn, allora dovrai bere della coca cola.

Esempio Modus Tollens: se piove apro l'ombrello. Se accade che "non apro l'ombrello", allora "non piove".

Gli psicologi sono stati quindi costretti a ipotizzare che la logica formale non è quella usata dall'essere umano per ragionare, e hanno prodotto teorie alternative. M.D.Braine (1978) "On the relationship between the natural logic of reasoning and standard logic", Kahneman e Tversky (1973) che hanno teorizzato una logica naturale in cui entrano in gioco meccanismi euristici, Johnson-Laird (1981) con la teoria dei modelli mentali, nella quale il modus tollens è più difficile perchè occorre rendere esplicite (cioè visualizzarne le rappresentazioni) le possibilità mantenute implicite.

Gli studi sono ancora in corso e non c'è una spiegazione certa della differenza tra le due logiche.

Vari esempi di ragionamento

Fallacie

Si definiscono fallacie gli argomenti che sembrano corretti ma non lo sono.

I requisiti che rendono corretta un'inferenza, vale a dire: la validità formale, la validità induttiva, la verità delle premesse, la rilevanza delle premesse per la conclusione, la fecondità della conclusione, possono essere ingannevolmente validi.

Le principali famiglie di fallacie sono: formali, induttive, di falsa premessa, di rilevanza e di circolarità.

E' possibile consultare un elenco piuttosto completo di fallacie (con relativi esempi) a questo indirizzo: Fallacies, oppure a questo: Fallacie argomentative, oppure ancora a questo (parzialmente in italiano): non commetterai fallacie logiche.

Gli esempi più comuni di fallacie:

I requisiti che rendono corretta un'inferenza, vale a dire: la validità formale, la validità induttiva, la verità delle premesse, la rilevanza delle premesse per la conclusione, la fecondità della conclusione, possono essere ingannevolmente validi.

Le principali famiglie di fallacie sono: formali, induttive, di falsa premessa, di rilevanza e di circolarità.

E' possibile consultare un elenco piuttosto completo di fallacie (con relativi esempi) a questo indirizzo: Fallacies, oppure a questo: Fallacie argomentative, oppure ancora a questo (parzialmente in italiano): non commetterai fallacie logiche.

Gli esempi più comuni di fallacie:

- Ad hominem: quando qualcuno attacca la persona invece dell'argomento (es: Marco ha fallito l'ultimo test scolastico; non dovresti fidarti di lui per chiarire i tuoi dubbi.)

- Ricorso all'autorità: quando un'affermazione è considerata vera perché è verificata da qualcuno che è una "autorità" sull'argomento.

- Appello all'ignoranza: quando un'affermazione è considerata vera perché non è stato smentita. (es: non vedo alcuna prova per cui gli alieni non esistono, quindi devono esistere!)

Le dieci fallacie più comuni qui.

Si definiscono fallacie gli argomenti che sembrano corretti ma non lo sono. I requisiti che rendono corretta un'inferenza, vale a dire: la validità formale, la validità induttiva, la verità delle premesse, la rilevanza delle premesse per la conclusione e la fecondità della conclusione, possono essere ingannevolmente validi

Fallacia "ad hominem"

Strategia di discussione: vinci il confronto con attacchi ad hominem. No, la tua faccia è una fallacia logica!

Efficacia

La forza persuasiva degli argomenti, nei confronti di uno specifico ricevente del quale si conoscono (o si ipotizzano) valori, pregiudizi e desideri, dipende dai seguenti fattori:

- meno generici sono gli enunciati e più sono forti gli argomenti

- più sono forti le premesse e deboli le conclusioni e più sono forti gli argomenti nel loro complesso

No more viruses.

Let's change subject.

Yes. Let's talk about the pandemic.

Let's change subject.

Yes. Let's talk about the pandemic.

Esempio sull'efficacia

Premessa maggiore: "il 3% degli italiani ha problemi di diabete" (è un enunciato forte perché dà una informazione precisa, della cui verità non ci occupiamo in questa analisi ma che supponiamo sia stata verificata)

Premessa minore: "in Italia si consuma molta carne" (è un enunciato meno forte del precedente perché generico)

Conclusione: "probabilmente Il consumo di carne rende diabetici gli italiani" (è un enunciato debole perché introduce una probabilità, un'incertezza)

Valutazione: abbiamo un argomento con premesse forti e conclusione debole, valido induttivamente, quindi sicuramente CORRETTO e aspira ad essere forte e persuasivo, cioè diventare un BUON argomento per un certo pubblico.

Esso sarà efficace se il pubblico a cui si rivolge è quello delle persone diabetiche e per i medici che lo considereranno un BUON argomento, sarà un argomento neutro per le persone vegetariane e un cattivo argomento per gli allevatori italiani.

Valutazione: abbiamo un argomento con premesse forti e conclusione debole, valido induttivamente, quindi sicuramente CORRETTO e aspira ad essere forte e persuasivo, cioè diventare un BUON argomento per un certo pubblico.

Esso sarà efficace se il pubblico a cui si rivolge è quello delle persone diabetiche e per i medici che lo considereranno un BUON argomento, sarà un argomento neutro per le persone vegetariane e un cattivo argomento per gli allevatori italiani.

Quali sono i criteri che guidano la costruzione di un BUON argomento

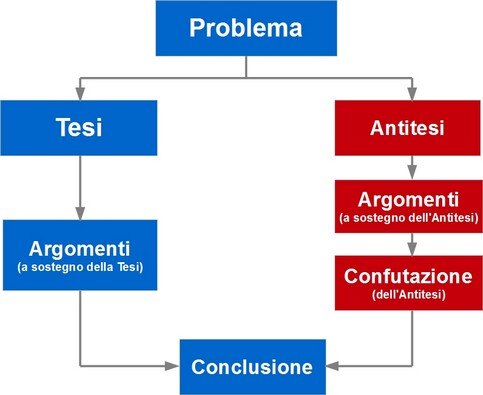

Ogni "testo argomentativo" si fonda su una tesi che deve essere dimostrata attraverso, in sintesi, l'applicazione del seguente schema:

La formatrice argomentativa Silvia Del Longo, nella sua tesi di dottorato scrive (vedi bibliografia):

L’argomentazione può essere definita come un insieme di pratiche comunicative messe in atto in presenza di una questione controversa rispetto alla quale esiste un disaccordo riconosciuto tra le parti. Essa presuppone un dialogo con un pubblico critico e viene messa in campo allo scopo di convincere tale pubblico della validità di una o più affermazioni in merito alla questione oggetto di discussione.

Conclusioni (provvisorie): Il ragionamento causale costituisce una pre-condizione per l'inferenza quotidiana dell'essere umano, cioè per l'abduzione.

Viviamo in un mondo sempre più popolato da Fake news, e il dibattito pubblico è saturo di cattivi argomenti, sostiene la filosofa Franca D'Agostini nel libro "Verità avvelenata". Il nostro presente informativo, sembra procedere con un avvelenamento sistematico della verità, secondo i dettami della post-verità, che infestano sia i massmedia che i socialmedia. Molte informazioni che ci arrivano dai social media e dal web sono distorte dai nostri amici/conoscenti o da giornalisti e manipolatori di professione che fanno leva sulle emozioni per ricevere la nostra attenzione. Ma molti di noi non sono ingrado di accorgersi se l'informazione che ci arriva sia basata su argomenti corretti. Ma c'è una via d'uscita: il potere democratico è ancora nelle mani di chi ascolta e valuta gli argomenti dei politici, degli intellettuali, dei manipolatori dell'opinione pubblica. Quanto più si impara a valutare gli argomenti e a conoscere la fragilità e insieme l'imprescindibilità della verità, tanto più si indebolisce il veleno che infetta la comunicazione sia privata che pubblica.

Un argomento è costituito da una o più proposizioni con le quali si cerca di dare fondamento e sostegno a una certa asserzione (o tesi). Si ritiene infatti che, senza tale sostegno, l'asserzione verrebbe rifiutata dal lettore (o interlocutore). La nostra esperienza ci dice che raramente ci imbattiamo in buoni argomenti, più spesso ne leggiamo (o ascoltiamo) di cattivi. Cosa distingue un buon argomento da un cattivo argomento? In particolare tre proprietà: verità, validità ed efficacia. Ma effettuare in ogni discorso o testo, la verifica di queste tre proprietà può rivelarsi difficoltoso, a volte a causa di qualche fallacia logica. Si definiscono fallacie gli argomenti che sembrano corretti ma non lo sono. I requisiti che rendono corretta un'inferenza, vale a dire: la validità formale, la validità induttiva, la verità delle premesse, la rilevanza delle premesse per la conclusione, la fecondità della conclusione, possono essere ingannevolmente validi.

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

A.Bellan (2006) Comunicazione persuasiva (PDF) - Articolo sintetico sulla comunicazione persuasiva

- Franca D'Agostini (2010), Verità avvelenata, - Un testo chiaro e rigoroso sull'argomentazione nel dibattito pubblico

- Vittorio Girotto - (2005), Gli errori nel ragionamento (PDF) - IUAV - Articolo chiaro (con esempi) sui principali errori inferenziali

- Alberto Greco (1997), L’errore nella logica comune (PDF)

- Manuele De conti (2016), Modus Ponens, Modus Tollens e loro deviazioni (PDF) - Cicap

- Claudio Tugnoli (2019), Recensione di Franca D’Agostini, Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico (PDF)

- Franca D'Agostini (2017), Risposte, chiarimenti e ipotesi (PDF)

- Michele Ghilardelli (2017), 20 fallacie logiche da conoscere per vincere un dibattito linguistico

- Carmen Dell'Aversano, Alessandro Grilli (2005), La scrittura argomentativa (Dal saggio breve alla tesi di dottorato) (PDF) Le Monnier Università

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Guarda le pagine correlate

Libri consigliati

a chi vuole migliorare la propria capacità di distinguere la qualità degli argomenti

a chi vuole migliorare la propria capacità di distinguere la qualità degli argomenti

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 20 maggio 2024