Perchè Platone e Socrate avevano torto nell'opporsi alla scrittura

TEORIE > CONCETTI > SCRITTURA

Scopo di questa pagina

Secondo l'archeologa Denise Schmandt-Besserat, la nascita dell'alfabeto nella cultura greca antica fu un'esigenza di natura cognitiva. La creazione dei primi simulacri di alfabeto, quali i gettoni o le bullae, che permisero la manipolazione astratta (simbolica) di dati che rappresentavano sostanze reali (ceste di grano, animali, ecc), fu utile come sistema di conteggio nella crescente economia agricola dell'Homo sapiens nella mezzaluna fertile. Queste prime creazioni aprirono la strada alla scrittura, cioè all'impiego di simboli che descrivevano realtà sempre più complesse in assenza degli oggetti referenti. L'importanza dell'alfabeto greco, rispetto ad altri alfabeti, nel facilitare il pensiero è stata messa in luce dal linguista Walter Ong. L'alfabeto greco fu un adattamento di quello semitico con l'inserimento delle vocali, che ne semplificò l'apprendimento e l'impiego anche con lingue diverse. Il grecista Eric Havelock ha sostenuto l'ipotesi che l'efficienza dell'alfabeto greco determinò una profonda trasformazione nel pensiero umano, stimolando l'elaborazione di 'pensieri nuovi', e il ceto colto di allora osteggiò accanitamente la cultura scritta non comprendendone l'importanza. I greci colti del V sec a.C. non si resero conto della "frattura epistemica" che stavano vivendo nella transizione dalla cultura orale a quella scritta. Paradossalmente Platone, mentre creava la sua filosofia, mediante una nuova facoltà di pensiero basata sulla possibilità di riflettere su parole bloccate su un supporto, muoveva aspre critiche alla scrittura. Il linguista Walter Ong ha ipotizzato una causa psicologica per tale opposizione, nel senso che Platone, mentre consciamente rifiutava la scrittura, inconsciamente ne aveva incorporato i benefici nella sua epistemologia.

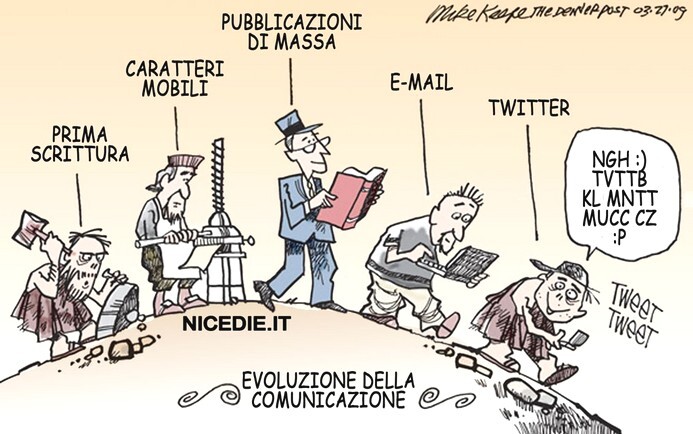

Evoluzione della comunicazione

Punto chiave di questa pagina

LETTURA E SCRITTURA: La scrittura è nata perchè il cervello umano si è autoaddestrato a "leggere" le forme dei caratteri alfabetici. I circuiti attivati nel cervello per leggere un testo in cinese e uno in francese, o in un’altra lingua alfabetica, sono gli stessi, come hanno dimostrato i ricercatori guidati da Stanislas Dehaene. Identiche inoltre non sono solo le aree coinvolte ma anche i due network, quello visivo e quello motorio, presi in considerazione dallo studio, anche se con intensità differenti tra ideogrammi e alfabeto. Aver considerato occhio e mano – e non udito, come nelle ricerche precedenti – ha quindi permesso di dare una svolta ai circuiti cerebrali in funzione e alle caratteristiche universali della lettura. I greci fecero qualcosa di grandissima importanza psicologica quando svilupparono il primo alfabeto completo, comprendente anche le vocali. Eric Havelock ritiene che questa trasformazione cruciale della parola da suono a espressione visiva abbia conferito all'antica cultura greca il suo ascendente intellettuale sulle altre culture antiche.

Punti di riflessione

La semplificazione dell'alfabeto ha liberato risorse cognitive per un pensiero più razionale. Tale condizione si è espressa al meglio nell'antica Grecia, ma proprio i greci colti furono ambivalenti nei confronti dell'insegnamento del loro alfabeto, continuando a difendere per secoli la loro raffinata cultura orale e contestando il valore della loro cultura scritta.

_

La vista isola gli elementi, l'udito li unifica. Mentre la vista pone l'osservatore al di fuori di ciò che vede, a distanza, il suono fluisce verso l'ascoltatore. A differenza della vista, che seziona, l'udito è dunque un senso che unifica. (Walter Ong)

_

La vista isola gli elementi, l'udito li unifica. Mentre la vista pone l'osservatore al di fuori di ciò che vede, a distanza, il suono fluisce verso l'ascoltatore. A differenza della vista, che seziona, l'udito è dunque un senso che unifica. (Walter Ong)

_

L'alfabeto greco era democratico, poichè facile per tutti era impararlo, internazionalista, potendo essere usato anche per le lingue straniere. (Walter Ong)

_

Come Havelock ha eccellentemente dimostrato, tutta l'epistemologia platonica inconsapevolmente si fondava proprio su un rifiuto del vecchio mondo della cultura orale, mobile e caldo, il mondo delle interazioni personali, rappresentato dai poeti, che egli non aveva voluto nella sua "Repubblica". Naturalmente Platone non aveva piena consapevolezza delle forze inconsce all'opera nella sua psiche per produrre questa reazione, spesso eccessiva, che è dell'individuo alfabetizzato nei confronti della lentezza e dell'indugio nell'oralità. (Walter Ong)

Secondo l'archeologa Denise Schmandt-Besserat, la nascita dell'alfabeto nella cultura greca antica fu un'esigenza di natura cognitiva, necessaria come sistema di conteggio nella crescente economia agricola

Dal contare allo scrivere: alla ricerca dell'astrazione

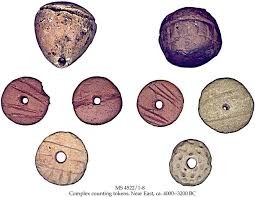

Nel corso del '900 in molti siti archeologici, soprattutto mesopotamici (Turchia, Pakistan, Valle del Nilo), vennero ritrovati oggetti di argilla di piccole dimensioni e di forme geometriche tridimensionali (sfere, coni, dischi, tetraedi, ecc). Essi vennero denominati genericamente 'gettoni' e la loro datazione rivelò che erano stati fabbricati dal IX secolo a.C. al II secolo a.C.

Intorno al 1970, l'archeologa Denise Schmandt-Besserat ipotizzò che tali gettoni fossero stati utili come sistema di conteggio nella crescente economia agricola dell'Homo sapiens nella mezzaluna fertile; essi erano cioè simboli che rappresentavano sostanze reali (scorte di generi alimentari). Successivamente si trovò che tali gettoni venivano inseriti all'interno di sfere argillose dette Bullae, sulle quali erano tracciati segni bidimensionali (precursori dei simboli cuneiformi) indicanti tipo e quantità dei gettoni presenti all'interno.

Intorno al 1970, l'archeologa Denise Schmandt-Besserat ipotizzò che tali gettoni fossero stati utili come sistema di conteggio nella crescente economia agricola dell'Homo sapiens nella mezzaluna fertile; essi erano cioè simboli che rappresentavano sostanze reali (scorte di generi alimentari). Successivamente si trovò che tali gettoni venivano inseriti all'interno di sfere argillose dette Bullae, sulle quali erano tracciati segni bidimensionali (precursori dei simboli cuneiformi) indicanti tipo e quantità dei gettoni presenti all'interno.

Gli esempi più antichi di scrittura in Mesopotamia non sarebbero, come molti hanno supposto, il risultato di un atto di pura invenzione. Pare invece che essi siano una nuova forma di applicazione [...] di un sistema di registrazione presente nell'Asia occidentale dall'inizio del Neolitico in poi.

Il vero significato dei gettoni, secondo la Schmandt-Besserat, fu di natura cognitiva, vale a dire che essi permisero la manipolazione astratta (simbolica) di dati che rappresentavano sostanze reali (ceste di grano, animali, ecc) le quali potevano essere contate senza che fossero materialmente visibili. Inoltre tale sistema permetteva la gestione di quantità illimitate di beni e prodotti svincolati dal tempo, nel senso che si potevano contare anche beni che non erano ancora disponibili ma, ad esempio, erano stati o sarebbero stati seminati o allevati.

Il valore di tale manipolazione fu dunque quello di sviluppare nuove capacità cognitive che aprirono la strada alla scrittura, cioè all'impiego di simboli che descrivevano realtà sempre più complesse in assenza degli oggetti referenti.

Bullae sumeriche

Per tenere la contabilità delle transazioni (anche in assenza dei beni di riferimento), tra il 3700 e il 3200 aC, apparvero Le Bullae (in argilla) che contenevano all'interno un certo numero di gettoni. (Cliccare per approfondire)

Gettoni (Tokens) mesopotamici

Gettoni complessi (in argilla), da inserire nelle Bullae, occasionalmente perforati per poter essere legati insieme. (Cliccare per approfondire)

Nel corso del '900 in molti siti archeologici, soprattutto mesopotamici (Turchia, Pakistan, Valle del Nilo), vennero ritrovati oggetti di argilla di piccole dimensioni e di forme geometriche tridimensionali (sfere, coni, dischi, tetraedi, ecc). Essi vennero denominati genericamente 'gettoni'. Denise Schmandt-Besserat ipotizzò che tali gettoni fossero stati utili come sistema di conteggio nella crescente economia agricola dell'Homo sapiens; essi erano cioè simboli che rappresentavano sostanze reali (scorte di generi alimentari). Il vero significato dei gettoni fu di natura cognitiva, vale a dire che essi permisero la manipolazione astratta (simbolica) di dati che rappresentavano sostanze reali. Il valore di tale manipolazione fu quello di sviluppare nuove capacità cognitive che aprirono la strada alla scrittura, cioè all'impiego di simboli che descrivevano realtà sempre più complesse in assenza degli oggetti referenti

Un alfabeto che facilita il pensiero

L'importanza dell'alfabeto greco, rispetto ad altri alfabeti, nel facilitare il pensiero è stata messa in luce dal linguista Walter Ong, che scrive nel suo libro "Oralità e scrittura" (p.132):

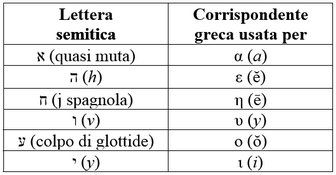

Per comprendere come si sia sviluppata la scrittura a partire dall'oralità, è utile considerare il sistema semitico come un alfabeto di consonanti (e di semi-vocali) cui i lettori, mentre leggono, semplicemente aggiungono le vocali appropriate. Detto questo a proposito dell'alfabeto semitico, appare chiaro che i greci fecero qualcosa di grandissima importanza psicologica quando svilupparono il primo alfabeto completo, comprendente anche le vocali. Havelock ritiene che questa trasformazione cruciale della parola da suono a espressione visiva abbia conferito all'antica cultura greca il suo ascendente intellettuale sulle altre culture antiche. Chi leggeva il semitico doveva basarsi su dati testuali e non testuali, doveva cioè conoscere la lingua che stava leggendo per sapere quali vocali inserire fra le consonanti. [...] Bambini ancora piccoli erano in grado di imparare l'alfabeto greco e un limitato vocabolario; mentre invece gli scolari israeliani, circa fino alla terza elementare devono essere aiutati, aggiungendo alle scritture dei "punti" vocalici. L'alfabeto greco era democratico, poichè facile per tutti era impararlo, internazionalista, potendo essere usato anche per le lingue straniere.

Modificazione dell'alfabeto semitico ad opera dei greci

Nell’adattamento dell’alfabeto semitico a quello greco, i greci usarono certe lettere (di cui non avevano suoni corrispondenti nella loro lingua) per rappresentare i suoni vocalici che i semiti non scrivevano.

Appare chiaro che i greci fecero qualcosa di grandissima importanza psicologica quando svilupparono il primo alfabeto completo, comprendente anche le vocali. Havelock ritiene che questa trasformazione cruciale della parola da suono a espressione visiva abbia conferito all'antica cultura greca il suo ascendente intellettuale sulle altre culture antiche

L'opposizione dei Greci alla scrittura e quella dei contemporanei a Internet

Le molte voci critiche contemporanee a Internet e alle sue conseguenze sul pensiero umano (Internet ci rende più stupidi o più intelligenti?), ricordano la crisi nella storia della comunicazione che avvenne nella Grecia antica con la transizione dalla cultura orale a quella scritta. Il grecista Eric Havelock (ved. bibliografia) ha sostenuto l'ipotesi che l'efficienza dell'alfabeto greco determinò una profonda trasformazione nel pensiero umano, stimolando l'elaborazione di 'pensieri nuovi', e il ceto colto di allora osteggiò accanitamente la cultura scritta non comprendendone l'importanza. I greci colti del V sec a.C. non si resero conto della frattura epistemica che stavano vivendo nella transizione dalla cultura orale a quella scritta. Paradossalmente Platone, mentre creava la sua filosofia, mediante una nuova facoltà di pensiero basata sulla possibilità di riflettere su parole bloccate su un supporto, muoveva aspre critiche alla scrittura. Infatti, la cultura orale si basava su parole che erano suoni che non corrispondevano a nessun luogo o forma e avevano bisogno di un ritmo e una ripetizione per fissarsi nella memoria. L'udito, a differenza della vista, integra e aggrega parole e concetti del discorso che la mente, pressata dalla necessità di memorizzare, fatica ad elaborare. La vista, al contrario, attua un'analisi disaggregante di parole e concetti separandoli e fissandoli nella memoria.

Scrive Walter Ong (pp.120-121):

Molti si sorprendono quando vengono a sapere che quasi le stesse obiezioni che oggi sono comunemente rivolte ai computer venivano mosse alla scrittura da Platone, nel Fedro (274-7) e nella "Settima Lettera". La scrittura, Platone fa dire a Socrate nel Fedro, è disumana, poichè finge di ricreare al di fuori della mente ciò che in realtà può esistere solo al suo interno. La scrittura è una cosa, un manufatto. Lo stesso, naturalmente, viene detto dei computer. In secondo luogo, incalza il Socrate di Platone, la scrittura distrugge la memoria: chi se ne serve cesserà di ricordare, e dovrà contare su risorse esterne quando mancheranno quelle interiori. La scrittura indebolisce la mente. [...] Un punto debole nella posizione di Platone è che egli, per dare efficacia alle sue obiezioni, le presentò per iscritto.

Sui motivi dell'opposizione di Platone alla scrittura, l'opinione di Walter Ong è che Platone rifiutava inconsciamente di opporsi a se stesso, al suo modo di pensare, alle sue idee. Spesso, quando si rifiuta qualcosa è perchè, in realtà, la si apprezza. Un punto debole nella posizione di Platone è che egli, per dare efficacia alle sue obiezioni, le presentò per iscritto

Sui motivi dell'opposizione di Platone alla scrittura, l'opinione di Walter Ong è che egli rifiutava inconsciamente di opporsi a se stesso, al suo modo di pensare, alle sue idee.

Spesso, quando si rifiuta qualcosa è perchè, in realtà, la si apprezza. Scrive Walter Ong (pp.121-122):

Come Havelock ha eccellentemente dimostrato, tutta l'epistemologia platonica inconsapevolmente si fondava proprio su un rifiuto del vecchio mondo della cultura orale, mobile e caldo, il mondo delle interazioni personali, rappresentato dai poeti, che egli non aveva voluto nella sua "Repubblica". Il termine idea, "forma" ha una base visiva, poichè deriva dalla stessa radice del latino video, "vedere"; la forma platonica era concepita in analogia con quella visiva. Le idee platoniche sono silenti, immobili, prive di calore, non interattive ma isolate, non inserite nel mondo vitale umano ma al di sopra e al di là di esso. Naturalmente Platone non aveva piena consapevolezza delle forze inconsce all'opera nella sua psiche per produrre questa reazione, spesso eccessiva, che è dell'individuo alfabetizzato nei confronti della lentezza e dell'indugio nell'oralità.

L'indugio nell'oralità e nella sua lentezza fu un ostacolo "conscio" allo sviluppo culturale, ma l' "inconscio" di Platone riuscì a superarlo come Havelock scrive: "Naturalmente Platone non aveva piena consapevolezza delle forze inconsce all'opera nella sua psiche per produrre questa reazione, spesso eccessiva, che è dell'individuo alfabetizzato nei confronti della lentezza e dell'indugio nell'oralità"

Fratture epistemiche

Photo: Carolee Schneemann:Kinetic Painting

Cliccare sull'immagine per informazioni sulla mostra

Cliccare sull'immagine per informazioni sulla mostra

La fondamentale differenza tra i discorsi parlati e quelli scritti: i primi soggiacciono all'influenza dell'inconscio, i secondi a quella della coscienza

Il filosofo Gaston Bachelard ha proposto che la storia della scienza sia piena di "ostacoli epistemologici" - o strutture non pensate/inconsce che erano immanenti all'interno del regno delle scienze, come i principi di divisione (ad esempio, mente/corpo). La storia della scienza, affermava Bachelard, è consistita nella formazione e nell'instaurazione di questi ostacoli epistemologici, e poi nel successivo abbattimento degli ostacoli. Quest'ultimo stadio è una rottura (o frattura) epistemologica, in cui un ostacolo inconscio al pensiero scientifico viene completamente rotto o staccato. (da Wikipedia)

Le rotture epistemiche di Gaston Bachelard - come rimuovere gli ostacoli inconsci

Il filosofo Mauro Lucaccini ha interpretato (vedi bibliografia 2017) il pensiero del filosofo Gaston Bachelard il quale, intorno al 1930, inventò l'espressione "ostacoli epistemologici" per esprimere la presenza nella mente umana di convinzioni che impediscono rotture/fratture o discontinuità nella crescita del sapere scientifico e non permettono l'affermazione di nuove verità :

Per Bachelard c’è rottura epistemologica anche tra conoscenza comune e sapere scientifico: la comprensione della scienza richiede il superamento dell’ostacolo epistemologico del senso comune: «Vale la pena di mostrare, con un esempio specifico, a che cosa Bachelard intendeva riferirsi quando parlava: 1) di ostacolo epistemologico; 2) del distacco della scienza dal realismo del senso comune; 3) di una falsa continuità storica (fondata sull’uso delle stesse parole). [...] Secondo la radice conoscitiva degli ostacoli epistemologici siamo per Bachelard psicologicamente condizionati da istinti, emozioni, abitudini, senso comune, formazione, tradizioni, ideologie, filosofie: per neutralizzare l’influenza conoscitiva dei fattori psicologici Bachelard proponeva una psicoanalisi del sapere oggettivo, intesa ad una catarsi della mente scientifica per una purificazione intellettuale affettiva dello scienziato volta alla promozione dello sviluppo della scienza con la rimozione degli ostacoli epistemologici inconsci.

Le sei epoche dell'evoluzione

Second Ray Kurzweil l'evoluzione opera indirettamente: crea una nuova abilità per poi utilizzarla nella creazione della propria epoca successiva.

I greci colti del V sec a.C. non si resero conto della frattura epistemica che stavano vivendo nella transizione dalla cultura orale a quella scritta. Paradossalmente Platone, mentre creava la sua filosofia, mediante una nuova facoltà di pensiero basata sulla possibilità di riflettere su parole "bloccate" su un supporto, muoveva aspre critiche alla scrittura

Perchè la scrittura "personale" ci aiuta

Sui benefici della scrittura personale la psicoterapeuta Nicoletta Cinotti, (vedi bibliografia 2022) scrive:

Sappiamo bene che le parole hanno una loro forza e una loro energia. Lo scopriamo ogni giorno quando, a volte inatteso, vediamo l’effetto delle parole che abbiamo detto o delle parole che abbiamo ricevuto. Non è solo perché le parole disegnano come ci sentiamo. È anche perché le parole hanno, molto spesso, forse sempre, un intento sottile e inconscio: il cambiamento. Le diciamo per dare una direzione al cambiamento che vorremmo vedere in noi stessi e nel mondo e se riusciamo a cogliere questo motore nelle nostre parole possiamo davvero accorgerci come ci spingono un po’ più in là di dove siamo. Jung diceva che le previsioni esistono perchè l’inconscio copre il nostro presente fino a farlo arrivare al futuro. Non so se questo sia vero ma molto spesso, se ascoltiamo con attenzione, possiamo accorgerci quanto le parole disegnino una intenzione e diano una direzione al nostro movimento. Ci dicono dove siamo e anche dove vorremmo andare e lo fanno attraverso un mezzo che è sensoriale. Le parole disegnano suoni e immagini prima ancora che pensieri. È per questo che toccano tanto in profondità.

Le parole sono il "motore" del cambiamento

Le parole che diciamo, che ascoltiamo, o che leggiamo sono il motore del cambiamento (nostro e degli altri). La psicoterapeuta Nicoletta Cinotti scrive: "Le parole hanno, molto spesso, forse sempre, un intento sottile e inconscio: il cambiamento. Le diciamo per dare una direzione al cambiamento che vorremmo vedere in noi stessi e nel mondo e se riusciamo a cogliere questo motore nelle nostre parole possiamo davvero accorgerci come ci spingono un po’ più in là di dove siamo"

Conclusioni (provvisorie): La semplificazione dell'alfabeto ha liberato risorse cognitive per un pensiero più razionale.

Nel corso del '900 in molti siti archeologici, soprattutto mesopotamici (Turchia, Pakistan, Valle del Nilo), vennero ritrovati oggetti di argilla di piccole dimensioni e di forme geometriche tridimensionali (sfere, coni, dischi, tetraedi, ecc). Essi vennero denominati genericamente 'gettoni' e la loro datazione rivelò che erano stati fabbricati dal IX secolo a.C. al II secolo a.C. Intorno al 1970, l'archeologa Denise Schmandt-Besserat ipotizzò che tali gettoni fossero stati utili come sistema di conteggio nella crescente economia agricola dell'Homo sapiens nella mezzaluna fertile; essi erano cioè simboli che rappresentavano sostanze reali (scorte di generi alimentari). Successivamente si trovò che tali gettoni venivano inseriti all'interno di sfere argillose dette Bullae, sulle quali erano tracciati segni bidimensionali (precursori dei simboli cuneiformi) indicanti tipo e quantità dei gettoni presenti all'interno. Scrive la Schmandt-Besserat: "Gli esempi più antichi di scrittura in Mesopotamia non sarebbero, come molti hanno supposto, il risultato di un atto di pura invenzione. Pare invece che essi siano una nuova forma di applicazione [...] di un sistema di registrazione presente nell'Asia occidentale dall'inizio del Neolitico in poi. Il vero significato dei gettoni, secondo la Schmandt-Besserat, fu di natura cognitiva, vale a dire che essi permisero la manipolazione astratta (simbolica) di dati che rappresentavano sostanze reali (ceste di grano, animali, ecc) le quali potevano essere contate senza che fossero materialmente visibili. Inoltre tale sistema permetteva la gestione di quantità illimitate di beni e prodotti svincolati dal tempo, nel senso che si potevano contare anche beni che non erano ancora disponibili ma, ad esempio, erano stati o sarebbero stati seminati o allevati.

L'importanza dell'alfabeto greco, rispetto ad altri alfabeti, nel facilitare il pensiero è stata messa in luce dal linguista Walter Ong, che scrive nel suo libro "Oralità e scrittura": "Per comprendere come si sia sviluppata la scrittura a partire dall'oralità, è utile considerare il sistema semitico come un alfabeto di consonanti (e di semi-vocali) cui i lettori, mentre leggono, semplicemente aggiungono le vocali appropriate. Detto questo a proposito dell'alfabeto semitico, appare chiaro che i greci fecero qualcosa di grandissima importanza psicologica quando svilupparono il primo alfabeto completo, comprendente anche le vocali. Havelock ritiene che questa trasformazione cruciale della parola da suono a espressione visiva abbia conferito all'antica cultura greca il suo ascendente intellettuale sulle altre culture antiche. Chi leggeva il semitico doveva basarsi su dati testuali e non testuali, doveva cioè conoscere la lingua che stava leggendo per sapere quali vocali inserire fra le consonanti. [...] Bambini ancora piccoli erano in grado di imparare l'alfabeto greco e un limitato vocabolario; mentre invece gli scolari israeliani, circa fino alla terza elementare devono essere aiutati, aggiungendo alle scritture dei "punti" vocalici. L'alfabeto greco era democratico, poichè facile per tutti era impararlo, internazionalista, potendo essere usato anche per le lingue straniere." Le molte voci critiche contemporanee a Internet e alle sue conseguenze sul pensiero umano (Internet ci rende più stupidi o più intelligenti?), ricordano la crisi nella storia della comunicazione che avvenne nella Grecia antica con la transizione dalla cultura orale a quella scritta. Il grecista Eric Havelock ha sostenuto l'ipotesi che l'efficienza dell'alfabeto greco determinò una profonda trasformazione nel pensiero umano, stimolando l'elaborazione di 'pensieri nuovi', e il ceto colto di allora osteggiò accanitamente la cultura scritta non comprendendone l'importanza. I greci colti del V sec a.C. non si resero conto della frattura epistemica che stavano vivendo nella transizione dalla cultura orale a quella scritta Sui motivi dell'opposizione di Platone alla scrittura, l'opinione di Walter Ong è che egli rifiutava inconsciamente di opporsi a se stesso, al suo modo di pensare, alle sue idee.

Spesso, quando si rifiuta qualcosa è perchè, in realtà, la si apprezza. Scrive Walter Ong: "Come Havelock ha eccellentemente dimostrato, tutta l'epistemologia platonica inconsapevolmente si fondava proprio su un rifiuto del vecchio mondo della cultura orale, mobile e caldo, il mondo delle interazioni personali, rappresentato dai poeti, che egli non aveva voluto nella sua "Repubblica". Il termine idea, "forma" ha una base visiva, poichè deriva dalla stessa radice del latino video, "vedere"; la forma platonica era concepita in analogia con quella visiva. Le idee platoniche sono silenti, immobili, prive di calore, non interattive ma isolate, non inserite nel mondo vitale umano ma al di sopra e al di là di esso. Naturalmente Platone non aveva piena consapevolezza delle forze inconsce all'opera nella sua psiche per produrre questa reazione, spesso eccessiva, che è dell'individuo alfabetizzato nei confronti della lentezza e dell'indugio nell'oralità."

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

- Eric Havelock (2009), La musa impara a scrivere. Riflessioni sull'oralità e l'alfabetismo dall'antichità al giorno d'oggi (PDF)

- Denise Schmandt-Besserat (1978), Gli antecedenti della scrittura - Le Scienze

Denise Schmandt-Besserat (2007), From Tokens to Writing: the Pursuit of Abstraction (PDF)

- Marco Mocchi (1999), RUCKER, ESCHER, DICK: tassellature di mondi fantastici

- (2009), Dalla tradizione orale alla parola scritta - Festival internazionale dell’oralità popolare - Comune di Torino

- Gaspare Polizzi (2002), Bachelard e la formazione dello spirito scientifico: una prospettiva di pedagogia della conoscenza

- Mauro Lucaccini (2017), Bachelard e le rotture epistemologiche

- Roberto Casati (2007), Confusioni di parole - Sole24Ore

- Andres Reyes (2018), La cassetta delle lettere del cervello

- Andres Reyes (2018), Il paradosso della lettura

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Guarda le pagine correlate

Libri consigliati

a chi vuole capire le differenze tra oralità e scrittura e chiarirsi le fratture epistemiche

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 12 agosto 2023