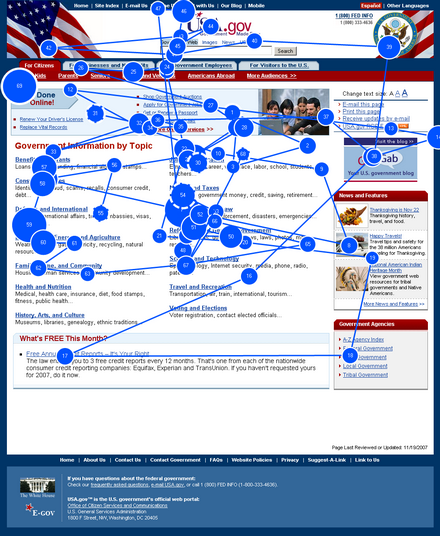

La distribuzione spaziale dei punti di fissazione mostra che la maggior parte del tempo è dedicata a guardare occhi, naso, bocca e orecchio, mentre gli altri elementi del volto, quali guancia e collo, vengono invece visualizzati per un tempo inferiore.

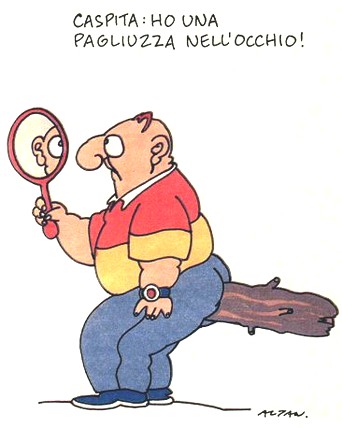

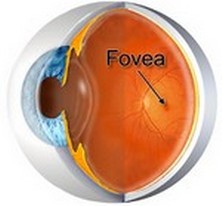

Noi non vediamo il mondo come lo vede la nostra retina. Infatti, sarebbe una visione assolutamente orribile: un insieme ampiamente distorto di pixel chiari e scuri, che esplodono verso il centro della retina, mascherato da vasi sanguigni, con un grande buco in corrispondenza del "punto cieco" da dove partono i fasci nervosi diretti verso il cervello; l'immagine sarebbe costantemente appannata, e cambierebbe con il movimento del nostro sguardo. Ciò che vediamo, invece, è una scena tridimensionale, corretta dai difetti della retina, rammendata in corrispondenza del punto cieco, stabilizzata per il nostro occhio e per i movimenti della testa, e reinterpretata enormemente sulla base della nostra precedente esperienza di scene visive analoghe.

Questa caratteristica della visione umana venne scoperta nel 1668 dal fisico Edme Mariotte che, sperimentalmente, si rese conto che ognuno dei nostri occhi ha un punto cieco (a destra nell'occhio destro e a sinistra in quello sinistro). Per verificarlo coprite l'occhio sinistro e fissate con l'occhio destro la croce nell'immagine sottostante. Muovendo lentamente la testa avanti e indietro rispetto allo schermo si scoprirà una posizione in cui il puntino scompare. Analogamente, per l'occhio sinistro, coprite l'occhio destro e ripetete l'operazione fissando il puntino dell'immagine: in una certo momento davanti allo schermo la croce posta a sinistra scomparirà.

Secondo la teoria tradizionale della percezione, i dati sensoriali affluiscono al cervello facendosi strada lungo la gerarchia sensoriale per tradursi in sensazioni visive, uditive, gustative, tattili, insomma "percezioni". Ma da un'analisi più attenta dei dati risulta che questa visione è scorretta.

Il cervello è considerato, a ragione, un sistema chiuso che funziona in base a un'attività generata internamente. Conosciamo già molti esempi del fenomeno: le operazioni di respirare, digerire e camminare sono controllate da generatori di attività che si trovano nel tronco cerebrale e nel midollo spinale e che funzionano in maniera autonoma. Durante il sonno REM il cervello è isolato dai suoi normali input, sicchè l'attivazione interna è l'unica fonte di stimolazione corticale. Nello stato di veglia l'attività interna è la base dell'immaginazione e delle allucinazioni. L'aspetto più sorprendente dello scenario è che i dati interni non sono 'generati', bensì 'modulati' dai dati sensoriali esterni. Il cervello è considerato, a ragione, un sistema chiuso che funziona in base a un'attività generata internamente. Conosciamo già molti esempi del fenomeno: le operazioni di respirare, digerire e camminare sono controllate da generatori di attività che si trovano nel tronco cerebrale e nel midollo spinale e che funzionano in maniera autonoma.La percezione riflette il confronto attivo tra input sensoriali e predizioni interne, e ci consente di capire un concetto più ampio: la consapevolezza del nostro ambiente insorge solo quando gli input sensoriali violano le 'aspettative'. Quando il mondo è previsto con esattezza, la consapevolezza non è necessaria, perchè il cervello fa bene il suo lavoro.

Il cervello formula assunti e cerca di vedere il mondo solo nella misura in cui gli occorre vederlo. E quando ci rendiamo conto che non siamo consci di quasi nessuna delle cose che ci circondano finchè non ci facciamo domande in merito, abbiamo compiuto il primo passo del nostro viaggio di autoesplorazione. Riconosciamo che la nostra percezione del mondo esterno è generata da zone del cervello a cui non abbiamo accesso.

Una ricerca condotta dalla ricercatrice Gitte Landgaard ha dimostrato che un gruppo di volontari, sottoposti alla visualizzazione flash di un centinaio di website, ha maturato un'opinione inconscia (positiva o negativa) su ognuno di essi, in un tempo di circa 50 millesimi di secondo. A supporto delle sue ricerche la Landgaard cita i risultati di alcuni studi neurofisiologici (Damasio 2000, LeDoux 1992, Ekman 1992), che hanno evidenziato come, in presenza di uno stimolo visivo il sistema limbico (cioè il nostro cervello emotivo), viene interessato prima che questo stimolo possa essere interpretato dalla neocorteccia (il nostro sistema cognitivo).

Quindi il vecchio pregiudizio "la prima impressione è quella che conta" si dimostra vero anche per i website, e questo effetto, che gli psicologi hanno denominato "Halo effect", permane nel tempo.

I migliori antidoti al modello a forma di F sono: fai il lavoro per gli utenti invece di costringerli a fare sforzi e a prendere cattive scorciatoie. Dai priorità e formatta il testo per indirizzare gli utenti verso ciò che vuoi che vedano e verso ciò che sai che vogliono vedere.

Alcuni semplici consigli:

- Includi i punti più importanti nei primi due paragrafi della pagina.

- Usa titoli e sottotitoli. Assicurati che sembrino più importanti e più visibili del testo normale in modo che gli utenti possano distinguerli rapidamente.

- Inizia intestazioni e sottotitoli con le parole che contengono la maggior parte delle informazioni : se gli utenti vedono solo le prime 2 parole, dovrebbero comunque ottenere il succo della sezione successiva.

- Raggruppa visivamente piccole quantità di contenuti correlati, ad esempio circondandoli con un bordo o utilizzando uno sfondo diverso.

- Parole e frasi importanti in grassetto .

- Approfitta della diversa formattazione dei collegamenti e assicurati che i collegamenti includano parole contenenti informazioni (anziché generiche "vai", "fai clic qui" o "altro"). Questa tecnica migliora anche l' accessibilità per gli utenti che ascoltano i collegamenti letti ad alta voce invece di scansionare visivamente il contenuto.

- Usa elenchi puntati e numeri per richiamare elementi in un elenco o in un processo.

- Taglia i contenuti non necessari.

![]()

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

B.W. Tatler, N.J. Wade, H. Kwan, J.M. Findlay, B.M. Velichkovsky (2010), Yarbus, eye movements, and vision

J. Klayman, Ha - Y.W.Ha(1987), Confirmation, Disconfirmation, and Information in Hypothesis Testing

- G. Lindgaard,C.Dudek (2002), Aesthetic Appeal versus Usability: Implications for User Satisfaction

- R. Hari, V. Kujala (2009), Brain Basis of Human Social Interaction: From Concepts to Brain Imaging - APS

- Leda Cosmides, John Tooby (1997), Evolutionary Psychology: A Primer, Leda Cosmides, John Tooby (1997) Articolo introduttivo di carattere generale sulla psicologia evoluzionistica

- Richard Masland (2020), The Brain Reshapes Our Malleable Senses to Fit the World - Quantamagazine

- Stefano D'Amico (2015), Realtà e illusione - UNIMC

Pagina aggiornata il 31 dicembre 2023