Tragedia greca, psicoanalisi e pensiero occidentale (conscio e inconscio)

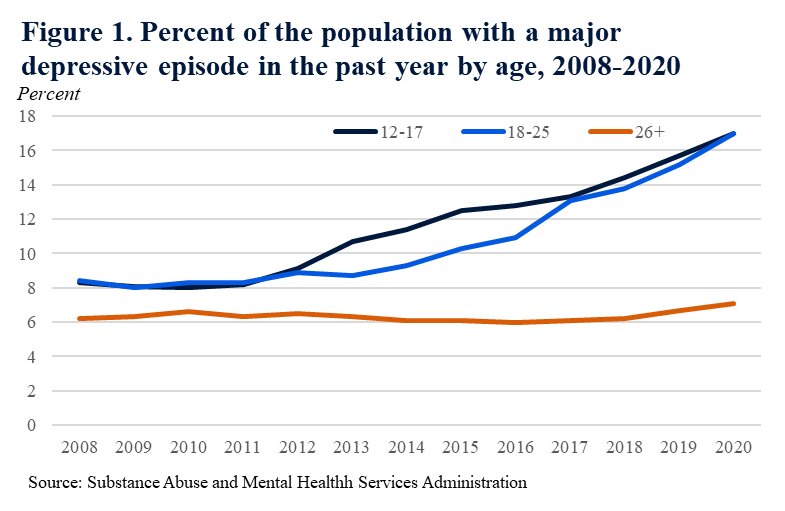

TEORIE > CONCETTI > QUANTISTICA2

Scopo di questa pagina

La tragedia greca ci parla dell'origine della cultura occidentale. Come nacque? Di quest'origine parla il grecista Diego Lanza che, nel suo libro "La disciplina dell'emozione" (p. 29), scrive: "Certo, i cori tragici furono innanzitutto cori, e di cori tragici piuttosto che di tragedie si è costretti a parlare per questa fase più antica. Tracce evidenti restano nel lessico teatrale successivo: così chiedere ed essere ammesso al concorso tragico hanno le loro espressioni stereotipe in 'chiedere il coro', 'ottenere il coro', e tragododidàskalos, cioè istruttore di cori tragici, è una delle più antiche denominazioni dell'autore di tragedie. Era d'altra parte comune opinione nel mondo antico che i primi autori di spettacoli tragici fossero innanzitutto valenti istruttori di cori." Dopo quest'inizio si arrivò all'istituzionalizzazione nella tradizione civica della tragedia, come scrive Diego Lanza (p. 30): "Il primo ricordo di Tespi corrisponde dunque, nella tradizione antica, ad una vittoria e ad un premio. La data del 534-531 non segna evidentemente una supposta invenzione della tragedia, ma l'istituzionalizzazione civica delle esecuzioni tragiche." Si trattava dunque di una gara, di un concorso, nel quale un compositore e istruttore di cori, attore e cantore egli stesso, si cimentavano nell'agorà, prima che venissero istituiti degli spazi appositi (i teatri). Scrive Diogene Laerzio: "Nell'antica tragedia era solo il coro a svolgere un'azione, poi Tespi escogitò un attore per offrire al coro intervalli di riposo." Il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1876 diede della cultura greca antica una visione nuova e controcorrente rispetto alla filologia precedente. Una visione che gli procurò l'avversità dei filosofi suoi contemporanei, ma che manifestò la modernità del suo pensiero. Egli scrive nel libro "La nascita della tragedia" (p. 5): "Che cosa significa il mito tragico proprio per i Greci dell'epoca migliore, più forte, più valorosa? E lo straordinario fenomeno del dionisiaco? Che cosa la tragedia che ne è nata? - E inversamente: ciò che ha provocato la morte della tragedia, il socratismo della morale, la dialettica, la capacità di accontentarsi e la serenità dell'uomo teoretico, - come? non poteva essere proprio questo socratismo un segno di declino, di stanchezza, di malattia, di una liberazione anarchica degli istinti? E la 'serenità greca' della grecità più tarda soltanto il rosso di un tramonto?" La realtà scaturisce dallo scontro tra due principi opposti, simboleggiati in Grecia dalle divinità di Dioniso e Apollo, che rappresentano il dualismo della cultura greca. Tenere separati mente e cervello è stata una prerogativa costante di tutta la cultura umana che va oggi attenuandosi (ma non troppo) con le scoperte neuroscientifiche. Il dualismo è stato il prezzo da pagare per studiare l'essere umano come meccanismo. Qui nasce la necessità sociale della tragedia. L'essere umano, attraverso la tragedia si riappropria delle sue passioni contrastanti e comprende che gioia e dolore, presenti nella sua vita, sono entrambi necessari e testimoniano la natura tragica della vita. Secondo Nietzsche negare la tensione tra il dionisiaco e l'apollineo che si trovano nella mente di ogni individuo può portare alla morte della vitalità umana e, ad esempio, oggi assistiamo all'enorme crescita della depressione e dei disordini mentali, soprattutto nei giovani del mondo occidentale (USA). Ma questo disagio è stato controbilanciato dai vantaggi che, portare alla coscienza certi comportamenti tribali umani, ha determinato nella civiltà occidentale, come ha evidenziato lo psicoanalista junghiano Luigi Zoja. Secondo Luigi Zoja la tragedia greca è l'antenata della psicoanalisi, e scrive nel suo libro "Psiche": "Con Freud si inaugurò un programma civile di ritiro delle proiezioni, e quindi di crescita morale della responsabilità dell'uomo. Esso è destinato a sopravvivere anche se la psicoanalisi come professione dovesse sparire [ecco perché l'influenza della tragedia greca in più di duemila anni non è sparita! (almeno nella civiltà occidentale)]. Il progresso, la democrazia, lo Stato di diritto, la giustizia sociale, lo sviluppo economico, i diritti umani: tutto ciò richiede una fuoriuscita dal vissuto magico e dalla situazione in cui la psiche è eccessivamente diluita nel mondo circostante. E' la condizione necessaria per separare il soggetto dall'oggetto osservato [il dualismo moderno] e raggiungere quelle conquiste." Solo oggi sappiamo, sulla scorta delle scoperte (dimostrate scientificamente) della meccanica quantistica che, alla fine, Nietzsche aveva ragione, cioè che abbandonare il dionisiaco e scegliere l'apollineo è stato uno svantaggio per la conoscenza (la frammentazione è un'illusione e l'olismo è la vera realtà), ma un vantaggio per la società (e i benefici addotti da Luigi Zoja lo dimostrano).

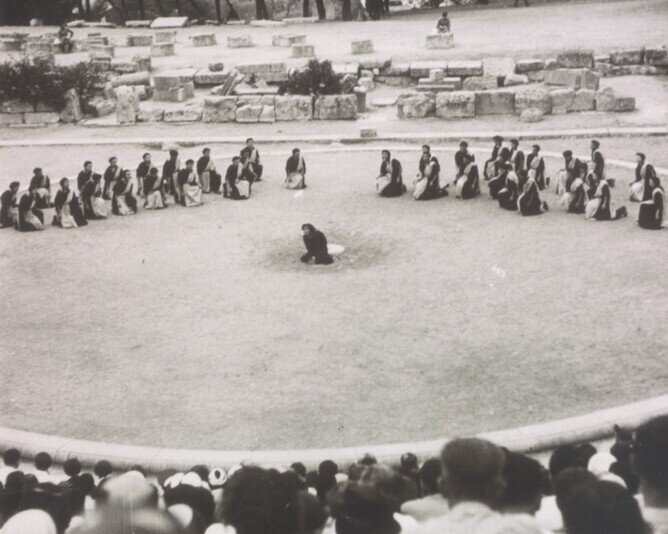

Il coro all'origine della tragedia greca

l’11 settembre del 1938, dopo secoli di silenzio scenico e inattività, l’Antico teatro di Epidauro si risvegliò e tornò a risuonare delle voci degli attori tragici con un allestimento dell’Elettra di Sofocle.

Punto chiave di questa pagina

TRAGEDIA GRECA ANTENATA DELLA PSICOANALISI: Secondo Friedrich Nietzsche negare la tensione tra il dionisiaco e l'apollineo che si trovano nella mente di ogni individuo può portare alla morte della vitalità umana. Oggi assistiamo, ad esempio, all'enorme crescita della depressione e dei disordini mentali, soprattutto nei giovani del mondo occidentale (USA). Ma questo disagio è stato controbilanciato dai vantaggi che, portare alla coscienza certi comportamenti tribali umani, ha determinato nella civiltà occidentale, come ha evidenziato lo psicoanalista junghiano Luigi Zoja, secondo il quale la tragedia greca è l'antenata della psicoanalisi, e che scrive nel suo libro "Psiche": "Con Freud si inaugurò un programma civile di ritiro delle proiezioni, e quindi di crescita morale della responsabilità dell'uomo. Esso è destinato a sopravvivere anche se la psicoanalisi come professione dovesse sparire [ecco perché l'influsso della tragedia greca in duemila anni non è sparito! (almeno nella civiltà occidentale)]. Il progresso, la democrazia, lo Stato di diritto, la giustizia sociale, lo sviluppo economico, i diritti umani: tutto ciò richiede una fuoriuscita dal vissuto magico e dalla situazione in cui la psiche è eccessivamente diluita nel mondo circostante. E' la condizione necessaria per separare il soggetto dall'oggetto osservato [il dualismo moderno] e raggiungere quelle conquiste."

Punti di riflessione

Ora andiamo alle radici del nostro sapere. All'origine dell'Occidente, la tragedia ha offerto la creazione estetica e morale più alta di tutti i tempi. Conteneva in unità, come non è mai più avvenuto, il racconto più affascinante e la saggezza più profonda. Malgrado questa complessità, l'eroe tragico era un modello per tutti: commuoveva il pubblico che si identificava nei suoi personaggi. Agli spettacoli teatrali partecipava tutta la popolazione, non una élite come oggi. [...] La tragedia diceva questo: l'uomo crede di volere il bene, di avvicinarsi al bene, di essere guidato dal desiderio del bene. In realtà è guidato da passioni irrazionali, inconsce, egoiste e selvagge, che portano alla rovina anche eroi che sembrano invincibili. La vera vita è paradosso. Dunque, più importante del conoscere nuove scienze e tecniche sarebbe la conoscenza morale: capire quanta arroganza e quanta inconsapevolezza c'è in ognuno. Però non c'è solo il paradosso nella tragedia. C'è il paradosso della tragedia. Se la tragedia è alle radici della nostra storia, tutta la nostra storia è una tragedia, cioè un paradosso. Facciamo infatti passi giganteschi nelle conoscenze scientifiche. Non ne facciamo quasi nessuno in quelle morali. Ai tempi dell'antica Grecia, ammaestrato dalla tragedia, il cittadino sapeva che le sue qualità morali sono fragili, diffidava di sé e delle buone intenzioni. Oggi, ammaestrato dall'ottimismo di Hollywood e degli spettacoli di massa, crede che sia sufficiente essere forti, coraggiosi, affidarsi al progresso e al successo. (Luigi Zoja in Sotto l'iceberg p.42)

-

Nell'Atene di 2500 anni fa, tutti - proprio tutti, dal filosofo al pescivendolo - mettevano il panino sotto l'ascella, e si sedevano per ore sui gradini di pietra, per piangere insieme ad Antigone delle sue sofferenze e gioire con lei del suo coraggio. La tragedia assicurava l'educazione morale e la catarsi psicoanalitica a ciclo continuo, nell'individuo e nella società. Oggi qualcosa di simile sarebbe difficile da realizzare perchè è difficile incontrare 'l'uomo', senza altre specifiche. Gli uomini si sono specializzati in ogni senso. Anche nell'assistere agli spettacoli. Ci sono quelli per il pubblico 'intellettuale' e quelli per il cittadino 'medio'. (Luigi Zoja in Sotto l'iceberg p.42)

-

Le prime forme di vita caratteristiche che incontriamo sono da una parte lo phthònos e dall'altra l'hybris, le radici della cultura greca. Non per questo che alla Grecia sia mancato quello strato infimo di umanità che esiste in tutti i tempi ed in tutti i paesi, ma esso fu tenuto sempre nascosto, come se una tale nazione fortunata fosse partita da un piedistallo superiore e ben distanti sin dall'inizio fossero stati Dioniso ed Apollo. Una cultura superiore deve sempre basarsi su una duplicità... (Giorgio Colli in Apollineo e Dionisiaco p. 94)

-

La scultura moderna tanto è più grande quanto più è dionisiaca, vuole cioè esprimere un'interiorità sovrumana. [...] E il dolore immenso dell'opera è ancora aumentato dalla coscienza di servirsi di qualcosa di rappresentativo proprio nella lotta contro la rappresentazione, perché ciò è nell'essenza della scultura, creata per i Greci apollinei. [...] Non occorre rivolgersi a un pessimismo metafisico senza speranza per spiegare il dolore del mondo, l'essenza stessa, cioè l'intimità, non è toccata dall'inadeguatezza del suo rapporto con il finito. Se un'interiorità possiede per se stessa un grande valore, la sua irrealizzabilità è più logicamente preveduta, di conseguenza quasi scontata sin dall'inizio, e il dolore che ne deriva è compensato dalla sua grandezza; per un uomo comune invece non conta nulla il proprio sentimento, che per lo più è desiderio volgare, quanto piuttosto la sua attuazione nella vita corporea, e poichè questa sarà necessariamente incompleta, la sua esistenza si riduce ad un'inappagamento sempre rinnovantesi ed un dolore sordo, due interiorità affatto elevate. Egli appartiene completamente alla sfera rappresentativa ed al phthònos senza averne la pura bellezza, e pretenderebbe per contro quasi di ottenere l'accesso al mondo dionisiaco per quella sofferenza da cui egli non sa liberare il suo cuore; ecco il ritratto dell'uomo moderno, né carne né pesce, del décadent.

(Giorgio Colli in Apollineo e Dionisiaco pp. 86-89)

-

Ci sono una moltitudine di impulsi comportamentali generati in un dato momento derivanti dalle nostre motivazioni e preferenze evolute, norme e valori culturali, esperienze passate in situazioni simili e da ciò che altre persone stanno attualmente facendo in quella stessa situazione. Questi impulsi ci hanno fornito motivazioni operative inconsce, preferenze e tendenze comportamentali di approccio ed evitamento associate, così come mimetismo e altri effetti di innescamento del comportamento innescati dalla semplice percezione del comportamento degli altri. Sembra che non manchino certo i suggerimenti provenienti dal nostro inconscio su cosa fare in una determinata situazione. (John Bargh, Ezequiel Morsella)

-

I processi inconsci sono intelligenti e adattivi in tutto il mondo vivente, come Dawkins (1976) sosteneva, e le prove della ricerca psicologica emerse al momento della sua stesura hanno confermato che questo principio si estende anche agli esseri umani. In natura la “mente inconscia” è la regola, non l’eccezione. (John Bargh, Ezequiel Morsella)

-

L’idea che l’azione preceda la riflessione non è nuova. Diversi teorici hanno postulato che la mente cosciente non è la fonte o l'origine del nostro comportamento; teorizzano invece che gli impulsi ad agire siano attivati inconsciamente e che il ruolo della coscienza sia quello di custode e creatore di senso a posteriori (Gazzaniga, 1985 ; James, 1890 ; Libet, 1986 ; Wegner, 2002). In questo modello, i processi coscienti entrano in azione dopo che si è verificato un impulso comportamentale nel cervello, ovvero l’impulso viene prima generato inconsciamente e poi la coscienza lo rivendica (e lo sperimenta) come proprio. Eppure, fino ad oggi, si è detto poco sulla provenienza esatta di questi impulsi. Date le prove esaminate sopra, tuttavia, ora sembra esserci una risposta a questa domanda. Ci sono una moltitudine di impulsi comportamentali generati in un dato momento derivanti dalle nostre motivazioni e preferenze evolute, norme e valori culturali, esperienze passate in situazioni simili e da ciò che altre persone stanno attualmente facendo in quella stessa situazione. Questi impulsi ci hanno fornito motivazioni operative inconsce, preferenze e tendenze comportamentali di approccio ed evitamento associate, così come mimetismo e altri effetti di innescamento del comportamento innescati dalla semplice percezione del comportamento degli altri. Sembra che non manchino certo i suggerimenti provenienti dal nostro inconscio su cosa fare in una determinata situazione. (John Bargh, Ezequiel Morsella)

_

Il concetto di percezione subliminale è affascinante, perché riflette il fatto che il nostro cervello può “conoscere” più di quanto sperimentiamo consapevolmente. Ciò porta a chiedersi come le nostre decisioni siano influenzate da questi processi inconsci (neurali). (Christianne Jacobs, Alexander T. Sack)

-

Com'è possibile che i processi mentali siano dettati da regole quantistiche? Il nostro cervello funziona come un computer quantistico? Nessuno conosce ancora le risposte, ma i dati empirici sembrano suggerire fortemente che i nostri pensieri seguano le regole quantistiche. Parallelamente a questi entusiasmanti sviluppi, negli ultimi vent’anni io e i miei collaboratori abbiamo sviluppato un quadro per modellare – o simulare – le dinamiche del comportamento cognitivo delle persone mentre digeriscono informazioni “rumorose” (cioè imperfette) dal mondo esterno. Abbiamo nuovamente scoperto che le tecniche matematiche sviluppate per modellare il mondo quantistico potrebbero essere applicate alla modellizzazione del modo in cui il cervello umano elabora i dati rumorosi. (Dorje C. Brody)

-

Lo stato cognitivo della mente riguardante una serie di scelte da fare può essere modellato in modo efficiente utilizzando un elemento di uno spazio di Hilbert ad alta dimensione. La dinamica dello stato d'animo risultante dall'acquisizione di informazioni può essere caratterizzata dal postulato della proiezione di von Neumann-Lüders della teoria quantistica. È stato dimostrato che ciò dà origine a un comportamento dinamico che minimizza l'incertezza equivalente all'aggiornamento bayesiano, fornendo quindi un approccio alternativo alla rappresentazione della dinamica di uno stato cognitivo, coerente con il principio dell'energia libera nella scienza del cervello. Il formalismo quantistico, tuttavia, va oltre il campo di applicabilità del ragionamento classico nello spiegare il comportamento cognitivo, aprendo così nuove e intriganti possibilità. (Dorje C. Brody)

-

E' l'assioma, la convinzione o il paradigma di partenza che condiziona la percezione, la valutazione e la conclusione che poi ne consegue, se cambia l'assioma di partenza si modifica tutto il processo percettivo e di conseguenza cambia l'interpretazione della realtà. Siamo esseri abitudinari, abbiamo bisogno di conferme, abbiamo bisogno di sapere che la nostra realtà è stabile ed è quella che abbiamo definito e tradotto in convinzioni, che sono strumenti concettuali di tipo interpretativo. (Doriano Dal Cengio p.212 del libro "La realtà delle cose)

Lezione magistrale di Carlo Sini sull'origine della tragedia greca e il significato che il coro dionisiaco ebbe agli inizi

Clima culturale nell'antica Grecia

Gli opposti nell'antica Grecia: apollineo e dionisiaco

Il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1876 diede della cultura greca antica una visione nuova e controcorrente rispetto alla filologia precedente. Una visione che gli procurò l'avversità dei filosofi suoi contemporanei, ma che manifestò la modernità del suo pensiero. Egli scrive nel libro "La nascita della tragedia" (p. 5):

Che cosa significa il mito tragico proprio per i Greci dell'epoca migliore, più forte, più valorosa? E lo straordinario fenomeno del dionisiaco? Che cosa la tragedia che ne è nata? - E inversamente: ciò che ha provocato la morte della tragedia, il socratismo della morale, la dialettica, la capacità di accontentarsi e la serenità dell'uomo teoretico, - come? non poteva essere proprio questo socratismo un segno di declino, di stanchezza, di malattia, di una liberazione anarchica degli istinti? E la 'serenità greca' della grecità più tarda soltanto il rosso di un tramonto?

La realtà scaturisce dallo scontro tra due principi opposti, simboleggiati in Grecia dalle divinità di Dioniso e Apollo, che rappresentano il dualismo della cultura greca. Tenere separati mente e cervello è stata una prerogativa costante di tutta la cultura umana che va oggi attenuandosi (ma non troppo) con le scoperte neuroscientifiche. Il dualismo è stato il prezzo da pagare per studiare l'essere umano come meccanismo. Per approfondire il dualismo andare alla pagina: "Dualismo e riduzionismo". A proposito del dualismo greco scrive Anna Rivoltella (vedi bibliografia 2021): "I due principi Apollo e Dioniso, così come normalità e arte, o biografia e avventura, sono conciliabili in Nietzsche nella tragedia greca, che è appunto arte che deriva dalla sublimazione di quel conflitto. Il contrasto viene perpetuato senza eliminare o condannare uno dei due poli come vorrebbe una rigida morale, perché è necessario a generare una vita come una forma d’arte, o una tragedia greca." Qui nasce la necessità sociale della tragedia. L'essere umano, attraverso la tragedia si riappropria delle sue passioni contrastanti e comprende che gioia e dolore, presenti nella sua vita, sono entrambi necessari e testimoniano la natura tragica della vita. Il mondo 'olimpico' fu creato dall'istinto apollineo per la necessità di un'illusione che sottraesse gli uomini al terrore titanico. La fase più antica della cultura greca, quella omerica, si sviluppò nel culto apollineo, simbolicamente celebrato nel tempio di Delfi. Gli uomini accettarono il culto apollineo per tentare di escludere il dolore dalla vita e nel mondo greco arcaico tale tendenza risultò dominante. Il culto di Dioniso in Grecia si sviluppò successivamente, spinto dalla necessità della musica.

Il mondo cinese (Yin e Yang)

L'alternarsi dei due elementi opposti, che è presente in tutte le culture fin dai primordi, è avvenuto in Cina (all'incirca nello stesso periodo di quello greco) con il Tao e gli opposti Yin e Yang. Esso è il binomio inscindibile che caratterizza l'interiorità umana. Per approfondire il dualismo nella cultura cinese andare alla pagina: "I Ching - Il libro dei mutamenti"

(Cliccare per approfondire)

Il mondo induista (Lingam e Yoni)

Anche nella cultura induista si sviluppò il dualismo e la Bhagavad Gita (uno dei testi chiave del Vedanta) ne parla: "…Loro, la cui percezione della dualità o esperienza delle coppie di opposti è fatta a pezzi, sono autocontrollati, intenti al benessere di tutti gli esseri… sono i saggi (Bhagavad Gita 5.25)". Per approfondire il dualismo nella cultura indiana andare alla pagina: "Yoga e psicoanalisi"

Lingam e Yoni (Shiva e Shakti) in un tempio induista

Lo Yoni Tantra afferma: “Hari, Hara e Brahma – gli dei della creazione, mantenimento e distruzione – hanno tutti origine nella yoni”. Il potere generativo e creativo della dea madre, Shakti o Devi, si manifesta attraverso la yoni. La sua unione con il lingam illustra l'armonia e l'interazione tra le energie femminili e maschili. (Cliccare per approfondire)

Alle origini del pensiero greco antico

«I tempi titanici possono vedersi, dunque, come un periodo di transizione tra l’uomo primitivo e l’uomo colto, civilizzato, un periodo durante il quale non esisteva né il rituale, né il culto dell’uomo primitivo, né l’immaginazione antropomorfa ben definita dell’uomo molto colto e religioso» (López-Pedraza, 1987, p. 67). (Fonte: jungitalia.it)

Un giorno, poco tempo dopo la loro sconfitta, i Titani, furiosi per la cacciata dall’Olimpo e l’esilio nel Tartaro, tendono un’imboscata a un curioso e ancora molto giovane Dioniso all’interno di una remota grotta, nascosta all’occhio vigile del padre Zeus. I Titani attaccarono il giovane Dioniso, lo smembrarono e ne divorarono le carni. Zeus, saputo dell’agguato colpì i Titani con la folgore e li ridusse in cenere fumante. Fu da queste ceneri che Zeus creò l’uomo e tutta l’umanità. ’uomo perciò è costituito da una componente titanica e da una dionisiaca, espressione delle due potenzialità archetipiche molto differenti che abitano il paesaggio psichico, i nostri movimenti psichici. (Fonte: jungitalia.it)

Apollo e Dioniso nella mente umana

(Cliccare per approfondire)

Apollo e Dioniso sono nella nostra mente, così come in altre culture vi sono altri simboli (Yin e Yang, o altri) che rappresentano il medesimo processo di separazione di mente e cervello. Il medico Paolo Maggi scrive (vedi bibliografia 2017):

Nel nostro cervello Apollo e Dioniso si incontrano, si scontrano, si confrontano e convivono. Da migliaia di anni. E non è possibile alterare quest’armonia senza alterare irreparabilmente la mente stessa. La via per contrastarne la violenza non è quella di uccidere Dioniso. E’ un’altra. Così nella mente di ognuno di noi come nella società. [...] La violenza di Apollo è molto più raffinata, agisce attraverso il pensiero e la parola, colpisce da lontano. Quella di Dioniso è invece una violenza brutale, immediata, fisica. Ma sono comunque due forme di violenza. [...] Secondo Nietzsche, la cultura dell’antica Grecia è vissuta in armonia tra queste due forze, fino all’arrivo di Socrate, con la sua influenza su Euripide. E la tragedia, secondo Nietzsche, morirà suicida proprio per mano di Euripide che, abbandonato il gioco di armonie tra Apollo e Dioniso, metterà in scena da quel momento in poi un’unica arida maschera: quella del razionalismo socratico sotto la quale, ancora più insidiosa, si nasconde la nostra violenza. Da quel momento, nella civiltà occidentale, è iniziato il dominio di Apollo su Dioniso. E questo ha generato un’ insanabile perdita di armonia. E’ come, per un orientale, lo yang senza lo yin. Come il maschile senza il femminile. La luce senza il buio. Il bianco senza il nero. La chioma senza le radici. Infatti, molti secoli dopo, Carl Gustav Jung ha descritto le due polarità della nostra mente, quella apollinea e dionisiaca, come parti di un albero, le cui radici sono la componente più istintiva, primordiale, animalesca del nostro io, e le cui chiome si innalzano fino a toccare le vette del divino: “Come la psiche si perde in basso nella base organico materiale, così essa trapassa in alto in una forma cosiddetta spirituale, la cui natura ci è poco nota come ci è poco nota la base organica dell’istinto”. L’inconscio di Jung è un universo magmatico, privo di polarità, dove coesistono indistinte le due metà della nostra mente: l’istinto animale e la pulsione al sacro. L’inconscio dionisiaco è un’enorme fonte di energia e vitalità da cui la nostra mente può attingere forza, ma che ci può anche creare parecchi problemi. Infatti il nostro lato oscuro della luna è costretto ad una scomoda convivenza con l’altro inquilino anche più ingombrante di lui: il nostro io razionale e apollineo, quell’insieme di costumi e di valori sociali e culturali con cui la famiglia e la società ci hanno plasmato dalla nascita. L’uomo, per Jung, deve darsi un obiettivo: riuscire a plasmare una propria autonoma personalità in cui Apollo e Dioniso convivano in armonia. Questo è possibile solo se si è disposti ad esplorare il nostro inconscio, a imparare a conoscerlo e a portarlo alla luce del sole."

Perchè il disagio mentale è in crescita nei giovani del mondo occidentale?

(Cliccare per andare alla fonte)

Lo psicoanalista Luigi Zoja scrive: "Il progresso, la democrazia, lo Stato di diritto, la giustizia sociale, lo sviluppo economico, i diritti umani: tutto ciò richiede una fuoriuscita dal vissuto magico e dalla situazione in cui la psiche è eccessivamente diluita nel mondo circostante. E' la condizione necessaria per separare il soggetto dall'oggetto osservato [il dualismo moderno] e raggiungere delle conquiste."

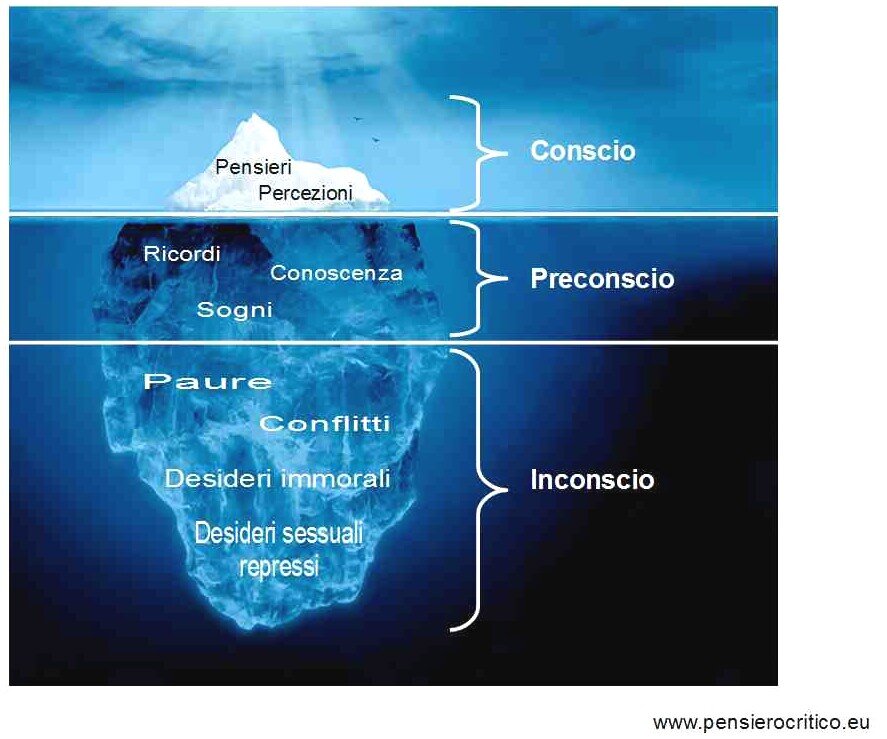

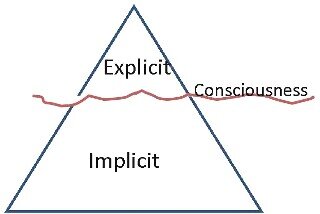

Il passaggio dalla conoscenza implicita alla conoscenza esplicita è mediato dal prevalere della coscienza sull'inconscio

Il fatto, documentato dalle fonti (Diego Lanza), che ci sia stato il coro all'origine della tragedia greca, avvalora l'origine inconscia dei contenuti che si volevano trasmettere. Infatti ci si trovava in Grecia nella fase di transizione dalla tradizione orale alla cultura scritta (verbomotoria), ma il transito non era ancora pienamente avvenuto e, come scrive Walter Ong, bisognerà attendere l'alfabetizzazione della società greca prima che le parole (i testi) dei drammaturghi mettano in secondo piano il coro e i suoi contenuti inconsci. Il passaggio da una conoscenza implicita a una conoscenza esplicita testimonia la presa di coscienza di contenuti mentali che dall'inconscio cognitivo entrano a far parte della coscienza dell'individuo. John Bargh scrive: "Il primato del pensiero cosciente nel modo in cui le persone storicamente hanno pensato alla mente è illustrato oggi nelle parole che usiamo per descrivere altri tipi di processi: sono tutte modifiche o qualificazioni della parola conscio (cioè inconscio, preconscio, subconscio, nonconscio)".

Come funziona la psiche umana

Scrivono lo psicologo John Bargh e il neuroscienziato Ezequiel Morsella in "The unconscious mind" (vedi bibliografia 2008):

L'evoluzione ci ha plasmati come 'Sistemi aperti'

con un inconscio euristico adattativo

con un inconscio euristico adattativo

Se collocate nel contesto più ampio delle scienze naturali, in particolare della biologia evoluzionistica, le diffuse scoperte di sofisticati sistemi di guida del comportamento inconscio non solo hanno senso, ma risultano essere state previste a priori. Dawkins, 1976; Dennett, 1991, 1995). [...] Data l’incertezza del futuro e la lentezza del cambiamento genetico, i nostri geni non ci hanno fornito risposte fisse a eventi specifici (perché questi non possono essere previsti con alcun grado di precisione), ma tendenze generali che sono adattative attraverso le variazioni locali (Dawkins, 1976). È per questo motivo che l'evoluzione ci ha plasmato come sistemi aperti (Mayr, 1976). Questa qualità aperta dà spazio alla “sintonizzazione fine” del neonato con le condizioni locali. Gran parte di questo ci viene dato dalla cultura umana, dalle condizioni locali (soprattutto sociali) del mondo in cui ci capita di nascere. Dawkins (1976) ha osservato che la plasticità fenotipica consente al bambino di assorbire, in modo del tutto automatico, “un sistema di abitudini già inventato e ampiamente messo a punto nel cervello parzialmente non strutturato” (p. 193). L’acquisizione di conoscenze culturali è un passo da gigante verso l’adattamento all’attuale ambiente locale. Qualsiasi bambino nato oggi può essere immediatamente ricollocato in qualsiasi luogo e in qualsiasi cultura del mondo e quindi si adatterà e parlerà la lingua di quella cultura proprio come qualsiasi bambino nato lì (Dennett, 1991). Le guide culturali al comportamento appropriato (inclusi linguaggio, norme e valori) vengono “scaricate” durante lo sviluppo della prima infanzia, riducendo così notevolmente l'imprevedibilità del mondo del bambino e la sua incertezza su come agire e comportarsi in esso.

L'effetto Priming ci fa percepire

ciò che serve a guidare il nostro comportamentoIl priming contestuale è un meccanismo che fornisce un adattamento ancora più preciso agli eventi e alle persone nel tempo presente (Higgins & Bargh, 1987). Nel priming contestuale, la semplice presenza di determinati eventi e persone attiva automaticamente le nostre rappresentazioni di essi e, contemporaneamente, tutte le informazioni interne (obiettivi, conoscenza, affetti) immagazzinate in quelle rappresentazioni che sono rilevanti per la risposta. La base evoluta e innata di questi onnipresenti effetti di priming è rivelata dal fatto che essi sono presenti subito dopo la nascita, sostenendo le capacità imitative del bambino (vedi Meltzoff, 2002).Tali effetti priming, in cui ciò che si percepisce influenza direttamente ciò che si fa, dipendono dall'esistenza di una connessione stretta e automatica tra percezione e comportamento.Questa stretta connessione è stata infatti scoperta nelle neuroscienze cognitive con la scoperta dei neuroni specchio nella corteccia premotoria, che si attivano sia quando si percepisce un dato tipo di azione da parte di un'altra persona, sia quando si intraprende quell'azione da soli (Frith & Wolpert, 2004). Come opzione predefinita o punto di partenza per il proprio comportamento, adottare ciecamente o inconsciamente ciò che fanno gli altri intorno a te ha un buon senso adattivo, specialmente in situazioni nuove e con estranei. Queste tendenze al default e la loro natura inconscia e non intenzionale sono state dimostrate più volte negli adulti nella ricerca di Chartrand e colleghi (vedi Chartrand, Maddux e Lakin, 2005). Non solo le persone tendono ad adottare il comportamento fisico (postura, gesti facciali, movimenti delle braccia e delle mani) degli estranei con cui interagiscono, senza volerlo o essere consapevoli di farlo, ma questa imitazione inconscia tende anche ad aumentare la simpatia e il legame tra gli individui, fungendo da sorta di “collante sociale” naturale.Avvicinarsi o allontanarsi da persone o cose nel nostro ambiente o,a maggior ragione, in ambienti non familiari, è un impulso inconscioL’evoluzione (così come l’apprendimento precoce e la cultura) influenza le nostre preferenze e, attraverso di esse, le nostre tendenze ad avvicinarci o evitare aspetti del nostro ambiente. Siamo predisposti a preferire determinati oggetti e aspetti del nostro ambiente rispetto ad altri. Siamo spesso guidati dai nostri sentimenti, intuizioni e reazioni viscerali, che danno priorità alle cose importanti da fare o a cui prestare attenzione. L’idea che l’azione preceda la riflessione non è nuova. Diversi teorici hanno postulato che la mente cosciente non è la fonte o l'origine del nostro comportamento; teorizzano invece che gli impulsi ad agire siano attivati inconsciamente e che il ruolo della coscienza sia quello di custode e creatore di senso a posteriori (Gazzaniga, 1985; James, 1890; Libet, 1986; Wegner, 2002). In questo modello, i processi coscienti entrano in azione dopo che si è verificato un impulso comportamentale nel cervello, ovvero l’impulso viene prima generato inconsciamente e poi la coscienza lo rivendica (e lo sperimenta) come proprio. Ci sono una moltitudine di impulsi comportamentali generati in un dato momento derivanti dalle nostre motivazioni e preferenze evolute, norme e valori culturali, esperienze passate in situazioni simili e da ciò che altre persone stanno attualmente facendo in quella stessa situazione. Questi impulsi ci hanno fornito motivazioni operative inconsce, preferenze e tendenze comportamentali di approccio ed evitamento associate, così come mimetismo e altri effetti di innescamento del comportamento innescati dalla semplice percezione del comportamento degli altri. Sembra che non manchino certo i suggerimenti provenienti dal nostro inconscio su cosa fare in una determinata situazione.

Approccio o evitamento? Ecco come siamo sopravvissuti!

Bargh e Morsella scrivono: "L'evoluzione influenza le nostre preferenze e le nostre tendenze ad avvicinarci o evitare aspetti del nostro ambiente. Siamo predisposti a preferire oggetti e aspetti del nostro ambiente rispetto ad altri. Le nostre preferenze attuali derivano da quelle che in passato servivano a fini adattivi. Un principio della teoria evoluzionistica è che l'evoluzione si basa su ciò con cui deve lavorare in quel momento; i cambiamenti sono lenti e incrementali. La conoscenza acquisita a un livello inferiore - le scorciatoie e altri "buoni trucchi" che hanno funzionato costantemente sul nostro passato evolutivo a lungo termine appaiono come conoscenza a priori, e non siamo a conoscenza della fonte. Campbell ha chiamato questi "processi di scelta rapida" perché ci evitano (individualmente) di dover capire da zero quali processi sono utili e quali sono pericolosi"

Per approfondire le euristiche andare alla pagina "Euristiche e Bias".

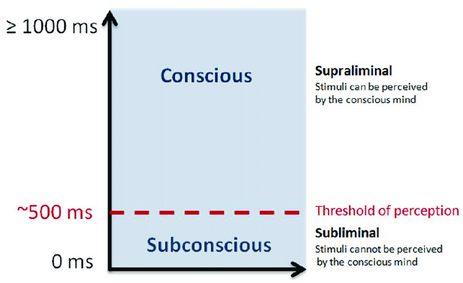

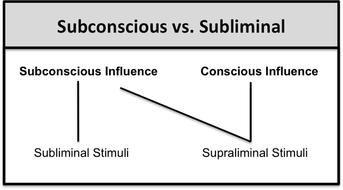

In che modo avviene il Priming: messaggi subliminali e sopraliminali

Il modo per accedere all'inconscio, usato dai ricercatori, è stato quello "subliminale", cioè quello di esporre dei contenuti (parole, suoni, immagini, ecc) per un tempo inferiore alla soglia percettiva umana, che è di circa 500ms. La coscienza del soggetto non è consapevole di aver visto i contenuti, ma il suo inconscio li ha registrati. Il sito Neuroscienze.net riporta:

L’interesse per la percezione subliminale risale ai primi del novecento e nasce grazie ai sorprendenti risultati degli esperimenti condotti dal neurologo Otto Poetzel (riportati anche nell’edizione del 1919 de L’Interpretazone dei sogni di Freud). Questi sottoponeva dei soggetti a delle proiezioni di immagini per brevissime frazioni di secondo e poi chiedeva loro di disegnare ciò che avevano visto. Poi, il giorno successivo esaminava i loro sogni, scoprendovi quegli elementi o particolari delle immagini proiettate che il soggetto non aveva rilevato consciamente il giorno prima e che non aveva riportato nei suoi disegni. Questi risultati portavano alla luce il fatto che l’uomo vede e sente molto di più di quanto egli consapevolmente crede di vedere e sentire, e non solo, ma anche che quanto egli vede e sente “senza saperlo” rimane presente ed agisce nella sua memoria subconscia. Tali risultati aprirono la strada a tutta un serie di studi sul fenomeno della percezione subliminale.

I messaggi "sopraliminali" implicano uno stimolo che ha un'influenza sia conscia che inconscia. La parola "limen" proviene dal greco e significa "soglia". A differenza dei messaggi subliminali, i messaggi sopraliminali contengono uno stimolo che le persone possono effettivamente notare, ma esse non sanno che sta influenzando il loro comportamento. Questo fenomeno influenza la vita quotidiana di ogni persona e prende il nome di "priming". Nella nostra rete semantica ogni nodo che contiene informazioni simili o correlate è connesso; se un'area della nostra rete semantica è attivata, lo sono anche altre aree. Di conseguenza i messaggi sopraliminali ci influenzano inducendoci a pensare ad aspetti di un messaggio che sono correlati. E' un meccanismo mentale che ci fa preferire tutto ciò che abbiamo già visto rispetto a stimoli completamente sconosciuti. Un automatismo usato dai pubblicitari e dai politici per favorire l'accoglimento rapido di prodotti, personaggi e idee. Il Priming consiste infatti nello sfruttamento dell'euristica del riconoscimento da parte dei comunicatori: quanto maggiore è l'enfasi e la frequenza con cui una notizia viene divulgata, tanto maggiore è anche il richiamo alla memoria dello schema mentale del lettore (e di tutti i concetti che il lettore ha associato nel tempo a quel tema). Sfruttando il priming i comunicatori influenzano le decisioni di voto degli elettori e di acquisto dei consumatori. Non a caso Amazon ha denominato "prime" i servizi che offre in abbonamento ai consumatori.

I neuroscienziati Christianne Jacobs e Alexander Sack nel loro articolo (vedi bibliografia 2012), hanno indagato il ruolo che l'adescamento subliminale gioca nei comportamenti. Essi scrivono:

Si stanno accumulando prove a favore della necessità di una connettività ricorrente per la consapevolezza visiva, sebbene alcune domande, come la necessità di una connessione globale rispetto a elaborazioni locali ricorrenti, non sono ancora chiarite. Tuttavia, questo non vuol dire che l'elaborazione ricorrente sia sufficiente per la coscienza, come implicherebbe una definizione neurale della coscienza in termini di connettività ricorrente. Sosteniamo che l'interesse limitato che la neuroscienza cognitiva ha attualmente per l'NCSP (Neural Correlates of Subliminal Priming) è immeritato, perché la scoperta dell'NCSP può fornire informazioni sul motivo per cui le persone esprimono (e non) determinati comportamenti. [...] Il priming subliminale ha guadagnato interesse da una prospettiva neuroscientifica e, accanto alla risposta comportamentale, la risposta neurale agli stimoli subliminali è diventata un argomento di ricerca scientifica. Affinché uno stimolo inconscio guidi il comportamento futuro, deve, almeno in una certa misura, attivare il macchinario neurale, che è in sostanza il generatore di tutti i comportamenti. L'attività neurale correlata alla capacità di innesco di uno stimolo subliminale potrebbe essere chiamata i correlati neurali dell'innesco subliminale o NCSP. D'altra parte, il fatto che lo stimolo rimanga inconsapevole, implica che manchi un aspetto vitale dell'elaborazione neurale, ovvero l'NCC (Neural Correlate of Consciousness). Tracciare la firma neurale del priming subliminale (e sopraliminale) potrebbe avvicinarci alla risoluzione del mistero di come il cervello umano crea la coscienza. Un approccio che è stato adottato per identificare l'NCC è la sottrazione delle risposte neurali agli stimoli visivi consapevoli rispetto a quelli inconsapevoli. L'attività neurale residua dopo la sottrazione è considerata parte del NCC. Ultimamente è stata avanzata l'idea che l'NCC sia costituito da connessioni ricorrenti (o rientranti) non gerarchiche.

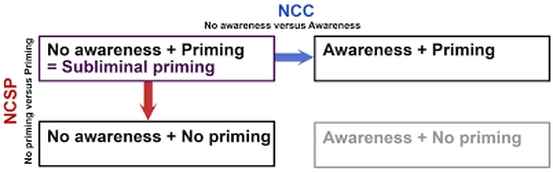

Percezione subliminale in relazione a NCC e NCSP. Il priming subliminale è un paradigma interessante, perché comporta la dissociazione della consapevolezza visiva e dell'impatto comportamentale, come misurato dal priming. Le condizioni del priming subliminale sono state principalmente confrontate con le condizioni del priming sopraliminale (consapevolezza e priming). Questo approccio fornisce informazioni sui correlati neurali della coscienza (NCC). La dimensione opposta riflette il contrasto tra il priming subliminale e le condizioni in cui lo stimolo visivo subliminale non porta al priming. Questo approccio può essere informativo per quanto riguarda i correlati neurali del priming subliminale (NCSP). La quarta condizione (consapevolezza + nessun adescamento) è la situazione che teoricamente completerebbe la tabella,

Le conclusioni dell'articolo sono:

Connessioni ricorrenti sono state implicate in molti aspetti della percezione visiva, non ultima la consapevolezza fenomenale degli stimoli visivi. Le prove neuroscientifiche che le connessioni ricorrenti sono (parte del) NCC si stanno accumulando. Ma per alcuni ricercatori questo non va abbastanza lontano. Victor Lamme, uno dei primi e più visibili fautori di connessioni ricorrenti come l'NCC, ha suggerito che non si parla più di correlato neurale della coscienza, ma piuttosto di una definizione neurale di coscienza (NDC). Non sorprende che affermi che definire la coscienza in termini di connettività ricorrente ha più senso. Ci si potrebbe chiedere se i tempi siano maturi per un simile cambiamento paradigmatico. Anche se l'evidenza empirica che implica un'attività ricorrente nella consapevolezza è in aumento, ciò non porta automaticamente alla conclusione che l'attività ricorrente sia sufficiente per la consapevolezza, una conclusione che è implicitamente parte del concetto di NDC.

Sembra dunque che ci siano, almeno, due tipi di inconscio, cioè: L'inconscio affettivo (quello psicoanalitico) e l'inconscio cognitivo, come scrive lo psicoanalista Paolo Migone: "Un'altra caratteristica dell'inconscio psicoanalitico è quella di essere, come una volta lo definì Freud (1932, p. 179), un "calderone ribollente" di impulsi e desideri. Questo aspetto lo rende certamente molto diverso dall'inconscio cognitivo, dove non si parla di desideri che premono per la loro gratificazione immediata, di pulsioni insaziabili che continuamente mettono in difficoltà l'Io il quale deve usare dei meccanismi di difesa per arginarle (rimozione, sublimazione, spostamento, ecc.). Nell'inconscio cognitivo si parla, più che di emozioni, appunto di "cognizioni", di pensieri, di problem solving, e di "processi" più che di "contenuti". Secondo la psicoanalisi freudiana infatti il pensiero - cioè i processi cognitivi, quelli insomma che sono oggetto di studio dei cognitivisti - non si forma autonomamente, ma dal conflitto con la realtà".

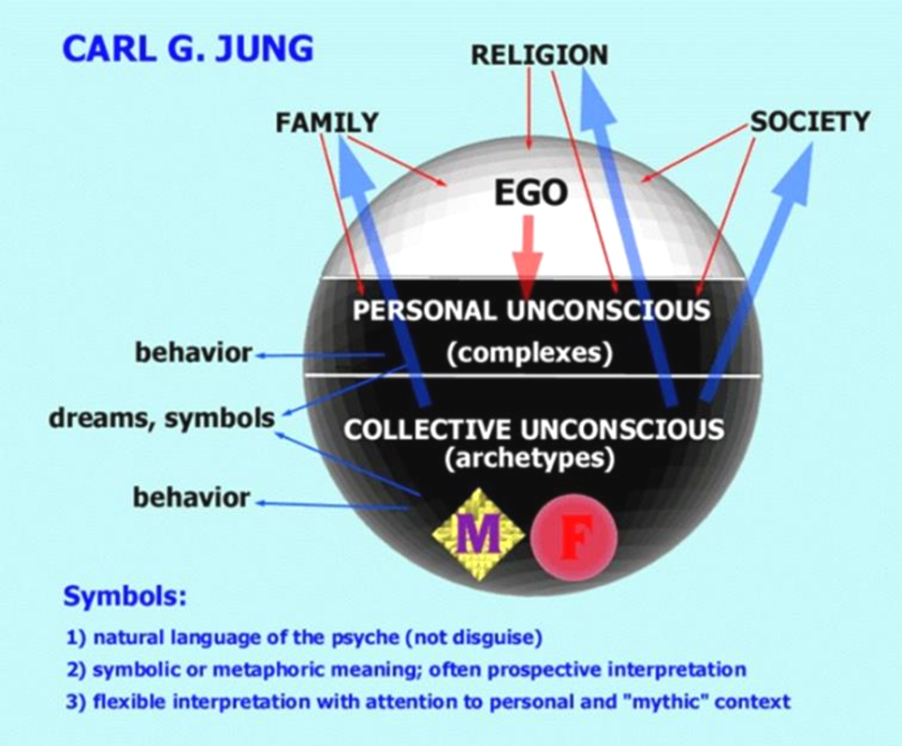

La teoria di Jung divide la psiche in tre parti. La prima è l'ego, che Jung identifica con la mente cosciente. Strettamente correlato è l' inconscio personale, che comprende tutto ciò che attualmente non è cosciente, ma può esserlo. L'inconscio personale è simile alla comprensione dell'inconscio da parte della maggior parte delle persone in quanto include sia i ricordi che vengono facilmente richiamati alla mente sia quelli che sono stati soppressi per qualche motivo. Ma non include gli istinti che Freud vorrebbe includere.

Ma poi Jung aggiunge la parte della psiche che distingue la sua teoria da tutte le altre: l' inconscio collettivo. Potresti chiamarla la tua "eredità psichica". È il serbatoio delle nostre esperienze come specie, un tipo di conoscenza con cui tutti nasciamo. Eppure non potremo mai esserne direttamente coscienti. Influenza tutte le nostre esperienze e comportamenti, soprattutto quelli emotivi, ma ne sappiamo solo indirettamente, osservando quelle influenze.

La lunga strada di un pensiero dall'inconscio alla coscienza, e infine al comportamento

Primo passo: Inconscio

(collettivo, personale, cognitivo, ecc.)

Il punto di partenza di ogni ragionamento è sempre l'inconscio perchè esso costituisce fin dagli inizi (ominidi) un sistema di guida automatico sia per l'uomo ancestrale, sia per l'uomo moderno. Infatti ognuno di noi riceve una grande quantità di impulsi sia sopraliminali (percepibili dalla coscienza), sia subliminali (non percepibili dalla coscienza per motivi fisiologici) che, inevitabilmente, condizionano i nostri pensieri. Tutto il mondo sociale intorno a noi continua a condizionarci con valori, motivazioni culturali, preferenze emotive, di cui non siamo consapevoli ma che hanno agito inconsciamente sulla nostra psiche, molti dei quali attendono solo un innesco per trasferirsi nel preconscio e poi nella coscienza. Inoltre molti di quei pensieri inconsci hanno subito la scrematura del nostro sistema di valutazione personale (vedi pagina "Framing"). Come scrive lo psicologo John Bargh (vedi pagina "Nascita dell'inconscio": "l'inconscio si è evoluto come sistema di guida comportamentale e come fonte di impulsi adattivi e di azione appropriati, queste preferenze attivate inconsciamente dovrebbero essere direttamente collegate ai meccanismi comportamentali. Diversi studi hanno ora stabilito questa connessione: i processi di valutazione immediati e non intenzionali sono direttamente collegati alle predisposizioni comportamentali di approccio e di evitamento. L'idea che l'azione precede la riflessione non è nuova."

Secondo passo: Coscienza

Una volta che un pensiero scaturito dall'inconscio, ha raggiunto la coscienza diventa possibile attuare su di esso delle riflessioni consce che consentono di sviluppare, indefinitamente, quel processo chiamato "cultura". (vedi pagina "Semiosi illimitata")

Come scrive lo psicologo John Bargh: "i processi coscienti si attivano dopo che si è verificato un impulso comportamentale nel cervello, cioè l'impulso viene prima generato inconsciamente, quindi la coscienza lo rivendica (e lo sperimenta) come proprio. Eppure, fino ad oggi, si è detto poco sulla provenienza, esattamente, di quegli impulsi. Date le prove sopra esaminate, tuttavia, ora sembra esserci una risposta a questa domanda. Ci sono una moltitudine di impulsi comportamentali generati in un dato momento derivati dalle nostre motivazioni e preferenze evolute, dalle norme e dai valori culturali, dalle esperienze passate in situazioni simili e da ciò che altre persone stanno attualmente facendo in quella stessa situazione. Questi impulsi ci hanno permesso di operare inconsciamente motivazioni, preferenze e tendenze comportamentali di approccio e di evitamento associati"

Terzo passo: Comportamento

L'ultimo passo per il cambiamento della realtà è il tentativo di attuare nella propria società i cambiamenti (grandi o piccoli) elaborati dalla coscienza.

Percorso di un pensiero dall'inconscio al comportamento di una persona non individuata

Per fornire una breve panoramica del modello di coscienza umana di Jung, si inizia con un “ inconscio collettivo ” da cui, in ultima analisi, ogni individuo opera. È la totalità dell'esperienza umana da cui deriva l'inconscio personale di ognuno. All'interno di questo regno inconscio vivono alcuni archetipi, come l'Ombra e l'Anima/Animus. Questi archetipi sono simboli di diversi aspetti del Sé. L'Ombra rappresenta tutti gli aspetti più oscuri del Sé che tendiamo a detestare e a proiettare sugli altri. L'Anima è la personificazione di tutte le qualità femminili in un uomo (analogamente, l'Animus è la personificazione di tutte le qualità maschili in una donna).

L'individuazione è un processo psichico inconscio che dura tutta la vita

L'individuazione è un processo psichico inconscio che dura tutta la vita. Carl Gustav Jung, nel libro "L'io e l'inconscio", lo definisce così (pp. 85-86):

Individuarsi significa diventare un essere singolo e, intendendo noi per individualità la nostra più intima, ultima, incomparabile e singolare peculiarità, diventare sé stessi, attuare il proprio Sé. "Individuazione" potrebbe dunque essere tradotto anche con l' "attuazione del proprio Sé" o "realizzazione del Sé". [...] In genere non si distingue sufficientemente tra individualismo e individuazione. L'individualismo è un mettere intenzionalmente in rilievo le proprie presunte caratteristiche in contrasto coi riguardi e gli obblighi collettivi. L'individuazione invece implica un migliore e più completo adempimento delle destinazioni collettive dell'uomo, poichè un'adeguata considerazione della singolarità dell'individuo favorisce una prestazione sociale migliore di quanto risulti se tale singolarità viene trascurata o repressa.

Per approfondire l'individuazione secondo Jung andare alla pagina: "Individuazione di Jung".

Riflessioni sul mito

Il ripresentarsi di temi simili nelle epoche e nelle culture più diverse ci ricorda che dobbiamo sempre fare i conti con un inconscio non solo personale ma anche collettivo: e con i suoi contenuti archetipici. Ne è tragico esempio il bisogno di eroismo arcaico manifesto nei fondamentalismi. Il mito è una categoria che permette distinzioni all’interno di una apparente modernità. Mentre gli attentati di Parigi hanno scopi vendicativi e mediatici più legati all’attualità, l’attacco dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle cercava anche di essere la continuazione di un antichissimo mito presente della cultura occidentale: quello dell’arroganza punita, di una nemesis che colpisce la hybris (arroganza).

Il mito è una categoria che permette distinzioni all’interno di una apparente modernità

Come la tragedia greca ha modellato la mente umana

La poetessa e scrittrice Ruth Padel, figlia di uno psicoanalista, ha voluto esprimere la sua opinione su come la tragedia greca ha modellato la mente umana e la concezione della mente e del"sé". Lo ha fatto nel libro "In and out of the mind - Greek images of the tragic self" dove, in particolare, confronta la scelta e l'uso delle parole in Omero e nella tragedia greca.

Ella scrive (pp.18-20):

Nella tragedia, il linguaggio della coscienza proviene da Omero, con cui i poeti ateniesi hanno pensato e lavorato, e dai poeti lirici del settimo e sesto secolo a.C. Ma l'uso successivo dell'accumulo del linguaggio greco della coscienza illumina anche l'uso tragico. Le importanti fonti successive sono i poeti ellenistici di altre città, e soprattutto l'ateniese Platone, nato nel 429 a.C. (Platone aveva 14 anni quando "Le Troiane" venne rappresentata per la prima volta, e questa tragedia influenzò profondamente la sua opera). Ci sono alcune varianti su come quelle parole appartengono a generi diversi. Ma in generale la tragedia riposa su un consistente nucleo poetico di attese riguardo all'interiorità. [...] Prapides è una rara parola plurale usata da Omero e nella tragedia per indicare il significato di "comprensione" o "luogo di comprensione" e anche "luogo di desiderio": nell'antico senso inglese, il "cuore" di ognuno. I giganti dicono di Zeus che essi conoscono il suo onnicomprensivo 'prapides' e il suo 'noema' (pensiero). Phren e il suo plurale, phrenes sono parole molto usate, al centro del linguaggio tragico della mente.

Lo scopo del suo libro, Ruth Padel lo descrive così (p.6):

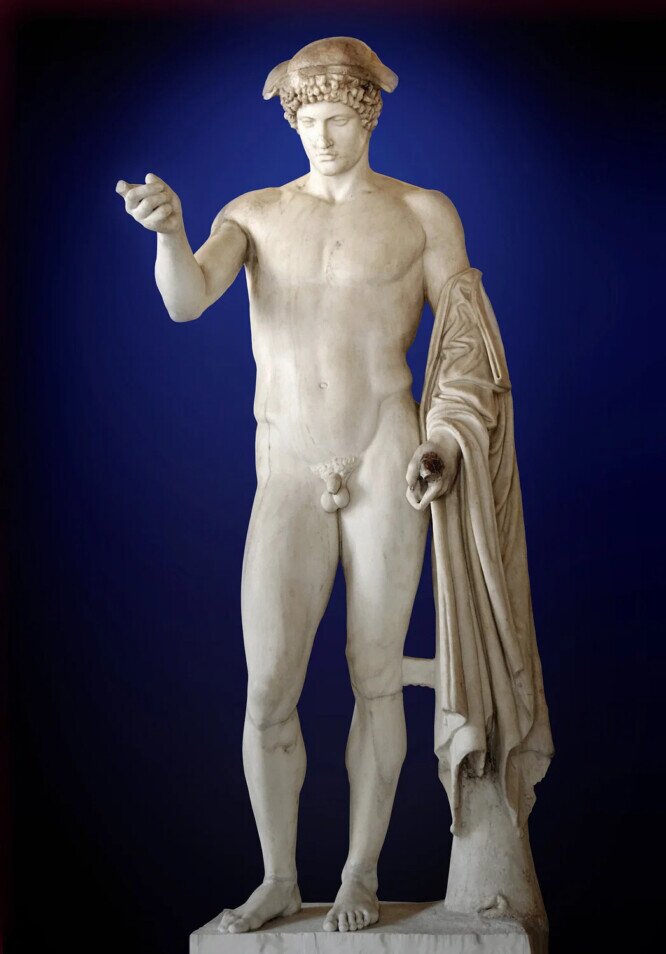

Questo libro [In and out of the mind] si concentra sulle idee del V secolo sull'interiorità corporea e

su ciò che intendiamo quando diciamo "mente". Un sottotema sono le nostre differenze in queste areerispetto ai greci del V secolo. Il progetto principale è quello di avvicinarsi alle immagini greche dell'interioritàumana partendo dalle connessioni che i greci vedevano tra interno ed esterno. Il libro opera principalmentecreando le proprie connessioni: ad esempio, le teorie degli scienziati greci sulla percezione e la malattia ela visione della passione della tragedia greca. Entrambi suggeriscono un particolare modello di rapporto trainterno ed esterno. Dentro e fuori: Il dio della relazione è Hermes, dio della porta, della creazione di connessioni.Ha molti altri nomi: Strophaios, "L'imperniato" (Pivoter)", divinità dello Stropheus, "cerniera", e Prothuraios,"Davanti alla Porta". È un maschio, mobile, padrone del linguaggio e delle strade, degli annunciatori,dei messaggi, dell'interpretazione, della comunicazione e delle sue ambiguità.È il dio della doppiezza in diversi aspetti, indicati dal suo bastone, che tiene due serpenti, uno su ciascun lato,che si specchiano l'uno nell'altro. È il signore dell'illusione linguistica, dà voce a ciò che non si vede,dentro, silenzioso: ai morti, alle viscere.Traduce il pensiero, che è interiore, nella sua manifestazione esterna, la parola. Lui è colui che porta fuori.Riporta i morti, ambiguamente, alla luce. È "il più utile degli dei" con "una voce adorabile" tutta sua.La familiarità degli Ateniesi con questa divinità della soglia illumina i modi in cui sia la loro tragediache la scienza greca del loro tempo mettono in relazione l'interno di un essere umano con il mondo esterno.La manifestazione più comune di Hermes, il pervasivo busto marmoreo eretto, si trovava ad ogni portad'ingresso, agli angoli delle strade e ai confini importanti dei centri urbani. Le strade dovevano essere irte.Era una presenza attiva e loquace. La gente gli parlava. Lui rispondeva. Ci si aspettava che un busto emanasseconsigli intimi e pratici. Il rapporto con Hermes è stato di dialogo. Nel sacrificio gli si offriva la lingua.Come outsider, ci facciamo strada nella percezione del mondo che hanno i greci guardando i loro dei.La religione era il mezzo più vivido a disposizione dei Greci per esprimere il senso del loro mondo e delle

loro relazioni. Ciascuna divinità era specializzata in una diversa gamma di esperienze e di fenomeni, e ogni deao dio aveva "molti nomi" a seconda delle sue diverse attività. Come nell'Induismo, le divinità plurali hannoepiteti pluralizzanti. Potrebbe non capitarci di pensare che i titoli o i ruoli di un dio siano intrinsecamenteconnessi.

Come scrive Ruth Padel (p.18) "Fin dall'inizio la molteplicità è una condizione chiave della coscienza, così come della religione, nel pensiero greco. [...] In generale la tragedia greca riposa su un consistente poetico, e greco, nucleo di attese rispetto alle interiora di sacrifici divinatori". [vedere pagine: "La divinazione", "Fegato di Piacenza"]

Hermes, dio della comunicazione

L'immagine di Hermes, la soglia, la porta basculante ci dice che i Greci trovavano la divinità nell'idea di relazione tra un dentro e un fuori

Ruth Padel scrive (pp. 7-8): "Come messaggero, signore degli araldi, egli collega la relazione tra interno ed esterno, la comunicazione del sé con l'altro linguaggio. Egli è dentro - o egli è la divinità dell'atto di dar voce a un messaggio ed interpretarlo. "Io interpreto" è hermeneuo. Un veggente è hermeneutes, "interprete". Hermes è la divinità di costruire e leggere segni. Quando decoratori di vasi incominciano a rappresentare scene di lettura, il testo, se riconoscibile, è di solito un inno a Hermes. Egli è il patrono degli oratori, la divinità che unisce e separa pensiero e linguaggio

Dentro e fuori dalla mente dei Greci

La familiarità degli Ateniesi con Hermes, dio della soglia illumina i modi in cui sia la loro tragedia che la scienza greca del loro tempo mettono in relazione l'interiorità di un essere umano con il mondo esterno.

Ruth Padel scrive (p.9): "Per la visione del mondo maschile

greca, qualsiasi cosa femminile, morta o selvaggia era facilmente

percepita come "altro". La tragedia dipende dalle tensioni,

vecchi contro giovani, donna contro uomo, mondo superiore contro

mondo inferiore. Fisicamente la tragedia era essa stessa un paradosso di dentro e fuori, uno spazio aperto che rendeva pubblico

ciò che non si vedeva, come i sentimenti, il passato, i segreti della "casa".

Concettualmente e fisicamente, quindi, la tragedia mette in scena le relazioni

tra interno ed esterno. Suggerirò che gli uomini greci consideravano anche

a volte estraneo ciò che era "dentro" di loro."

Potenza e prevalenza dell'inconscio

Sull'insopprimibilità, potenza e prevalenza dell'inconscio Luigi Zoja scrive nel suo pregevole libro "Sotto l'iceberg" (p. 8):

Per restare ai simboli, un territorio dei Paesi Bassi può essere faticosamente conquistato al mare e reso calpestabile. La massa dell'iceberg, invece, ci ricorda un principio contrario. Se anche supponessimo di aver a disposizione palombari che ne staccano delle parti immense e le trasportano in superficie, l'iceberg riaffonderà fino a quando la stessa proporzione verrà a trovarsi sott'acqua. La percentuale emersa non cresce, è una legge naturale ineludibile. [...] Non soltanto la coscienza di ognuno si sviluppa con lentezza e fatica a partire dalla psiche del neonato, ma essa emerge dalla mente collettiva e ne è condizionata. Quindi, non solo i singoli fanno previsioni errate sul corso di vita che essi vogliono seguire, ma ancor più sbagliano le scelte i politici, che tendono a immaginare solo per un breve futuro il paese di cui sono responsabili.

Inoltre, sulla carenza di qualità morali e sulla difficoltà di essere responsabili in molte situazioni dell'uomo moderno, Luigi Zoja scrive (p. 43):

Il progresso tecnico-scientifico è cumulativo. Ogni nuova generazione eredita le conquiste della precedente e ne aggiunge a sua volta altre. I miei nonni erano nati nell'era dei trasporti a cavallo e degli infusi d'erbe. I miei figli sono nati nell'era dei jet e degli antibiotici. Possono usufruirne senza aver fatto nessuno sforzo per meritarli. Ma la conoscenza morale non è cumulativa. Le qualità morali vanno acquisite con fatica da ognuno di noi. Si tratta di una educazione che riparte da zero con ogni generazione, con ogni nascita. Appena nato, ognuno di noi è barbaro e selvaggio, come nell'antichità o nella preistoria. A differenza che nell'antichità, però, per falsa analogia col progresso della scienza, l'uomo di oggi è diventato arrogante, crede di essere definitivamente civile e morale.[...] Col passare del tempo, cresce la conoscenza tecnico-scientifica. Quella morale può invece diminuire, perchè il problema della responsabilità diventa sempre più estraneo all'uomo comune.

Luigi Zoja descrive le condizioni di accoglimento degli immigranti (pp. 44-46):

C'è stato un tempo, nella storia dell'umanità, in cui il viaggiatore che veniva da terre lontane, l'inatteso immigrante era il prototipo del diverso. Egli non veniva accolto con diffidenza, ma con doni. Addirittura otteneva in spose le principesse locali. Tutti ricordiamo la vicenda di Enea, cui il re Latino offre la figlia Lavinia, e Hernàn Cortés che riceve in omaggio la principessa Malitzin. Naturalmente le vicende antiche arrivano a noi attraverso una buona dose di mitizzazioni e deformazioni. Ma proprio questo intento mitizzatore ci dice qualcosa sulla cultura del tempo e i suoi valori. Il viaggiatore proveniente da terre lontane aveva qualcosa di straordinario, il suo coraggio andava ritualmente celebrato e quasi divinizzato. Cortés e i suoi vengono accolti con devozione superstiziosa proprio perchè un'antica leggenda degli aztechi voleva che un dio - Quetzalcoatzl - sarebbe tornato da Oriente con vesti scintillanti. Oggi, il coraggio eroico dell'immigrante sta nel sopravvivere al soffocamento nel container o all'annegamento se la carretta galleggiante su cui viaggia affonda. E' uomo-massa alienato, come l'occidentale che lo accoglie. [...] La modernità può combattere e vincere grandi battaglie contro le malattie fisiche. Ma sembra perdere la battaglia contro alcuni grandi disturbi mentali (cioè psicologici, culturali, sui quali non è possibile intervenire con mezzi fisici). In particolare contro le fantasie di persecuzione. Proprio l'ansia di definizione, di conoscenza, di informazione diffusa e di progresso che costituisce il gran vanto dell'Occidente è responsabile della crescita di un atteggiamento diffidente, sospettoso, persecutorio che, amplificato e irradiato con rapidità fulminea dai mass media, può caratterizzare tutta la società. Molti studi di antropologia e in particolare quelli di René Girard hanno messo in evidenza come tutte le società umane reagiscono ai mali sia materialmente sia, soprattutto, psicologicamente. A questo scopo, cercano un consenso comune nell'attribuire il male a un responsabile - singolo o di gruppo - che viene individuato, quindi ritualmente ucciso o scacciato (determinato, poi sterminato). L'ombra buia del luminoso progresso occidentale è proprio l'uso della conoscenza classificatoria non per fare avanzare una nuova scienza, ma per celebrare un antico rituale: quello del sacrificio del capro.

Le tecniche della meccanica quantistica per l'analisi delle decisioni umane: uso dello spazio di Hilbert

La mente umana è spesso in uno stato indefinito, e solo nel momento in cui prende una decisione il suo stato “collassa” in uno dei possibili stati definiti. Questa situazione è analoga al processo di misurazione nella teoria quantistica. Il matematico Dorje C. Brody, in un suo articolo che descrive l'uso delle tecniche spaziali di Hilbert per trattare le dinamiche dello stato mentale cognitivo,scrive (vedi bibliografia 2023):

L’idea chiave da esplorare è che lo stato d’animo di una persona, da definire più precisamente in seguito, può essere rappresentato in modo efficiente in termini di un vettore in uno spazio di Hilbert ad alta dimensione, che a sua volta è un prodotto tensoriale di Spazi di Hilbert a dimensione inferiore. Tuttavia, prima di passare alle discussioni tecniche, vorrei illustrare attraverso semplici esempi il significato del principio di sovrapposizione in questo contesto. Il primo riguarda il lancio di una moneta giusta. Quando viene lanciata una moneta, ma il risultato non è ancora stato rivelato, nessuno mette in discussione lo stato della moneta, che è un oggetto classico macroscopico: è nello stato di "testa" o nello stato di "croce". Infatti, anche prima che la moneta venga lanciata, tutti sapranno che lo stato della moneta sarà testa o croce. Tuttavia, una persona che è nella posizione di indovinare il risultato avrà uno stato d’animo diverso. Fino al momento in cui viene fatta una scelta, la mente della persona non è né in uno stato di testa né in uno stato di croce: è in uno stato di sovrapposizione, che verrà spiegato di seguito. Quindi c'è una dissonanza tra la realtà oggettiva dello stato della moneta e lo stato della mente che tenta di determinare lo stato della moneta. [...]

Lo stato cognitivo della mente riguardante una serie di scelte da fare può essere modellato in modo efficiente utilizzando un elemento di uno spazio di Hilbert ad alta dimensione. La dinamica dello stato d'animo risultante dall'acquisizione di informazioni può essere caratterizzata dal postulato della proiezione di von Neumann-Lüders della teoria quantistica. È stato dimostrato che ciò dà origine a un comportamento dinamico che minimizza l'incertezza equivalente all'aggiornamento bayesiano, fornendo quindi un approccio alternativo alla rappresentazione della dinamica di uno stato cognitivo, coerente con il principio dell'energia libera nella scienza del cervello. Il formalismo quantistico, tuttavia, va oltre il campo di applicabilità del ragionamento classico nello spiegare il comportamento cognitivo, aprendo così nuove e intriganti possibilità.

Gli elementi di problematicità delle tragedie greche e i modi in cui il contenuto viene costruito preannunciano la nascita del pensiero riflessivo e l'uso dell'introspezione. Eschilo introduce, in particolare nell'Orestea, la 'responsabilità' tra le caratteristiche umane più utili allo sviluppo della società e introduce inoltre i dialoghi, in aggiunta ai monologhi, che precedentemente formavano le tragedie condotte da un solo attore che interloquiva con il coro. Da questo momento, per le tragedie future, il coro perde di importanza. Nonostante l'idea contraria di Nietzsche, che attribuisce 'La morte della tragedia' alla dialettica, Euripide è il tragediografo più importante per lo sviluppo culturale della società, ad esempio in Medea e nella splendida interpretazione cinematografica che ne ha dato Pier Paolo Pasolini : "La tragedia propone uno scontro tra culture diverse, una considerata più moderna e civile (Corinto), l'altra più barbara e arretrata (la Colchide). Questa contrapposizione doveva apparire evidente dall'uso da parte di Medea della magia, forza inquietante e barbara per eccellenza, e dal fatto che la donna fosse vestita in scena con un abbigliamento di tipo orientale. In tale scontro, però, è la parte ritenuta più barbara ad uscirne vincitrice, con un messaggio finale che è in effetti un non-messaggio, privo di soluzioni."

La conoscenza morale non è cumulativa. Le qualità morali vanno acquisite con fatica da ognuno di noi. Si tratta di una educazione che riparte da zero con ogni generazione, con ogni nascita. Appena nato, ognuno di noi è barbaro e selvaggio, come nell'antichità o nella preistoria. I drammaturghi della tragedia greca hanno tratto dal loro inconscio le pulsioni umane più importanti e le hanno portate alla coscienza esprimendole nei loro testi. Quelle pulsioni hanno alimentato fino ad oggi la crescita della cultura occidentale. A differenza che nell'antichità, però, per falsa analogia col progresso della scienza, l'uomo di oggi è diventato arrogante, crede di essere definitivamente civile e morale. Col passare del tempo, cresce la conoscenza tecnico-scientifica. Quella morale può invece diminuire, perché il problema della responsabilità diventa sempre più estraneo all'uomo comune.

Conclusioni (provvisorie): La tragedia greca nacque dall'inconscio (cioè dal coro) e poi si sviluppò dalla coscienza

La tragedia greca ci parla dell'origine della cultura occidentale. Come nacque? Di quest'origine parla il grecista Diego Lanza che, nel suo libro "La disciplina dell'emozione" (p. 29), scrive: "Certo, i cori tragici furono innanzitutto cori, e di cori tragici piuttosto che di tragedie si è costretti a parlare per questa fase più antica. Tracce evidenti restano nel lessico teatrale successivo: così chiedere ed essere ammesso al concorso tragico hanno le loro espressioni stereotipe in 'chiedere il coro', 'ottenere il coro', e tragododidàskalos, cioè istruttore di cori tragici, è una delle più antiche denominazioni dell'autore di tragedie. Era d'altra parte comune opinione nel mondo antico che i primi autori di spettacoli tragici fossero innanzitutto valenti istruttori di cori." Dopo quest'inizio si arrivò all'istituzionalizzazione nella tradizione civica della tragedia, come scrive Diego Lanza (p. 30): "Il primo ricordo di Tespi corrisponde dunque, nella tradizione antica, ad una vittoria e ad un premio. La data del 534-531 non segna evidentemente una supposta invenzione della tragedia, ma l'istituzionalizzazione civica delle esecuzioni tragiche." Si trattava dunque di una gara, di un concorso, nel quale un compositore e istruttore di cori, attore e cantore egli stesso, si cimentavano nell'agorà, prima che venissero istituiti degli spazi appositi (i teatri). Scrive Diogene Laerzio: "Nell'antica tragedia era solo il coro a svolgere un'azione, poi Tespi escogitò un attore per offrire al coro intervalli di riposo." Il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1876 diede della cultura greca antica una visione nuova e controcorrente rispetto alla filologia precedente. Una visione che gli procurò l'avversità dei filosofi suoi contemporanei, ma che manifestò la modernità del suo pensiero. Egli scrive nel libro "La nascita della tragedia" (p. 5): "Che cosa significa il mito tragico proprio per i Greci dell'epoca migliore, più forte, più valorosa? E lo straordinario fenomeno del dionisiaco? Che cosa la tragedia che ne è nata? - E inversamente: ciò che ha provocato la morte della tragedia, il socratismo della morale, la dialettica, la capacità di accontentarsi e la serenità dell'uomo teoretico, - come? non poteva essere proprio questo socratismo un segno di declino, di stanchezza, di malattia, di una liberazione anarchica degli istinti? E la 'serenità greca' della grecità più tarda soltanto il rosso di un tramonto?" La realtà scaturisce dallo scontro tra due principi opposti, simboleggiati in Grecia dalle divinità di Dioniso e Apollo, che rappresentano il dualismo della cultura greca. Tenere separati mente e cervello è stata una prerogativa costante di tutta la cultura umana che va oggi attenuandosi (ma non troppo) con le scoperte neuroscientifiche. Il dualismo è stato il prezzo da pagare per studiare l'essere umano come meccanismo. Qui nasce la necessità sociale della tragedia. L'essere umano, attraverso la tragedia si riappropria delle sue passioni contrastanti e comprende che gioia e dolore, presenti nella sua vita, sono entrambi necessari e testimoniano la natura tragica della vita. Secondo Nietzsche negare la tensione tra il dionisiaco e l'apollineo che si trovano nella mente di ogni individuo può portare alla morte della vitalità umana e, ad esempio, oggi assistiamo all'enorme crescita della depressione e dei disordini mentali, soprattutto nei giovani del mondo occidentale (USA). Ma questo disagio è stato controbilanciato dai vantaggi che, portare alla coscienza certi comportamenti tribali umani, ha determinato nella civiltà occidentale, come ha evidenziato lo psicoanalista junghiano Luigi Zoja. Secondo Luigi Zoja la tragedia greca è l'antenata della psicoanalisi, e scrive nel suo libro "Psiche": "Con Freud si inaugurò un programma civile di ritiro delle proiezioni, e quindi di crescita morale della responsabilità dell'uomo. Esso è destinato a sopravvivere anche se la psicoanalisi come professione dovesse sparire [ecco perchè l'influenza della tragedia greca in più di duemila anni non è sparita! (almeno nella civiltà occidentale)]. Il progresso, la democrazia, lo Stato di diritto, la giustizia sociale, lo sviluppo economico, i diritti umani: tutto ciò richiede una fuoriuscita dal vissuto magico e dalla situazione in cui la psiche è eccessivamente diluita nel mondo circostante. E' la condizione necessaria per separare il soggetto dall'oggetto osservato [il dualismo moderno] e raggiungere quelle conquiste." Solo oggi sappiamo, sulla scorta delle scoperte (dimostrate scientificamente) della meccanica quantistica, che Nietzsche aveva ragione, cioè che abbandonare il dionisiaco e scegliere l'apollineo è stato un vantaggio per la società (e i benefici addotti da Luigi Zoja lo dimostrano), ma uno svantaggio per la conoscenza (la frammentazione è un'illusione e l'olismo è la vera realtà).

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

- John Bargh, Ezequiel Morsella (2008), The Unconscious Mind - [1501 citazioni]

- Anna Meldolesi (2023), L'inconscio può essere saggio e l'irrazionalità ragionevole? - Corriere della Sera

- Dan Sperber (1977), Rethinking Symbolism (PDF) [1895 citazioni]

- Frédéric Sampson (2009), Investing in cultural diversity (PDF) - UNESCO World Report

- R. Gordon Wasson (1971), The Soma of the Rig Veda: what was it? - JSTOR

- George Boeree (2006), CARL JUNG 1875 - 1961

- Christianne Jacobs, Alexander T. Sack (2012), Behavior in Oblivion: The Neurobiology of Subliminal Priming - PMC

- Paolo Maggi (2017), Dialoghi di filosofia della medicina - Blog

- Anna Rivoltella (2021), APOLLO E DIONISO: COME I PRINCIPI NIETZSCHANI PARLANO DELLE RELAZIONI DESCRITTE DA SIMMEL - Aratea Cultura

- Dorje Brody (2023), Quantum formalism for the dynamics of cognitive psychology

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Guarda le pagine correlate

Libri consigliati

a chi vuole capire come la mente umana è stata cambiata dalla tragedia greca

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 19 aprile 2024