Differenza tra realtà e rappresentazione nel Web come nella vita

TEORIE > METODI > APPARENZA E REALTA'

Scopo di questa pagina

Ci comportiamo come se esistesse un "mondo reale" formato di sue proprie regolarità oggettive: così costruiamo un ordine che ci permette di agire in base a regole grazie alle quali cerchiamo di orientarci in un vero e proprio labirinto (il labirinto della nostra vita). Secondo i neuroscienziati ognuno di noi costruisce una sequenza di costruzioni mentali, di vere e proprie 'materializzazioni': in primo luogo gli oggetti corporei, poi lo spazio e, infine, il tempo, che subisce un analogo processo di oggettivazione. Per mezzo del linguaggio possiamo, non soltanto comunicare ma, soprattutto, vivere in un mondo virtuale condiviso con altri. Infatti, la rappresentazione simbolica di oggetti, eventi, relazioni che il linguaggio permette, fornisce un efficace sistema di riferimento per generare nuove rappresentazioni, predire eventi futuri, pianificare azioni, organizzare ricordi: cioè quella che il filosofo Charles S. Peirce ha chiamato "semiosi illimitata" che costituisce la nostra vita mentale. La nascita di concetti come: forma, peso, colore, tempo e spazio viene costruita dettagliatamente attraverso la 'percezione delle differenze', che uomini dalle grandi menti hanno applicato ai dati sensoriali e ai preconcetti della loro epoca. Ricevere informazioni vuol dire sempre e necessariamente ricevere notizie di differenza, e la percezione della differenza è sempre limitata da una soglia. Le differenze troppo lievi o presentate troppo lentamente non sono percettibili: non offrono alimento alla percezione. Le rappresentazioni delle persone che conosciamo, e che costruiamo nella nostra mente, sono fortemente influenzate, non da come quelle persone realmente sono, ma da come gli altri ce le descrivono. ll senso comune è per l'essere umano una fortezza inespugnabile. E tutti noi viviamo al riparo delle sue muraglie, sotto le quali trascorriamo il breve tempo che ci è dato.

I would like a compass.

Sorry: they don't make them anymore.

Sorry: they don't make them anymore.

Punto chiave di questa pagina

MENTE E NATURA: C'è una differenza profonda tra realtà e rappresentazione ma, a volte, si rischia di fare confusione. Gregory Bateson attribuisce questo rischio all'emisfero destro del nostro cervello, che è sede dell'affettività e non riesce a distinguere il nome dalla cosa rappresentata. Egli descrive molto chiaramente perchè questo accade nel paragrafo "Non esiste esperienza oggettiva" del suo libro "Mente e natura" (pp.48-49), dove scrive: "Ogni esperienza è soggettiva. Questo non è che un corollario di ciò che viene discusso nel paragrafo IV: che è il nostro cervello a costruire le immagini che noi crediamo di 'percepire'. E' significativo che ogni percezione - ogni percezione conscia - abbia le caratteristiche di un'immagine. Un dolore è localizzato in una parte del corpo: ha un inizio, una fine e una collocazione, e si evidenzia su uno sfondo indifferenziato. Queste sono le componenti elementari di un'immagine. Quando qualcuno mi pesta un piede, ciò che sperimento non è il suo pestarmi il piede, ma l'immagine che io mi faccio del suo pestarmi il piede, ricostruita sulla base di segnali neurali che raggiungono il mio cervello in un momento successivo al contatto del suo piede col mio. L'esperienza del mondo esterno è sempre mediata da specifici organi di senso e da specifici canali neurali. In questa misura, gli oggetti sono mie creazioni e l'esperienza che ho di essi è soggettiva, non oggettiva. Tuttavia, non è banale osservare che pochissimi almeno nella cultura occidentale, dubitano dell'oggettività di dati sensoriali come il dolore o delle proprie immagini visive del mondo esterno. La nostra civiltà è profondamente basata su questa illusione." E adesso che abbiamo letto Bateson abbiamo veramente "assimilato" la differenza tra mente e natura, ovvero tra rappresentazione e realtà?

Punti di riflessione

La realtà del mondo in cui viviamo non è quella esterna, ma quella che il cervello crea elaborando i dati delle sensazioni: lì dentro, nei meccanismi cognitivi del cervello, e non altrove, avviene tutto ciò di cui siamo consapevoli. Il cervello non proietta nulla all'esterno, perchè l'esterno che noi possiamo percepire e nel quale viviamo è dentro di noi. (Arnaldo Benini - La coscienza imperfetta p.92)

-

Coloro cui sfugge completamente l'idea che è possibile aver torto non possono imparare nulla, se non la tecnica. (Gregory Bateson - Mente e Natura p.42)

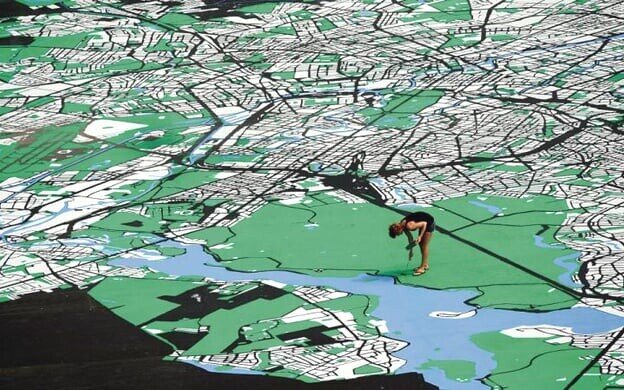

La mappa non è il territorio

Una mappa gigante di Berlino in scala 1:775 è stata l'omaggio nel 775° anniversario della fondazione della città

Il processo di "oggettificazione" della realtà (cioè di creazione di rappresentazioni) che la nostra mente compie per motivi evolutivi, è dovuto alla rinuncia alla visione olistica del mondo, cioè al "dualismo", che separa gli opposti e che l'essere umano ha scelto di applicare alla realtà (il mondo è là fuori), in modo sempre più pervasivo, a partire dal V secolo a.C. (una data cui ci si può riferire come la nascita della modernità nel mondo occidentale). Questo processo ha comportato sia vantaggi (metodo scientifico, sviluppo culturale, ecc.) sia svantaggi (ansia, nevrosi, depressione, ecc.)

Spesso il nostro cervello confonde realtà e rappresentazione

Il Web può creare l'illusione di essere un "mondo a parte" rispetto alla "vita reale" ma, quando andiamo a verificare (nella vita reale) le rappresentazioni che esso ci offre, rischiamo di avere delle brutte sorprese. Ci accorgiamo allora che anche sul web valgono le stesse regole della vita reale, cioè le regole imposte dall'evoluzione alla mente umana. Il nostro sistema occhio-cervello 'crea' rappresentazioni della realtà avviando un processo di oggettivazione che, spesso, allontana il senso comune dalla realtà scientifica. Possiamo inoltre accorgerci che vi sono scostamenti tra le rappresentazioni che ci facciamo di una persona e i suoi comportamenti, sia nella vita reale che sul web (cioè tra identità personale e identità digitale).

Come ha scritto il filosofo e antropologo Gregory Bateson nel suo primo e fondamentale libro "Mente e Natura" (ved.bibliografia pp.47-48), riportando un principio reso famoso dal filosofo e matematico Alfred Korzybski:

La mappa non è il territorio e il nome non è la cosa designata

C'è una differenza profonda tra realtà e rappresentazione ma, a volte, si rischia di fare confusione. Bateson attribuisce questo rischio all'emisfero destro del nostro cervello, che è sede dell'affettività e non riesce a distinguere il nome dalla cosa rappresentata. Egli descrive molto chiaramente perchè questo accade nel paragrafo "Non esiste esperienza oggettiva" (pp.48-49) che riportiamo:

Ogni esperienza è soggettiva. Questo non è che un corollario di ciò che viene discusso nel paragrafo IV: che è il nostro cervello a costruire le immagini che noi crediamo di 'percepire'. E' significativo che ogni percezione - ogni percezione conscia - abbia le caratteristiche di un'immagine. Un dolore è localizzato in una parte del corpo: ha un inizio, una fine e una collocazione, e si evidenzia su uno sfondo indifferenziato. Queste sono le componenti elementari di un'immagine. Quando qualcuno mi pesta un piede, ciò che sperimento non è il suo pestarmi il piede, ma l'immagine che io mi faccio del suo pestarmi il piede, ricostruita sulla base di segnali neurali che raggiungono il mio cervello in un momento successivo al contatto del suo piede col mio. L'esperienza del mondo esterno è sempre mediata da specifici organi di senso e da specifici canali neurali. In questa misura, gli oggetti sono mie creazioni e l'esperienza che ho di essi è soggettiva, non oggettiva. Tuttavia, non è banale osservare che pochissimi almeno nella cultura occidentale, dubitano dell'oggettività di dati sensoriali come il dolore o delle proprie immagini visive del mondo esterno. La nostra civiltà è profondamente basata su questa illusione.

Nel nostro mondo sempre più dipendente dall'informazione, anzi dall'eccesso d'informazione favorito dal web, il nostro modo di percepire e di dare un senso a ciò che percepiamo rischia di indebolirsi se non adottiamo la lezione di Bateson (Mente e Natura p.46):

Ricevere informazioni vuol dire sempre e necessariamente ricevere notizie di differenza, e la percezione della differenza è sempre limitata da una soglia. Le differenze troppo lievi o presentate troppo lentamente non sono percettibili: non offrono alimento alla percezione.

La rappresentazione dello spazio e degli oggetti è trasmessa per via genetica, non ha bisogno di esperienza, è un "a priori" umano che ci fa concepire la terra piatta e immobile, rendendo il mondo una rappresentazione più piacevole di quanto sia in realtà. Questa visione del mondo, scientificamente falsa, è stata costruita dall'evoluzione per permetterci di sopravvivere. Scrive il neurofisiologo Arnaldo Benini nel libro "La coscienza imperfetta" (p91):

Alla nascita è attivo nel cervello un sistema prefigurato o semiprefigurato per la rappresentazione dello spazio, degli oggetti e di noi in esso. Le cellule spazio e le cellule griglia di ippocampo e dintorni, attive a pochi giorni dalla nascita, determinano come noi ci rendiamo conto della nostra posizione nello spazio, degli eventi che in quell'ambiente avvengono e come noi possiamo ricordarli. Che lo spazio tridimensionale sia nel cervello e non fuori di noi, per Hermann von Helmholtz era confermato dai nati ciechi, che hanno una concezione dello spazio diversa, anche se più povera, da quella dei vedenti.

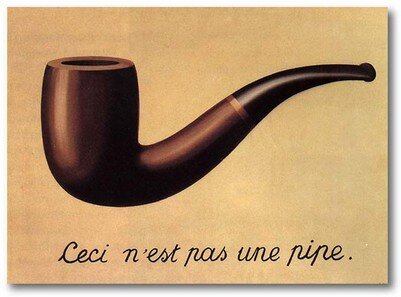

Un esempio della relazione tra mappa e territorio l'ha dato l'artista surrealista Renè Magritte che ha illustrato il concetto di percezione in diversi dipinti tra i quali "La Trahison des images" (Il tradimento delle immagini) che rappresenta una pipa con la frase: "Questa non è una pipa". Magritte stesso commentò (Harry Torczyner, Magritte: Idee e Immagini p. 71): "La famosa pipa. Quanto mi ha rimproverato la gente per questa pipa! Eppure, potresti fumare la mia pipa? No, è solo una rappresentazione. Così, se avessi scritto sul mio dipinto "Questa è una pipa" io avrei mentito!"

Ci comportiamo come se esistesse un "mondo reale" formato di sue proprie regolarità oggettive: l'ordine che così costruiamo ci permette di agire sulla base di regole grazie alle quali cerchiamo di orientarci in un vero e proprio labirinto. Una sequenza di costruzioni mentali, di vere e proprie 'reificazioni'. In primo luogo gli oggetti corporei, poi lo spazio e, infine, il tempo, che subisce un analogo processo di oggettivazione

I suffer.

Cut it out to confuse the perceived umbrella with the real one.

Cut it out to confuse the perceived umbrella with the real one.

Il mondo virtuale in cui la simbolizzazione ci fa vivere

Per mezzo del linguaggio possiamo, non soltanto comunicare ma, soprattutto, vivere in un mondo virtuale condiviso con altri. Infatti, la rappresentazione simbolica di oggetti, eventi, relazioni che il linguaggio permette, fornisce un efficace sistema di riferimento per generare nuove rappresentazioni, predire eventi futuri, pianificare azioni, organizzare ricordi: cioè quella che il filosofo Charles S. Peirce ha chiamato semiosi illimitata , cioè un processo di significazione continuo di segni che producono altri segni, che è diventato il paradigma della comunicazione di massa e, oggi, del web (che viene impropriamente chiamato mondo virtuale ma che è solo una parte del mondo virtuale di ogni individuo).

Ricevere informazioni vuol dire sempre e necessariamente ricevere notizie di differenza, e la percezione della differenza è sempre limitata da una soglia. Le differenze troppo lievi o presentate troppo lentamente non sono percettibili: non offrono alimento alla percezione

Gregory Bateson: percepire il mondo in un modo diverso

ll senso comune è una fortezza inespugnabile. E tutti noi viviamo al riparo delle sue muraglie, sotto le quali trascorriamo il breve tempo che ci è dato

Come la rappresentazione influenza la realtà: un aneddoto

Un giorno Alfred Korzybski, mentre teneva una lezione ad un gruppo di studenti, s'interruppe per prendere dalla sua borsa un pacchetto di biscotti avvolto in un foglio bianco. Borbottò che aveva solo bisogno di mandar giù qualcosa, e offrì i biscotti agli studenti seduti nella prima fila. Alcuni ne accettarono uno. – Buoni questi biscotti, non vi pare? – disse Korzybski dopo averne preso un secondo. Gli studenti masticavano vigorosamente. Poi tolse il foglio bianco mostrando il pacchetto originale. Sul quale c'era l'immagine di una testa di cane e le parole “biscotti per cani”. Gli studenti videro il pacchetto e rimasero scioccati. Due di loro si precipitarono fuori dall'aula verso i bagni tenendo le mani davanti alle bocche. – Vedete signori e signore? – commentò Korzybski – ho appena dimostrato che la gente non mangia solo il cibo, ma anche le parole, e che il sapore del primo è spesso influenzato dal sapore delle seconde -. La sua burla mirava ad illustrare come certe sofferenze umane vengano originate dalla confusione tra la rappresentazione linguistica della realtà e la realtà stessa.

(Fonte: R. Diekstra, Haarlemmer Dagblad, 1993, citato da L. Derks & J)

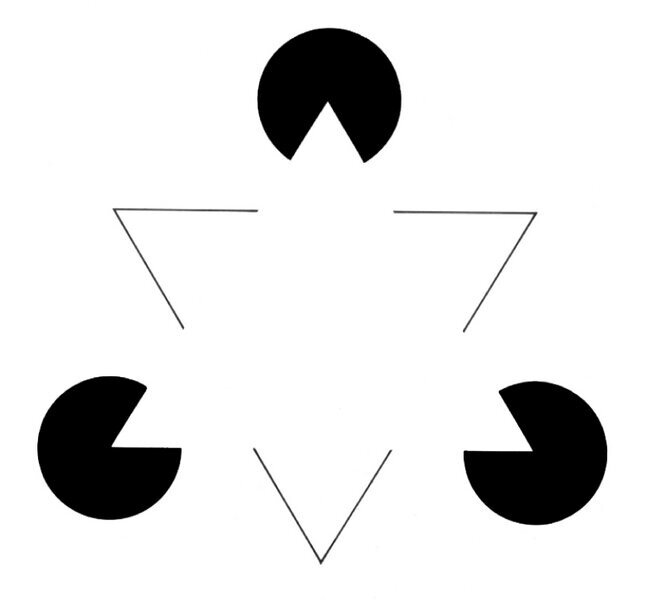

Triangolo di Kanizsa

Lo psicologo Gaetano Kanizsa ha studiato il modo in cui il sistema occhio-cervello costruisce la realtà: noi ricostruiamo i contorni inesistenti degli oggetti arrivando alla conclusione che quegli oggetti esistono e sono sovrapposti. Nel caso della figura riportata: esiste un triangolo bianco sovrapposto a uno con i contorni neri e a tre dischi neri. Non siamo consapevoli di quanto avviene nelle nostre retine e nel nostro cervello ma siamo convinti di aver visto e contato un certo numero di figure geometriche.

Come il cervello crea la realtà

Lo storico della scienza Enrico Bellone, recentemente scomparso, ha radunato nel suo ultimo, illuminante, libro (2011 Qualcosa, là fuori - Codice Edizioni) le principali tappe storiche attraverso cui si sono costruite nella mente umana concezioni scientifiche del mondo, via via sempre più lontane dalla schiavitù del senso comune. Passando attraverso le riflessioni di Galilei, Locke, Newton, Helmholtz, Maxwell, Einstein e molti altri filosofi e scienziati, Bellone ha costruito un quadro chiaro e affascinante del rapporto tra ciò che chiamiamo natura e ciò che chiamiamo cultura. La nascita di concetti come: forma, peso, colore, tempo e spazio viene descritta nel dettaglio attraverso la 'percezione delle differenze' che uomini dalle grandi menti hanno applicato ai dati sensoriali e ai preconcetti della loro epoca.

Il senso comune è una fortezza inespugnabile. E tutti noi viviamo al riparo delle sue muraglie, sotto le quali trascorriamo il tempo breve che ci è dato (p.3).

Ci comportiamo, insomma, come se esistesse un "mondo reale" formato di sue proprie regolarità oggettive: l'ordine che così costruiamo ci permette di agire sulla base di regole grazie alle quali cerchiamo di orientarci in un vero e proprio labirinto. [...] Una sequenza di costruzioni mentali, dunque, di vere e proprie 'reificazioni'. In primo luogo gli oggetti corporei, poi lo spazio e, infine, il tempo, che subisce un analogo processo di oggettivazione. Secondo Einstein, la scienza ha dapprima assimilato dal pensiero prescientifico queste reificazioni di oggetto, spazio e tempo, e nel seguito le ha modificate con criteri di crescente rigore. In questo modo si è giunti a ritenere che esistesse una 'realtà' indipendente dai soggetti, e che la 'realtà fisica' fosse costituita sia da spazio e tempo, sia da 'punti materiali, in permanenza esistenti, in moto rispetto allo spazio e al tempo' (pp.46-47).

Willard Quine [il filosofo] ha immaginato che due persone se ne stiano all'interno di una stanza e parlino fra di loro. Il loro parlottio è uno scambio di informazioni sulle caratteristiche di alcuni oggetti presenti nella stanza. Uno scambio di informazioni che è certamente una forma di conoscenza, in quanto porta le due persone a condividere diversi punti di vista su questo o quell'altro oggetto che stanno osservando. E Quine scrive: "Tra le conoscenze che due uomini hanno circa le stesse cose, c'è una somiglianza più sostanziale di quella che c'è tra la conoscenza e le cose". La somiglianza di cui parla Quine è la garanzia dell'efficacia del senso comune come guida per i rapporti tra le persone e gli oggetti che ci circondano. L'efficacia è innegabile, anche se è lecito sostenere che il senso comune è un insieme di pregiudizi che violano molte conoscenze scientifiche. (p.20)

L'essere umano ha sempre cercato, fin dagli albori, di sfuggire alla schiavitù del senso comune, cioè di alterare la propria mente attingendo a sostanze naturali. Uno dei casi più famosi in Occidente (ma ve ne sono stati anche in Oriente), è quello dei Misteri di Eleusi che durò quasi 2000 anni e coinvolse tutti i maggiori filosofi e drammaturghi della Grecia antica (per approfondire andare alla pagina "Misteri di Eleusi".

Uno dei casi recenti più famosi è quello di Aldous Huxley, che scoprì le porte della percezione sperimentando gli allucinogeni in Messico (per approfondire andare alla pagina "Silicon Valley".

Un'ipotesi sullo sviluppo culturale del mondo moderno

Nuove ipotesi sull'effetto di droghe psichedeliche che sono state consumate per due millenni nel Santuario di Eleusi darebbero credito (questa è un'abduzione), a una nuova visione della nascita ed evoluzione della cultura greca antica, e dunque dell'intera cultura occidentale. Infatti parteciparono ai riti di Eleusi i principali filosofi e drammaturghi del tempo (Platone, Socrate, Aristotele, Sofocle, Euripide, Eschilo, Aristofane e molti altri). L'importanza della tragedia greca nel portare alla coscienza alcuni dei temi sociali più importanti è nota.

Ciò che oggi si conosce dell'effetto degli alcaloidi lisergici presenti nella pozione che veniva somministrata a Eleusi, è che essi provocano, nella mente umana, un'incredibile espansione dell' Io cosciente.

Ciò che oggi si conosce dell'effetto degli alcaloidi lisergici presenti nella pozione che veniva somministrata a Eleusi, è che essi provocano, nella mente umana, un'incredibile espansione dell' Io cosciente.

Il filosofo Willard Quine scrive: "Tra le conoscenze che due uomini hanno circa le stesse cose, c'è una somiglianza più sostanziale di quella che c'è tra la conoscenza e le cose". La somiglianza di cui parla Quine è la garanzia dell'efficacia del senso comune come guida per i rapporti tra le persone e gli oggetti che ci circondano. L'efficacia è innegabile, anche se è lecito sostenere che il senso comune è un insieme di pregiudizi che violano molte conoscenze scientifiche

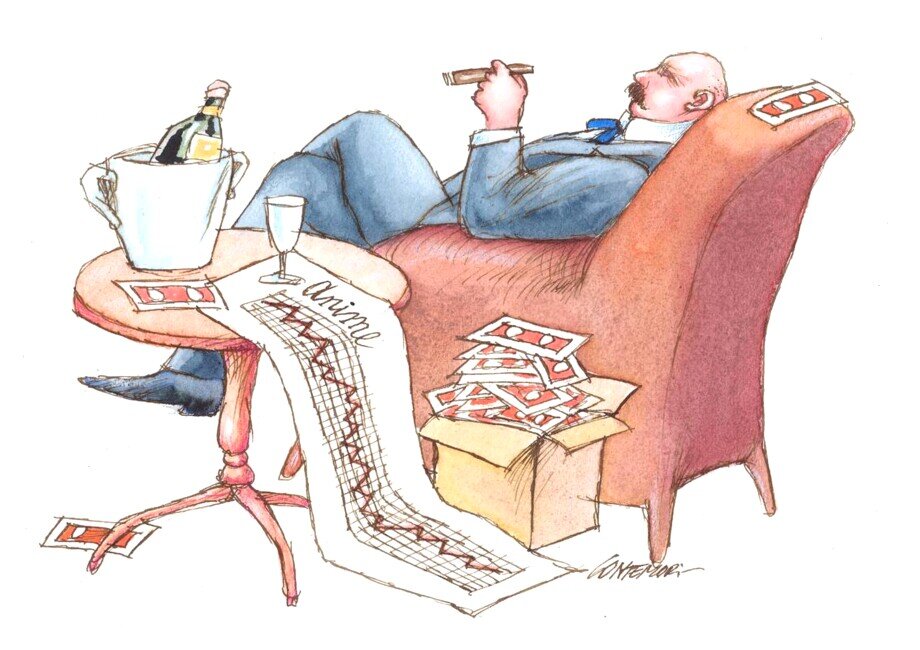

Le rappresentazioni che ci facciamo delle persone influenzano il nostro rapporto con loro

Un'esperienza piuttosto comune, di cui tutti conosciamo l'importanza nel determinare le nostre condotte con gli altri, è quella delle rappresentazioni delle persone che costruiamo nella nostra mente. Esse sono infatti fortemente influenzate, non da come quelle persone realmente sono, ma da come gli altri le descrivono.

Si potrebbero fare molti esempi ma ne citiamo solo uno tratto dal romanzo 'Le anime morte' di Nikolaj Gogol (p.158 - Einaudi):

Si potrebbero fare molti esempi ma ne citiamo solo uno tratto dal romanzo 'Le anime morte' di Nikolaj Gogol (p.158 - Einaudi):

Finora, tutte le signore avevano parlato piuttosto poco di Čičikov, rendendogli piena giustizia, del resto, come amabile uomo di mondo: ma quando si diffuse la voce che si trattava di un milionario, si andò in cerca anche d'altre virtù. Non già che le signore fossero tali da badare all'interesse: la colpa di tutto l'aveva la parola 'milionario' - non il milionario in persona, ma proprio la parola in se stessa; giacché nel suono stesso di questa parola, indipendentemente dal fatto brutale del denaro, c'è racchiuso qualche cosa, che fa effetto sia sulla gente vile, sia sulla gente così così, e sia sulla gente perbene: insomma, fa effetto su tutti. Il milionario ha questo vantaggio, che può contemplare la viltà, la viltà del tutto disinteressata, allo stato puro, non fondata su ombra di calcolo: molti sanno che non riceveranno mai nulla da lui, e che non hanno alcun diritto di riceverne nulla, ma non possono stare se non gli corrono innanzi, se non ridono, se non si scappellano, se non si fanno accettare a forza a quel certo pranzo, dove sanno che è invitato il milionario. Non vogliamo dire che questa inclinazione alla viltà fosse condivisa dalle signore; tuttavia, in molti salotti si cominciò a dire che, in fin dei conti, Čičikov non era una bellezza, ma in complesso era proprio com'è giusto che sia un uomo, e sarebbe bastato che fosse un pochino più tozzo e più pieno, perché non stesse più bene. Per l'occasione si aggiungeva perfino qualche rilievo offensivo sull'uomo magrolino, il quale non è altro che una specie di stuzzicadenti, e non già un uomo.

Le anime morte di Gogol sono presenti nella mente delle persone che si fidano più delle loro rappresentazioni che della verifica personale della loro consistenza.

Ecco la descrizione della rappresentazione del milionario Cicikov, fatta da Gogol: "Il milionario ha questo vantaggio, che può contemplare la viltà, la viltà del tutto disinteressata, allo stato puro, non fondata su ombra di calcolo: molti sanno che non riceveranno mai nulla da lui, e che non hanno alcun diritto di riceverne nulla, ma non possono stare se non gli corrono innanzi, se non ridono, se non si scappellano, se non si fanno accettare a forza a quel certo pranzo, dove sanno che è invitato il milionario."

Le rappresentazioni delle persone che conosciamo, e che costruiamo nella nostra mente, sono fortemente influenzate, non da come quelle persone realmente sono, ma da come gli altri le descrivono

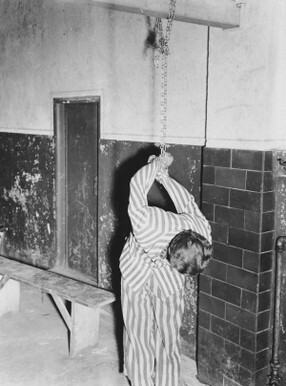

Una drammatica testimonianza: la percosse, la tortura e la differenza tra rappresentazione e realtà

Il filosofo Jean Améry (pseudonimo di Hans Mayer) ha descritto la differenza tra la rappresentazione che ci facciamo delle cose e la realtà, nella sua drammatica testimonianza di ciò che gli successe dopo essere stato catturato dai nazisti nel 1943 in Belgio, dove partecipava alla Resistenza. Dopo essere stato portato a Fort Breendock per essere interrogato, Jean Améry così descrive la sua esperienza (p.60 di "Intellettuale ad Auschwitz" Bollati Boringhieri):

Ciò che abitualmente definiamo la <<vita normale>>, può anche risolversi in rappresentazione anticipatrice e nell'espressione banale. Compro un giornale e sono <<un uomo che compra un giornale>>: l'atto non si distacca dall'immagine in cui l'avevo anticipato e io stesso non mi differenzio quasi dai milioni che l'hanno compiuto prima di me. Ciò accade perché la mia immaginazione non è riuscita a comprendere in toto la realtà di un simile atto? Non per questo, ma perché la cosiddetta realtà del quotidiano anche nell'esperienza immediata altro non è che astrazione cifrata. Solo in rari momenti della nostra vita guardiamo direttamente negli occhi l'avvenimento e quindi la realtà. Non deve per forza essere la tortura. E' sufficiente l'arresto e magari la prima percossa che si riceve. <<Se parli - mi dicevano gli uomini dai volti normali - finisci nel carcere della polizia di campo. Se non confessi, finisci a Breendock, e sai cosa vuol dire>>. Sapevo e non sapevo. In ogni caso mi comportai più o meno come l'uomo che acquista il giornale e come previsto, parlai.

Jean Améry ci fa capire la differenza tra la realtà dei fatti, che si materializza nelle sensazioni del corpo, e la rappresentazione che la nostra mente crea di quei fatti, anticipandoli in parole che sono "astrazioni cifrate". Lì si colloca, in questo caso drammatico, lo scarto tra realtà e rappresentazione che si ripresenta in ogni circostanza della nostra vita.

Tortura

(pp.61-62): Con la prima percossa il detenuto si rende conto di essere abbandonato a sé stesso: essa contiene quindi in nuce tutto ciò che accadrà in seguito. Dopo il primo colpo, la tortura e la morte in cella - eventi dei quali magari sapeva senza tuttavia che questo sapere possedesse vita autentica - sono presentite come possibilità reali, anzi come certezze.

La cosiddetta realtà del quotidiano anche nell'esperienza immediata altro non è che astrazione cifrata. Solo in rari momenti della nostra vita guardiamo direttamente negli occhi l'avvenimento e quindi la realtà, che si materializza nelle sensazioni del corpo

Conclusioni (provvisorie): Ci comportiamo come se esistesse un "mondo reale" formato di sue proprie regolarità oggettive

Ci comportiamo come se esistesse un "mondo reale" formato di sue proprie regolarità oggettive: così costruiamo un ordine che ci permette di agire in base a regole grazie alle quali cerchiamo di orientarci in un vero e proprio labirinto (il labirinto della nostra vita). Secondo i neuroscienziati ognuno di noi costruisce una sequenza di costruzioni mentali, di vere e proprie 'materializzazioni': in primo luogo gli oggetti corporei, poi lo spazio e, infine, il tempo, che subisce un analogo processo di oggettivazione. Per mezzo del linguaggio possiamo, non soltanto comunicare ma, soprattutto, vivere in un mondo virtuale condiviso con altri. Infatti, la rappresentazione simbolica di oggetti, eventi, relazioni che il linguaggio permette, fornisce un efficace sistema di riferimento per generare nuove rappresentazioni, predire eventi futuri, pianificare azioni, organizzare ricordi: cioè quella che il filosofo Charles S. Peirce ha chiamato "semiosi illimitata" che costituisce la nostra vita mentale. La nascita di concetti come: forma, peso, colore, tempo e spazio viene costruita dettagliatamente attraverso la 'percezione delle differenze', che uomini dalle grandi menti hanno applicato ai dati sensoriali e ai preconcetti della loro epoca. Ricevere informazioni vuol dire sempre e necessariamente ricevere notizie di differenza, e la percezione della differenza è sempre limitata da una soglia. Le differenze troppo lievi o presentate troppo lentamente non sono percettibili: non offrono alimento alla percezione.

Le rappresentazioni delle persone che conosciamo, e che costruiamo nella nostra mente, sono fortemente influenzate, non da come quelle persone realmente sono, ma da come gli altri ce le descrivono. ll senso comune è per l'essere umano una fortezza inespugnabile. E tutti noi viviamo al riparo delle sue muraglie, sotto le quali trascorriamo il breve tempo che ci è dato. Il filosofo Jean Améry ci fa capire la differenza tra la realtà dei fatti, che si materializza nelle sensazioni del corpo, e la rappresentazione che la nostra mente crea di quei fatti, anticipandoli in parole che sono "astrazioni cifrate". Lì si colloca, in questo caso drammatico, lo scarto tra realtà e rappresentazione che si ripresenta in ogni circostanza della nostra vita.

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

Gregory Bateson (1984), Mente e natura - Adelphi Ed.

- Massimo Ammaniti, Rappresentazioni mentali e adolescenza - Articolo dello psicoanalista Ammaniti che descrive la costruzione delle rappresentazioni di sè e degli altri nella fase adolescenziale

- Michel Foucault (1967), Le parole e le cose - Un'archeologia delle scienze umane - Rizzoli ed.

Questa non è una pipa: l'assurdo e il sogno di René Magritte? - Biografia per immagini

Enrico Castelli Gattinara, Note su scienze e senso comune: problemi di piani (PDF)

- Astro Calisi (2007), Funzionalismo ed esperienze coscienti. Sulla critica di Daniel Dennett ai «qualia» (PDF)

- Graham Lawton (2011), The Grand Delusion: Why nothing is as it seems (PDF) - New Scientist

- Playlist (6 talks): How your brain constructs reality - sei video che descrivono vari modi in cui il cervello "costruisce" la sua realtà

- Gianfranco Marini (2014), Le origini della filosofia: apparenza e realtà - Youtube

- Maurizio Ferraris, Cosa è la realtà - Zettel

- Gianfranco Marini (2014), Apparenza e realtà

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Guarda le pagine correlate

Libri consigliati

a chi non vuole correre il rischio di ingannarsi nella percezione della sua realtà

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 10 luglio 2024