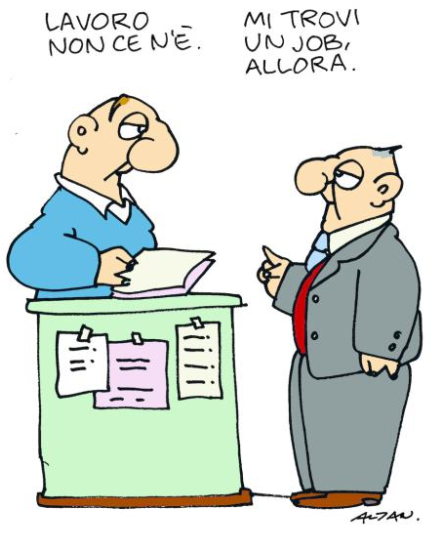

Find me a "job" then.

_

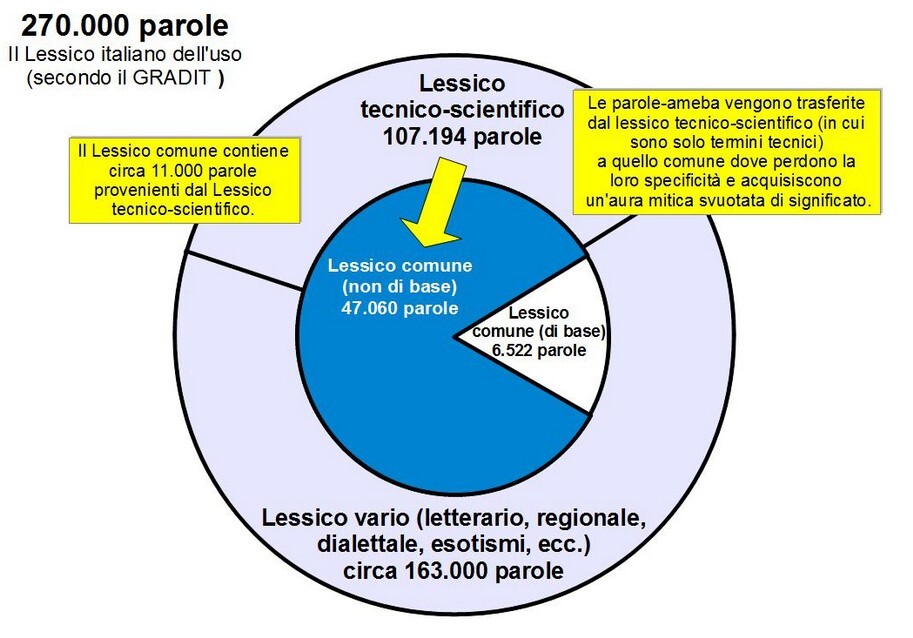

Egli notò che alcuni termini tecnici (le parole di plastica o parole-ameba) erano entrati a far parte del linguaggio comune, perdendo il loro significato denotativo e acquisendo una grande varietà di connotazioni.

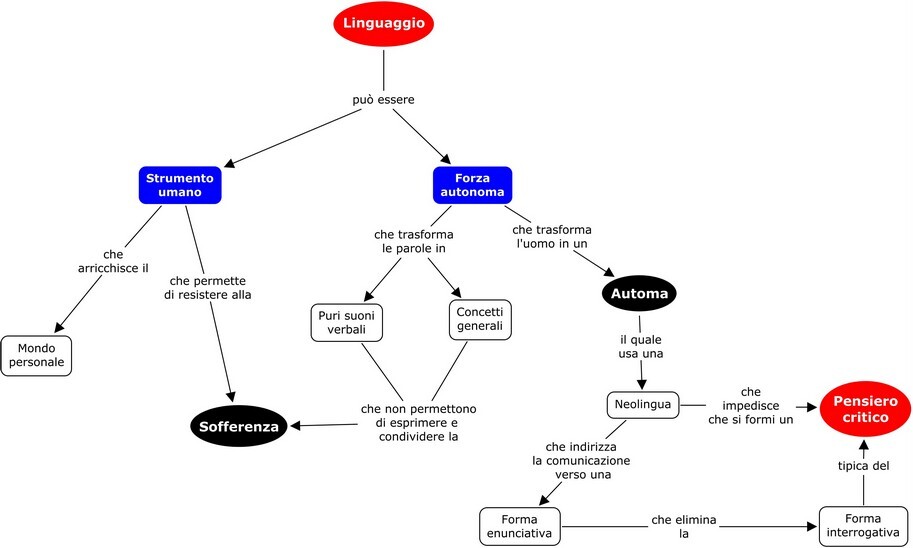

Queste parole sono andate a costituire una "neolingua", di orwelliana memoria, che impedisce che si formi un pensiero critico. Ciò accade perchè, se si vuole partecipare alla comunicazione contemporanea e sentirsi parte di una comunità, occorre conformarsi a quella modalità enunciativa impersonale che il filosofo Rocco Ronchi, nel presentare il libro, descrive così:

E' un codice internazionale, poverissimo, un centinaio di parole al massimo, il cui tratto comune è quello di presentarsi sotto forma di descrizioni asettiche, neutrali, oggettive. Provengono dall'ambito scientifico e colonizzano il mondo della vita. Sono fungibili, appunto come i mattoncini Lego, e possono ricombinarsi in mille maniere diverse.

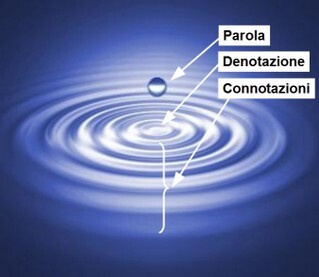

Le parole hanno un'"aura". Nella sua opera sulla connotazione Beatriz Garza paragona la denotazione, ovvero la designazione della cosa, alla prima onda che si forma quando di getta un sasso nell'acqua; e la connotazione, che designa le sensazioni, le valutazioni, le associazioni inerenti alla cosa, a tutte le onde successive. Le parole [di plastica] di cui ci stiamo occupando sembrano consistere solo nelle connotazioni che si allargano in cerchi concentrici dall'onda numero due a infinito, mentre il sasso e la prima onda sono scomparsi.

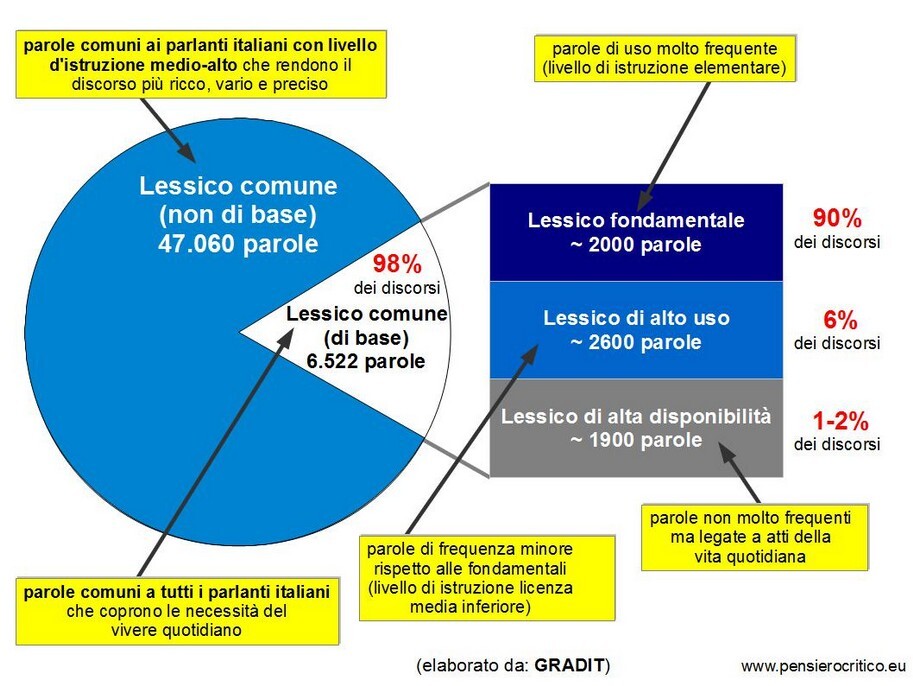

Nel diagramma a fianco viene mostrato il lessico di uso comune dei parlanti italiani, complessivamente composto da 47.060 vocaboli dei quali solo 6522 sono di base.

- derivano dalla scienza e somigliano ai suoi componenti. Sono stereotipi.

- hanno un ambito d'uso molto vasto, rappresentano una "chiave per tutto"

- sono concetti riduttivi, poveri di contenuto

- interpretano la storia in termini naturali

- i loro aspetti predominanti sono quello connotativo e quello funzionale

- gerarchizzano e colonizzano la lingua, creano un'élite di esperti e servono loro da risorsa

- appartengono a un codice internazionale ancora giovane

- sono limitate al linguaggio verbale

Scrive Porksen (p.42):

Durante i nostri colloqui Ivan Illich le chiamava "parole ameba". Chi non conosce questi piccoli esseri trasparenti e dai contorni vaghi, che scivolano sul vetrino sotto al microscopio e sembrano ingrandirsi e trasformarsi con impercettibile lentezza? Sono quasi un niente.[...] Cambiano forma di continuo mentre sono in movimento. Avanzano con fluidità, come se camminassero su zampette mutabili. Esserini mutevoli dai piedi finti: il nome "ameba" fa proprio al caso nostro.

Durante i nostri colloqui Ivan Illich le chiamava "parole ameba". Chi non conosce questi piccoli esseri trasparenti e dai contorni vaghi, che scivolano sul vetrino sotto al microscopio e sembrano ingrandirsi e trasformarsi con impercettibile lentezza? Sono quasi un niente.[...] Cambiano forma di continuo mentre sono in movimento. Avanzano con fluidità, come se camminassero su zampette mutabili. Esserini mutevoli dai piedi finti: il nome "ameba" fa proprio al caso nostro.

L'invasione del linguaggio tecnico si ripete continuamente, lo si elabora, ci si bea di esso; [...] tutto questo testimonia del reale disprezzo di quella personalità che a parole è tanto apprezzata e tutelata; testimonia anche della volontà di reprimere chi pensa autonomamente, la persona libera.

La meccanizzazione inequivocabile della persona rimane riservata alla LTI [lingua del Reich], la cui creazione più caratteristica e probabilmente la più precoce in questo campo è il verbo 'gleichschalten' [sincronizzare, livellare, uniformare]. Par di vedere e di sentire il pulsante che fa assumere a persone, non a delle istituzioni, non a istanze personali, posizioni e movimenti automatici uniformi...Non esiste nella LTI alcun altro esempio di abuso di parole tecniche che faccia apparire così scopertamente la tendenza all'automatizzazione e alla meccanizzazione come questo 'gleichschalten'. Lo si è usato per tutti i dodici anni (del nazismo), anche se all'inizio più frequentemente che in seguito, per la semplice ragione che molto presto tutte le uniformatizzazioni, tutte le automatizzazioni erano già state compiute, diventando qualcosa di ovvio.

L'analisi completa del libro di Zagrebelsky è presentata alla pagina valutare un libro/ebook. Analizziamo qui un solo esempio del lessico berlusconiano:

Scendere in campo

Contratto con gli italiani

Amore

Doni

Mantenuti

Prima Repubblica

Assolutamente

Fare-Lavorare-Decidere

Le tasche degli italiani

Politicamente corretto

Legittimo impedimento

Larghe intese

Pacificazione

La teoria degli atti linguistici di John L.Austin (ved.bibliografia) sostiene che ogni atto linguistico è composto da tre elementi:

- Locuzione: è il semplice enunciato, quale ad esempio, nel caso del lessico berlusconiano, "mettere le mani nelle tasche degli italiani"

- Illocuzione: è lo scopo mascherato dell'enunciato, vale a dire quello di presentarsi agli elettori come colui che non gli chiederà di pagare le tasse. La forza illocutoria di questo enunciato è quella di "rendere etica l'evasione fiscale". Con le parole di Zagrebelsky (p.54): "C'è davvero dietro quest'espressione, un'idea generale circa il rapporto tra cittadini e Stato. Questa: che imposte e tasse siano taglieggiamenti e furti e che i governanti, chiedendo ai cittadini di partecipare alle spese pubbliche, si comportino da ladri".

- Perlocuzione: è l'effetto reale che l'enunciato ha sull'ascoltatore (l'atto perlocutorio è l'ottenimento della risposta sollecitata dall'atto illocutorio) vale a dire l'incitamento a tenere comportamenti contrari all'interesse pubblico (evasione fiscale, ricerca di contributi pubblici anche in assenza dei requisiti, ecc.) viene trasformato in comportamenti dai cittadini.

Con questa analisi Zagrebelski evidenzia il fatto che l'impoverimento e la stagnazione di una lingua riguardano la capacità di riflettere sui cambiamenti sociali in atto.

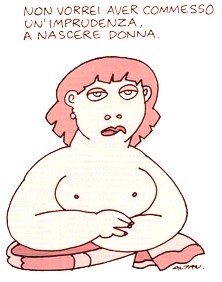

Se ad esempio, come fa notare Gian Luigi Beccaria, il termine "donna" era nato dal latino "domina" e assegnava alle donne il ruolo nobile di padrona della casa (per quanto negli anni del femminismo contestato), nella società odierna la lingua italiana riflette un peggioramento di tale ruolo dato che "donna" indica ormai, nel parlare comune, il ruolo di "donna di servizio". Citando Gian Luigi Beccaria (Tra le pieghe delle parole - 2008 Einaudi, p.139): " 'Sono senza donna ' significa oggi piuttosto 'mi manca la colf ', non già 'mi manca la fidanzata '.

Anche questo "slittamento di significato" indica un degrado ulteriore del ruolo sociale delle donne, degrado che Berlusconi si è sforzato di dimostrare in tutti i modi (anche come utilizzatore finale).

Nota: Ovviamente gli slogan politici fuorvianti non erano solo quelli del PDL/Forza Italia, ma sono stati riproposti anche dal PD: il medesimo meccanismo di mascheramento e manipolazione dell'opinione pubblica viene attuato anche da Matteo Renzi (così come descritto dalla politologa Sofia Ventura nel libro "Renzi & Co - Il racconto dell'era nuova - Rubettino editore").

Nota: Ovviamente gli slogan politici fuorvianti non erano solo quelli del PDL/Forza Italia, ma sono stati riproposti anche dal PD: il medesimo meccanismo di mascheramento e manipolazione dell'opinione pubblica viene attuato anche da Matteo Renzi (così come descritto dalla politologa Sofia Ventura nel libro "Renzi & Co - Il racconto dell'era nuova - Rubettino editore").

Da un esame delle lingue moderne traspare che le parole chiave sono forti, persuasive e d'uso comune. Alcune sono etimologicamente antiche ma hanno assunto un significato nuovo e radicalmente diverso dal precedente. "Famiglia", "uomo" e "lavoro" sono esempi a tutti noti. Altre sono di conio più recente e sono state forgiate in origine per un uso specialistico. A un certo punto però sono scivolate nel linguaggio quotidiano e indicano ora una vasta area di concetti e di esperienze. "Ruolo", "sesso", "energia", "produzione", "sviluppo", "consumatore" sono esempi conosciutissimi.[...] L'insieme delle parole chiave è omologo in tutte le lingue industrializzate moderne.

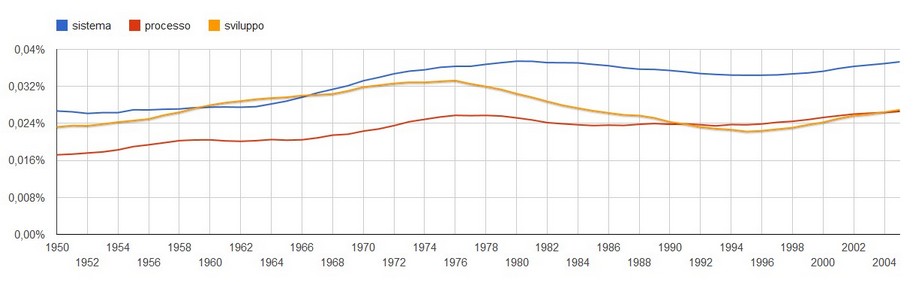

E' inquietante constatare quanto le parole siano intercambiabili. Possiamo equipararle, allinearle in una catena di frasi equivalenti. Sembra che abbiano sempre un senso: L'informazione è comunicazione. La comunicazione è scambio. Lo scambio è una relazione. La relazione è un processo. Processo significa sviluppo. Lo sviluppo è un bisogno fondamentale. I bisogni fondamentali sono risorse. Le risorse sono un problema. [e così via all'infinito...]

Per capire di quale vita si parla, ecco le parole di Illich (p.13):

La realtà che esse interpretano è fondamentalmente la stessa dappertutto. Le stesse autostrade che portano agli stessi edifici destinati a scuole e uffici all'ombra delle stesse antenne televisive trasformano in una monotona uniformità paesaggi e società dissimili.

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

- Introduzione all'uso del GRADIT

Sintesi della Teoria degli atti linguistici di J.L.Austin (Università di Trieste)

- John L. Austin, (1987) Come fare cose con le parole Marietti Editore

- Uwe Pörksen, (2011) Parole di plastica. La neolingua di una dittatura internazionale Textus Edizioni

- David Swinney, (1979) Lexical Access during Sentence Comprehension (Re)Consideration of Context Effects (PDF) [2083 citazioni]

- Victor Klemperer, (2008) LTI, La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo Giuntina Editore

- Gustavo Zagrebelsky, (2010 ) Sulla lingua del tempo presente Einaudi Editore

- Ivan Illich, (1982) Il genere e il sesso Mondadori Editore - intero libro scaricabile gratuitamente in PDF

- Ivan Illich - Saggi, articoli e interviste

- Vladimir Veselov (2014), TURING TEST SUCCESS MARKS MILESTONE IN COMPUTING HISTORY

Pagina aggiornata il 3 luglio 2023