Perchè la Mistificazione è facile e la demistificazione difficile

TEORIE > CONCETTI > PIRAMIDE DELLA CONOSCENZA

Scopo di questa pagina

Perchè la Mistificazione (Fake News) è facile e la demistificazione (Debunking) difficile? Ci sono dei motivi psicologici e in questa pagina li descriviamo.

Il Web è pieno di bufale, di disinformazione spacciata per verità, di fake news e simili. Prevalentemente, ciò avviene perchè alcune persone ne ricavano un guadagno economico, monetizzando con la pubblicità i loro blog/siti e cercando di aumentare gli accessi contando sulla credulità delle persone. Chi interviene giornalisticamente smascherando le loro cialtronerie, a volte viene attaccato e diffamato. Nella mente umana ci sono dei meccanismi, nati con l'evoluzione, che favoriscono le Fake News e la cui diffusione viene amplificata dal Web e dai Social Media: sono i Bias Cognitivi. La "costruzione di un'opinione" nella mente di ogni persona si basa su processi mentali complessi che hanno operato magari per molto tempo. Quindi non si può pensare che sia possibile modificare quell'opinione rapidamente, dato che essa si è depositata nella memoria di lungo termine e viene continuamente rafforzata da distorsioni della valutazione causate dai pregiudizi (bias cognitivi) e da euristiche (scorciatoie mentali), quali ad esempio: confirmation bias, euristica della rappresentatività, euristica del conformismo, ecc.) e dalla fiducia riposta in certe fonti informative (persone, TV, giornali, ecc.) dovuta alla familiarità con esse. Le teorie del complotto sono sempre state (e sono tuttoggi) molto popolari, infatti le persone, quando accade un evento particolarmente drammatico hanno bisogno di una spiegazione altrettanto drammatica emotivamente. I giuristi Cass Sunstein e Adrian Vermeule (vedi bibliografia), analizzando un sondaggio del 2004 sull'attentato alle Torri Gemelle, trovarono che il 49% dei cittadini residenti in New York credeva che il Governo fosse a conoscenza dell'attentato ma che non fu in grado di evitarlo. Nella conclusione del loro studio essi scrivono: "La maggior parte delle persone non ha informazioni personali dirette che possano spiegare eventi terribili, e sono spesso tentate di attribuire tali eventi a un attore nefasto, in parte a causa della loro rabbia. È meno probabile che la tentazione venga contrastata se anche altri danno le loro stesse spiegazioni. Le cascate cospirative nascono attraverso gli stessi processi che alimentano molti tipi di errori sociali. Ciò che rende tali cascate più distintive e significativamente diverse da altre cascate che coinvolgono credenze anch'esse false e dannose, è la loro qualità autoisolante. Le stesse affermazioni e fatti che potrebbero dissolvere le cascate di cospirazioni possono essere prese come ulteriore prova sul loro conto. Questi punti rendono particolarmente difficile per gli estranei, inclusi i governi, il loro ridimensionamento. Alcune false teorie cospirative creano seri rischi. Non semplicemente minano il dibattito democratico; in casi estremi, esse creano o alimentano la violenza." La mistificazione si basa quasi sempre sulla costruzione di una "narrazione". La demolizione di una narrazione lascia un vuoto nella mente delle persone, quindi l'ultimo passo del processo di demistificazione "deve" riempire questo vuoto con una nuova narrazione, completa e coerente, in grado di eliminare il disagio creato dal vuoto. Un percorso efficace per ridurre stereotipi e pregiudizi sembra quello basato sulla ridefinizione dei confini sociali. Quando i membri di due gruppi sociali sono in grado di considerarsi membri di un gruppo comune, stereotipi e pregiudizi possono ridursi in maniera significativa.

Cos'è il debunking

I disinformatori creano dei falsi miti. I demistificatori (debunkers) devono fornire verità scientifiche con le quali colmare gli spazi mentali occupati dai falsi miti.

Punto chiave di questa pagina

PREDICO BENE E RAZZOLO MALE: Cambiare i sistemi di credenza delle persone è difficile se non impossibile, come fa notare lo psicologo Luciano Arcuri riguardo ai metodi per ridurre stereotipi e pregiudizi: "Possiamo individuare tre possibili percorsi da compiere. Il primo consiste semplicemente nel cambiare i sistemi di credenze che gli individui portatori di stereotipi possiedono: ma si tratta, di fatto, di una strada senza uscita. Le aspettative a cui le persone sono ancorate tendono ad autoconfermarsi con tutti i mezzi, per cui tentare di fornire tendenze contrarie allo stereotipo posseduto non dà risultati apprezzabili, dato che le nuove informazioni sono ignorate (Trope e Thompson, 1997), distorte (Darley e Gross, 1983), dimenticate (Fyock e Stangor, 1994), attribuite ad altri (Hewstone, 1990), oppure, se mai hanno qualche influenza, questa ha una efficacia limitata nel tempo (Rothbart e John, 1992). [...] Un secondo percorso per tentare di rendere inoffensivi gli stereotipi potrebbe mantenere inalterati i sistemi di credenze ma evitare di applicarli ai singoli individui. Anche in questo caso la battaglia è particolarmente difficile: lo stereotipo è normalmente così ben appreso e praticato, così capace di manifestarsi anche al di fuori della consapevolezza del portatore (Bargh, 1999) da rendersi impermeabile a queste strategie di riduzione. Un terzo e forse più efficace percorso è quello basato sulla ridefinizione dei confini sociali. Quando i membri di due gruppi sociali sono in grado di considerarsi membri di un gruppo comune, stereotipo e pregiudizio possono ridursi in maniera significativa (Gaertner e Dovidio, 2000). Ma si tratta di un percorso estremamente lungo e pieno di insidie."

Punti di riflessione

Esistono due modi di sbagliare: credere in ciò che non è, e rifiutarsi di credere in ciò che è. (Søren Kierkegaard)

_

Essere informati non è sempre una benedizione e, talora, può essere moralmente sbagliato o pericoloso. (Luciano Floridi - La rivoluzione dell'informazione p.133)

_

Essere informati non è sempre una benedizione e, talora, può essere moralmente sbagliato o pericoloso. (Luciano Floridi - La rivoluzione dell'informazione p.133)

La mistificazione è facile perchè I disinformatori creano dei falsi miti che si depositano nella mente delle persone e vengono rinforzati da continui bias cognitivi. I demistificatori (debunkers), quindi, devono fornire verità scientifiche con le quali colmare gli spazi mentali occupati dai falsi miti, e non è detto che questi convincano rapidamente le persone che hanno assorbito le fake news a liberarsene, occorre insistere...

Come smascherare e contrastare la disinformazione

Secondo lo psicologo Stephan Lewandowsky (ved. bibliografia 2012) la disinformazione (deliberatamente o inconsapevolmente) proviene da almeno quattro fonti:

- Voci di popolo e Opere di Narrativa

- Governi e Politici

- Interessi specifici (Lobbies)

- Mass Media e Social Media

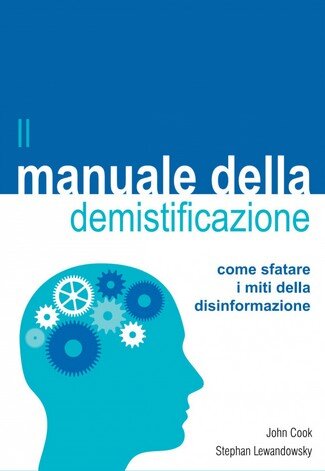

Il processo attraverso cui agisce la disinformazione, e il modo per smascherarla, viene descritto da Lewandowsky per un caso specifico (il cambiamento climatico) nel "Manuale della demistificazione - Come sfatare i miti della disinformazione" (ved. box a fianco) versione italiana del documento "The Debunking Handbook".

La "costruzione di un'opinione" nella mente di ogni persona si basa su processi mentali complessi che hanno operato magari per molto tempo. Quindi non si può pensare che sia possibile modificare quell'opinione rapidamente, dato che essa si è depositata nella memoria di lungo termine e viene continuamente rafforzata da distorsioni della valutazione causate dai pregiudizi (bias cognitivi) e da euristiche (scorciatoie mentali), quali ad esempio: confirmation bias, euristica della rappresentatività, euristica del conformismo, ecc.) e dalla fiducia riposta in certe fonti informative (persone, TV, giornali, ecc.) dovuta alla familiarità con esse.

Un buon esempio di costruzione delle credenze l'ha fornito il filosofo Charles Sanders Peirce nel saggio "Il fissarsi di una credenza" (vedi box giallo).

Non si può pensare che sia possibile modificare un'opinione rapidamente, dato che essa si è depositata nella memoria di lungo termine e viene continuamente rafforzata da distorsioni della valutazione causate dai pregiudizi (bias cognitivi) e da euristiche (scorciatoie mentali)

Charles Sanders Peirce e il fissarsi delle credenze

Il filosofo Charles Sanders Peirce nel 1877, in un saggio intitolato "il fissarsi della credenza" (da: Opere, C.S.Peirce, 2003 -pp.361-362), descrisse ciò che si oppone all'autocorrezione dei processi di pensiero:

L'irritazione del dubbio causa una lotta per conseguire uno stato di credenza.[...]Perciò la lotta inizia con il dubbio, e termina con la cessazione del dubbio. Insomma, il solo obiettivo della ricerca è lo stabilirsi di un'opinione. Si potrebbe supporre che questo non basti, e che noi andiamo in cerca non meramente di un'opinione, ma di un'opinione vera. Ma se mettete alla prova questa supposizione, la troverete senza fondamento: infatti, appena raggiungete una salda credenza, siete perfettamente soddisfatti, sia che la credenza sia vera, oppure falsa.[...] Possiamo al massimo sostenere che andiamo in cerca di una credenza che '"rederemo vera".

The web is full of fake news!

In my opinion this is also false.

In my opinion this is also false.

Processo di mistificazione scientifica

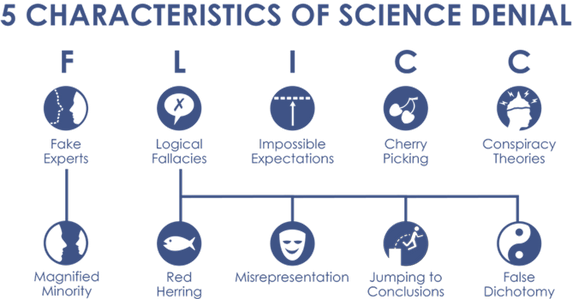

Secondo lo psicologo John Cook (ved. bibliografia 2012) le cinque caratteristiche che favoriscono le mistificazioni scientifiche sono:

- Credere ai "Falsi esperti" (non verificarne la credibilità scientifica)

- Fallacie logiche (non accorgersi della fallacia degli argomenti presentati)

- Aspettative impossibili (avere delle credenze lontane dalla realtà)

- Scelte selettive (non accorgersi che le scelte proposte dai mistificatori sono parziali e scelte appositamente)

- Credere nelle teorie della cospirazione (credere, in generale, ai complotti e alle cospirazioni)

I meccanismi psicologici che favoriscono le bufale

Nella mente umana ci sono dei meccanismi, nati con l'evoluzione, che favoriscono le Fake News e la cui diffusione viene amplificata dal Web e dai Social Media: sono i Bias Cognitivi di cui si sono occupati gli psicologi Daniel Kahneman (premio Nobel 2002) e Amos Tversky.

I giornalisti Paolo Moderato e Massimo Cesareo (vedi bibliografia) hanno definito il fenomeno scrivendo:

I giornalisti Paolo Moderato e Massimo Cesareo (vedi bibliografia) hanno definito il fenomeno scrivendo:

Prendiamo come esempio quello che viene definito bias di conferma. La letteratura mostra come le persone tendano a cercare informazioni che confermino le proprie ipotesi iniziali su determinate tematiche. Ciò significa che, se le idee di partenza risultano distorte, tenderanno a trovare conferma. È facile comprendere come, nell’era digitale, chi sviluppa per diverse ragioni opinioni contrastanti con la realtà dei fatti – per esperienza personale, per senso comune, per appartenenza a un gruppo – troverà con molta facilità conferma nel web. Nell’era dei big data, peraltro, le nostre ricerche vengono costantemente analizzate e ci vengono suggerite notizie in linea con queste ultime. Si crea, in tal modo, un circolo vizioso che si autoalimenta: pertanto, più cerchiamo conferma di una nostra opinione, più troveremo notizie che la confermano. Inoltre, si favorisce lo sviluppo di sacche di disinformazione dalle quali è difficile uscire senza un controllo esterno. Purtroppo, questo è solo un esempio che aiuta a comprendere come le fake news possano proliferare. Esistono infatti molti altri meccanismi simili che ne favoriscono la diffusione e la possibilità di condividere con pochi click le informazioni presenti sui social media.

Nella mente umana ci sono dei meccanismi, nati con l'evoluzione, che favoriscono le Fake News e la cui diffusione viene amplificata dal Web e dai Social Media: sono i Bias Cognitivi

La diffusa credenza nei complotti e nelle cospirazioni

Le teorie del complotto sono sempre state (e sono tuttoggi) molto popolari, infatti le persone, quando accade un evento particolarmente drammatico hanno bisogno di una spiegazione altrettanto drammatica emotivamente. I giuristi Cass Sunstein e Adrian Vermeule (vedi bibliografia), analizzando un sondaggio del 2004 sull'attentato alle Torri Gemelle, trovarono che il 49% dei cittadini residenti in New York credeva che il Governo fosse a conoscenza dell'attentato ma che non fu in grado di evitarlo. Nella conclusione del loro studio essi scrivono:

La maggior parte delle persone non ha informazioni personali dirette che possano spiegare eventi terribili, e sono spesso tentate di attribuire tali eventi a un attore nefasto, in parte a causa della loro rabbia. È meno probabile che la tentazione venga contrastata se anche altri danno le loro stesse spiegazioni. Le cascate cospirative nascono attraverso gli stessi processi che alimentano molti tipi di errori sociali. Ciò che rende tali cascate più distintive e significativamente diverse da altre cascate che coinvolgono credenze anch'esse false e dannose, è la loro qualità autoisolante. Le stesse affermazioni e fatti che potrebbero dissolvere le cascate di cospirazioni possono essere prese come ulteriore prova sul loro conto. Questi punti rendono particolarmente difficile per gli estranei, inclusi i governi, il loro ridimensionamento. Alcune false teorie cospirative creano seri rischi. Non semplicemente minano il dibattito democratico; in casi estremi, esse creano o alimentano la violenza.

Il giornalista Massimo Polidoro (vedi bibliografia) descrive gli interventi decisi nel 2016 dal Governo francese per contrastare il fatto che, secondo un sondaggio, un giovane francese su cinque crede nelle teorie del complotto.

Le teorie del complotto sono sempre state (e sono tuttoggi) molto popolari, infatti le persone, quando accade un evento particolarmente drammatico hanno bisogno di una spiegazione altrettanto drammatica emotivamente. La maggior parte delle persone non ha informazioni personali dirette che possano spiegare eventi terribili, e sono spesso tentate di attribuire tali eventi a un attore nefasto, in parte a causa della loro rabbia

Come distinguere tra verità e falsità

La giornalista scientifica Silvia Bencivelli descrive alcuni modi in cui è possibile ingannare o ingannarsi.

IL MANUALE GIUSTO

Versione italiana PDF del manuale di Skeptical Science che descrive il processo di demistificazione.

Processo di de-mistificazione

La definizione che la Treccani dà della mistificazione è la seguente:

Distorsione, per lo più deliberata, della verità e realtà dei fatti, che ha come effetto la diffusione di opinioni erronee o giudizî tendenziosi, sia in campo ideologico sia, per es., nel settore del commercio e della pubblicità, al fine di trarre vantaggio dalla credulità altrui.

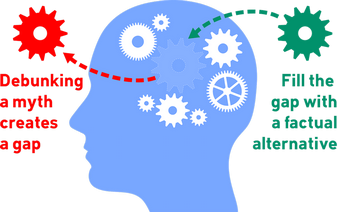

La mistificazione si basa quasi sempre sulla costruzione di una "narrazione". La mente di ogni persona è piena di narrazioni di vario genere, formatesi nel corso della sua vita, in un processo continuo che lo psicologo Jerome Bruner ha indagato associandolo alla costruzione dell'identità personale. Secondo Bruner (ved. bibliografia 1992) ogni persona, fin dall'infanzia sente il bisogno di dare un significato alla realtà organizzando la sua esperienza in forma narrativa.

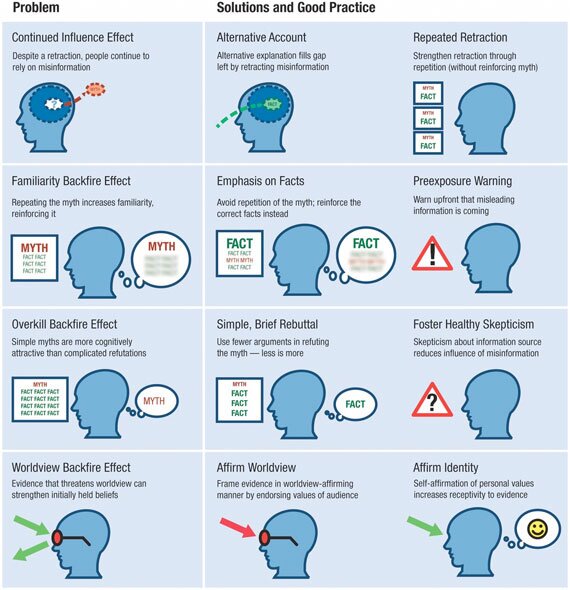

Il primo passo, dunque, consiste nello smontaggio di questa narrazione, cercando di evitare tre effetti collaterali derivanti da questa operazione (ved. immagine a fianco):

- Ritorno di fiamma di temi familiari (Familiarity Backfire Effect): non bisogna parlare di ciò che si vuole confutare ma solo di ciò che si vuole sostenere

- Contraccolpo dell'esagerazione (Overkill Backfire Effect): occorre confutare dando una spiegazione semplice

- Contraccolpo della visione del mondo (Worldview Backfire Effect): occorre evitare messaggi che siano fortemente in contrasto con la visione del mondo delle persone cui è diretta la confutazione

Infine, la demolizione di una narrazione lascia un vuoto nella mente delle persone (ved. bibliografia Ecker 2011).

L'ultimo passo del processo di demistificazione consiste quindi nel riempire questo vuoto con una nuova narrazione, completa e coerente, in grado di eliminare il disagio creato dal vuoto.

I disinformatori, oltre ad essere dei parassiti, sono anche violenti (soprattutto con le donne)

Il Web è pieno di bufale, di disinformazione spacciata per verità, di fake news e simili. Prevalentemente, ciò avviene perchè alcune persone ne ricavano un guadagno economico, monetizzando con la pubblicità i loro blog/siti e cercando di aumentare gli accessi contando sulla credulità delle persone. Chi interviene giornalisticamente smascherando le loro cialtronerie, a volte viene attaccato e diffamato come, ad esempio, è successo nel 2013 alla giornalista scientifica Silvia Bencivelli la quale ha dovuto subire attacchi vergognosi, anche in qualità di donna, documentati nell'articolo: "Aggredita online fa condannare il capo-branco. “È fondamentale far sapere che la violenza sul web non resta impunita”

La mistificazione si basa quasi sempre sulla costruzione di una "narrazione". La demolizione di una narrazione lascia un vuoto nella mente delle persone, quindi l'ultimo passo del processo di demistificazione "deve" riempire questo vuoto con una nuova narrazione, completa e coerente, in grado di eliminare il disagio creato dal vuoto

Buone pratiche contro la disinformazione

Un esempio di de-mistificazione

Un esempio di demistificazione è stato condotto dallo psicologo Will Thalheimer e riguarda il "Cono di Dale" molto citato, fin dal 1946, riguardo alla capacità di memoria e di apprendimento umani (ved. immagine a fianco).

Secondo molti autori il Cono di Dale sostiene che le persone ricordano il 10% di ciò che leggono, il 20% di ciò che ascoltano, il 30% di ciò che vedono, il 50% di ciò che ascoltano e vedono, ecc.

Secondo Thalheimer, esso non è che un mito ancora oggi utilizzato da molte persone e organizzazioni, variando i dati in funzione dei propri scopi.

La demistificazione di Thalheimer ( e dei suoi collaboratori) viene argomentata nell'articolo del gennaio 2015 "Mythical Retention Data & The Corrupted Cone", ed è basata su 2 passi.

- Il primo passo (mythical retention chart) mostra vari grafici, presenti in letteratura, nei quali sono riportate le percentuali di ciò che si ricorda con i vari sensi. Thalheimer mostra che le percentuali riportate nei grafici sono diverse, nel senso che non vengono riportati valori univoci ma ogni autore che ha utilizzato il Cono di Dale ha variato le percentuali a proprio piacimento. Thalheimer scrive di aver verificato un centinaio di grafici, di vari autori, e tutti con valori diversi. La proliferazione di articoli contenenti immagini di coni con varie percentuali è stata così elevata da falsare la veridicità delle fonti bibliografiche.

- Il secondo passo (corruption of Dale’s Cone of Experience) consiste nella prova della corruzione del grafico originale. Thalheimer è infatti andato a verificare l'immagine inserita da Dale nel suo libro (Audio-visual methods in teaching - edizione 1969), scoprendo che Dale non aveva inserito nessun numero sul suo grafico originale e, anzi, avvertiva i lettori di non prendere il suo grafico alla lettera (vedi grafico originale a fianco).

Sfortunatamente molti autori si sono lasciati trascinare dall'entusiasmo per l'efficacia didattica delle percentuali, creando il "mito della ritenzione" che ancora oggi permane, a causa della pervasività del web.

Un mito culturale da demistificare

Secondo molti autori il "Cono di Dale" sostiene che le persone ricordano il 10% di ciò che leggono, il 20% di ciò che ascoltano, il 30% di ciò che vedono, il 50% di ciò che ascoltano e vedono, ecc. Secondo lo psicologo Will Thalheimer, esso non è che un mito ancora oggi utilizzato da molte persone e organizzazioni, variando i dati in funzione dei propri scopi

Cono originale di Dale senza percentuali

La mistificazione è stata prodotta dall'inserimento di percentuali arbitrarie sul cono di Dale. In tal modo ci si è avvalsi di Edgar Dale per creare dei falsi coni che non hanno alcun fondamento scientifico.

Come è difficile cambiare le credenze delle persone

Cambiare i sistemi di credenza delle persone è difficile se non impossibile, come fa notare lo psicologo Luciano Arcuri (ved. bibliografia) riguardo ai metodi per ridurre stereotipi e pregiudizi (p. 6):

Possiamo individuare tre possibili percorsi da compiere. Il primo consiste semplicemente nel cambiare i sistemi di credenze che gli individui portatori di stereotipi possiedono: ma si tratta, di fatto, di una strada senza uscita. Le aspettative a cui le persone sono ancorate tendono ad autoconfermarsi con tutti i mezzi, per cui tentare di fornire tendenze contrarie allo stereotipo posseduto non dà risultati apprezzabili, dato che le nuove informazioni sono ignorate (Trope e Thompson, 1997), distorte (Darley e Gross, 1983), dimenticate (Fyock e Stangor, 1994), attribuite ad altri (Hewstone, 1990), oppure, se mai hanno qualche influenza, questa ha una efficacia limitata nel tempo (Rothbart e John, 1992). [...] Un secondo percorso per tentare di rendere inoffensivi gli stereotipi potrebbe mantenere inalterati i sistemi di credenze ma evitare di applicarli ai singoli individui. Anche in questo caso la battaglia è particolarmente difficile: lo stereotipo è normalmente così ben appreso e praticato, così capace di manifestarsi anche al di fuori della consapevolezza del portatore (Bargh, 1999) da rendersi impermeabile a queste strategie di riduzione. Un terzo e forse più efficace percorso è quello basato sulla ridefinizione dei confini sociali. Quando i membri di due gruppi sociali sono in grado di considerarsi membri di un gruppo comune, stereotipo e pregiudizio possono ridursi in maniera significativa (Gaertner e Dovidio, 2000). Ma si tratta di un percorso estremamente lungo e pieno di insidie.

Can you tell me a fairy tale? No, I'll tell you something that's not true so you get used to it.

Un percorso efficace per ridurre stereotipi e pregiudizi sembra quello basato sulla ridefinizione dei confini sociali. Quando i membri di due gruppi sociali sono in grado di considerarsi membri di un gruppo comune, stereotipi e pregiudizi possono ridursi in maniera significativa

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

Stephan Lewandowsky et al. (2012), Misinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing (PDF)

- Stephan Lewandowsky, John Cook (2012), The Debunking Handbook (PDF)

- Ulrich K.H. Ecker, S. Lewandowsky et al. (2011), Correcting false information in memory: Manipulating the strength of misinformation encoding and its retraction (PDF)

- Pascal Diethelm, Martin McKee (2009), Denialism: what is it and how should scientists respond?

- John Cook, Daniel Bedford, Scott Mandia (2014), Raising Climate Literacy Through Addressing Misinformation: Case Studies in Agnotology-Based Learning (PDF)

- John Cook (2015), Busting myths: a practical guide to countering science denial

- Will Thalheimer (2006), People remember 10%, 20%...Oh Really?

- Brendan Nyhan, Jason Reifler (2007), When Corrections Fail: The persistence of political misperceptions (PDF)

- Jerome Bruner (1992), La ricerca del significato - Per una psicologia culturale - Bollati Boringhieri

- John Cook (2015), Inoculating against science denial - The Conversation

- Antonio Cartelli (2003), Misinforming, Misunderstanding, Misconceptions: What Informing Science Can Do (PDF)

- Misconceptions about science - University of Berkeley

- Paolo Attivissimo (2015), Essere maggiorenni e non ricordare nulla dell'11 settembre

- Cass R. Sunstein, Adrian Vermeule (2008), Conspiracy Theories (PDF) [169 citazioni]

- Sander van der Linden (2015), The conspiracy-effect: Exposure to conspiracy theories (about global warming) decreases pro-social behavior and science acceptance (PDF)

- Luciano Arcuri, La rilevanza della ricerca in psicologia sociale: un problema che ci stiamo lasciando alle spalle (PDF) - in-Mind Italia [2 citazioni]

- Paolo Attivissimo (2018), Sequestrato tutto il sito di debunking Butac.it per querela su un singolo articolo - Il Disinformatico

- Massimo Polidoro (2018), La Francia reagisce alle teorie del complotto: servirà? - Cicap

- Cecilia Mussi (2017), Le 10 teorie del complotto più famose del web, dal Molise ai Beatles - Corriere della Sera

- Claudia Torrisi (2018), Aggredita online fa condannare il capobranco "E' fondamentale far sapere che la violenza sul web non resta impunita" - Valigia Blu

- Paolo Moderato, Massimo Cesareo (2018), Quando la realtà diventa un’opinione. Fake news: che cosa sono e come prevenirle - State of Mind

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Pagine correlate

Libri consigliati

a chi non vuole corre il rischio di credere in opinioni mistificate da interessi economici altrui

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 18 luglio 2023