- Per chiedere consiglio riguardo a una particolare situazione

- Per denunciare coloro che non rispettano le regole del gruppo

- Per lodare se stessi

- Per ingannare gli altri

_

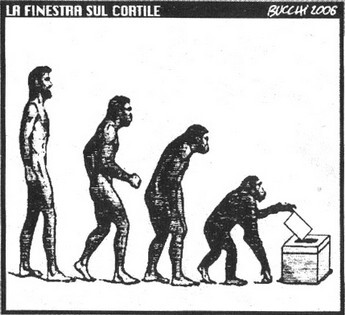

Il pettegolezzo ha avuto origine nel Neolitico agli albori del linguaggio e viene ritenuto il mezzo di cui l'essere umano si è avvalso, agli inizi del suo sviluppo cerebrale, per creare legami sociali all'interno del suo gruppo e per scambiare informazioni sulla sua rete sociale.

_

Tutto è nato dall'esigenza di esplorare nuovi habitat e sottoporsi al maggior rischio di incappare in predatori, esigenza che ha reso necessario vivere in gruppi sufficientemente grandi. Ma vivere in un gruppo, oltre ad avere dei benefici ha anche dei costi, nel senso che espone il singolo individuo a stress quali: competizione per il cibo, aggressioni sessuali da parte degli individui dominanti, necessità di coordinarsi con gli altri individui in varie attività. Dunbar scrive (ved. bibliografia 2004 p. 101):

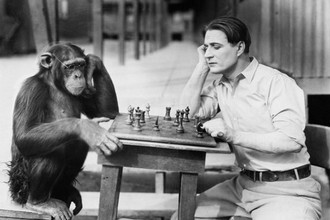

La soluzione dei primati a questo problema (essenzialmente la necessità di bilanciare gli interessi a breve termine con i benefici a lungo termine provenienti dalla vita di gruppo) è la formazione di alleanze. Spesso, queste alleanze sono profondamente radicate nelle relazioni matrilineari (madre e figlie, sorelle). Queste relazioni funzionano perchè si basano su una forte fiducia e impegno. Un membro dell'alleanza può contare sull'aiuto di un altro quando si trova sotto attacco. Il senso di obbligo viene creato attraverso lo spulciamento sociale (social grooming). Noi non capiamo come il grooming renda questo possibile, ma sappiamo che il grooming è estremamente efficace nel rilascio di endorfine (degli oppiacei endogeni prodotti in modo naturale dal cervello e facenti parte del sistema di controllo del dolore; Keverne, Martensz, & Tuite, 1989). Il flusso di oppiacei indotto dall'essere spulciati genera un senso di rilassamento (riduce il battito cardiaco e i segni di nervosismo al punto da poter indurre il sonno; Goosen, 1981).

Quando si va ad esaminare il contenuto dei messaggi umani si scopre che esso è prevalentemente basato sui comportamenti dei membri del proprio gruppo, in sintesi il linguaggio si è rivelato essere, per mezzo del pettegolezzo, il mezzo per capire le relazioni di potere all'interno del proprio gruppo, scrive lo storico Yuval Harari (Da animali a dèi p. 35):

La cooperazione sociale è la nostra chiave della sopravvivenza e della riproduzione. Ad ogni uomo o donna presi a sé non basta sapere dove ci sono i leoni o i bisonti. Molto più importante per loro è sapere chi, nel loro gruppo, odia chi, chi dorme con chi, chi è onesto e chi è un imbroglione. [...] I Neanderthal e l'Homo sapiens arcaico avevano probabilmente problemi a parlare alle spalle di qualcuno - una capacità che gode di cattiva fama ma che di fatto è essenziale per cooperare nel grande numero. La nuova perizia di linguaggio che i Sapiens acquisirono circa settantamila anni fa consentì loro di chiacchierare per ore senza interruzione. Il fatto di avere informazioni attendibili riguardo agli individui di cui ci si poteva fidare dette l'opportunità di ampliare i ranghi del gruppo, e i Sapiens poterono sviluppare più stretti e più sofisticati tipi di cooperazione.

Il fatto che le conversazioni ci permettano di scambiare informazioni su persone che non sono presenti è di vitale importanza. Ci consente di insegnare agli altri come comportarsi con persone che non hanno mai incontrato prima, o come gestire situazioni difficili prima che queste si presentino. In aggiunta al fatto che il linguaggio rende anche più semplice distinguere vari tipi di persone, possiamo imparare a rapportarci a classi di individui anzichè essere limitati al singolo individuo come avviene per i primati nella pratica dello spulciamento.

- Per chiedere consiglio riguardo a una particolare situazione

- Per denunciare coloro che non rispettano le regole del gruppo

- Per lodare se stessi

- Per ingannare gli altri

Due sospettati, A e B, sono arrestati dalla polizia. La polizia non ha prove sufficienti per trovare il colpevole e, dopo aver rinchiuso i due prigionieri in due celle diverse, interroga entrambi offrendo loro le seguenti prospettive: se uno confessa (C) e l'altro non confessa (NC) chi non ha confessato sconterà 10 anni di detenzione mentre l'altro sarà libero; se entrambi non confesseranno, allora la polizia li condannerà a un solo anno di carcere; se invece, confesseranno entrambi la pena da scontare sarà pari a 5 anni di carcere. Ogni prigioniero può riflettere sulla strategia da scegliere tra, appunto, confessare o non confessare. In ogni caso, nessuno dei due prigionieri potrà conoscere la scelta fatta dall'altro prigioniero.

Il cacciatore-raccoglitore medio, rispetto alla maggior parte dei suoi discendenti moderni, possedeva conoscenze più ampie, più profonde e più variegate di tutto ciò che gli stava nelle immediate vicinanze. Oggi, nelle società industriali, per sopravvivere non c'è bisogno, per i più, di sapere grandi cose del mondo naturale. A un tecnico di computer, a un agente delle assicurazioni, a un insegnante di storia o a un operaio industriale, quali conoscenze servono per campare? Certo occorre sapere molte cose del campo specifico di cui ci si occupa, ma per la maggior parte delle necessità di vita ci si affida ciecamente all'aiuto di altri esperti, le cui conoscenze costituiscono a loro volta un ambito altrettanto ristretto di competenze. Collettivamente gli umani oggi sanno di più di quanto sapessero i membri di un gruppo di Sapiens antico. Ma, a livello individuale, gli antichi cacciatori-raccoglitori sono stati la gente più avveduta e abile di tutti i tempi.

- esprime e comunica emozioni

- riceve supporto e rassicurazioni da altri

- riduce incertezza e ansia

- aiuta a risolvere problemi e attribuisce senso alle situazioni

- inclusione e accettazione da parte di altri

- esclusione e vittimizzazione

- riduce lo stress e i danni all'autostima e alla reputazione

- espressione di attenzione e interesse per le persone dell'organizzazione

- condivisione di informazioni e conoscenza

- sviluppo di reti inter/intra-organizzazione

- creazione di relazioni di lavoro o di team

- disseminazione della cultura aziendale

- resistenza ai cambiamenti

- disinformazione e incomprensione

- mascheramento o distorsione dei problemi interni all'organizzazione

Il gossip è interallacciato nelle relazioni e nei processi di potere e con la micropolitica delle conversazioni di ogni giorno negli ambienti di lavoro. [...] I cambiamenti organizzativi nelle loro manifestazioni innescano il gossip. Il gossip è usato come una strategia di creazione di senso, un modo di comunicare e gestire le emozioni, un meccanismo per fronteggiare l'incertezza e un mezzo di sabotaggio e resistenza. [...] Il gossip potrebbe, e in verità dovrebbe, anche essere visto e sentito come una forma di comunicazione organizzativa informale e di conoscenza narrativa che agisce come condizione limite di un modello teorico emergente di gossip organizzativo. Questo cambia la posizione del gossip da ciò che è stato prevalentemente invisibile, a ciò che è un più visibile e apprezzato processo costitutivo delle organizzazioni.

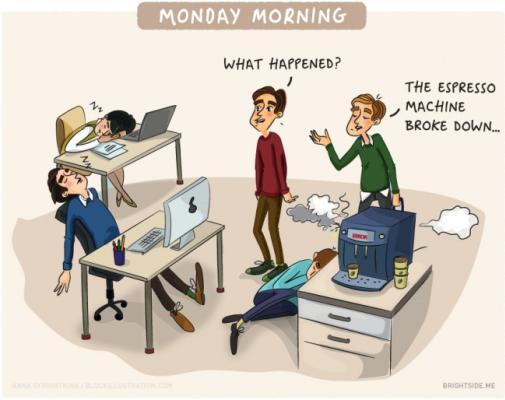

Si è rotta la macchina del caffè.

(La macchina del caffè è uno dei luoghi preferiti per il gossip aziendale)

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Robin Dunbar (1996), Grooming, Gossip, and the evolution of language (PDF) - Intero libro in inglese

Robin Dunbar (2004), Gossip in evolutionary perspective (PDF) [399 citazioni]

Magnus Enquist, Olof Leimar (199volution of cooperation in mobile organisms (PDF)

Robert Axelrod, William D. Hamilton (1981), The Evo3), The e

lution of Cooperation (PDF) [30845 citazioni]

Robin Dunbar, Ann Marriot, N.D.C. Duncan (1993), Human conversation behaviour (PDF) [368 citazioni]

Cristina Scarcella (2007), Il dilemma del prigioniero (PDF) - Polimath

- Kathryn Waddington, Grant Michelson (2007), Analysing gossip to reveal and understand power relationships, political action and reaction to change inside organisations (PDF) [11 citazioni]

- Eric K. Foster (2004), Research on Gossip: Taxonomy, methods, and future directions (PDF) [525 citazioni]

- Zeynep Tufekci (2008), Grooming, Gossip, Facebook and Myspace (PDF) [409 citazioni]

Pagina aggiornata il 26 novembre 2023