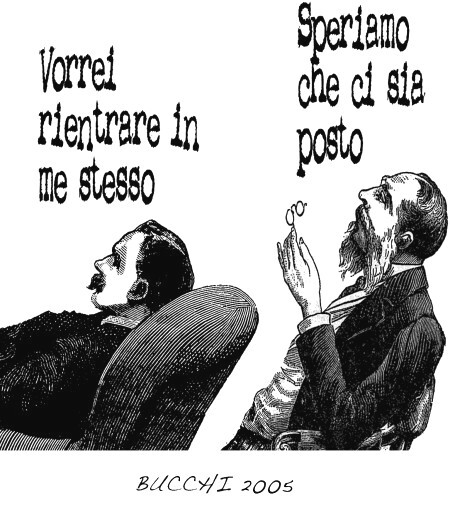

Sorry: they don't make them anymore.

Sia lo Yoga che la psicoanalisi mirano all'integrazione risolutiva della personalità umana. Ma mentre i due sistemi considerano sia livelli coscienti che inconsci, lo Yoga crede in un terzo livello o super-cosciente, in cui i poteri nascosti diventano disponibili e l'anima viene liberata dalla schiavitù. Nel riconoscere un piano spirituale dell'esistenza, lo Yoga trascende i limiti della psicoanalisi. (Harchand Singh Brar)

_

Le pratiche di cui lo Yoga particolarmente si occupa e gli esercizi che esso cataloga riflettono consuetudini di ristrette confraternite di persone le quali, disciplinandosi, regolando il vitto e il respiro e concentrandosi, producevano in se medesimi stati autosuggestivi ed autoipnotici, o guidavano la volontà altrui, o provocavano esperienze paranormali; per causa di coteste capacità non comuni, così conseguite e additate come segno di sovraumana perfezione, esse davano testimonio della propria potenza.

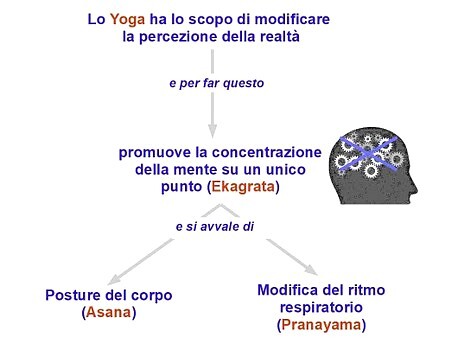

L'indologa Marilia Albanese descrive, nel suo libro "Lo Yoga" lo scopo di questa disciplina (p.32):

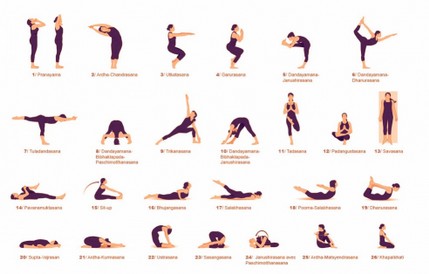

Il termine yoga deriva dalla radice indoeuropea yuj (soggiogare, unire), a cui si ricollega la parola latina iugum, (giogo). Ed è proprio la funzione di giogo quella che espleta lo yoga, in quanto "soggiogamento e unione": così come il giogo viene imposto agli animali per domarne la volontà contraria, le tecniche dello yoga si prefiggono il controllo di tutte quelle resistenze fisiche e psichiche dispersive che impediscono di concentrarsi sul fine prescelto.

Lo scopo degli sforzi che i praticanti dello Yoga (yogi o yogin) devono affrontare viene così descritto da Mircea Eliade nel libro "Lo Yoga" (p.74):

Ovviamente questi sforzi e i relativi risultati si riferiscono solo agli asceti (detti "siddhi ") in grado di acquisire, con la meditazione, certi poteri straordinari. Tra questi poteri vi sono, ad esempio, la scomparsa della fame e della sete, la conoscenza degli "stati mentali" degli altri uomini, l'invisibilità del corpo, ecc. Scrive Mircea Eliade (pp. 93-94):

L'asana, il pranayama e l'ekagrata sono giunti ad abolire - per lo meno durante il breve momento dell'esercizio considerato - la condizione umana. Completamente immobile, ritmando la respirazione, fissando lo sguardo e l'attenzione su un solo punto, lo yogin supera sperimentalmente la modalità profana dell'esistenza. Incomincia a divenire autonomo rispetto al Cosmo; le tensioni esterne non lo turbano più (avendo superato gli "opposti", egli è ormai insensibile al freddo e al caldo, alla luce e all'oscurità, ecc.); l'attività sensoriale non lo proietta più all'esterno, verso gli oggetti dei sensi; il flusso psicomentale non subisce più violenze e non è più dominato dalle distrazioni, dagli automatismi e dalla memoria: ora è "concentrato", "unificato".

Uno yogin è stato sempre considerato in India come un "mahasiddha", un possessore di poteri occulti, un "mago". La stessa storia spirituale dell'India rivela che questa opinione profana non è completamente erronea. In India il mago ha sempre avuto una parte, se non principale, almeno di notevole importanza. L'India non ha mai dimenticato che l'uomo può diventare, in determinate circostanze, "uomo-dio", non ha mai potuto accettare l'attuale condizione umana, fatta di sofferenza, di impotenza e di precarietà.

Gli ho visto fare degli esperimenti notevoli; egli è completamente padrone dei vari pranayama contenuti negli antichi otto metodi yoga descritti da Patanjali. Una volta Bhaduri Mahasaya compì dinanzia a me il Bhastrika Pranayama con forza così stupefacente da sembrare che una vera tempesta si fosse scatenata nella stanza! Poi frenò il tuonante respiro e rimase immobile, immerso in un altissimo stato di supercoscienza.

Il punto di partenza della meditazione yoga è la concentrazione su un solo oggetto, che può essere, indifferentemente, un oggetto fisico (tra le sopracciglia, la punta del naso, un oggetto luminoso, ecc.), un pensiero (una verità metafisica) oppure Dio (Icvara). Questa concentrazione ferma e continua si chiama ekagrata ("su un solo punto") e si ottiene mediante l'integrazione del flusso psicomentale (attenzione multilaterale, discontinua e diffusa). L'ekagrata, la concentrazione su un solo punto, ha come risultato immediato la censura lucida e pronta di tutte le distrazioni e di tutti gli automatismi mentali che dominano, e anzi più propriamente "fanno" la coscienza profana. Abbandonato in balia delle associazioni (prodotte anch'esse dalle sensazioni), l'uomo trascorre le sue giornate lasciandosi invadere da un'infinità di momenti disparati e quasi esterni a lui. I sensi o il subcosciente introducono continuamente nella coscienza degli oggetti che la dominano e la alterano, secondo la loro forma e la loro intensità. Le associazioni disperdono la coscienza, le passioni la violentano, la "sete di vita" la tradisce proiettandola al di fuori.

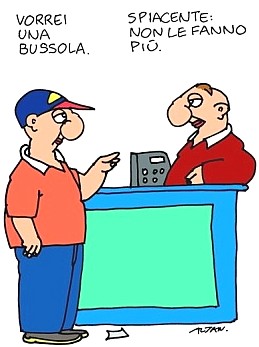

Questa è solo una delle conseguenze patologiche dell'eccesso informativo.

L'asana segna nettamente il trascendimento della condizione umana. Questo "arresto", questa invulnerabilità rispetto agli opposti, al mondo esterno, rappresenta una regressione verso la condizione vegetale oppure un trascendimento verso l'archetipo divino, formulato iconograficamente? [...] E' certo che che la posizione del corpo - immobile, ieratico - imita in ogni caso una posizione diversa dalla condizione umana: lo yogin nello stato di asana può essere paragonato ad una pianta o ad una statua divina: in nessun caso potrebbe essere paragonato all'uomo che, per definizione è mobile, agitato, aritmico.

Ecco come Patanjali definisce questo rifiuto: "Il pranayama è l'arresto dei movimenti inspiratori ed espiratori e si ottiene dopo che l'asana è stato realizzato" (Yoga-Sutra,I,34). Patanjali parla dell'arresto, della sospensione della respirazione; il pranayama tuttavia incomincia col ritmare la respirazione il più lentamente possibile; e questo è il suo obiettivo iniziale. [...] Ritmando la propria respirazione e rallentandola progressivamente, lo yogin può "penetrare", cioè provare sperimentalmente e in piena lucidità, determinati stati di coscienza che, quando si è svegli, sono inaccessibili, e in particolare gli stati di coscienza che caratterizzano il sonno. E' certo infatti, che il ritmo respiratorio di un uomo che dorme è più lento di quello di un uomo sveglio. Realizzando, grazie al pranayama, il ritmo proprio del sonno, lo yogin può penetrare, senza rinunciare alla sua lucidità, gli "stati di coscienza" propri del sonno. [...] Lo scopo immediato del pranayama è più modesto. Con questo esercizio si acquista innanzitutto una "coscienza continua", che, sola, può rendere possibile la meditazione yoga. La respirazione dell'uomo profano è generalmente aritmica; essa varia in rapporto sia con le circostanze esterne sia con la tensione mentale. Questa irregolarità produce una pericolosa fluidità psichica e di conseguenza l'instabilità e la dispersione dell'attenzione.

Il pranayama, o manipolazione del respiro, prepara la mente alla pratica meditativa riducendo le fluttuazioni della mente e dell'attenzione che accompagnano la normale vita quotidiana e facilita il raggiungimento e il mantenimento di un'attenzione univoca incrollabile. La meditazione, in particolare quando focalizzata esclusivamente sulle sensazioni del respiro, è un sottile compito di attenzione con una motivazione esogena minima: l'esigenza di mantenere la concentrazione è quasi interamente guidata dall'interno e le cadute di concentrazione, in particolare nelle fasi iniziali della pratica, sono estremamente comuni. Si dice che il Mind Wandering (MW) si sia verificato quando l'attenzione si allontana dalle sensazioni del respiro, per breve tempo o per periodi più prolungati, fino a quando il meditatore diventa consapevole del fatto e ritorna al proprio respiro.

We hope there is room.

Lo Yoga favorisce il processo di individuazione, e lo fa sfruttando alcuni suoi principi presenti negli Yoga Sutra di Patanjali, che esprimono molti concetti vicini alla psicoanalisi, ad esempio inconscio (chiamato vasana o tracce mnestiche), sonno, sogno, percezione, memoria (YogaSutra I, 5-11) o ansia e depressione (YogaSutra I, 30-31). Carl Gustav Jung, nel libro "L'io e l'inconscio", così definisce il processo d'individuazione (pp. 85-86):

Individuarsi significa diventare un essere singolo e, intendendo noi per individualità la nostra più intima, ultima, incomparabile e singolare peculiarità, diventare sé stessi, attuare il proprio Sé. "Individuazione" potrebbe dunque essere tradotto anche con l' "attuazione del proprio Sé" o "realizzazione del Sé". [...] In genere non si distingue sufficientemente tra individualismo e individuazione. L'individualismo è un mettere intenzionalmente in rilievo le proprie presunte caratteristiche in contrasto coi riguardi e gli obblighi collettivi. L'individuazione invece implica un migliore e più completo adempimento delle destinazioni collettive dell'uomo, poichè un'adeguata considerazione della singolarità dell'individuo favorisce una prestazione sociale migliore di quanto risulti se tale singolarità viene trascurata o repressa.

Non sappiamo se l'interpretazione ego-dipendente della disciplina yogica fatta da Jung sia riuscita a rendere conto della vastità del pensiero indiano, ma alcuni studiosi ne dubitano (vedi Bergamaschi in bibliografia).In origine lo Yoga era un processo naturale d'introversione che assumeva tutte le variazioni individuali possibili. Simili introversioni conducono a processi interni caratteristici che trasformano la personalità. Nel corso dei millenni, esse sono diventate poco per volta metodi organizzati, e nei modi più diversi. [...] Non è affatto detto che uno qualunque di questi metodi si adatti alla struttura storica caratteristica dell'europeo; è molto più probabile che il suo yoga naturale derivi da modelli storici ignoti all'Oriente. Difatti in Occidente i due rami della cultura cui compete soprattutto la cura pratica della psiche - medicina e direzione spirituale cattolica - hanno dato luogo a metodi che possono essere paragonati allo yoga. Ho già ricordato gli esercizi spirituali. Per quanto riguarda la medicina, alcuni dei metodi psicoterapeutici moderni si avvicinano allo yoga. La psicoanalisi freudiana risospinge la coscienza del paziente verso il mondo interiore dei ricordi d'infanzia e verso desideri e impulsi rimossi dalla coscienza. Questa è uno sviluppo logico della confessione; è un'introspezione artificiale, che tende a rendere consce le componenti inconsce del soggetto. [...] Il mio metodo è costruito, come quello di Freud, sulla confessione. Come lui, anch'io tengo conto dei sogni, ma le nostre concezioni divergono nella valutazione dell'inconscio. [...riguardo allo sviluppo della personalità] sono emersi importanti parallelismi con lo yoga, specialmente con lo yoga kundalini e il simbolismo tantra-yoga, del lamaismo e dello yoga taoistico cinese. Queste forme di yoga, con il loro ricco simbolismo, mi forniscono i più preziosi materiali di confronto per l'interpretazione dell'inconscio collettivo.

Secondo la cultura induista, Brahma è l’essere supremo definito ‘creatore’, Vishnu è colui che ‘tutela a preserva’ mentre Shiva è descritto come il ‘distruttore’ per definizione. La funzione di Shiva è quella di dissolvere totalmente tutti i mondi che sono stati creati, una volta che la creazione è stata completata. Il processo distruttivo di Shiva, però, non ha connotazioni negative bensì estremamente positive in quanto si tratta di un passaggio costruttivo che rinnova e trasmuta l’energia e la vita per la prosperità del mondo e delle creature che lo abitano.

La distruzione di Shiva è orientata a permettere la rigenerazione, il rinnovamento di ogni forma di vita così da agevolare la trasmutazione, lo sviluppo o le trasformazioni del mondo della natura. Si tratta di un tipo di distruzione creativo che porta nuova linfa e rinnovate possibilità di espressione. È proprio grazie a questo tipo di cambiamento che è possibile rendere agevole e naturale il passaggio da uno stadio alla sua naturale nuova forma e ciò è valido sia per le cose che per le situazioni.Il fatto che Shiva sia il ‘distruttore’ del cosmo al termine di qualunque ciclo, condizione indispensabile per consentire la successiva fase di creazione, lo porta ad essere definito il ‘grande asceta’, che rinuncia ad adottare qualunque tipo di debolezza e appagamento per dedicarsi invece alla meditazione come strumento per raggiungere la perfezione e la felicità suprema.

Lo yoni e il lingam incarnano le energie che esistono in tutti gli esseri umani, indipendentemente dal sesso assegnato alla nascita o dall'identità di genere. Riflettendo su queste energie, si può coltivare l'unità interiore e/o rafforzare la connessione con un genere specifico. Questi simboli sono stati storicamente rappresentati in varie forme nell'arte, nell'architettura e nelle pratiche religiose. La loro presenza universale testimonia il loro significato globale. La Yoni e il Lingam si estendono oltre le loro rappresentazioni fisiche, simboleggiando una profonda verità spirituale sulla natura fondamentale della vita e della creazione.

Nel contesto delle moderne discussioni sull’identificazione di genere, la yoni e il lingam, con la loro radicata rappresentazione di equilibrio e unità, offrono lezioni vitali. Ci ricordano l’interconnessione di tutti gli esseri, la necessità di equilibrio e la natura ciclica dell’esistenza.

La composizione del mandala, ulteriore tentativo simbolico di visualizzare il mistero dell'Essere e delle trasformazioni coscienziali che fanno accedere alla Verità ultima, è volta a creare un luogo ideale trascendente i limiti spazio-temporali. Ricettacolo del sacro e sede della teofania, ogni sua parte è un simbolo leggibile a diversi livelli. La cintura esterna di fuoco rappresenta il baluardo contro le potenze negative, ma al tempo stesso simboleggia la conoscenza metafisica che brucia l'ignoranza. [...] Un'altra cintura ancora, quella di foglie o petali, attesta l'avvenuta rinascita spirituale. Quattro porte si aprono nel perimetro del "mandala" in corrispondenza dei punti cardinali: separano lo spazio sacro da quello profano e i guardiani che le fiancheggiano, divinità guerriere e terrifiche, scoraggiano i non iniziati dall'accedervi. Nelle numerose divinità irate che occupano le varie parti del mandala le pulsioni inconsce si fanno intelligibili: paure da esorcizzare, passioni da sublimare, forze da possedere, stati di coscienza da raggiungere assumono precise forme iconografiche, aiutando l'adepto ad integrarle.

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Lynn Somerstein (2008), Psychoanalytic Benefits of Hatha Yoga

Lynn Somerstein (2010), Together in a room to alleviate anxiety: Yoga breathing and psychotherapy (PDF)

Gaia Bergamaschi (2011), Disciplina yogica ed elementi di psicologia junghiana: una analisi critica (PDF) - Tesi di laurea

Harchand Singh Brar (1970), Yoga and Psychoanalysis [8 citazioni]

Lo yoga come terapia (PDF) - Kriya Yoga Ashram

G Kirkwood, H Rampes, V Tuffrey, J Richardson, K Pilkington (2005), Yoga for anxiety: a systematic review of the research evidence (PDF) (445 citazioni)

FJ Schell, B. Allolio, Ow. Schonecke (1994), Physiological and psychological effects of Hatha-Yoga exercise in healthy women. [178 citazioni]

- Susheel kumar V Ronad, Kirankumar, Pankaja, Santosh S Ugargo, Chetan M Matade (2017), Yoga in Mental Health (PDF)

- Davendra Kumar Taneja (2014), Yoga and Health [29 citazioni]

- Kasiganegan Harinath et Al (2004), Effects of Hatha Yoga and Omkar Meditation on Cardiorespiratory Performance, Psychologic Profile, and Melatonin Secretion (PDF)

Rino Canfora (2017), Cosa si intende per sovraccarico informativo?

Anna Withrow (2017), Simple Strategies to Avoid Information Overload in Yoga Teacher Training

Derek Dean, Caroline Webb (2011), Recovering from information overload - McKinsey

Andrea Bartz (2017), How City Noise is slowly killing you - Harper's Bazaar

- Michael Christopher Melnychuk et al. (2021), A Bridge between the Breath and the Brain: Synchronization of Respiration, a Pupillometric Marker of the Locus Coeruleus, and an EEG Marker of Attentional Control State - Brain Sciences

Pagina aggiornata il 13 marzo 2024