Il linguaggio ostacola l'esperienza percettiva, favorisce la menzogna (anche verso se stessi) e crea un conflitto interno al soggetto

TEORIE > CONCETTI > LINGUAGGIO

Scopo di questa pagina

I vantaggi del linguaggio sono così ovvi che non vale neanche la pena parlarne: esso consente le relazioni interpersonali, arricchisce gli scambi sociali e determina l'ingresso in una specifica comunità culturale. Degli svantaggi nessuno ne parla perchè non si sospetta ve ne siano. Ci chiediamo come facciano certe persone a mentire spudoratamente e alcune di queste, quando poste di fronte all'evidenza, negare anche quella. Ci sono dei buoni motivi e la psicologia li ha studiati. Tutto nasce molto presto nella vita di una persona e precisamente quando il linguaggio fa la sua comparsa nella vita di ogni bambino, cioè nel secondo anno di vita. Come scrive uno dei più autorevoli studiosi dello sviluppo infantile, lo psicoanalista Daniel N. Stern, che ha dedicato un'intera vita a studiare la nascita del senso del Sé nel bambino (Il mondo interpersonale del bambino - Bollati Boringhieri): "A prima vista sembrerebbe che il linguaggio non possa arrecare altro che vantaggi all'espansione dell'esperienza interpersonale. Esso ci consente, infatti, di partecipare più facilmente agli altri le nostre esperienze; permette a due persone di dar vita scambievolmente a nuovi significati prima sconosciuti e che non potevano esistere fintanto che le esperienze relative non erano esprimibili in parole; infine, il linguaggio consente al bambino di cominciare a costruire una narrazione della propria vita. E tuttavia in realtà il linguaggio è un'arma a doppio taglio. Esso fa sì che parti della nostra esperienza divengano più difficilmente comunicabili a noi stessi e agli altri. Inserisce un cuneo fra due forme simultanee di esperienza interpersonale: quella vissuta e quella verbalmente rappresentata." Il linguaggio consente al bambino di cominciare a costruire una narrazione della propria vita. E tuttavia in realtà il linguaggio è un'arma a doppio taglio. Esso fa sì che parti della nostra esperienza divengano più difficilmente comunicabili a noi stessi e agli altri.

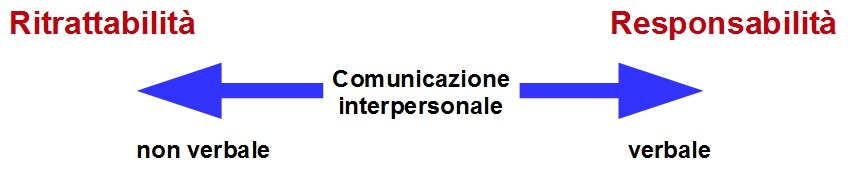

La scissione tra l'espressione verbale e quella non verbale è stata chiamata da Gregory Bateson 'doppio legame' (o 'doppio vincolo'), e tutti ne siamo consapevoli quando la vediamo agire sugli altri, ma non possiamo vederla su noi stessi. Scrive Stern: "Quando due messaggi, in genere verbale e non verbale, sono radicalmente contrastanti, abbiamo la situazione che è stata definita di "doppio legame" (Bateson, Jackson e altri, 1956). In genere il messaggio non verbale è quello che si intendeva trasmettere, e il messaggio verbale è quello "registrato". Quest'ultimo è quello di cui siamo ufficialmente responsabili." Il 'doppio legame' mostra la differenza tra la falsità dell'espressione verbale e la verità di quella non verbale. L'espressione verbale ha la caratteristica di essere responsabilizzante, cioè di non poter essere negata, mentre quella non verbale ha la caratteristica di essere ritrattabile, e di poter essere quindi negata. In tal modo, l'essere umano mantiene una certa elasticità e fluidità nella sua comunicazione con gli altri ma perde il contatto diretto con la propria esperienza personale. Il doppio legame diventa patologico, in certi gruppi familiari, aprendo la strada alla schizofrenia. L'uso del linguaggio da parte del bambino, inizialmente con la propria madre dalla quale lo apprende, introduce nella "costruzione del sé" una benefica (per la futura vita sociale) distorsione. Infatti, ciascuno di noi ha la possibilità, per mezzo del linguaggio, di distorcere la realtà e di mentire anche a se stesso.

Quando, in una situazione lavorativa, familiare, associativa, politica, ecc. si percepisce un disagio e un senso di generale insoddisfazione (ad esempio nel corso di una conversazione insoddisfacente), e si avverte di non riuscire a risolverlo con le proprie forze, probabilmente è presente un conflitto con le inclinazioni personali. Se il "falso Sé" dell'adulto ha completamente forgiato il suo modo di relazionarsi con gli altri non resta che rivolgersi a uno/a psicoterapeuta. Ma questo è un caso estremo, infatti nella maggior parte dei casi, il "falso Sé" crea solo lievi sensi di colpa che non consentono al soggetto di sottrarsi alle richieste degli altri. In questi casi occorre imparare a dire no, cioè a diventare 'assertivi '.

Was his first word "mom"?

No. He said: sooner or later we'll deal with it.

No. He said: sooner or later we'll deal with it.

Punto chiave di questa pagina

LA RELAZIONE TRA MADRE E BAMBINO: Il bambino fa un'esperienza percettiva globale del mondo, cioè con caratteristiche amodali, non legate a nessun particolare canale sensoriale. Scrive Stern (p.182): "Consideriamo per esempio un bambino che osserva una macchia gialla di sole sulla parete. Il bambino sperimenterà l'intensità, il calore, la forma, la brillantezza, il piacere e altri aspetti amodali della macchia. Il fatto che la macchia sia gialla non è molto importante, anzi non lo è per niente. Mentre guarda la macchia e la sente-percepisce, il bambino vive un'esperienza globale che è la risultante di una serie di esperienze amodali, o qualità percettive primarie, inerenti alla macchia di luce: intensità, calore ecc. Per poter mantenere questa prospettiva altamente flessibile e onnidimensionale sulla macchia, il bambino deve restare cieco a quelle particolari proprietà (qualità percettuali secondarie e terziarie, come ad esempio il colore) che specificano il canale sensoriale attraverso il quale la macchia viene sperimentata. Non deve notare nè essere consapevole del fatto che si tratta di un'esperienza visiva. Ma il linguaggio costringerà il bambino a fare proprio questo. Qualcuno entrerà nella stanza ed esclamerà; "Oh! Guarda che bella macchia 'gialla' di luce!". [...] Il linguaggio può dunque spezzare l'esperienza globale amodale, introducendo una discontinuità. Ciò che probabilmente accade nel corso dello sviluppo è che la versione linguistica 'luce gialla' di tali esperienze percettive diventa la versione ufficiale, mentre la versione amodale scompare nel profondo, per riemergere solo quando condizioni particolari sopprimono o controbilanciano la supremazia della versione linguistica."

Punti di riflessione

Il linguaggio è un'arma a doppio taglio. Esso inserisce un cuneo tra l'esperienza vissuta e quella verbalmente rappresentata. (Daniel N. Stern)

_

Quando due messaggi, in genere verbale e non verbale, sono radicalmente contrastanti, abbiamo la situazione che è stata definita di "doppio legame". (Gregory Bateson)

_

Chi interpreta finisce per accettare come vere le sue affermazioni, distorcendo così le relazioni con gli altri. Dobbiamo imparare a non interpretare. Se abbiamo dubbi dobbiamo cercare riscontri reali alle nostre teorie. Ipotesi e realtà non vanno confuse. L'interpretazione è una forma di allucinazione. (Claudio Ajmone)

Perchè l'essere umano mente, spesso, inconsapevolmente?

I vantaggi del linguaggio sono così ovvi che non vale neanche la pena parlarne: esso consente le relazioni interpersonali, arricchisce gli scambi sociali e determina l'ingresso in una specifica comunità culturale. Senza linguaggio l'essere umano non sarebbe quel che è e noi non staremmo qui a scriverne. Il linguaggio, però, consente anche di parlare dei suoi svantaggi, cioè di cosa sottrae all'essere umano.

Ad esempio, a volte, ci chiediamo come facciano certe persone a mentire spudoratamente e alcune di queste, quando poste di fronte all'evidenza, negare anche quella. Ci sono dei buoni motivi e la psicologia li ha studiati. Tutto nasce molto presto nella vita di una persona e precisamente quando il linguaggio fa la sua comparsa nella vita di ogni bambino, cioè nel secondo anno di vita.

Come scrive uno dei più autorevoli studiosi dello sviluppo infantile, lo psicoanalista Daniel N. Stern, che ha dedicato un'intera vita a studiare la nascita del senso del Sé nel bambino (Il mondo interpersonale del bambino - Bollati Boringhieri p.169):

Ad esempio, a volte, ci chiediamo come facciano certe persone a mentire spudoratamente e alcune di queste, quando poste di fronte all'evidenza, negare anche quella. Ci sono dei buoni motivi e la psicologia li ha studiati. Tutto nasce molto presto nella vita di una persona e precisamente quando il linguaggio fa la sua comparsa nella vita di ogni bambino, cioè nel secondo anno di vita.

Come scrive uno dei più autorevoli studiosi dello sviluppo infantile, lo psicoanalista Daniel N. Stern, che ha dedicato un'intera vita a studiare la nascita del senso del Sé nel bambino (Il mondo interpersonale del bambino - Bollati Boringhieri p.169):

A prima vista sembrerebbe che il linguaggio non possa arrecare altro che vantaggi all'espansione dell'esperienza interpersonale. Esso ci consente, infatti, di partecipare più facilmente agli altri le nostre esperienze; permette a due persone di dar vita scambievolmente a nuovi significati prima sconosciuti e che non potevano esistere fintanto che le esperienze relative non erano esprimibili in parole; infine, il linguaggio consente al bambino di cominciare a costruire una narrazione della propria vita. E tuttavia in realtà il linguaggio è un'arma a doppio taglio.

Esso fa sì che parti della nostra esperienza divengano più difficilmente comunicabili a noi stessi e agli altri. Inserisce un cuneo fra due forme simultanee di esperienza interpersonale: quella vissuta e quella verbalmente rappresentata.

L'esperienza percettiva globale che si perde con il linguaggio

Il bambino fa un'esperienza percettiva globale del mondo, cioè con caratteristiche amodali, non legate a nessun particolare canale sensoriale. Scrive Stern (p.182):

Consideriamo per esempio un bambino che osserva una macchia gialla di sole sulla parete. Il bambino sperimenterà l'intensità, il calore, la forma, la brillantezza, il piacere e altri aspetti amodali della macchia. Il fatto che la macchia sia gialla non è molto importante, anzi non lo è per niente. Mentre guarda la macchia e la sente-percepisce, il bambino vive un'esperienza globale che è la risultante di una serie di esperienze amodali, o qualità percettive primarie, inerenti alla macchia di luce: intensità, calore ecc. Per poter mantenere questa prospettiva altamente flessibile e onnidimensionale sulla macchia, il bambino deve restare cieco a quelle particolari proprietà (qualità percettuali secondarie e terziarie, come ad esempio il colore) che specificano il canale sensoriale attraverso il quale la macchia viene sperimentata. Non deve notare nè essere consapevole del fatto che si tratta di un'esperienza visiva. Ma il linguaggio costringerà il bambino a fare proprio questo. Qualcuno entrerà nella stanza ed esclamerà; "Oh! Guarda che bella macchia 'gialla' di luce!". [...] Il linguaggio può dunque spezzare l'esperienza globale amodale, introducendo una discontinuità. Ciò che probabilmente accade nel corso dello sviluppo è che la versione linguistica 'luce gialla' di tali esperienze percettive diventa la versione ufficiale, mentre la versione amodale scompare nel profondo, per riemergere solo quando condizioni particolari sopprimono o controbilanciano la supremazia della versione linguistica.

L'Arte favorisce il recupero dell'esperienza percettiva globale

Le esperienze che possono far riemergere la condizione percettiva infantile sono, secondo Stern, quelle di certi stati meditativi o emotivi, e quelle artistiche che esulano dal linguaggio (come l'arte simbolista di Gauguin, Redon, Van Gogh e molti altri); oppure che usano il linguaggio come i poeti simbolisti (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, ecc) che tentano di dare vita a una realtà nascosta in cui scorgere l'intima essenza delle cose.

Sulla perdita della capacità esperienziale di ogni bambino scrive Stern (pp.182-183):

L'avvento del linguaggio rappresenta per il bambino un'arma a doppio taglio. Ciò che comincia a perdere (o a rendere latente) è moltissimo. Il bambino viene ammesso in una più ampia comunità culturale, ma rischia di perdere la forza e la pienezza dell'esperienza originaria.

Il linguaggio consente al bambino di cominciare a costruire una narrazione della propria vita. E tuttavia in realtà il linguaggio è un'arma a doppio taglio. Esso fa sì che parti della nostra esperienza divengano più difficilmente comunicabili a noi stessi e agli altri. Inserisce un cuneo fra due forme simultanee di esperienza interpersonale: quella vissuta e quella verbalmente rappresentata

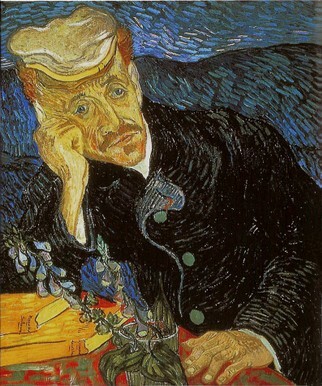

Van Gogh e l'espressione triste della sua epoca

L'incontro di Vincent Van Gogh con il dottor Gachet avvia una nuova fase nella pittura di Van Gogh che finisce per rispecchiarsi in lui (cliccare sull'immagine per conoscere le condizioni in cui Van Gogh conobbe il dott.Gachet e dipinse questo quadro).

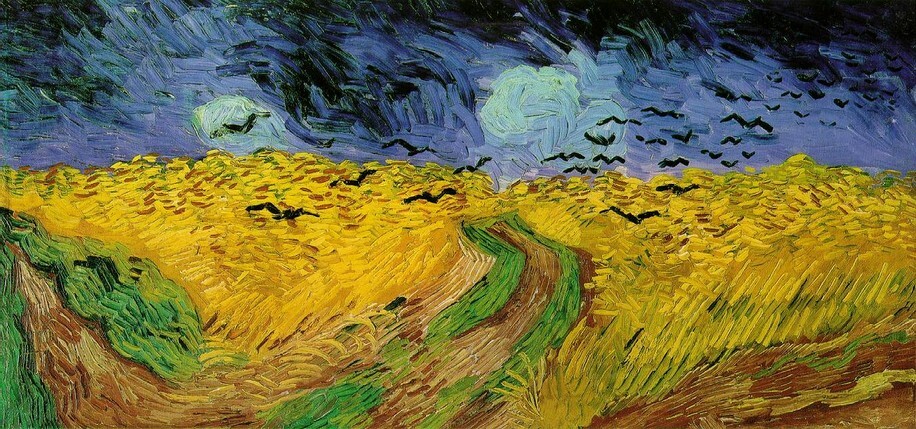

Campo di grano con volo di corvi: l'angoscia di Vincent Van Gogh espressa in pittura poco prima del suicidio

Le parole di Van Gogh in una lettera al fratello Theo nella quale descrive il suo quadro, sono palesemente insufficienti ad esprimere la sua angoscia più di quanto il quadro stesso sappia fare: 'sono campi estesi di grano sotto cieli agitati e non avevo bisogno di uscire dalla mia condizione per esprimere tristezza e solitudine estrema'. (Cliccare per ingrandire)

Quando due messaggi, in genere verbale e non verbale, sono radicalmente contrastanti, abbiamo la situazione che è stata definita di "doppio legame". In genere il messaggio non verbale è quello che si intendeva trasmettere, e il messaggio verbale è quello "registrato". Quest'ultimo è quello di cui siamo ufficialmente responsabili

Quando il linguaggio svela una patologia: il doppio legame

Quando due persone si incontrano e si salutano, ciascuno dei due interpreterà il saluto ricevuto in funzione di molti fattori: natura della relazione tra i due, stato della loro relazione da quando si erano visti l'ultima volta, tempo trascorso dal loro ultimo incontro, sesso, norme culturali, ecc. In base a questi fattori essi si aspetteranno di ricevere un saluto di una certa intonazione, intensità, entusiasmo accompagnati da coerenti espressioni di viso, occhi (spalancati o no?) e bocca (sorriso o no?). Se vi saranno scostamenti rispetto alle aspettative, ciascuno dei due si chiederà ' ma cosa significa ? '.

La scissione tra l'espressione verbale e quella non verbale è stata chiamata da Gregory Bateson (ved. bibliografia) 'doppio legame' (o 'doppio vincolo'), e tutti ne siamo consapevoli quando la vediamo agire sugli altri, ma non possiamo vederla su noi stessi. Scrive Stern (p.185):

Quando due messaggi, in genere verbale e non verbale, sono radicalmente contrastanti, abbiamo la situazione che è stata definita di "doppio legame" (Bateson, Jackson e altri, 1956). In genere il messaggio non verbale è quello che si intendeva trasmettere, e il messaggio verbale è quello "registrato". Quest'ultimo è quello di cui siamo ufficialmente responsabili.

Il 'doppio legame' mostra la differenza tra la falsità dell'espressione verbale e la verità di quella non verbale. L'espressione verbale ha la caratteristica di essere responsabilizzante, cioè di non poter essere negata, mentre quella non verbale ha la caratteristica di essere ritrattabile, e di poter essere quindi negata. In tal modo, l'essere umano mantiene una certa elasticità e fluidità nella sua comunicazione con gli altri ma perde il contatto diretto con la propria esperienza personale. Il doppio legame diventa patologico, in certi gruppi familiari, aprendo la strada alla schizofrenia.

Nella comunicazione interpersonale altrui, un osservatore acuto può osservare la differenza tra comportamenti verbali e non verbali. Come ha scritto lo psicoanalista Daniel Stern (p.186): Chi parla ha bisogno di una forma di comunicazione che sia ritrattabile. Esprimere ostilità, sfidare la competenza altrui, ovvero esprimere amicizia o affetto in modo tale da poterlo poi negare può rappresentare un vantaggio dal punto di vista della responsabilità. Se non esistesse un canale di comunicazione ritrattabile, e se i profili dell'intonazione divenissero così precisamente riconoscibili ed espliciti da rendere le persone responsabili delle loro intonazioni, si svilupperebbe senz'altro qualche altra forma di comunicazione ritrattabile.

Il ruolo ambiguo del linguaggio: mentire agli altri e anche a se stessi

L'uso del linguaggio da parte del bambino, inizialmente con la propria madre dalla quale lo apprende, introduce nella "costruzione del sé" una benefica (per la futura vita sociale) distorsione. Infatti, ciascuno di noi ha la possibilità, per mezzo del linguaggio, di distorcere la realtà e di mentire anche a se stesso.

Scrive Daniel Stern (pp.186-187):

Una delle conseguenze di questa inevitabile divisione fra ciò che è ritrattabile e ciò per cui si è responsabili è che ciò che si può negare agli altri diventa in misura sempre maggiore negabile a sé stessi. Il linguaggio apre la strada all'inconscio. Prima del linguaggio tutti i comportamenti hanno la stessa importanza, per quanto concerne il senso di 'proprietà'. Con l'avvento del linguaggio alcuni acquisiscono una condizione privilegiata da questo punto di vista. I molti messaggi trasmessi dai molti canali vengono frammentati dal linguaggio e disposti in ordine gerarchico lungo la dimensione responsabilità/ritrattabilità.

La scissione del Sé del bambino venne postulata dallo psicoanalista Donald Winnicott (ved. bibliografia) nei primi anni '50.

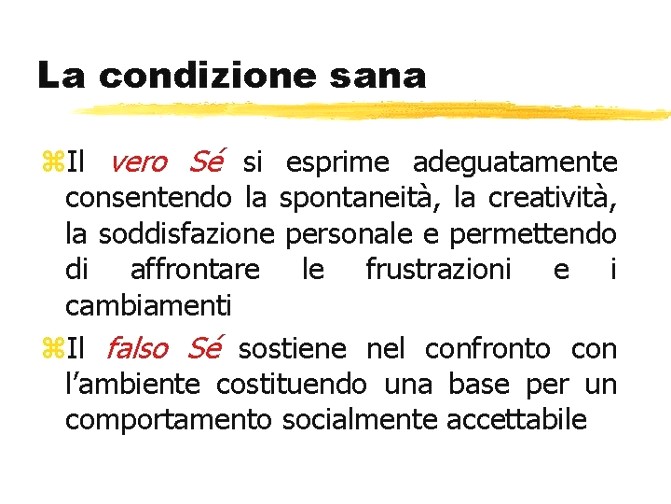

Egli ipotizzò la scissione del Sé in due domìni chiamati "falso Sé" (che è quello compiacente che permette la vita di relazione e si esprime con il linguaggio) e "vero Sé " (che è la fonte dei veri impulsi personali). In ogni mente si svolge la battaglia tra il soddisfacimento di desideri e bisogni di qualcun altro (all'inizio principalmente la madre), cioè il "falso Sé", e i propri desideri, cioè il "vero Sé".

Questa scissione avviene "nei primi mesi di vita" quando il bambino si rende conto, di fronte alle continue sollecitazioni verbali della madre (ad esempio: dai, mangia la pappa, è vero che ti piace?), che se decidesse di rifiutare quelle sollecitazioni rischierebbe di perdere l'amore della madre (che è in quel momento la cosa per lui più importante). Nel dominio del "vero Sé" la madre si mantiene indisponibile.

Solo nel dominio del "falso Sé " il bambino può fruire della comunione con un altro, operata dl linguaggio, e della validazione delle sue conoscenze. Di questo processo scrive anche Stern (pp.230-231):

Nella creazione di un "falso Sé" e di un "vero Sé" l'esperienza personale del Sé viene scissa in due. Alcune esperienze vengono scelte e incrementate perchè vengono incontro ai bisogni e ai desideri di qualcun altro (il falso Sé), nonostante possano divergere dalle esperienze di sé più strettamente determinate mediante un "progetto interno" (il vero Sé) [...] L'elemento nuovo che si presenta al livello della relazione verbale è rappresentato dal fatto che il linguaggio diventa uno strumento per ratificare la scissione e conferire al "falso Sé" la condizione privilegiata della rappresentazione verbale.

La scissione del sé nel bambino: Sé verbale ("falso Sé") e Sé esistenziale ("vero Sé")

Secondo lo psicoanalista Donald Winnicott il linguaggio scinde il Sé del bambino facendo sì che il Sé verbale ("falso Sé") e il Sé esistenziale ("vero Sé") possano essere molto distanti. Il linguaggio e il pensiero simbolico danno al bambino una nuova possibilità: quella di distorcere e trascendere la realtà. Infatti, prima di acquisire il linguaggio il bambino può solo vivere la realtà percepita dai sensi, invece, dopo aver acquisito la capacità linguistica il bambino è in grado, di distorcere e trascendere la realtà, nel bene e nel male.

Sdoppiamenti

Nell'esperienza psicoterapeutica tutto ciò che è clinicamente importante, nel linguaggio è invisibile o muto. Si hanno due versioni di uno stesso episodio: la vita vissuta nella memoria episodica e la sua rappresentazione nella memoria semantica.

Donald Winnicott ha ipotizzato che il gioco sia, per il bambino, il mediatore tra la realtà interna e quella esterna. Giocando, il bambino mette qualcosa di sé negli oggetti del suo gioco e, così facendo, incontra e contemporaneamente crea la realtà. Solo l'attuazione di questo processo mentale determina, la salute mentale e la felicità futura del soggetto

Quando il falso Sé porta verso l'insoddisfazione e l'irrealtà

Se il "falso Sé " di quel bambino è diventato prevalente schiacciando la sua personalità c'è il rischio che egli, da adulto, rimanga inconsciamente condizionato da esso nelle sue relazioni con gli altri a discapito del suo "vero Sé" e della sua specificità.

Donald Winnicott ha proposto, nel suo libro più famoso (Gioco e realtà - Armando editore), che il gioco sia per il bambino il mediatore tra la realtà interna e quella esterna. Giocando, il bambino mette qualcosa di sé negli oggetti del suo gioco e, così facendo, incontra e contemporaneamente crea la realtà. Solo l'attuazione di questo processo mentale determina, secondo Winnicott, la salute mentale e la felicità futura del soggetto.

The conflict of interest between me and the surrounding reality is growing

Donald Winnicott ipotizzò la scissione del Sé del bambino in due domìni chiamati "falso Sé" (che è quello compiacente che permette la vita di relazione e si esprime con il linguaggio) e "vero Sé " (che è la fonte dei veri impulsi personali, il cui soddisfacimento determina la felicità dell'individuo)

Imparare a gestire il proprio conflitto interno

Quando, in una situazione lavorativa, familiare, associativa, politica, ecc. si percepisce un disagio e un senso di generale insoddisfazione (ad esempio nel corso di una conversazione insoddisfacente), e si avverte di non riuscire a risolverlo con le proprie forze, probabilmente è presente un conflitto con le inclinazioni personali. Se il "falso Sé" dell'adulto ha completamente forgiato il suo modo di relazionarsi con gli altri non resta che rivolgersi a uno/a psicoterapeuta. Ma questo è un caso estremo, infatti nella maggior parte dei casi, il "falso Sé" crea solo lievi sensi di colpa che non consentono al soggetto di sottrarsi alle richieste degli altri.

In questi casi occorre imparare a dire no, cioè a diventare 'assertivi '.

Molte persone, nella relazione con gli altri, adottano un atteggiamento di passività che, in certe occasioni, cambia repentinamente in aggressività. Questo è il segno di una relazione poco equilibrata con se stessi (rapporto tra il falso Sè e il vero Sé del soggetto) e con gli altri. Per migliorare il rapporto con il proprio ambiente occorre, innanzitutto, imparare a gestire il proprio conflitto interno.

Nella maggior parte dei casi in cui si avverte un senso di disagio nelle relazioni con gli altri, è a causa del 'falso Sé' che crea lievi sensi di colpa che non consentono al soggetto di sottrarsi alle richieste degli altri. In questi casi occorre imparare a dire 'NO', cioè a diventare 'assertivi '

La nostra "versione dei fatti" è spesso lontana dalla realtà

Un esempio di come una persona non assertiva interpreta erroneamente i fatti che le accadono è tratto dalle riflessioni dello psicoterapeuta Claudio Ajmone (ved. bibliografia):

Alla vigilia del primo appuntamento con una persona che ci piace essa ci telefona per dirci che ha avuto un contrattempo e non potrà venire. Noi ci diciamo "Trova scuse, non vuole vedermi!" Bene, non mi preoccuperò più di cercarla!" Quando quella persona ci contatta noi ci mostriamo freddi al telefono, l'altra persona se ne rende conto e recepisce che non ci è gradita.

Non ci contatta più. Peccato però che era stata davvero colta da un contrattempo e che ci teneva ad incontrarci.

Quando non ci accontentiamo di accettare le cose per come ci vengono presentate tendiamo ad interpretare il comportamento altrui e le situazioni. Interpretando gli eventi distorciamo la realtà in conformità alle nostre esigenze, alla nostra versione dei fatti.

Interpretando le intenzioni altrui otteniamo un incremento della nostra aggressività: troviamo una giustificazione per riversare sull'altro la responsabilità del nostro disagio, quindi proviamo rabbia o rancore nei suoi confronti. Le persone non assertive ricorrono all'interpretazione quando le cose non vanno come loro vorrebbero. Il pericolo principale dell'interpretazione sono le conseguenze che essa comporta.Chi interpreta finisce per accettare come vere le sue affermazioni, distorcendo così le relazioni con gli altri. Dobbiamo imparare a non interpretare. Se abbiamo dubbi dobbiamo cercare riscontri reali alle nostre teorie. Ipotesi e realtà non vanno confuse. L'interpretazione è una forma di allucinazione.

I mondi sconfinati dei bambini e quelli limitati degli adulti

Sull'apertura mentale e la creatività dei bambini, il poeta Rabindranath Tagore ha scritto pagine memorabili che qui riassumo nella poesia "(Mondi infiniti - On the Sea shore)" che mette a confronto l'attività dei bambini nel gioco (disinteressata al mondo), e quella degli adulti (coinvolta nell'uso e la scoperta del mondo).

I bambini si incontrano sulla riva dei mondi sconfinatiSu di loro l'infinito cielo sta silenzioso,e l'acqua increspa il veloCon gridi e e salti si incontrano i bambinisulla riva di mondi infiniti.

l'intero testo (in inglese e italiano) è disponibile qui.

Quando non ci accontentiamo di accettare le cose per come ci vengono presentate tendiamo ad interpretare il comportamento altrui e le situazioni. Chi interpreta finisce per accettare come vere le sue affermazioni, distorcendo così le relazioni con gli altri. Dobbiamo imparare a non interpretare. Se abbiamo dubbi dobbiamo cercare riscontri reali alle nostre teorie. Ipotesi e realtà non vanno confuse. L'interpretazione può essere una forma di allucinazione

Conclusioni (provvisorie): Quando, in una situazione lavorativa, familiare, associativa, politica, ecc. si percepisce un disagio e un senso di generale insoddisfazione, e si avverte di non riuscire a risolverlo con le proprie forze, probabilmente è presente un conflitto con le inclinazioni personali mediato dal linguaggio

I vantaggi del linguaggio sono così ovvi che non vale neanche la pena parlarne: esso consente le relazioni interpersonali, arricchisce gli scambi sociali e determina l'ingresso in una specifica comunità culturale. Degli svantaggi nessuno ne parla perchè non si sospetta ve ne siano. Ci chiediamo come facciano certe persone a mentire spudoratamente e alcune di queste, quando poste di fronte all'evidenza, negare anche quella. Ci sono dei buoni motivi e la psicologia li ha studiati. Tutto nasce molto presto nella vita di una persona e precisamente quando il linguaggio fa la sua comparsa nella vita di ogni bambino, cioè nel secondo anno di vita. Come scrive uno dei più autorevoli studiosi dello sviluppo infantile, lo psicoanalista Daniel N. Stern, che ha dedicato un'intera vita a studiare la nascita del senso del Sé nel bambino (Il mondo interpersonale del bambino - Bollati Boringhieri): "A prima vista sembrerebbe che il linguaggio non possa arrecare altro che vantaggi all'espansione dell'esperienza interpersonale. Esso ci consente, infatti, di partecipare più facilmente agli altri le nostre esperienze; permette a due persone di dar vita scambievolmente a nuovi significati prima sconosciuti e che non potevano esistere fintanto che le esperienze relative non erano esprimibili in parole; infine, il linguaggio consente al bambino di cominciare a costruire una narrazione della propria vita. E tuttavia in realtà il linguaggio è un'arma a doppio taglio. Esso fa sì che parti della nostra esperienza divengano più difficilmente comunicabili a noi stessi e agli altri. Inserisce un cuneo fra due forme simultanee di esperienza interpersonale: quella vissuta e quella verbalmente rappresentata." Il linguaggio consente al bambino di cominciare a costruire una narrazione della propria vita. E tuttavia in realtà il linguaggio è un'arma a doppio taglio. Esso fa sì che parti della nostra esperienza divengano più difficilmente comunicabili a noi stessi e agli altri.

La scissione tra l'espressione verbale e quella non verbale è stata chiamata da Gregory Bateson 'doppio legame' (o 'doppio vincolo'), e tutti ne siamo consapevoli quando la vediamo agire sugli altri, ma non possiamo vederla su noi stessi. Scrive Stern: "Quando due messaggi, in genere verbale e non verbale, sono radicalmente contrastanti, abbiamo la situazione che è stata definita di "doppio legame" (Bateson, Jackson e altri, 1956). In genere il messaggio non verbale è quello che si intendeva trasmettere, e il messaggio verbale è quello "registrato". Quest'ultimo è quello di cui siamo ufficialmente responsabili." Il 'doppio legame' mostra la differenza tra la falsità dell'espressione verbale e la verità di quella non verbale. L'espressione verbale ha la caratteristica di essere responsabilizzante, cioè di non poter essere negata, mentre quella non verbale ha la caratteristica di essere ritrattabile, e di poter essere quindi negata. In tal modo, l'essere umano mantiene una certa elasticità e fluidità nella sua comunicazione con gli altri ma perde il contatto diretto con la propria esperienza personale. Il doppio legame diventa patologico, in certi gruppi familiari, aprendo la strada alla schizofrenia. L'uso del linguaggio da parte del bambino, inizialmente con la propria madre dalla quale lo apprende, introduce nella "costruzione del sé" una benefica (per la futura vita sociale) distorsione. Infatti, ciascuno di noi ha la possibilità, per mezzo del linguaggio, di distorcere la realtà e di mentire anche a se stesso.

Scrive Daniel Stern: "Una delle conseguenze di questa inevitabile divisione fra ciò che è ritrattabile e ciò per cui si è responsabili è che ciò che si può negare agli altri diventa in misura sempre maggiore negabile a sé stessi. Il linguaggio apre la strada all'inconscio. Prima del linguaggio tutti i comportamenti hanno la stessa importanza, per quanto concerne il senso di 'proprietà'. Con l'avvento del linguaggio alcuni acquisiscono una condizione privilegiata da questo punto di vista. I molti messaggi trasmessi dai molti canali vengono frammentati dal linguaggio e disposti in ordine gerarchico lungo la dimensione responsabilità/ritrattabilità." Quando, in una situazione lavorativa, familiare, associativa, politica, ecc. si percepisce un disagio e un senso di generale insoddisfazione (ad esempio nel corso di una conversazione insoddisfacente), e si avverte di non riuscire a risolverlo con le proprie forze, probabilmente è presente un conflitto con le inclinazioni personali. Se il "falso Sé" dell'adulto ha completamente forgiato il suo modo di relazionarsi con gli altri non resta che rivolgersi a uno/a psicoterapeuta. Ma questo è un caso estremo, infatti nella maggior parte dei casi, il "falso Sé" crea solo lievi sensi di colpa che non consentono al soggetto di sottrarsi alle richieste degli altri. In questi casi occorre imparare a dire no, cioè a diventare 'assertivi '.

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

- Daniel N. Stern (2002), The first relationship - (PDF) - Intero libro sul rapporto tra madre e bambino (in inglese)

- Nadia Lenarduzzi - Il Mondo interpersonale del bambino - CentroPsicologia (PDF) - Breve descrizione di alcuni capitoli del libro di Daniel Stern

- Massimo Ammaniti (2012) - Addio a Daniel Stern, cambiò la psicoanalisi - La Repubblica

- Gregory Bateson (1972) - Verso un'ecologia della mente (pp.275-302)- Adelphi

- (2018) - Bateson e la teoria del "doppio legame" - La mente è meravigliosa

- Donad W. Winnicott (1989) - Esplorazioni psicoanalitiche - Cortina editore (pp.56-58)

- Donald W. Winnicott (1971) - Gioco e realtà - Armando editore

- Franco Mattarella (2009) - Saremmo davvero infelici, se fossimo solo sani di mente, Winnicott e la creatività - (PDF) Oròn Orònta - Articolo sulle idee dello psicoanalista Donald Winnicott intorno al concetto di individuo

- Il Manifesto del buon conflitto - CCP (Centro PsicoPedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti) - Consigli utili per imparare attraverso i conflitti

- Claudio e Tristano Ajmone, Assertività: gli errori cognitivi

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Guarda le pagine correlate

Libri consigliati

a chi vuole imparare a gestire il proprio conflitto interno

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 27 novembre 2023