La fiducia è una soluzione a problemi specifici di rischio

TEORIE > CONCETTI > CREDIBILITA'

Scopo di questa pagina

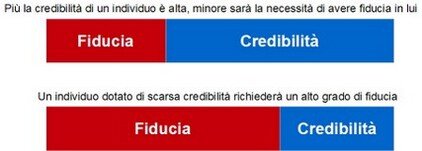

Se si trascura la famiglia, nella quale di solito tra i membri vige una fiducia (quasi) incondizionata, nelle società complesse per costruire la fiducia sono necessarie istituzioni sociali specifiche quali: gruppi di amici, rapporti di clientela, circoli culturali, in una parola: "reti sociali". Infatti, per affrontare un mondo complesso e non familiare abbiamo bisogno di renderlo familiare attraverso i simboli i quali, secondo il sociologo Niklas Luhmann, rappresentano la distinzione tra familiare e non familiare. Quindi, nel mondo antico, per affrontare il non familiare si è fatto ricorso prima a miti e poi a religioni mediante i loro simboli. L'ignoto veniva affrontato affidandosi alla "fortuna" o alla "provvidenza divina". Come Luhmann ha argomentato: "la fiducia è una soluzione a problemi specifici di rischio". La comprensione del mondo avviene facendo esperienze in modo intersoggettivo ma vi è una grande differenza tra relazionarsi con individui o ambienti familiari o non familiari, infatti il familiare non permette di riconoscere le differenze ostacolando il pensiero critico. La dimostrazione di quest'ultima asserzione si può trovare nel bias cognitivo del "Priming" che consiste nel fatto che l'esposizione ripetuta a stimoli (percettivi o cognitivi) crea una "familiarità con quello stimolo" che orienta i futuri comportamenti. Quest'effetto è molto usato nell'ambito pubblicitario e politico per manipolare i comportamenti di consumatori ed elettori. Solo nella misura in cui l'altro individuo si presenta nella coscienza non solo come oggetto nel mondo ma anche come alter ego, come libertà di vedere le cose sotto una luce diversa e di comportarsi in maniera diversa, viene sconvolto il tradizionale carattere di ovvietà del mondo, allora la sua complessità si manifesta in una dimensione completamente nuova. I ricercatori Fabio Sabatini e Francesco Sarracino, in un recente studio hanno fatto notare che in molti paesi dell'OCSE negli ultimi anni, a fronte di un declino nella partecipazione sociale, abbiamo assistito a un incremento della partecipazione online favorita dai social media. Agli autori sembra quindi che la partecipazione online aiuti a intessere migliori relazioni nella vita reale, anche se il fattore 'fiducia' esprime la differenza tra i due ambiti. Infatti chi usa i social media tende ad essere più diffidente rispetto a chi non li usa proprio per effetto della consapevolezza della maggiore difficoltà nel valutare la credibilità delle persone incontrate in rete. La fiducia è complementare alla credibilità, nel senso che più alta è la credibilità di un individuo, e minore sarà la necessità di avere fiducia in lui. Abbiamo assistito, durante la pandemia di Covid19, a una concessione di fiducia a persone che non la meritavano, quali i NO-VAX, cioè persone che: o non hanno fornito alcuna argomentazione o hanno prodotto argomentazioni risibili ed errate (ad esempio: mancanza di libertà, appello alla Costituzione (senza conoscerla), dati falsi sugli effetti dei vaccini, ecc.). Questo sembra un effetto della mancanza di senso critico unito alla paura dell'ignoto.

I no longer trust.Not even about myself.

Punto chiave di questa pagina

COS'E' LA FIDUCIA SECONDO NIKLAS LUHMANN: La filosofa Arianna Maceratini, nel recensire il libro di Luhmann 'Trust and Power' scrive: "Luhmann definisce la fiducia come un “investimento a rischio”, funzionale a connettere la limitata conoscenza e la parziale ignoranza delle riduzioni della complessità ambientale effettuate dai contesti comunicativi di cui, secondo la teoria dei sistemi, è formata la società complessa, estrapolando elementi informativi dall’evidenza disponibile. Il razionale dell’azione, basata sulla fiducia, consisterebbe in un “movimento verso l’indifferenza: introducendo la fiducia, alcune possibilità di sviluppo possono essere escluse dalla considerazione”. Come si evince da questo accenno, un esame della fiducia - come contingente risposta all’incognita dell’interazione comunicativa tra sistema e ambiente – rimanda al tema della complessità ambientale e della sua selezione sistemica. Il sistema sociale viene, infatti, definito come una connessione, dotata di senso, di azioni sociali che rimandano l’una all’altra così da poter essere distinte dall’ambiente esterno, costituito da azioni non pertinenti." La fiducia e la credibilità sono complementari, quindi più la credibilità di un individuo è alta, minore è il bisogno di avere fiducia in lui. Questo principio regola i rapporti tra le persone in modo massiccio e, spesso, inconsapevole. Infatti, tutti noi, quando incontriamo una persona per la prima volta non abbiamo elementi per attribuire nè credibilità nè fiducia. Prima di poter fare una 'anticipazione di credibilità' dovrà passare del tempo che ci consenta di acquisire informazioni sulla sua autorevolezza. Così come prima di poter fare una 'anticipazione di fiducia' dovrà passare del tempo che ci consenta di verificare, con l'esperienza, i suoi comportamenti. Su queste necessarie anticipazioni si basa il potere della manipolazione di cui vediamo gli effetti in vari ambiti: commerciali, culturali, economici, politici, ecc.

Punti di riflessione

La fiducia ha come effetto la riduzione della complessità sociale, e quindi la semplificazione della vita attraverso l'assunzione di un rischio. (Niklas Luhmann)

_

Sul piano fisico, siamo abituati da millenni a proteggere i nostri asset, ma i valori digitali si possono proteggere staccandoli da internet, mentre con le criptovalute non è possibile. (Massimo Chiriatti)

_

Sul piano fisico, siamo abituati da millenni a proteggere i nostri asset, ma i valori digitali si possono proteggere staccandoli da internet, mentre con le criptovalute non è possibile. (Massimo Chiriatti)

Nelle società complesse per costruire la fiducia sono necessarie istituzioni sociali specifiche quali: gruppi di amici, rapporti di clientela, circoli culturali, in una parola: "reti sociali". Infatti, per affrontare un mondo complesso e non familiare abbiamo bisogno di renderlo familiare attraverso i simboli i quali, secondo il sociologo Niklas Luhmann, rappresentano la distinzione tra familiare e non familiare

Relazione tra fiducia e familiarità nella riduzione della complessità sociale

Se si trascura la famiglia, nella quale di solito tra i membri vige una fiducia incondizionata, nelle società complesse per costruire la fiducia sono necessarie istituzioni sociali specifiche quali: gruppi di amici, rapporti di clientela, circoli culturali, in una parola: "reti sociali". Infatti, per affrontare un mondo complesso e non familiare abbiamo bisogno di renderlo familiare attraverso i simboli i quali, secondo il sociologo Niklas Luhmann, rappresentano la distinzione tra familiare e non familiare. Quindi, nel mondo antico, per affrontare il non familiare si è fatto ricorso prima a miti e poi a religioni mediante i loro simboli. L'ignoto veniva affrontato affidandosi alla "fortuna" o alla "provvidenza divina".

Solo all'inizio dell'era moderna compare il termine "rischio" a indicare che le nostre decisioni possono avere esiti imprevisti, non più considerati solo un aspetto della cosmologia, un'espressione degli intenti segreti della natura o di Dio.

Come Luhmann ha argomentato (ved. bibliografia p.111): "la fiducia è una soluzione a problemi specifici di rischio".

Quest'effetto è molto usato nell'ambito pubblicitario e politico per manipolare i comportamenti di consumatori ed elettori.

Solo all'inizio dell'era moderna compare il termine "rischio" a indicare che le nostre decisioni possono avere esiti imprevisti, non più considerati solo un aspetto della cosmologia, un'espressione degli intenti segreti della natura o di Dio.

Come Luhmann ha argomentato (ved. bibliografia p.111): "la fiducia è una soluzione a problemi specifici di rischio".

Quest'effetto è molto usato nell'ambito pubblicitario e politico per manipolare i comportamenti di consumatori ed elettori.

La comprensione del mondo avviene facendo esperienze in modo intersoggettivo ma vi è una grande differenza tra relazionarsi con individui o ambienti familiari o non familiari, infatti il familiare non permette di riconoscere le differenze ostacolando il pensiero critico. La dimostrazione di quest'ultima asserzione si può trovare nel bias cognitivo del "Priming" che consiste nel fatto che l'esposizione ripetuta a stimoli (percettivi o cognitivi) crea una "familiarità con quello stimolo" che orienta i futuri comportamenti.

La comprensione del mondo avviene facendo esperienze in modo intersoggettivo ma vi è una grande differenza tra relazionarsi con individui o ambienti familiari o non familiari, infatti il familiare non permette di riconoscere le differenze ostacolando il pensiero critico

La fiducia consente di vedere l'altro in un modo nuovo

Ecco come Luhmann descrive il passaggio dal mondo familiare a quello non familiare nel quale si pone la questione del rischio: (pp.28-29)

"Dato che la costituzione del significato e del mondo resta anonima e latente, la gamma completa delle possibilità dell'esperienza, vale a dire l'estrema complessità del mondo, viene esclusa dalla coscienza. Questo significa che il mondo familiare è relativamente semplice e che tale semplicità viene garantita da confini piuttosto angusti. La complessità delle possibilità nel mondo si fa tuttavia sentire, in particolare come cesura fra il familiare e il non familiare, lo sconosciuto, l'inquietante, ciò che va combattuto o neutralizzato. Solo nella misura in cui l'altro individuo si presenta nella coscienza non solo come oggetto nel mondo ma anche come alter ego, come libertà di vedere le cose sotto una luce diversa e di comportarsi in maniera diversa, viene sconvolto il tradizionale carattere di ovvietà del mondo, la sua complessità si manifesta in una dimensione completamente nuova."

"Dato che la costituzione del significato e del mondo resta anonima e latente, la gamma completa delle possibilità dell'esperienza, vale a dire l'estrema complessità del mondo, viene esclusa dalla coscienza. Questo significa che il mondo familiare è relativamente semplice e che tale semplicità viene garantita da confini piuttosto angusti. La complessità delle possibilità nel mondo si fa tuttavia sentire, in particolare come cesura fra il familiare e il non familiare, lo sconosciuto, l'inquietante, ciò che va combattuto o neutralizzato. Solo nella misura in cui l'altro individuo si presenta nella coscienza non solo come oggetto nel mondo ma anche come alter ego, come libertà di vedere le cose sotto una luce diversa e di comportarsi in maniera diversa, viene sconvolto il tradizionale carattere di ovvietà del mondo, la sua complessità si manifesta in una dimensione completamente nuova." Fiducia umana nel mondo antico (e non solo)

Secondo il sociologo Niklas Luhmann, nel mondo antico, per affrontare il non familiare si è fatto ricorso prima a miti e poi a religioni mediante i loro simboli.

Solo nella misura in cui l'altro individuo si presenta nella coscienza non solo come oggetto nel mondo ma anche come alter ego, come libertà di vedere le cose sotto una luce diversa e di comportarsi in maniera diversa, viene sconvolto il tradizionale carattere di ovvietà del mondo, allora la sua complessità si manifesta in una dimensione completamente nuova

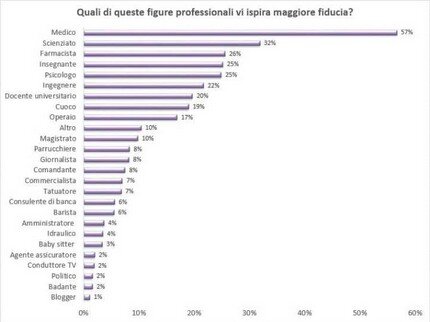

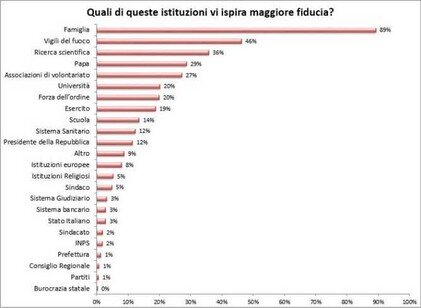

Sondaggio su fiducia in istituzioni e professioni

Sulla falsa riga di un sondaggio condotto ogni anno in Danimarca, gli studenti del secondo anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria hanno svolto un’indagine sociologica per valutare il livello di fiducia di un campione di cittadini italiani nei confronti di alcune figure professionali e istituzioni. La ricerca, effettuata su un campione di 1.106 intervistati ha aggiudicato il primo posto alla “famiglia”, che è l’istituzione che ha registrato di gran lunga il maggior indice di gradimento, con una percentuale dell’89% sul totale, evidenziando come gli italiani rimangano fortemente legati ai valori tradizionali. La professione che ha ricevuto la maggiore fiducia è stata quella del medico (57%), mentre i giornalisti hanno ricevuto una fiducia pari a quella dei parrucchieri (8%).

La relazione fiducia-rischio nel mondo digitale: le criptovalute

Con l'introduzione della blockchain è stato creato un modo per rendere sicure le transazioni finanziarie e per scambiare criptovalute quali i bitcoin. Scrive il giornalista Massimo Chiriatti (vedi bibliografia):

Su un totale di 17 milioni di bitcoin emessi alla data, si stima che 4 milioni di bitcoin siano stati persi e 2 milioni rubati (fonte Kaspersky). In pratica i rischi di perdere le chiavi (per dimenticanza o per morte naturale) o, peggio, di essere soggiogati (phishing) dai ladri per mostrare inconsapevolmente le chiavi private è molto alto, anche perché c’è poca consapevolezza di questo rischio sociale. Si sono rese estremamente sicure le transazioni con la blockchain, cioè ora abbiamo fiducia sull’infrastruttura del trasporto dei valori, ma allo stesso tempo si è messo a rischio chi è agli estremi della rete, ossia le persone, perché possono cadere tra le fauci di chi fornisce servizi di falsa custodia, o di veri e propri ladri, perché l’utente medio non è un esperto di sicurezza informatica. Per esempio, lasciare all’utente solo un codice, in pratica la chiave privata, senza meccanismi che in autonomia possano dare protezione aggiuntiva (come più fattori di autenticazione, strumenti di monitoraggio, etc.) è un peso troppo grande che ostacola in prima istanza l’adozione. L'anello debole siamo noi. Sul piano fisico, siamo abituati da millenni a proteggere i nostri asset, ma i valori digitali si possono proteggere staccandoli da internet, mentre con le criptovalute non è possibile.

Su un totale di 17 milioni di bitcoin emessi alla data, si stima che 4 milioni di bitcoin siano stati persi e 2 milioni rubati (fonte Kaspersky). In pratica i rischi di perdere le chiavi (per dimenticanza o per morte naturale) o, peggio, di essere soggiogati (phishing) dai ladri per mostrare inconsapevolmente le chiavi private è molto alto, anche perché c’è poca consapevolezza di questo rischio sociale. Si sono rese estremamente sicure le transazioni con la blockchain, cioè ora abbiamo fiducia sull’infrastruttura del trasporto dei valori, ma allo stesso tempo si è messo a rischio chi è agli estremi della rete, ossia le persone, perché possono cadere tra le fauci di chi fornisce servizi di falsa custodia, o di veri e propri ladri, perché l’utente medio non è un esperto di sicurezza informatica. Per esempio, lasciare all’utente solo un codice, in pratica la chiave privata, senza meccanismi che in autonomia possano dare protezione aggiuntiva (come più fattori di autenticazione, strumenti di monitoraggio, etc.) è un peso troppo grande che ostacola in prima istanza l’adozione. L'anello debole siamo noi. Sul piano fisico, siamo abituati da millenni a proteggere i nostri asset, ma i valori digitali si possono proteggere staccandoli da internet, mentre con le criptovalute non è possibile.Complementarità tra fiducia e credibilità

La fiducia è complementare alla credibilità, nel senso che più alta è la credibilità di un individuo, e minore sarà la necessità di avere fiducia in lui. La credibilità di un individuo si basa sul numero e sulla qualità delle argomentazioni che egli è in grado di offrire, ma oltre un certo limite la crescita e l'accumulo di argomentazioni possono far revocare la fiducia. Quando una persona concede la propria fiducia ad un'altra lo fa costruendo delle argomentazioni ma, come ha evidenziato Luhmann (p.38): "Sebbene chi ha fiducia non sia privo di argomentazioni e sia in grado di spiegare perché ha fiducia, queste argomentazioni gli servono soprattutto per conservare il rispetto di sé e per giustificarlo dal punto di vista sociale".

Complementarità

Svantaggi del concedere la fiducia

Lo svantaggio del concedere la propria fiducia a qualcuno o qualcosa è quello di produrre indifferenza nei confronti delle differenze, vale a dire: abbassare la guardia nei confronti delle idee altrui e ridurre la volontà di sottoporle a verifica. In altre parole l'accordare la propria fiducia è rinunciare a un pensiero critico, cioè rinunciare a gestire il conseguente sovraccarico di complessità che richiederebbe la ricerca di nuove e migliori argomentazioni.

Vantaggi del concedere la fiducia

Il principale vantaggio nel concedere la propria fiducia a qualcuno (che sia in grado di argomentarla efficacemente) è quello di ridurre la complessità del proprio mondo.

Infatti, dato che la fiducia attinge le sue informazioni dal passato ma è sempre rivolta al futuro, cioè si arrischia a definire un futuro possibile, essa è un modo di offrire all'altro un futuro comune. La fiducia è, in fondo, una grande apertura alla visione del mondo che l'altro propone riducendo la complessità che gravava su colui che la concede.

Infatti, dato che la fiducia attinge le sue informazioni dal passato ma è sempre rivolta al futuro, cioè si arrischia a definire un futuro possibile, essa è un modo di offrire all'altro un futuro comune. La fiducia è, in fondo, una grande apertura alla visione del mondo che l'altro propone riducendo la complessità che gravava su colui che la concede.

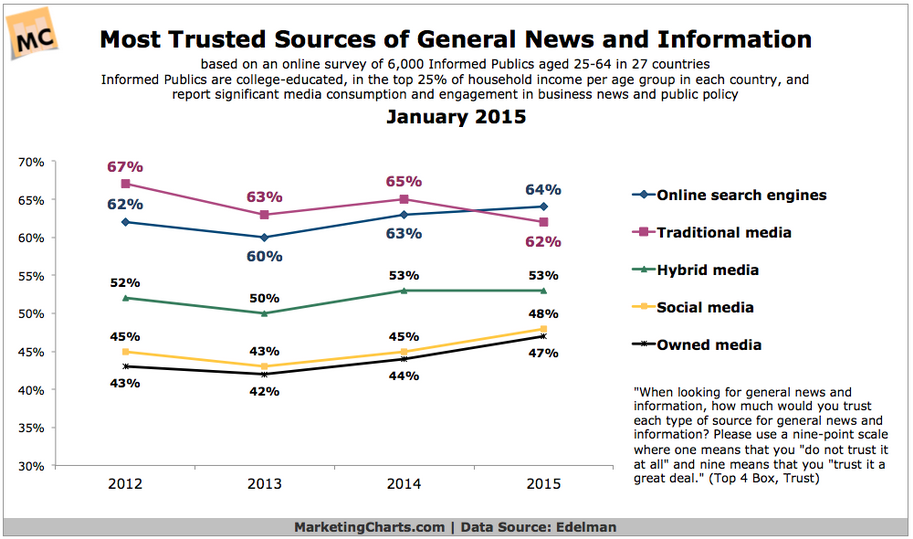

C'è una minore fiducia nelle persone che si frequentano sul Web rispetto a quelle frequentate nella vita reale

I ricercatori Fabio Sabatini e Francesco Sarracino, in un recente studio (ved. bibliografia) hanno fatto notare che in molti paesi dell'OCSE negli ultimi anni, a fronte di un declino nella partecipazione sociale, abbiamo assistito a un incremento della partecipazione online favorita dai social media. Agli autori sembra quindi che la partecipazione online aiuti a intessere migliori relazioni nella vita reale, anche se il fattore 'fiducia' esprime la differenza tra i due ambiti. Infatti chi usa i social media tende ad essere più diffidente rispetto a chi non li usa proprio per effetto della consapevolezza della maggiore difficoltà nel valutare la credibilità delle persone incontrate in rete.

Ricerca annuale che misura la fiducia e la credibilità di aziende, governi, media e Ong realizzata da Edelman.

Il principale vantaggio nel concedere la propria fiducia a qualcuno (che sia in grado di argomentarla efficacemente) è quello di ridurre la complessità del proprio mondo. La fiducia è una grande apertura alla visione del mondo che l'altro propone riducendo la complessità che gravava su colui che la concede

Abbiamo assistito, durante la pandemia di Covid19, a una concessione di fiducia a persone che non la meritavano, quali i NO-VAX, cioè persone che: o non hanno fornito alcuna argomentazione o hanno prodotto argomentazioni risibili ed errate [ad esempio: mancanza di libertà, appello alla Costituzione (senza conoscerla), dati falsi sugli effetti dei vaccini, ecc.]. Questo sembra un effetto della mancanza di senso critico unito alla paura dell'ignoto.

Conclusioni (provvisorie): La credibilità che attribuiamo a una persona ci rende responsabili dell'intepretazione delle informazioni che abbiamo di essa

Se si trascura la famiglia, nella quale di solito tra i membri vige una fiducia incondizionata, nelle società complesse per costruire la fiducia sono necessarie istituzioni sociali specifiche quali: gruppi di amici, rapporti di clientela, circoli culturali, in una parola: "reti sociali". Infatti, per affrontare un mondo complesso e non familiare abbiamo bisogno di renderlo familiare attraverso i simboli i quali, secondo il sociologo Niklas Luhmann, rappresentano la distinzione tra familiare e non familiare. Quindi, nel mondo antico, per affrontare il non familiare si è fatto ricorso prima a miti e poi a religioni mediante i loro simboli. L'ignoto veniva affrontato affidandosi alla "fortuna" o alla "provvidenza divina". Come Luhmann ha argomentato: "la fiducia è una soluzione a problemi specifici di rischio". La comprensione del mondo avviene facendo esperienze in modo intersoggettivo ma vi è una grande differenza tra relazionarsi con individui o ambienti familiari o non familiari, infatti il familiare non permette di riconoscere le differenze ostacolando il pensiero critico. La dimostrazione di quest'ultima asserzione si può trovare nel bias cognitivo del "Priming" che consiste nel fatto che l'esposizione ripetuta a stimoli (percettivi o cognitivi) crea una "familiarità con quello stimolo" che orienta i futuri comportamenti. Quest'effetto è molto usato nell'ambito pubblicitario e politico per manipolare i comportamenti di consumatori ed elettori. Solo nella misura in cui l'altro individuo si presenta nella coscienza non solo come oggetto nel mondo ma anche come alter ego, come libertà di vedere le cose sotto una luce diversa e di comportarsi in maniera diversa, viene sconvolto il tradizionale carattere di ovvietà del mondo, allora la sua complessità si manifesta in una dimensione completamente nuova. I ricercatori Fabio Sabatini e Francesco Sarracino, in un recente studio hanno fatto notare che in molti paesi dell'OCSE negli ultimi anni, a fronte di un declino nella partecipazione sociale, abbiamo assistito a un incremento della partecipazione online favorita dai social media. Agli autori sembra quindi che la partecipazione online aiuti a intessere migliori relazioni nella vita reale, anche se il fattore 'fiducia' esprime la differenza tra i due ambiti. Infatti chi usa i social media tende ad essere più diffidente rispetto a chi non li usa proprio per effetto della consapevolezza della maggiore difficoltà nel valutare la credibilità delle persone incontrate in rete. La fiducia è complementare alla credibilità, nel senso che più alta è la credibilità di un individuo, e minore sarà la necessità di avere fiducia in lui.

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

Niklas Luhmann (2002), La fiducia - Il Mulino editore

- Guido Gili (2005), La credibilità - Rubbettino Editore

- A cura di Diego Gambetta (1989), Le strategie della fiducia (PDF) - Einaudi Editore

- Fiducia/Sicurezza (2006), Quaderno di Comunicazione 6/2006 - Meltemi Editore (numerosi interventi sul tema di filosofi e sociologi)

- Carl Gustav Jung (1983), L'uomo e i suoi simboli - Cortina editore

- Robert Graves (1992), I miti greci - Longanesi editore

F.Sabatini, F.Sarracino (2013), Will Facebook save or destroy social capital? An empirical investigation into the effect of online interactions on trust and networks - Università di Siena

Massimo Chiriatti (2018), La fiducia è un rischio, anche nel digitale - Cryptonomist

Andrea Tuzi (2019), E-Trust: la fiducia nel mondo digitale (PDF) Tesi di laurea

Arianna Maceratini (2018), Trust and Power. Potere, fiducia, sistemi

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Guarda le pagine correlate

Libri consigliati

a chi non vuole corre il rischio di concedere la propria fiducia a chi non la merita

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 17 luglio 2024