_

Viviamo in un "mondo nuovo" irretito da tecnologie che si propongono di cambiare la natura umana, un mondo artificiale nel quale le capacità percettive e cognitive dell'essere umano verrebbero potenziate dall'uso di dispositivi che darebbero accesso a una realtà più ricca (aumentata, virtuale, mista, ecc), ma delle quali si ignorano i rischi.

_

_

Ma se è vero che le realtà virtuali aprono un mondo di nuove possibilità all'essere umano, presentano anche dei rischi legati all'illusione del corpo, dato che gli stati allucinatori permangono anche dopo aver lasciato gli ambienti virtuali.

L'esperienza cosciente è esattamente un modello virtuale del mondo, una simulazione dinamica interna, che in condizioni normali non può essere esperita come un modello virtuale dato che è fenomenologicamente trasparente - "noi guardiamo attraverso essa" come se fossimo in diretto e immediato contatto con la realtà.

Le nuove tecnologie "immersive" creano ambienti virtuali che modificano gli stati psicologici umani manipolando i suoi stati emotivi e allora, come sarà possibile riconoscere il mondo reale tra tanti mondi virtuali possibili? I comportamenti umani sono sensibili al contesto e la mente è "plastica", cioè può essere continuamente modificata e rimodificata da un insieme di fattori causali.

Uno dei rischi che vengono prospettati dalle esperienze "immersive" è quello simile all'esperimento della mano di gomma di Keisuke Suzuki (ved. bibliografia) nel quale il cervello viene ingannato nel ritenere che la mano sia sua. In una realtà virtuale potrebbe ingannarsi pensando di essere un avatar. Ciò comporterebbe dei rischi per quella piccola percentuale di persone psichiatricamente vulnerabili che potrebbero avere esperienze psicotiche di sdoppiamento.

Un risultato centrale della moderna psicologia sperimentale è che il comportamento umano può essere fortemente influenzato da fattori esterni mentre l'agente è totalmente inconsapevole di questa influenza. Il comportamento è sensibile al contesto e la mente è plastica, vale a dire che è in grado di essere continuamente modellata e rimodellata da una miriade di fattori causali. Questi risultati, alcuni dei quali presentiamo di seguito, suggeriscono che il nostro ambiente, inclusa la tecnologia e altri esseri umani, ha un'influenza inconscia sul nostro comportamento. Si noti che i risultati non sono in conflitto con il fatto manifesto che la maggior parte di noi ha tratti caratteriali relativamente stabili nel tempo. Dopotutto, la maggior parte di noi trascorre il proprio tempo in ambienti relativamente stabili. E potrebbero esserci molti aspetti dell'architettura funzionale alla base della parte neuralmente realizzata del modello del sé umano [ad esempio, Metzinger (2003) , p. 355] che sono in gran parte geneticamente determinati. Tuttavia, vogliamo anche sottolineare che gli esseri umani possiedono un gran numero di tratti epigenetici. [...] Non è escluso che interazioni estese con ambienti VR possano portare a cambiamenti più fondamentali, non solo a livello psicologico, ma anche biologico. [...] La plasticità della mente non si limita ai tratti comportamentali. Le illusioni dell'incarnazione sono possibili perché la mente è plastica a tal punto da poter rappresentare erroneamente la propria incarnazione. Per essere chiari, le illusioni dell'incarnazione possono derivare dalla normale attività cerebrale e non implicano necessariamente cambiamenti nella struttura neurale sottostante. Tali illusioni si verificano naturalmente nei sogni, nelle esperienze degli arti fantasma, nelle esperienze extracorporee e nel disturbo dell'identità dell'integrità corporea, e talvolta includono un cambiamento in quella che è stata definita la fenomenale "unità di identificazione" nella ricerca sulla coscienza, il contenuto consapevole che attualmente sperimentiamo come "noi stessi". Questo potrebbe essere il motivo teorico più profondo per cui dovremmo essere cauti sugli effetti psicologici della VR applicata: questa tecnologia è unica nell'iniziare a prendere di mira e manipolare l'interfaccia utente nel nostro cervello stesso.

Un'altra preoccupazione principale per gli utenti di VR è quella dei contenuti virtuali. Si potrebbe iniziare con la regola generale che le linee rosse da non attraversare in realtà dovrebbero essere le linee rosse predefinite in VR. Un problema ovvio, tuttavia, è che gli utenti cercheranno quasi sicuramente la realtà virtuale come un modo per attraversare impunemente le linee rosse. Un secondo possibile problema è che questa regola pratica renderebbe la realtà virtuale ancora più soggettivamente reale. Una questione principale qui è se alcuni tipi particolari di contenuti in VR debbano essere scoraggiati in vari modi. Candidati ovvi per tali contenuti sarebbero il sesso (pedofilia virtuale, stupro virtuale) e la violenza. Ma ci sono forse tipi di contenuti meno ovvi che dovrebbero essere presi in considerazione, come i contenuti che incoraggiano e rafforzano tratti della personalità indesiderati, compresi quelli identificati come la "triade oscura" (Paulus e Williams, 2002 ). La triade oscura si riferisce al narcisismo, al machiavellismo e alla psicopatia. Gli individui potrebbero trovare interessante trascorrere del tempo in mondi virtuali progettati per premiare i personaggi che mostrano tratti associati alla triade oscura. Ad esempio, il MMORPG EVE Online è noto per promuovere uno stile di gioco che prevede la manipolazione e l'inganno di altri giocatori. La versione VR di EVE Online, EVE: Valkyrie, è stata descritta come "senza dubbio il gioco di realtà virtuale più atteso". Sulla base di alcuni dei risultati empirici esaminati sopra (vedi “Illusions of Embodiment and Their Lasting Effect”), c'è motivo di preoccupazione per i modelli comportamentali premiati in giochi immersivi come EVE: Valkyrie che ha un'influenza duratura sul profilo psicologico degli utenti.

Poiché gli utenti trascorrono sempre più tempo in ambienti virtuali, c'è anche il rischio che trascurino il proprio corpo e l'ambiente fisico, proprio come per molte persone oggi posare e impegnarsi in interazioni sociali disincarnate tramite il proprio account Facebook è diventato più importante di quello che veniva chiamato " vita reale” in passato. In casi estremi, le persone si rifiutano di lasciare le loro case per lunghi periodi di tempo, comportamento classificato come "Hikikomori" dal Ministero della Salute giapponese. La realtà virtuale ci consentirà di interagire gli uni con gli altri in modi nuovi, non attraverso l'interazione disincarnata, come nei testi, nelle immagini e nei video degli attuali social media, ma piuttosto attraverso quella che abbiamo chiamato l'illusione dell'incarnazione.

Sospettiamo che un uso massiccio della realtà virtuale possa innescare sintomi associati al disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione (DSM-5 300.14). Nel complesso, il disturbo può essere caratterizzato come caratterizzato da sentimenti cronici o sensazioni di irrealtà. Nel caso della depersonalizzazione, gli individui sperimentano un'irrealtà del sé corporeo e, nel caso della derealizzazione, gli individui sperimentano il mondo esterno come irreale. Ad esempio, coloro che soffrono del disturbo riferiscono di sentirsi come se fossero automi (perdita del senso dell'agency) e di sentirsi come se stessero vivendo in un sogno (vedi Simeon e Abugel, 2009 per segnalazioni illustrative di soggetti affetti da depersonalizzazione). Si noti che il Disturbo di Depersonalizzazione/Derealizzazione coinvolge sentimenti di irrealtà ma non deliri di irrealtà, c'è una dissociazione della fenomenologia di basso livello della "realtà" dalla cognizione di alto livello. Cioè, qualcuno che soffre di spersonalizzazione può perdere il senso del libero arbitrio, ma in tal modo non formerà la falsa convinzione di non avere più il controllo delle proprie azioni. Il disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione è rilevante per noi qui perché la tecnologia VR manipola i meccanismi psicologici coinvolti nella generazione di esperienze di "realtà", meccanismi simili o identici a quelli che vanno distorti per coloro che soffrono del disturbo. Anche se gli utenti della VR non credono che l'ambiente virtuale sia reale, o che il corpo del proprio avatar sia davvero il loro, la tecnologia è efficace perché genera sensazioni illusorie come se il mondo virtuale fosse reale.

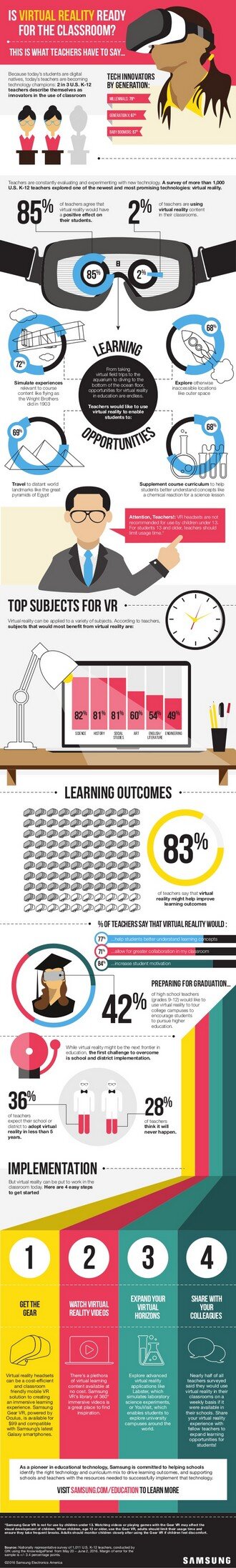

Finora, la ricerca scientifica che utilizza la realtà virtuale ha comportato solo brevi periodi di immersione, in genere dell'ordine di minuti anziché di ore. Una volta adottata la tecnologia per uso personale, non ci saranno limiti al tempo che gli utenti sceglieranno di trascorrere immersi. Allo stesso modo, la maggior parte delle ricerche che utilizzano la realtà virtuale è stata condotta utilizzando soggetti adulti. Una volta che la realtà virtuale sarà disponibile per l'uso commerciale, giovani adulti e bambini potranno immergersi in ambienti virtuali. I rischi di cui discutiamo di seguito sono particolarmente problematici per questi utenti più giovani che non sono ancora del tutto sviluppati psicologicamente e neurofisiologicamente.

Un esempio di influenza comportamentale della realtà virtuale è stato chiamato Effetto Proteus da Nick Yee e Jeremy Bailenson. Questo effetto si verifica quando i soggetti "si conformano al comportamento che credono che gli altri si aspetterebbero da loro" in base all'aspetto del loro avatar. Hanno scoperto, ad esempio, che i soggetti incarnati in un avatar più alto negoziavano in modo più aggressivo rispetto ai soggetti in un avatar più basso. I cambiamenti nel comportamento nell'ambiente virtuale sono di interesse etico, poiché tale comportamento può avere serie implicazioni per le nostre vite fisiche non virtuali, ad esempio, poiché le transazioni finanziarie si svolgono in un ambiente non fisico.

È importante sottolineare che, a differenza di altre forme di media, la realtà virtuale può creare una situazione in cui l' intero ambiente dell'utente è determinato dai creatori del mondo virtuale, comprese le "allucinazioni sociali" indotte dalla tecnologia avanzata degli avatar. A differenza degli ambienti fisici, gli ambienti virtuali possono essere modificati rapidamente e facilmente con l'obiettivo di influenzare il comportamento.

Il carattere completo della realtà virtuale più il potenziale per il controllo globale del contenuto esperienziale introduce opportunità per nuove e particolarmente potenti forme di manipolazione sia mentale che comportamentale, specialmente quando gli interessi commerciali, politici, religiosi o governativi sono dietro la creazione e il mantenimento del virtuale mondi .

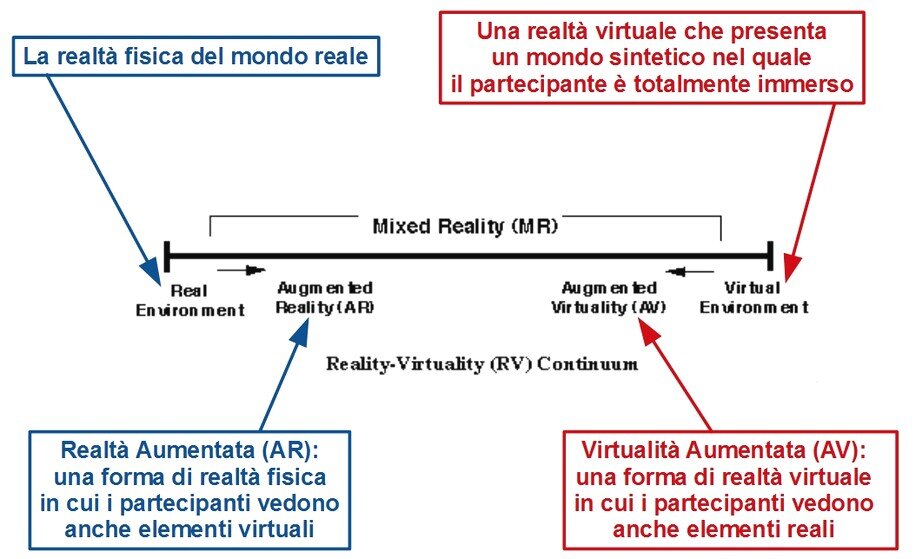

- Realtà Fisica (RE)

- Realtà Aumentata (AR): è una realtà fisica nella quale sono presenti elementi virtuali

- Virtualità Aumentata (AV): è una realtà virtuale nella quale sono presenti elementi reali

- Realtà virtuale (VR): è una realtà immersiva

Quando prendiamo in mano una tazza afferrandola per il manico ci aspettiamo che essa ci venga dietro tutta intera, mantenendo la sua forma e che non si allunghi come un elastico. Se spingiamo la tazza con un dito ci aspettiamo di non passarci attraverso. Gli oggetti sono entità solide e coese. Se facciamo scivolare la tazza lungo il tavolo ci aspettiamo che questa si muova lungo una traiettoria diritta e senza interruzioni e che, arrivata al margine del tavolo, cada. Gli oggetti si muovono in maniera continua e in assenza di un supporto cadono verso il basso. [...] Dire che "sappiamo" queste cose è impreciso. Le intuiamo, le diamo per scontate nella nostra interazione quotidiana con il mondo, anche se non ne abbiamo una teoria formale ed esplicita. Ci accorgiamo di possedere un tale sistema di credenze quando le nostre aspettative vengono violate; allora mostriamo meraviglia. Molta prestidigitazione fa uso precisamente di un tal genere di violazione delle aspettative. [...] La percezione di causalità naturale non è peraltro confinata agli oggetti del mondo fisico, bensì si estende al mondo psicologico. Il solo sorriso di una persona causa l'avvicinarsi di un'altra persona. Ma i meccanismi che sottendono la causalità nei due casi non sono identici. Il meccanismo causale che sottostà alla causalità fisica è la forza, quello che sottostà alla causalità psicologica è l'intenzione.

- se, in alternativa all'ambiente reale, una "simulazione" potrebbe essere usata efficacemente

- se l'insegnamento (o addestramento) nelle condizioni reali è pericoloso, impossibile, non conveniente o difficoltoso

- se un "modello" dell'ambiente reale permette lo stesso apprendimento di quello reale

- se l'interazione con un modello è più motivante dell'interazione con la realtà

- se viaggi, costi o difficoltà logistiche per radunare i corsisti rendono la realtà virtuale più conveniente

- se la condivisione delle esperienze di un gruppo in un ambiente condiviso è importante

- se l'esperienza di creare un ambiente simulato o un modello è importante per gli obiettivi di apprendimento

- se la visualizzazione di informazioni e la loro manipolazione usando simboli grafici può essere più facilmente compresa

- se una situazione di addestramento necessita di essere resa reale

- se occorre rendere percepibile l'inpercettibile

- se occorre sviluppare un ambiente partecipatorio che può esistere solo se generato con un computer

- se occorre insegnare dei compiti che richiedono destrezza manuale o movimenti fisici

- se è essenziale per rendere l'insegnamento interessante e divertente

- se è necessario per dare l'opportunità ai disabili di fare esperimenti che non potrebbero fare altrimenti

- se errori fatti dall'insegnante nell'ambiente reale potrebbero essere demoralizzanti per gli studenti o devastanti per l'ambiente e le attrezzature

- se l'ambiente "reale" di apprendimento è disponibile e accessibile

- se l'interazione con umani reali, sia insegnati che studenti, è necessaria

- se l'uso di un ambiente virtuale può essere fisicamente o emotivamente dannoso

- se l'uso di un ambiente virtuale può provocare una simulazione così convincente da portare alcuni partecipanti a confondere il modello con la realtà

- se la realtà virtuale è troppo costosa rispetto ai risultati attesi

- Incoraggia gli utenti a esplorare il proprio ambiente in modi nuovi (le idee contenute nei libri di testo possono essere sperimentate nell'ambiente reale, ad esempio esaminando processi fisici o biologici in natura)

- Adatta la difficoltà del compito alle capacità degli studenti (il gioco è progettato per adattare la comparsa di personaggi sempre più difficili da trattare /catturare alle capacità dello studente)

- Consente un'esposizione graduale a nuovi elementi o idee (a differenza delle applicazioni tecnologiche educative usate oggi, Pokémon Go consente un'introduzione graduale a nuove più complesse situazioni/ambienti)

- Aumenta la fiducia nella possibilità di aumentare le proprie capacità (molte tecnologie educative scoraggiano gli studenti con valutazioni effettuate nel momento sbagliato, cioè quando egli non è ancora pronto)

- Incoraggia la creazione di comunità (le tecnologie educative, di solito, isolano gli studenti mentre Pokémon Go gli dà un motivo per riunirsi in comunità con uno scopo)

Infatti, la realtà virtuale non cambia solo la nostra concezione di "umanità", ma anche il senso di concetti quali: "esperienza cosciente", "autenticità", "individualità", "senso di realtà", e ciò richiede un'investigazione sui suoi fondamenti etici.

La realtà virtuale immersiva, ma più in generale qualunque tecnologia che attui l'illusione dell'incorporazione, distrugge le nostre relazioni con il mondo naturale.

I rischi di questa tecnologia, secondo Madary e Metzinger, riguardano proprio l'illusione di essere incorporati in qualcosa che non ha una consistenza materiale, ad esempio in un avatar di varia dimensione, età o colore della pelle. Infatti, i tradizionali paradigmi di psicologia sperimentale non possono indurre illusioni così forti, così come guardare un film o un videogioco "non immersivo" non riesce a provocare l'illusione di possedere e controllare un corpo che non sia il proprio. Gli autori propongono la necessità di un diritto costituzionale all'autodeterminazione mentale, che limiti l'autorità dei governi e salvaguardi la libertà individuale e l'autonomia mentale (almeno nelle democrazie liberali che prevedono la separazione dei poteri). Essi hanno condensato in un documento (ved. bibliografia p. 19) il codice etico di condotta da impiegare nella ricerca e progettazione di applicazioni di realtà virtuale.

Tale misura dovrebbe essere presa per evitare i rischi di reazioni mentali avverse che possano incrementare i costi psicosociali a carico della collettività. Altri rischi riguardano l'uso personale di VR immersive che, in certi soggetti deboli, potrebbero provocare un ritiro dal mondo con la negazione degli altri e del mondo reale, come è avvenuto in Giappone con il fenomeno del Hikikomori.

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Marco Cosenza (2016), Mark Zuckerberg: la realtà virtuale cambierà il mondo- Wired

Elisa Barbieri (2016), Io, chi? Intervista al filosofo Thomas Metzinger sull'identità nella realtà virtuale - Der Spiegel

- Thomas Metzinger (2003), Being no one (PDF) - Intero libro (in inglese)

- Michael Madary, Thomas Metzinger (2016), Real Virtuality: A Code of Ethical Conduct. Recommendations for Good Scientific Practice and the Consumers of VR-Technology - frontiers in Robotics and AI

Mel Slater et Al. (2010), First Person Experience of Body Transfer in Virtual Reality

Keisuke Suzuki et Al. (2013), Multisensory integration across exteroceptive and interoceptive domains modulates self-experience in the rubber-hand illusion [55 citazioni]

- Paul Milgram, Haruo Takemura, Akira Utsumi, Fumio Kishino (1994), Augmented Reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum (PDF) [1206 citazioni]

- Paul Milgram, Fumio Kishino (1994), A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays (PDF) [2486 citazioni]

- Andreas DÜNSER, Raphaël GRASSET, Hamish FARRANT (2011), Towards Immersive and Adaptive Augmented Reality Exposure Treatment (PDF) 6 citazioni]

- (2015), The Psychology of Storytelling: Implications for brands and experiential marketing

- Michael Madary, Thomas K. Metzinger (2016), Real virtuality: A Code of ethical Conduct. Recommendations for Good Scientific Practice and the Consumers of vR-Technology (PDF)

- Luca Tremolada (2016), Arriva la realtà virtuale ma non è come vi aspettate. Il materialismo dei mondi in tre dimensioni - Sole24ore

- Alda Barbi (2014), Ambiente virtuale per un apprendimento reale (PDF)

- Lorenzo Longhitano (2016), Che cos’è Magic Leap? - Wired

- Lo speciale di Rai Filosofia. La Realtà - Intervista a John Searle

- Veronica S. Pantelidis (2000), Reasons to use virtual reality in education and training courses and a model to determine when to use virtual reality (PDF) [21 citazioni]

- Stephanie Condon (2016), VR in classroom: it's unclear if it helps, but teachers want it - ZDNet

- Daniel Williamson (2016), Five things education technology could learn from Pokémon Go

- Giti Javidi (1999), Virtual Reality and Education (PDF) [29 citazioni] - Un'analisi approfondita dei presupposti pedagogici della realtà virtuale e dei primi risultati pratici

- William Winn et Al. (1997), When does immersion in a virtual environment help students construct understanding? (PDF) [67 citazioni]

- Audrey Watters (2016), (Marketing) Virtual Reality in Education: a history - Una breve storia dei dispositivi per realtà virtuale del passato

- Patrick Doyle, Mitch Gelman, Sam Gill (2016), Viewing the future? Virtual reality in journalism - Knight Foundation - Report sulle prime sperimentazioni di realtà virtuale nel giornalismo contemporaneo

- Alessandra Martignoni (2014), La mente e il paradigma olografico in fisica quantistica

Pagina aggiornata il 2 agosto 2024