Ah! Then it's your business.

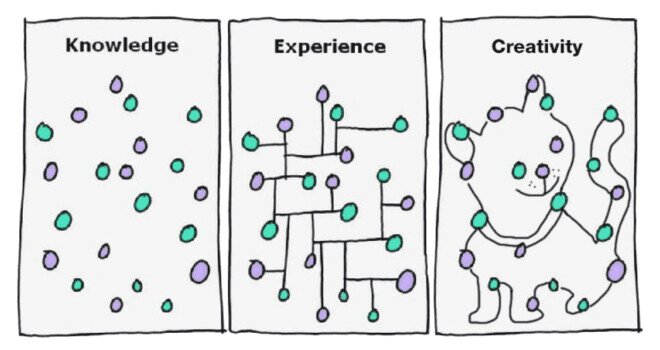

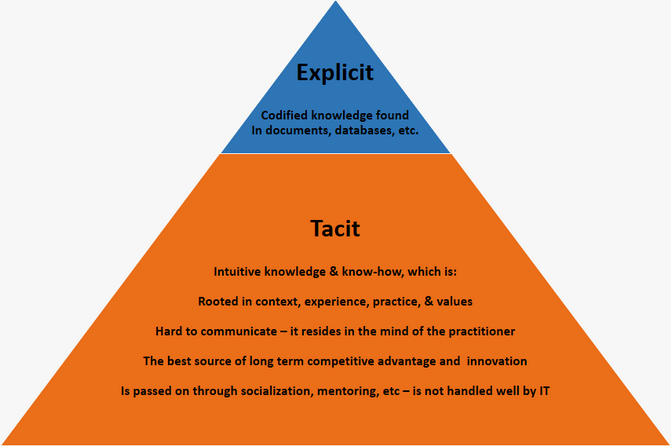

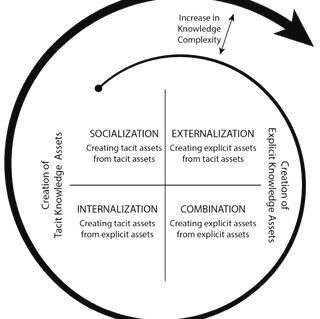

Il Knowledge Management (KM) è un campo che ha attirato molta attenzione sia negli ambienti accademici che in quelli professionali. La maggior parte dei progetti di KM sembra riguardare principalmente la conoscenza che può essere quantificata e può essere catturata, codificata e archiviata - un approccio più meritevole dell'etichetta Gestione delle informazioni. Recentemente è stato riconosciuto che alcune conoscenze non possono essere quantificate e non possono essere catturate, codificate o archiviate. Tuttavia, l'approccio predominante alla gestione di questa conoscenza resta quello di cercare di convertirla in una forma gestibile con l'approccio 'tradizionale'. In questo articolo, sosteniamo che questo approccio è imperfetto e che alcune conoscenze semplicemente non possono essere acquisite. Serve un metodo che riconosca che la conoscenza risiede nelle persone: non nelle macchine o nei documenti. Sosterremo che il knowledge management (KM) riguarda essenzialmente le persone e i precedenti approcci basati sulla tecnologia, che non lo consideravano, erano destinati a essere limitati nel loro successo. Una possibile via d'uscita è offerta dalle Comunità di pratica, che forniscono un ambiente in cui le persone possono sviluppare la conoscenza attraverso l'interazione con gli altri in un ambiente in cui la conoscenza viene creata, nutrita e sostenuta.

- Primo, la vera scoperta non può essere spiegata da un insieme di regole o algoritmi articolati

- In secondo luogo, la conoscenza è pubblica ma è anche in larga misura personale (cioè è socialmente costruita)

- Terzo, la conoscenza che sta alla base della conoscenza esplicita è più fondamentale; tutta la conoscenza è tacita o radicata nella conoscenza tacita.

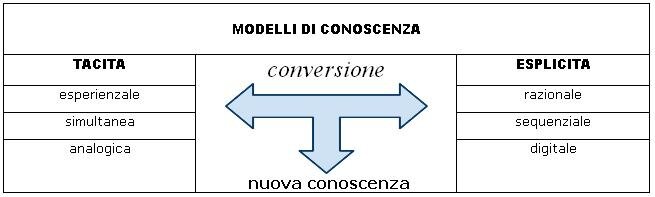

La conoscenza tacita è stata molto fraintesa negli studi di gestione, o almeno così ho sostenuto in questo articolo. L'interpretazione di Nonaka e Takeuchi della conoscenza tacita come conoscenza non ancora articolata – conoscenza in attesa della sua “traduzione” o “conversione” in conoscenza esplicita –, interpretazione ampiamente adottata negli studi di management, è erronea: ignora l'essenziale ineffabilità di conoscenza tacita, riducendola così a ciò che può essere articolato. La conoscenza tacita ed esplicita non sono i due estremi di un continuum, ma le due facce della stessa medaglia: anche il tipo di conoscenza più esplicito è sotteso alla conoscenza tacita. La conoscenza tacita consiste in un insieme di particolari di cui siamo sussidiariamente consapevoli quando ci concentriamo su qualcos'altro. [...] L'ineffabilità della conoscenza tacita non significa che non possiamo discutere le prestazioni qualificate in cui siamo coinvolti. Possiamo – anzi, dovremmo – discuterne a condizione che smettiamo di insistere sulla “conversione” della conoscenza tacita e, invece, iniziamo ad attirare ricorsivamente la nostra attenzione su come attiriamo l'attenzione degli altri sulle cose. [...] La conoscenza tacita non può essere “catturata”, “tradotta” o “convertita” ma solo mostrata, manifestata, in ciò che facciamo. La nuova conoscenza avviene non quando il tacito diventa esplicito, ma quando la nostra prestazione qualificata - la nostra prassi - è punteggiata in modi nuovi attraverso l'interazione sociale (Tsoukas, 2001).

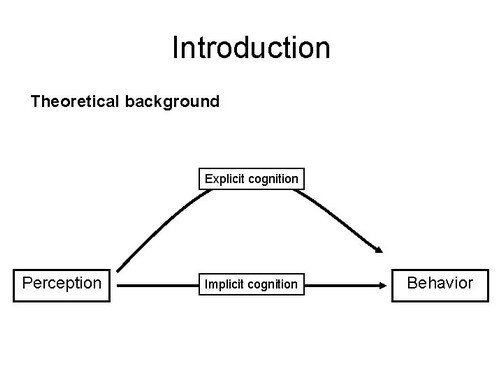

L'apprendimento implicito è definito come l'acquisizione di conoscenza che avviene indipendentemente dai tentativi consapevoli di apprendere e in gran parte in assenza di una conoscenza esplicita di ciò che è stato acquisito. Uno dei presupposti fondamentali di questo argomento è che l'apprendimento implicito è un processo fondamentale, "radice", che sta al centro del repertorio comportamentale adattivo di ogni organismo complesso.

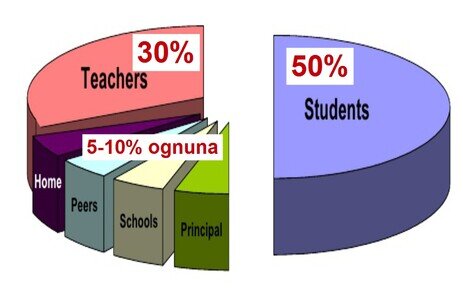

Interventi di carattere strutturale, o sulle famiglie, o sulle politiche sono come cercare il proprio portafogli, perduto tra i cespugli, sotto un lampione solo perchè è lì che c'è luce.

La risposta, secondo Hattie, risiedeva altrove, cioè negli insegnanti che interpretano quelle politiche, le applicano e insegnano, nel chiuso delle loro aule, da soli per circa 15.000 ore con i loro studenti. Nella sintesi di circa 500.000 studi sull'apprendimento, svolta da Hattie negli anni '90, emergeva che i fattori che maggiormente influiscono sull'apprendimento si trovano nelle mani degli insegnanti (anzi, sottolineava Hattie, di quelli tra loro che "eccellono").

Egli aggiungeva (p.4):

Se gli insegnanti hanno il potere, pochi fanno dei danni, alcuni mantengono gli studenti in uno status quo, e molti sono eccellenti. Abbiamo bisogno di identificare, apprezzare e far crescere chi ha potenti influenze sull'apprendimento degli studenti. La mia ricerca è stata quella di scoprire questi insegnanti e studiarli.

- sono in grado di identificare le rappresentazioni essenziali dei loro studenti

- riescono a guidare l'apprendimento mediante le interazioni della classe

- possono monitorare l'apprendimento e fornire feedback

- riescono a partecipare alle manifestazioni affettive

- riescono a influenzare i risultati degli studenti

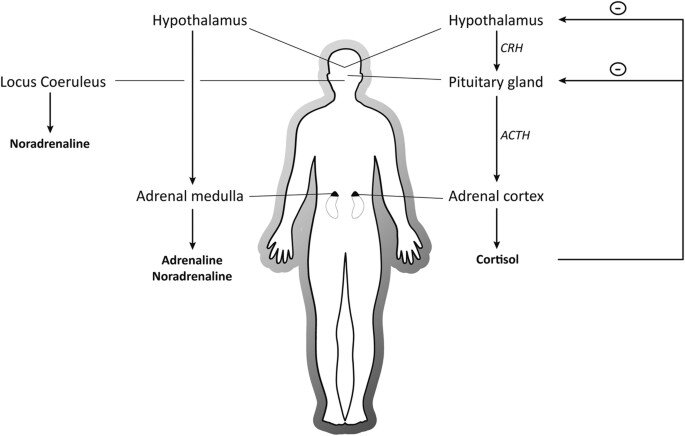

In un incontro stressante, il sistema nervoso autonomo (a sinistra) viene attivato in pochi secondi per rilasciare catecolamine (p. Es., Noradrenalina) dal midollo surrenale e dal locus coeruleus nel tronco cerebrale. Le catecolamine sono implicate nella risposta "combatti o fuggi", ma hanno anche effetti profondi sull'attenzione, sulla memoria di lavoro e sulla memoria a lungo termine. Un po' più lentamente, viene attivato l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, rilasciando l'ormone di rilascio della corticotropina (CRH) dall'ipotalamo che stimola l'ipofisi anteriore a secernere l'ormone adrenocorticotropo (ACTH). L'ACTH a sua volta fa sì che la corteccia surrenale produca cortisolo e lo rilasci nel flusso sanguigno. Il cortisolo raggiunge concentrazioni di picco ~ 20-30 min dopo l'inizio dello stress ed entra prontamente nel cervello per influenzare la cognizione e il comportamento. Il feedback del cortisolo all'ipofisi, all'ipotalamo e ad altre aree del cervello (p. Es., L'ippocampo) impedisce il superamento del sistema.

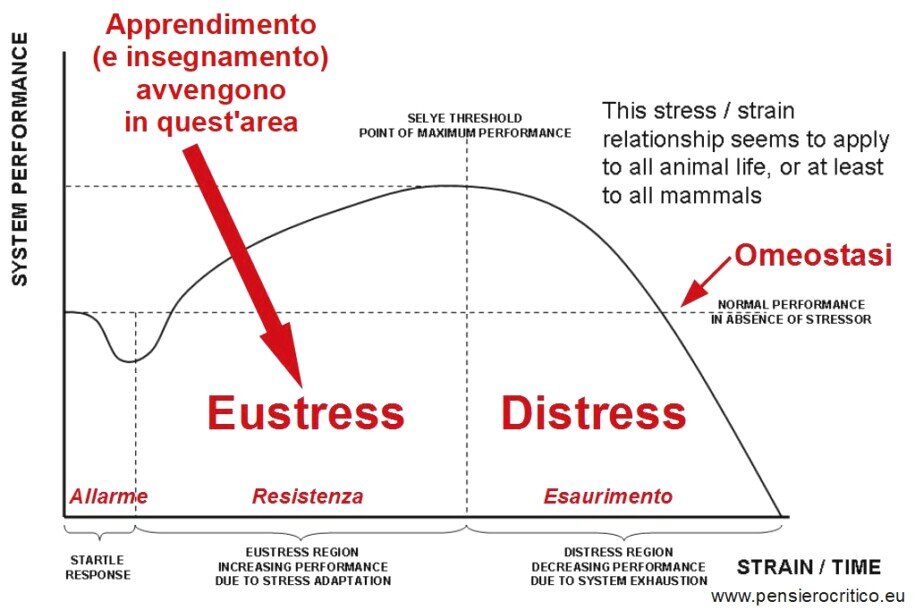

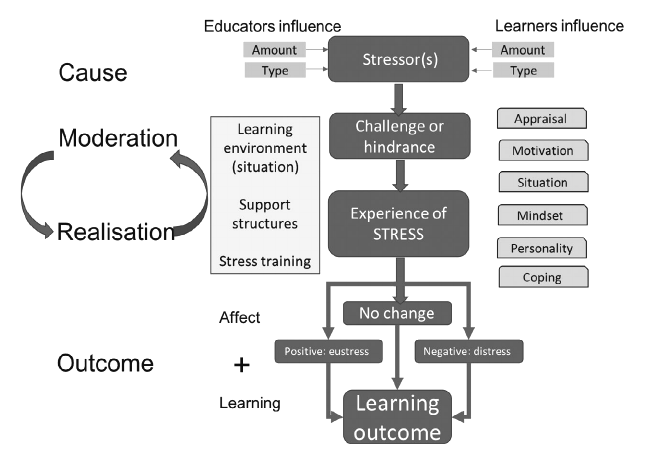

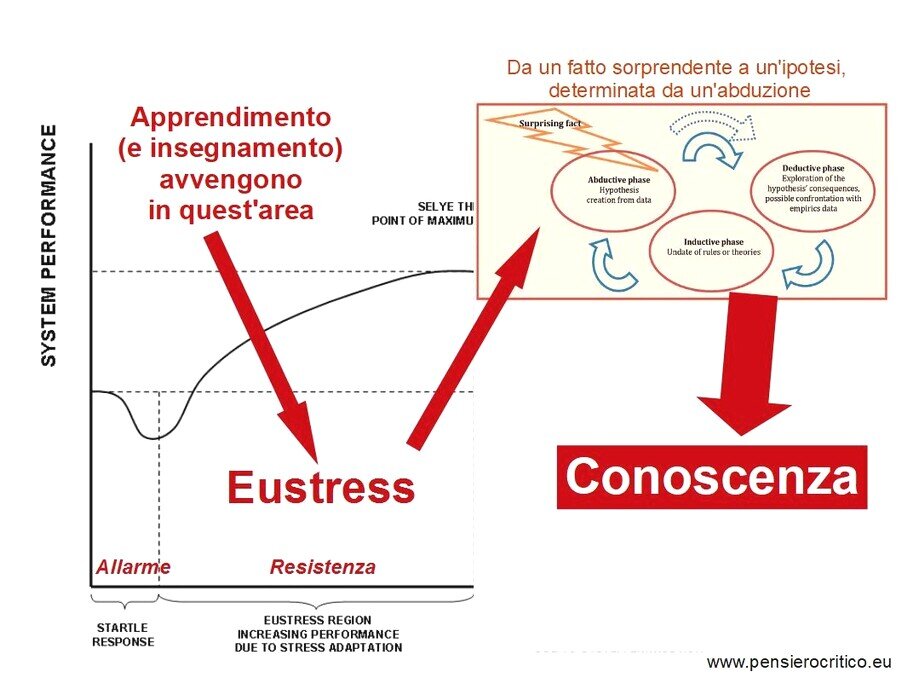

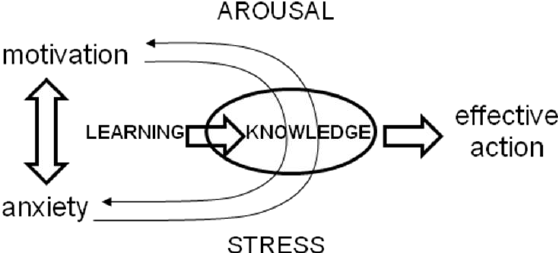

Il nostro studio esplora il mito secondo cui lo stress fa sempre male all'apprendimento. Il termine “stress” è stato ridotto dall'uso abituale di equipararlo con l'esito negativo del distress; questo studio assume una visione alternativa che alla fine rifiuta il mito che demonizza lo stress. Evitare l'angoscia è importante, ma viene presa in considerazione una visione più ampia dello stress come qualcosa che può avere esiti positivi o negativi. [...] Rifiutiamo l'idea che lo stress debba essere sempre evitato e proponiamo un ipotetico percorso di apprendimento che posizioni lo stress come una parte necessaria dell'apprendimento: un "fattore di stress" stimola l'apprendimento; la moderazione dell'impatto dello stressor avviene con la realizzazione dello stress sperimentato dal discente e termina con il modo in cui lo stress viene “attualizzato” rispetto all'apprendimento che ha avuto luogo e all'effetto associato dell'apprendimento. Proponiamo una serie di strategie che gli educatori professionisti sanitari possono prendere in considerazione per migliorare questo percorso di apprendimento. [...] Lo stress è stato collegato a una maggiore motivazione, a comportamenti di ricerca di sostegno e a lavorare di più. È stato scoperto che lo stress migliora la funzione mentale, aumenta la memoria e accelera l'elaborazione cerebrale. È stato anche scoperto che un fattore di stress, dopo aver appreso "contenuti carichi di emozioni", può migliorare la memoria.

Si può sostenere che l'apprendimento deve iniziare con uno o più fattori di stress. Questo potrebbe essere semplicemente la differenza tra ciò che è noto e ciò che deve essere appreso. E' stato proposto che il cambiamento trasformativo non può avvenire senza lo stimolo di stress o di crisi, che si traduce in quello che viene definito “crescita legata allo stress”. Poiché l'apprendimento avviene spesso durante un episodio emotivo, sentirsi positivamente stressati può essere utile per l'apprendimento. È utile considerare le teorie dell'apprendimento in questo frangente. Il costruttivismo e le teorie dell'apprendimento trasformativo si allineano bene con il concetto di fattore di stress come necessità per il successivo sviluppo dell'apprendimento. La teoria dell'apprendimento costruttivo richiede che uno studente sia attivamente coinvolto nel processo di costruzione del significato o della conoscenza, mentre l'apprendimento trasformativo si traduce in un cambiamento nel punto di vista di una persona. Entrambe queste teorie richiedono che lo studente si impegni con una potenziale dissonanza interna (un fattore di stress). Un fattore di stress può essere considerato come una sfida isolata, ma le sfide possono essere combinate ed essere additive. Nel pensare agli effetti additivi dei fattori di stress, il carico cognitivo è appropriato per evocare l'idea che un singolo fattore di stress potrebbe non suscitare una risposta negativa, ma un accumulo di fattori di stress può provocare un livello di stress intollerabile. L'accumulo di fattori di stress può essere maggiore della somma dei singoli fattori di stress e trasformare l'effetto dei fattori di stress da difficile a ostacolo. [...] La fase successiva del viaggio di apprendimento si riferisce a come lo studente modera il fattore di stress. Gli individui inizieranno a modificare immediatamente la loro risposta a un fattore di stress, consciamente o inconsciamente. Il modo in cui un individuo interpreta l'influenza del fattore di stress influenzerà il tipo di stress che sperimenta e se ha luogo l'apprendimento. In un modello biopsicosociale, un fattore di stress viene interpretato come stimolante o minaccioso. Da un punto di vista educativo, il valore dello stress può essere utilmente valutato a seconda che rappresenti un ostacolo o una sfida. Sfida i risultati di richieste difficili che una persona può sentirsi sicura di superare. Nell'educazione la sfida è definita positiva e necessaria per l'acquisizione di nuovi modelli mentali.

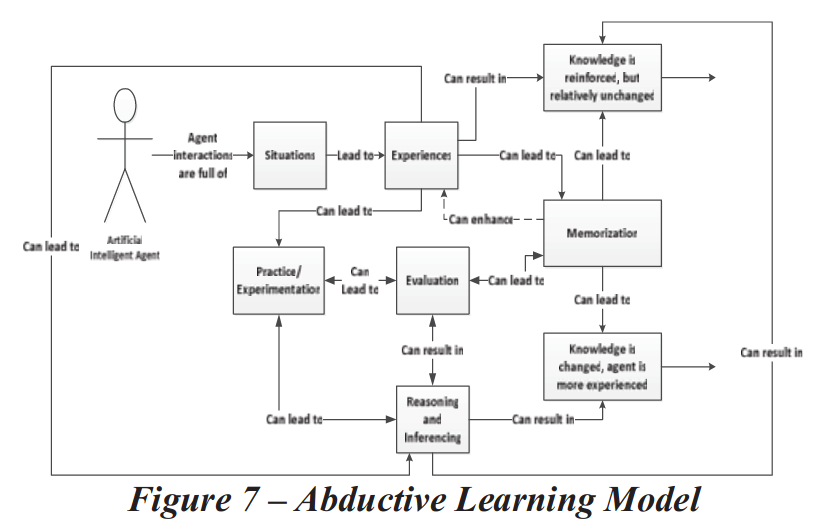

Abbracciando la definizione di Stonier di informazione come una proprietà fondamentale dell'Universo, fondamentale come la materia e l'energia, consideriamo l'informazione il risultato dell'organizzazione espressa da qualsiasi modello o insieme di modelli non casuali. I dati (una forma di informazione) sarebbero quindi modelli semplici, e dati e informazioni sarebbero entrambi modelli, ma non avrebbero alcun significato fino a quando un organismo non riconoscesse e interpretasse i modelli. Pertanto la conoscenza esiste nella mente/cervello umano sotto forma di modelli neurali memorizzati o espressi che possono essere attivati e riflessi attraverso il pensiero cosciente. Da questo processo vengono creati nuovi modelli che possono rappresentare la comprensione, il significato e la capacità di anticipare (a vari livelli) i risultati di potenziali azioni. Attraverso questo processo la mente cresce continuamente, ristrutturando e creando una maggiore organizzazione (modelli che rappresentano le informazioni). Usiamo il termine modello associativo per descrivere il processo dei modelli nella mente che interagiscono con i modelli generati dai segnali in arrivo e creano nuove "associazioni" di modelli che rappresentano la comprensione, il significato, ecc. Come definizione pratica coerente con il funzionamento della mente/cervello, consideriamo la conoscenza come la capacità (potenziale o effettiva) di intraprendere un'azione efficace in situazioni varie e incerte. Questa definizione evidenzia la conoscenza come una creazione della mente umana, rendendola pragmatica attraverso le sue azioni e radicandola biologicamente attraverso la mente/relazione cerebrale. La mente è composta dagli schemi delle reti neuronali e dalle loro connessioni. Il cervello è costituito dagli atomi e dalle molecole che compongono i modelli della mente. La conoscenza può includere comprensione, significato, intuizione, la creazione di nuove idee, l'anticipazione del risultato delle azioni e il giudizio. Riconoscendo che la conoscenza è il risultato di schemi associativi nel cervello, consideriamo la conoscenza composta da due parti: Conoscenza informativa e Conoscenza procedurale. Questo si basa sulla distinzione fatta da Ryle (1949) tra "sapere qualcosa" e "sapere come". La Conoscenza (Informare), è la parte informativa della Conoscenza; potrebbe essere implicito, esplicito, tacito o una qualsiasi combinazione di questi. Se visualizzate separatamente, queste sono informazioni che possono portare a un'azione efficace. Tuttavia, è considerato conoscenza quando viene utilizzato come parte del processo di conoscenza. Pertanto, quando la "conoscenza" viene descritta e archiviata in un database o in un libro, viene memorizzata solo la parte informativa di quella conoscenza. La Conoscenza (Procedere) rappresenta la parte del processo della conoscenza. Questa parte rappresenta il processo di selezione e associazione delle informazioni rilevanti, Conoscenza (Informazione), da cui è possibile identificare e attuare azioni specifiche, ovvero azioni che si traducono nel risultato desiderato. È utile comprendere la conoscenza in termini di esplicito, implicito e tacito. La conoscenza esplicita è il processo di richiamo di informazioni (modelli) e processi (modelli nel tempo) dalla memoria che possono essere descritti accuratamente in parole e/o immagini (rappresentazioni) in modo tale che un'altra persona possa comprendere la conoscenza espressa attraverso questo scambio di informazione. Questa è stata storicamente chiamata conoscenza dichiarativa. Le emozioni possono essere espresse come conoscenza esplicita in termini di cambiamenti nello stato corporeo. Come osserva Damasio, "Molti dei cambiamenti nello stato corporeo - quelli nel colore della pelle, nella postura del corpo e nell'espressione facciale, per esempio - sono effettivamente percepibili da un osservatore esterno". Spesso questi cambiamenti nello stato corporeo rappresentano parte di un esplicito scambio di conoscenze. Gli esempi potrebbero diventare rossi per l'imbarazzo o arrossire in risposta a un'osservazione insensibile. La conoscenza implicita è un concetto più complicato e un termine non concordato all'unanimità in letteratura. Proponiamo che un'interpretazione utile della conoscenza implicita sia la conoscenza immagazzinata nella memoria di cui l'individuo non è immediatamente consapevole. Anche se queste informazioni non sono facilmente accessibili fonte di profonda Conoscenza (Procedimento) risiede nella creatività, nell'intuizione, nell'esperienza di previsione, nel riconoscimento di schemi e nell'uso delle teorie di un individuo (importante anche in situazioni superficiali). Questo è il regno dell'esperto. L'inconscio dell'esperto ha imparato a rilevare i modelli e valutare la loro importanza nell'anticipare il comportamento di situazioni che sono troppo complesse per essere comprese dalla mente cosciente. Durante il lungo periodo di pratica viene sviluppata una teoria interna che guida la Conoscenza del decisore (Processo). Basandosi sulla nostra definizione di conoscenza, l'apprendimento è considerato la creazione di conoscenza. Da una prospettiva neuroscientifica, ciò significa che l'apprendimento è l'identificazione, la selezione e la miscelazione dei modelli neurali rilevanti (informazioni) all'interno della mente del discente con le informazioni dall'ambiente per creare comprensione, significato e anticipazione dei risultati delle azioni selezionate. Il processo di modellazione associativa è un processo di apprendimento. Ogni esperienza di apprendimento si basa sul suo predecessore ampliando le fonti di creazione di conoscenza e la capacità di creare conoscenza in modi diversi. Quando un individuo ha una conoscenza profonda, sempre più del suo apprendimento si accumulerà continuamente nell'inconscio. In altre parole, nell'area di focalizzazione, la conoscenza genera conoscenza. Più si capisce, più si può creare e comprendere.

I "frame" sono gli schemi cognitivi in cui si aggregano le nostre conoscenze. Funzionano come criteri automatici per riconoscere e comprendere realtà, situazioni e discorsi. Attraverso un "frame" si riconduce il dato di esperienza ad una tipologia nota, collegata a competenze, a sistemi di valutazione, ad inclinazioni comportamentali e relazionali. Questo attraverso la selezione degli elementi rilevanti all'interno dell'esperienza, cioè escludendo dalla considerazione gli elementi non rientranti nel modello, nonchè "frame" alternativi ma non pertinenti. Seguendo Lakoff, identifichiamo le prerogative del "frame" nel suo essere involontario (scatta in virtù di un automatismo mentale); nel catalizzare l'attenzione sottraendola ad altri "frame" potenzialmente pertinenti nella stessa situazione; nell'essere collegato ad altri "frame", insieme con i quali articola un'area semantica; nell'avere potenzialità metaforica, cioè nell'essere associabile ad un dominio concettuale differente e più astratto, meno disponibile a livello di esperienza percettiva, che così acquista un'articolazione più definita; nell'essere associato a valori.

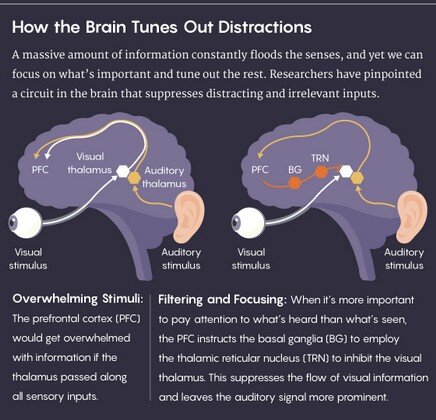

I processi attentivi sono il modo in cui il cervello punta il riflettore sugli stimoli rilevanti e filtra il resto. I neuroscienziati vogliono determinare i circuiti che mirano e alimentano quel riflettore. Per decenni, i loro studi hanno ruotato attorno alla corteccia, la struttura piegata all'esterno del cervello comunemente associata all'intelligenza e alla cognizione di ordine superiore. È diventato chiaro che l'attività nella corteccia aumenta l'elaborazione sensoriale per migliorare le caratteristiche di interesse. Ma ora, alcuni ricercatori stanno provando un approccio diverso, studiando come il cervello sopprime le informazioni piuttosto che come le aumenta.

- Fattori personali: motivazione, emozione, livello di attivazione o modalità sensoriale per cui viene prodotto lo stimolo. É piú facile rispondere correttamente ad uno stimolo se siamo svegli, entusiasti, attivi piuttosto che essere addormentati, tristi o se lo stimolo o attivitá ci è indifferente

- Fattori Ambientali: É più facile concentrarsi sull'attivitá se non ci sono molte distrazioni. Le difficoltà aumenta man mano che ci sono più distrattori, più intensi o siano piú frequenti

- Fattori di Stimolo: Come la complessità dello stimolo, la novità, la durata o l'interazione. Se vi è un singolo, molto semplice, prevedibile e appariscente, sarà più facile identificarlo

(Cliccare per approfondire)

Quando si passa al livello della metacomunicazione, l'oggetto della comunicazione diventa la cornice (o frame) in base alla quale intendere o interpretare il messaggio stesso. Infatti, la metacomunicazione "inquadra" e fornisce un orizzonte di riferimento alla comunicazione. In questo processo l'attenzione si sposta dall'informazione e dai contenuti trasmessi, alla "relazione interpersonale" che si crea fra due o più interlocutori nel momento stesso che comunicano fra loro. Per esempio, a un commento informativo della moglie come:

Moglie: se non chiudi adagio lo sportello dell'armadio, si rompono le cerniere

Moglie: se non chiudi adagio lo sportello dell'armadio, si rompono le cerniere

Moglie: se non chiudi adagio lo sportello dell'armadio, si rompono le cerniereIl marito può cogliere il tono seccato della moglie e fornire una risposta che segna il passaggio alla metacomunicazione e che sposta lo scambio comunicativo sulla loro relazione come:

Marito: Anche quando mi devi dire qualcosa, continui a farmi dei rimproveri e a trattarmi come un bambino

Una volta creato il frame della situazione, possiamo utilizzarlo con un'attività che Goffman ha chiamato "keying", cioè trasformando il contenuto del frame. Ad esempio, come nella deduzione di Bateson scaturita dall'osservazione del gioco delle scimmie, "mettere in chiave" un frame significa creare uno strato di possibilità all'interno del frame, che consente alle scimmie di scegliere un comportamento giocoso e benevolo o uno guerresco e violento. I frame fanno parte del senso comune che viene alimentato dal sistema mediatico. Goffman espresse le sue idee nel suo libro più ambizioso "Frame Analysis" che il sociologo Massimo Cerulo così descrive (p. 21 ):

Il libro, che risente dell’influsso esercitato sull’autore dalla fenomenologia e da materie come l’etologia e la linguistica, analizza, come scrive lo stesso Goffman in una incredibile, per forme e significati, introduzione, l’organizzazione dell’esperienza; in particolare l’attenzione è rivolta alle credenze, alle categorie mentali, all’attivo riflettere con cui ci rappresentiamo come la società lavora e mediante cui attribuiamo un senso al mondo. Frame Analysis è un libro di non facile lettura (a differenza delle altre opere goffmaniane); è un libro che parla di psicologia cognitiva, di sociologia e di antropologia; è un libro che trae le sue basi dalle teorie e dagli interessi di studiosi come Brentano, Husserl, Wittgenstein, Austin e, soprattutto, William James e Alfred Schutz. Ma nello stesso tempo è un libro bellissimo. E’ come se l’autore dipingesse un quadro che ha per oggetto l’esperienza e, prendendoci per mano, ce lo mostrasse un po’ per volta, dandoci chiavi di lettura sempre diverse.

Massimo Cerulo, spiegando la visione di realtà che Goffman diede, scrive (p. 23):

Il contesto quindi, non fa altro che escludere la nostra definizione della situazione “sbagliata” ed ammettere quella “giusta”, ci consente cioè di essere “al sicuro” all’interno di quel particolare frame o, per dirla con le parole di Schutz, sfera di realtà dove ci troviamo. L’inspiegato non è l’inspiegabile poiché tutto può essere compreso: ciò che non può essere capito all’interno di un contesto sarà chiaro in un altro. I frames di Goffman non sono rigidi, bensì mobili ed incerti ed imparare a maneggiarli è un’arte decisiva per la nostra esistenza, proprio perché facendolo riusciamo a “muoverci” nella quotidianità organizzando di conseguenza la nostra esperienza.

La distinzione tra 'gioco' e 'non gioco', come la distinzione tra fantasia e non fantasia, è certo una funzione del processo secondario, "o ego". All'interno del sogno, il sognatore di solito non si rende conto di sognare, e all'interno del 'gioco' gli si deve spesso ricordare "Questo è gioco". Similmente, all'interno del sogno o della fantasia, il sognatore non impiega il concetto di 'falso': egli impiega asserzioni di ogni tipo, ma ha la curiosa incapacità di formulare meta-asserzioni; egli non è in grado, se non quando è in procinto di svegliarsi, di sognare un'asserzione relativa al suo sogno (vale a dire, che lo 'inquadri').

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

- Personal Knowledge (1958) (PDF) [29582 citazioni] libro di Polanyi (in inglese)

- Valeria Ascheri (2007), Conoscere secondo Michael Polanyi (2007) Sintesi del pensiero di Polanyi

- Paul M. Hildreth, Chris Kimble (2002), The duality of knowledge (PDF) [661 citazioni]

- Paolo Braga (2014), Il reframing argomentativo su istituzioni e valori nella pratica di sceneggiatura (PDF) [4 citazioni]

- Jordana Cepelewicz (2018), , To Pay Attention, the Brain Uses Filters, Not a Spotlight - Quantamagazine

- Joy R. Rudland, Clinton Golding, Tim J. Wilkinson (2019), The stress paradox: how stress can be good for learning (PDF) [28 citazioni] - medical education

- Alex Bennet, David Hughes Bennett (2009), Managing self in troubled time: banking on self-efficacy - ResearchGate

- Susanne Vogel, Lars Schwabe (2016), Learning and memory under stress: implications for the classroom

- Hege R. Eriksen, Holger Ursin (2004), The Cognitive Activation Theory of Stress - ResearchGate [1163 citazioni]

- Judy Willis (2012), Neuroscience of Learning - Thinking Beyond the Boundaries Through Social and Emotional Learning - Revelations in Education

- Javier Moscoso (2018), Abductive Reasoning: A Contribution to knowledge in education

- Haridimos Tsoukas (2002), Do we really understand tacit knowledge? (PDF)

- Arthur S. Reber (1993), Implicit learning and tacit knowledge: An essay on the cognitive unconscious -

Pagina aggiornata il 31 maggio 2024