Nielsen propose una regola del pollice (rule of thumb), denominata 90-9-1, la cui validità è stata verificata in molti ambiti e studiata empiricamente.

Ad esempio, secondo Nielsen, i Blog presentano una diseguaglianza partecipativa maggiore della regola generale. Infatti, dato che solo il 5% degli utenti di internet possiede un blog e solo lo 0,1% degli utenti 'posta' quotidianamente, la regola diventa allora 95-5-0,1. Wikipedia mostra una diseguaglianza ancora maggiore dei Blog, pari a 99,8-0,2-0,003. Lo statistico Michael Wu ha proposto l'impiego del coefficiente di Gini per esprimere con un solo numero la diseguaglianza partecipativa e facilitare il confronto tra le diseguaglianze di diverse comunità. Alcune ricerche empiriche hanno dimostrato che le emozioni influenzano la partecipazione politica, infatti la rabbia aumenta la partecipazione e l'ansia la riduce, mentre l'entusiasmo sembra avere limitati effetti (nel senso che ha scarsi effetti sulla partecipazione a meno che non ci si trovi un contesto particolarmente coinvolgente). In particolare la rabbia e l'entusiasmo spingono le persone verso forme di partecipazione politica più impegnative (manifestazioni di piazza, impegno politico diretto, donazioni, ecc), mentre l'ansia induce forme di partecipazione meno costose (petizioni, parlarne agli amici, ecc). La partecipazione, secondo la sociologa Sherry Arnstein, è una strategia attraverso la quale le classi sociali che contano socialmente di meno possono riappropriarsi del potere di: (1) decidere in che modo le informazioni vengono distribuite (2) gli obiettivi e le politiche vengono decise (3) l'allocazione delle risorse fiscali viene effettuata (4) i programmi vengono eseguiti (5) i benefici derivanti da contratti e patronaggi vengono erogati. La scala della partecipazione (modello della Arnstein) è un modello che consente di verificare il livello di partecipazione consentito dalla società alla quale si appartiene, e di confrontare la domanda di partecipazione dei cittadini con le confuse risposte di chi detiene il potere. Sebbene tale modello sia stato ideato dalla Arnstein per essere applicato a programmi governativi quali: rinnovo urbano, misure antipovertà, municipi, scuole pubbliche, ecc, esso può essere utile per valutare la partecipazione dei cittadini consentita dalle varie forme di democrazia. Infatti il tema di fondo di tale modello è quello di individui che cercano di diventare persone con un potere sufficiente a rendere le istituzioni reattive alle aspirazioni dei cittadini. Questo tema è stato sviluppato dalla filosofa Martha Nussbaum nel libro "Giustizia sociale e dignità umana", nel quale l'autrice ha preso in considerazione alcune categorie sociali i cui diritti vengono spesso negati quali le donne e i disabili. Nella realtà nè i normali cittadini nè i detentori del potere sono gruppi omogenei facilmente classificabili, ma con l'aiuto del modello è più facile individuare gli ostacoli alla partecipazione.

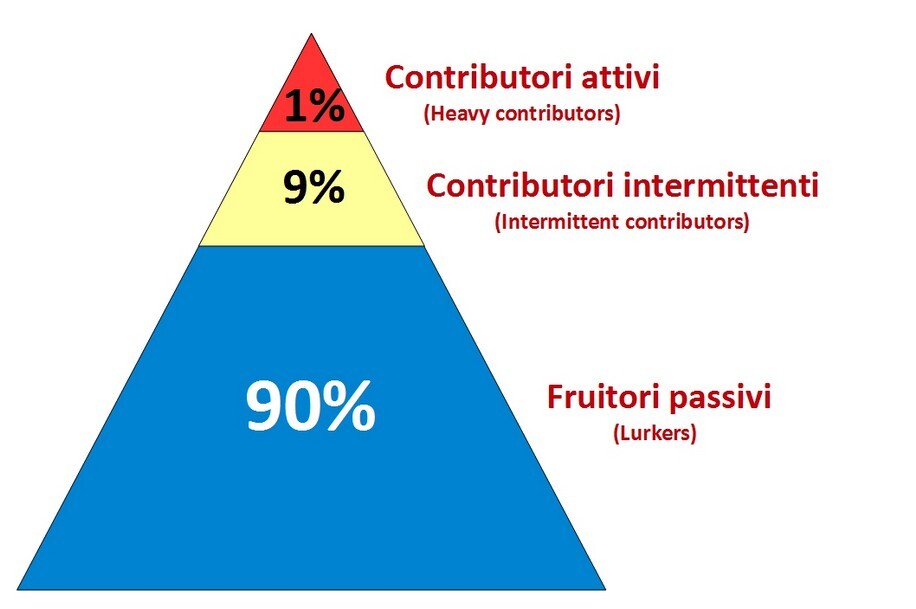

Le comunità (sia online che offline) sono caratterizzate da una diseguaglianza partecipativa, vale a dire che vi sono pochissime persone che partecipano attivamente mentre la grande maggioranza si limita ad osservare e fruire, senza contribuire al risultato dell'attività comune.

At certain times you have to go out and take a stand.

La partecipazione online è stata studiata fin dalla diffusione del web 2.0 (social network, forum, wikipedia, ecc.). Secondo Jacob Nielsen (ved. bibliografia 2006) la maggior quota dei partecipanti ad una comunità online si limita ad osservare e fruire, mentre solo piccole quote di partecipanti contribuisce più o meno attivamente.

Nielsen propose una regola del pollice (rule of thumb), denominata 90-9-1, la cui validità è stata verificata in molti ambiti e studiata empiricamente (Michael Wu, bibliografia).

Ad esempio, secondo Nielsen, i Blog presentano una diseguaglianza partecipativa maggiore della regola generale. Infatti, dato che solo il 5% degli utenti di internet possiede un blog e solo lo 0,1% degli utenti 'posta' quotidianamente, la regola diventa allora 95-5-0,1. Wikipedia mostra una diseguaglianza ancora maggiore dei Blog, pari a 99,8-0,2-0,003.

Lo statistico Michael Wu ha proposto l'impiego del coefficiente di Gini (ved. box sotto) per esprimere con un solo numero la diseguaglianza partecipativa e facilitare il confronto tra le diseguaglianze di diverse comunità.

La diseguaglianza partecipativa dà una rappresentazione falsa della comunità alla quale si riferisce perchè non tiene conto dell'opinione della maggioranza silenziosa (osservatori o fruitori passivi).

L'indice di Gini, è una misura (molto usata in statistica) della diseguaglianza di una distribuzione. È un numero compreso tra 0 ed 1, con il valore 0 che corrisponde alla pura equidistribuzione, ad esempio la situazione in cui tutti contribuiscono paritariamente alla creazione del risultato, e il valore 1corrisponde invece alla massima diseguaglianza, ovvero la situazione dove una persona contribuisce al risultato della comunità mentre tutti gli altri ne fruiscono.

Il Movimento 5 Stelle, che ha ricevuto alle elezioni per la Camera del 2013 il voto di 8.688.231 elettori (che potremmo definire fruitori o osservatori), ha scelto i suoi candidati nel 2012 dando la possibilità ai suoi 255.339 iscritti (contributori intermittenti) di esprimere una scelta: hanno votato solo 20.252 iscritti (contributori attivi). Se si fanno i conti ci si accorge che i rapporti sono leggermente migliori di quelli dei Blog, cioè 97-3-0,02, ma certo non entusiasmanti. (fonti: parlamentarie)

| Partecipazione | Informazione | |

| RABBIA | + | - |

| ANSIA | - | + |

| ENTUSIASMO | / | / |

Also.

Qual è la differenza tra partecipazione online e partecipazione offline? Secondo il rapporto PEW del 2009 (ved. bibliografia) la partecipazione politica dipende soprattutto dal reddito e dall'età. Inoltre tra i gruppi online e quelli offline c'è una certa sovrapposizione ma con la differenza che quelli che sono attivi online lo sono anche offline, ma non viceversa.

Alcuni politologi (Tam Cho et al,. ved. bibliografia 2006) hanno indagato le forze che inducono i cittadini ad agire socialmente scoprendo che un elevato status socioeconomico mobilita i cittadini in presenza di un rischio (materiale o simbolico).

Sembra però che il fattore che influenza maggiormente la partecipazione siano le emozioni. Alcune ricerche empiriche (2011, N.Valentino et al. ved. bibliografia) hanno dimostrato che le emozioni influenzano la partecipazione politica, infatti la rabbia aumenta la partecipazione e l'ansia la riduce, mentre l'entusiasmo sembra avere limitati effetti (nel senso che ha scarsi effetti sulla partecipazione a meno che non ci si trovi un contesto particolarmente coinvolgente).

In particolare la rabbia e l'entusiasmo spingono le persone verso forme di partecipazione politica più impegnative (manifestazioni di piazza, impegno politico diretto, donazioni, ecc), mentre l'ansia induce forme di partecipazione meno costose (petizioni, parlarne agli amici, ecc).

D'altronde tutti noi sappiamo che le campagne elettorali sono costruite con lo scopo di sollecitare non la ragione ma le emozioni degli elettori, ad esempio la rabbia allontana la gente dalla ricerca di migliore e approfondita informazione politica mentre, al contrario l'ansia, determinata da un annuncio elettorale, spinge alla ricerca di ulteriori informazioni provenienti anche dal fronte politico avverso.

La rabbia sembra comunque essere l'emozione più potente nel mobilitare persone che normalmente, anche se dotate di competenze e risorse economiche adeguate, non si lascerebbero coinvolgere. La rabbia, contemporaneamente, riduce la voglia di acquisire nuove informazioni sul tema.

In sintesi si può affermare che emozioni quali rabbia, ansia, ed entusiasmo hanno effetti determinanti sul modo in cui cerchiamo informazioni e sul nostro impegno politico e civico.

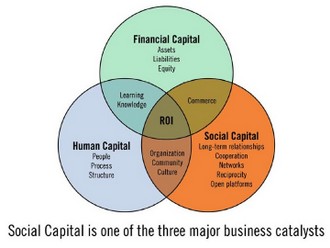

Il concetto di 'Capitale sociale' in sociologia comprende quell'insieme di norme e relazioni sociali, incorporate nella struttura di una determinata società, che abilitano i singoli individui ad agire in modo efficace nel perseguimento di obiettivi comuni. Il termine venne introdotto, per la prima volta, dal sociologo statunitense Lyda J.Hanifan nel 1916 in uno studio sulle prestazioni degli studenti 'The Rural School Community Center'. Egli diede la seguente definizione: "Nell'uso dell'espressione capitale sociale non mi riferisco all'accezione comune del termine capitale, se non in senso figurato. Non mi riferisco ai beni immobili, o alle proprietà personali o al mero denaro, ma piuttosto a ciò che fa si che queste entità tangibili contino nelle vita quotidiana della maggior parte delle persone, cioè la buona volontà, l'amicizia, la comprensione reciproca e i rapporti sociali fra un gruppo di individui e le famiglie che costituiscono una unità sociale, la comunità rurale, il cui centro logico è la scuola. Nella costruzione di una comunità così come nelle organizzazioni e nello sviluppo economico deve esserci un'accumulazione di capitale prima che un lavoro costruttivo possa essere fatto"[...] L'individuo è socialmente impotente, se lasciato completamente a se stesso.

"Nell'uso dell'espressione capitale sociale non mi riferisco all'accezione comune del termine capitale, se non in senso figurato. Non mi riferisco ai beni immobili, o alle proprietà personali o al mero denaro, ma piuttosto a ciò che fa si che queste entità tangibili contino nelle vita quotidiana della maggior parte delle persone, cioè la buona volontà, l'amicizia, la comprensione reciproca e i rapporti sociali fra un gruppo di individui e le famiglie che costituiscono una unità sociale, la comunità rurale, il cui centro logico è la scuola. Nella costruzione di una comunità così come nelle organizzazioni e nello sviluppo economico deve esserci un'accumulazione di capitale prima che un lavoro costruttivo possa essere fatto"[...] L'individuo è socialmente impotente, se lasciato completamente a se stesso.

Solo a partire dagli anni '80 il concetto di capitale sociale venne approfondito in nuovi studi che lo articolarono in due diverse prospettive:

prospettiva individualistica, proposta da James S.Coleman (ved. bibliografia 1988) nella quale ogni individuo compie nella sua vita una serie di investimenti relazionali dai quali si aspetta di cogliere in seguito dei frutti (tangibili o intangibili)

prospettiva collettivistica, proposta da Robert Putnam (ved. bibliografia 1993) nella quale ogni individuo, nella relazione con altri, porta in dote il suo capitale sociale e ne riceve quello degli altri, attuando uno scambio di esperienze, conoscenze e informazioni che gli consentiranno di perseguire scopi che a livello individuale gli sarebbero altrimenti preclusi

Secondo Robert D.Putnam (1993 e 1995) il capitale sociale è un concetto multidimensionale basato su fattori sia intangibili (come la fiducia interpersonale) sia tangibili, come la reciprocità, il cui valore egli descrive, nel libro "Capitale sociale e individualismo", con vari esempi quali quello dello slogan posto sulle T-shirt dei volontari dei vigili del fuoco della città di Gold Beach, per publicizzare la loro raccolta fondi annuale: 'Venite al nostro rinfresco, noi verremo al vostro incendio '. In questo libro Putnam ha documentato il declino del capitale sociale negli USA a partire dagli anni '60 con un'accelerazione dagli anni '80, descrivendo casi di riduzione della partecipazione in vari ambiti, con effetti su: appartenenza ad organizzazioni formali, intensità della partecipazione alle iniziative, connessioni sociali informali, fiducia interpersonale.

La sociologa Alberta Andreotti, nel libro "Che cos'è il capitale sociale", fa una approfondita analisi della rilevanza del capitale sociale nella società moderna e scrive (p.12):

La forma che il Capitale sociale assume e il modo in cui viene utilizzato possono risultare utili per comprendere il riprodursi delle disuguaglianze nell'accedere al mercato del lavoro (vedi per es. il diverso utilizzo di giovani, donne o immigrati delle reti e della forma che esse assumono) o nell'accedere a posizioni professionali elevate, oppure per uscire dalla disoccupazione o da una condizione di bisogno economico.

Sembra che vi sia una relazione tra la presenza di una visione religiosa di tipo dualistico (cioè che prevede l'esistenza sia di dio che del diavolo) e lo sviluppo sociale ed etico di una società. Il sociologo Gary Jensen ha espresso quest'opinione analizzando il tasso di omicidi e il tasso di religiosità in certe società occidentali. Ne scrive il neuroscienziato Giorgio Vallortigara ("Nati per credere" p.116):

Negli Stati Uniti è alta la percentuale di persone che credono che esista Dio (96%) e il diavolo (76%) ed è ugualmente alto il tasso di omicidi. Paesi come la Svizzera, invece, in cui la maggioranza delle persone crede che esista Dio (84%) ma non il diavolo (32%), presentano tassi di omicidio molto più bassi e pari a quelli registrati in paesi più secolarizzati come la Svezia, in cui solo il 56% delle persone crede che esista Dio e il 18% che esista il diavolo. [...] Per stabilire se ci sono correlazioni tra diffusione di credenze religiose e sviluppo sociale, oltre al confronto tra paesi a diverso grado di secolarizzazione, anche il confronto tra aree diverse di uno stesso paese potrebbe rivelarsi utile. Un confronto di questo tipo è stato fatto proprio in Italia dal sociologo americano Robert Putnam, nella sua celebre ricerca sullo sviluppo economico e istituzionale delle regioni italiane. Putnam ha mostrato che il fattore di gran lunga più importante per spiegare il buon governo e il successo economico di una data regione è il grado in cui la vita politica e sociale della regione stessa si avvicina all'ideale della "comunità civica", cioè alla comunità i cui membri partecipano attivamente alla vita pubblica, si considerano uguali tra loro e manifestano mutuo rispetto e fiducia, anche quando le loro idee e i loro interessi differiscono. In effetti, lo sviluppo economico e istituzionale delle regioni italiane è maggiore dove è più forte il senso civico, misurato in base a indicatori come numero di associazioni presenti (club sportivi, bande musicali, cooperative di consumo, eccetera), tasso di partecipazione ai referendum (una forma di partecipazione politica non imputabile a scambi clientelari) e grado di diffusione di quotidiani locali. Ebbene, il senso civico in Italia risulta correlato in modo estremamente negativo con tutte le misure di religiosità e clericalismo considerate da Putnam.

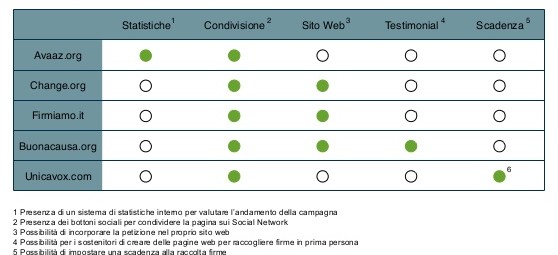

Sono nate associazioni non governative (Avaaz, Change.org, ecc.) che offrono la possibilità di interpellare l'opinione pubblica in merito ad azioni da condurre verso poteri politici, economici o finanziari. Sull'utilità di tali petizioni vi sono apprezzamenti ma anche dubbi. Il sociologo Evgeny Morozov (The brave new world of slacktivism 2009) ha definito questo genere di attivismo politico 'slacktivism', cioè attivismo pigro, criticando questa forma di partecipazione a basso costo che rischierebbe di danneggiare la vera partecipazione civica fatta di manifestazioni di protesta, volontarismo sociale e donazioni. Altri studiosi,Yu-Hao Lee e Gary Hsieh (Does Slacktivism hurt Activism? 2013) hanno invece espresso e argomentato una posizione a favore delle petizioni online.

La partecipazione, secondo la sociologa Sherry Arnstein (ved.bibliografia 1969), è una strategia attraverso la quale le classi sociali che contano socialmente di meno possono riappropriarsi del potere di:

- decidere in che modo le informazioni vengono distribuite

- gli obiettivi e le politiche vengono decise

- l'allocazione delle risorse fiscali viene effettuata

- i programmi vengono eseguiti

- i benefici derivanti da contratti e patronaggi vengono erogati

La partecipazione (civica e politica) è un mezzo

per indurre riforme significative che ridistribuiscano i benefici in modo più equo.

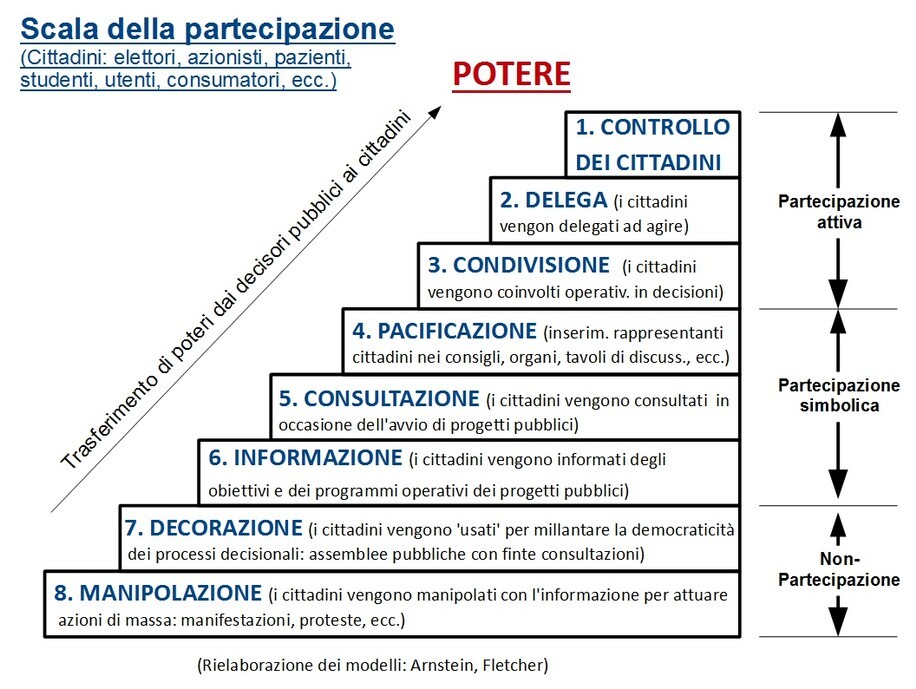

Secondo la Arnstein ci sono otto livelli di partecipazione (nell'immagine sottostante è riportata una rielaborazione del modello), organizzati in una scala, e corrispondenti a differenti poteri acquisiti dai cittadini.

I gradini più bassi della scala (8 e 7: manipolazione e decorazione) descrivono livelli di "non partecipazione" messi in atto dal potere per sostituire la partecipazione genuina: il loro reale obiettivo non è quello di permettere ai cittadini di partecipare alla pianificazione e conduzione dei programmi politici quanto quello di usare la mobilitazione dei cittadini per acquisire maggior potere nei confronti degli attori politici concorrenti.

I gradini mediani (6 e 5: informazione e consultazione), descrivono livelli di "partecipazione simbolica" che consentono ai cittadini di ricevere informazioni sulla reale situazione dei programmi politici e prevedono la possibilità di iniziare a far sentire la propria voce. In questo livello della scala i cittadini non hanno però il potere di imporre i propri punti di vista. Il livello 4 (pacificazione o riconciliazione) abilita i cittadini ad inserire propri rappresentanti nelle arene decisionali, ma si tratta di una concessione pro-forma che lascia tutto il potere decisionale nelle mani degli attori che già lo detenevano.

I gradini superiori appartengono al livello della "partecipazione attiva" (3, 4 e 5: condivisione, delega e controllo) e caratterizzano vari gradi, con capacità decisionali crescenti, di potere nelle mani dei cittadini. Ad esempio nel gradino 3 i cittadini possono fare delle partnership con i detentori del potere negoziando le modalità decisionali. Nei livelli 2 e 1 i cittadini ottengono la maggioranza degli incarichi decisionali.

La scala della partecipazione è solo un modello che consente di verificare il livello di partecipazione consentito dalla società alla quale si appartiene, e di confrontare la domanda di partecipazione dei cittadini con le confuse risposte di chi detiene il potere. Sebbene tale modello sia stato ideato dalla Arnstein per essere applicato a programmi governativi quali: rinnovo urbano, misure antipovertà, municipi, scuole pubbliche, ecc, esso può essere utile per valutare la partecipazione dei cittadini consentita dalle varie forme di democrazia. Infatti il tema di fondo di tale modello è quello di individui che cercano di diventare persone con un potere sufficiente a rendere le istituzioni reattive alle aspirazioni dei cittadini. Questo tema è stato sviluppato dalla filosofa Martha Nussbaum nel libro "Giustizia sociale e dignità umana", nel quale l'autrice ha preso in considerazione alcune categorie sociali i cui diritti vengono spesso negati quali le donne e i disabili. Nella realtà nè i normali cittadini nè i detentori del potere sono gruppi omogenei facilmante classificabili, ma con l'aiuto del modello è più facile individuare gli ostacoli alla partecipazione.

| Detentori del Potere | Cittadini Comuni |

| Razzismo | Inadeguatezza culturale |

| Paternalismo | Incapacità organizzativa |

| Resistenza alla distribuzione del potere | Sfiducia e Alienazione |

| Capacità corruttiva | Voglia di avanzamento sociale |

Dall'8 luglio all'8 ottobre 2013, si è svolta sul sito www.partecipa.gov.it una consultazione pubblica alla quale hanno partecipato 306.259 cittadini con 425.700 visite. Dal "Rapporto Finale (p.55) - Consultazione Pubblica sulle Riforme Costituzionali" (del Dipartimento per le Riforme Istituzionali) estrapoliamo la domanda posta dal questionario: Quale delle seguenti forme di partecipazione pubblica ritieni dovrebbero essere maggiormente utilizzate, con opportuni adeguamenti o indicazioni di metodo per la loro efficacia decisionale, dalle Istituzioni? [risposta a scelta multipla].

I risultati completi si trovano nella tabella che segue la quale evidenzia che la maggioranza dei cittadini gradirebbe partecipare mediante:

1- Iniziative legislative popolari ( 17.7% )

2- Referendum consultivo ( 16.3% )

3- Consultazioni online ( 15.3% )

Dopo circa sei mesi dalla consultazione (maggio 2014), cambiato il Governo (da Letta a Renzi), ma non la maggioranza che lo sostiene, una delle prime iniziative del nuovo governo è stata quella di avviare un processo di Riforma della Costituzione nel quale le firme richieste per le iniziative legislative popolari aumentavano da 50.000 a 250.000 (poi ridotte a 150.000) e quelle richieste per i Referendum consultivi aumentavano da 500.000 a 800.000 (poi non variate). Quale credito si potrà quindi dare alle prossime iniziative di partecipazione online del Governo Italiano?

01- Iniziativa legislativa popolare |

43,822 |

17.7% |

Totale |

247,531 |

100.0% |

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Jacob Nielsen, The 90-9-1 Rule for participation inequality in social media and online communities (2006)

Michael Wu, The Economics of 90-9-1: The Gini Coefficient (with Cross Sectional Analyses) (3-29-2010)

Michael Wu, The 90-9-1 Rule in Reality (3-18-2010)

- James S.Coleman, Social capital in the creation of human capital PDF (1988)

- Robert Putnam, Making democracy work, civic tradition in modern Italy (1993)

- Agnese Vardanega, A che serve il concetto di capitale sociale? (2013)

- Giancarlo Bosetti (2004), America cinica e amara - Ilmiolibro

- Nicholas A. Valentino et al. The role of emotions in political participation PDF (2011)

- Tam Cho et al, Clarifying the Role of SES in Political Participation: Policy Threat and Arab American Mobilization PDF (2006)

- The Demographics of Online and Offline Political Participation PEW Report (2009)

Sherry R. Arnstein, A ladder of citizen participation PDF (1969)

- Archivio storico dei referendum - Ministero dell'Interno

Referendum abrogativo e partecipazione popolare - Giulio M. Salerno

- Consultazione pubblica sulle riforme Costituzionali - Rapporto Finale - Novembre 2013

- Vittorie delle ultime campagne di Change.org - aggiornato al 1 agosto 2014

Il business delle petizioni online - Il Post 1 ottobre 2013

Emma Howard, E-petitions can be very effective, but don't put them in the hands of government - (2014) The Guardian

What is social capital? OECD Insights

Clementina Della Pepa, Lucio Iaccarino (2006), Capitale sociale: Putnam e i suoi critici (PDF)

Fabio Sabatini (2005), Un atlante del capitale sociale italiano (PDF)

Pagina aggiornata il 28 marzo 2021