Il Sovraccarico Informativo danneggia la capacità d'attenzione

TEORIE > CONCETTI > ECOSISTEMA MEDIATICO

Scopo di questa pagina

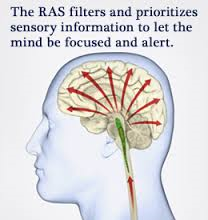

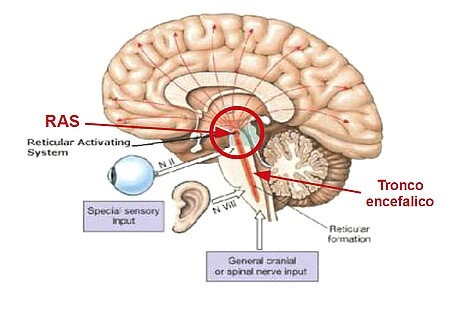

La capacità e il diritto di focalizzare la nostra attenzione sono una condizione necessaria e imprescindibile per l'individuo in termini di autonomia, responsabilità, riflessività, pluralità, impegno personale e per conservare un senso di significatività. A questo riguardo il progetto "The Onlife Initiative", promosso e finanziato dalla Commissione Europea, ha evidenziato la necessità di contrastare l'abbondanza di informazioni per proteggere e salvaguardare la capacità di attenzione dell'essere umano. La capacità e il diritto di focalizzare la nostra attenzione sono una condizione necessaria e imprescindibile per l'individuo in termini di autonomia, responsabilità, riflessività, pluralità, impegno personale e per conservare un senso di significatività. E' in corso la crescente costruzione di realtà artificiali con finalità commerciali che catturano l'attenzione e hanno soglie di accesso cognitive basse, che non richiedono, cioè, grande impegno nè risorse culturali e quindi sono fruibili da tutti. Un segnale di questa tendenza è la crescita imponente della pubblicità su Google e sui principali social media. L'attenzione viene attivata dalla zona del cervello più antico dell'essere umano, posta nel tronco encefalico, denominata "Reticular Activating System" (RAS) e costituita da un gruppo di neuroni specializzati nel controllo dello stato di veglia e del ritmo circadiano. Quindi il RAS è un sistema di allerta che consente all'uomo di "notare" certe cose e ignorarne altre. Se dedicassimo uguale attenzione a tutti gli stimoli che ci arrivano dall'apparato sensoriale saremmo solo confusi: bisogna concentrarsi per essere coscienti di ciò che si fa. Ad esempio, se decidessimo di scrivere un libro o un articolo su un determinato argomento, cominceremmo a notare tutto ciò che, nell'informazione che riceviamo, lo riguarda. Infatti il problema del sovraccarico informativo odierno non è l'enorme quantità di informazione eterogenea che riceviamo, quanto il fatto che disturba il RAS nel compito di mantenere un'attenzione elevata sui temi di nostro interesse. Questa è anche la tesi principale del libro di Nicholas Carr "Internet ci rende stupidi?", cioè che la lettura online (e la facilità di passare rapidamente da un argomento all'altro mediante gli hyperlinks) possa disturbare la lettura lineare cui siamo abituati da secoli ostacolando la focalizzazione sui temi da noi scelti. Il RAS è la prima linea di difesa del cervello animale (incluso quello umano) contro il sovraccarico di stimoli ambientali. Quando sappiamo esattamente cosa vogliamo il nostro RAS si attiva automaticamente alla ricerca di informazioni utili al nostro scopo. E' il RAS che decide di cosa dobbiamo essere consapevoli e le sue decisioni sono di natura evoluzionistica: sono state utili alla sopravvivenza e lo sono ancora. La sovrabbondanza di informazioni di scadente qualità provoca un danno culturale all'intera società minandone lo sviluppo.

Wow: I have a speck in the eye!

Punto chiave di questa pagina

UNA COSA ALLA VOLTA: Lo psicologo Paolo Legrenzi e il neuropsicologo Carlo Umiltà, nel libro "Una cosa alla volta", mettono in guardia dai metodi di costruzione di realtà artificiali che vengono usati dal web per indirizzare l'attenzione umana verso elementi costruiti "ad hoc" per scopi pubblicitari o propagandistici. Infatti, a volte è possibile imbrigliare (o rallentare) il nostro sistema intuitivo (Sistema 1), costringendolo a valutare con la razionalità informazioni fuorvianti, ma è difficile sfuggire a certe immagini costruite in modo da risucchiare la nostra attenzione (p. 161): "La comprensione del funzionamento dei meccanismi dell'attenzione è una risorsa indispensabile nel mondo contemporaneo per difendersi dai processi di valorizzazione commerciale dei "nuovi piaceri". Una storia che era iniziata come un percorso rigorosamente scientifico per scandagliare l'attenzione umana, diventa forse oggi la premessa per un viaggio in quella che è la crescente costruzione artificiale di realtà che catturano l'attenzione e hanno soglie di accesso cognitive basse, che non richiedono, cioè, grande impegno nè risorse culturali e quindi sono fruibili da tutti. Un segnale di questa tendenza è la crescita imponente della pubblicità su Google e sui principali social media. [...] La prevalenza di stimolazioni mediate da macchine è diventata un aspetto essenziale della vita contemporanea nelle civiltà avanzate soprattutto negli scenari di vita delle persone più giovani."

Punti di riflessione

La ricchezza di informazioni genera una povertà di attenzione.

(Herbert A.Simon)

_

Nell’economia digitale, l’attenzione è vista come una merce, una commodity, che si scambia sul mercato o che viene immessa nel processo produttivo: è una visione meramente strumentale dell’attenzione che ne trascura la dimensione sociale e politica. (Manifesto Onlife)

_

L'attenzione è il primo filtro, la prima barriera, tra noi e le realtà esterne artificiali. L'ultimo mezzo secolo, il periodo cioè dello studio dell'attenzione in laboratorio, si è accompagnato alla costruzione di stimoli artificiali con finalità artistiche o di propaganda. (Paolo Legrenzi, Carlo Umiltà)

_

L'ansia informativa è il prodotto del divario sempre più ampio tra ciò che comprendiamo e ciò che pensiamo di dover capire. È il buco nero tra dati e conoscenza, è quel che succede quando le informazioni non ci dicono ciò che vogliamo o dobbiamo sapere. (Richard Saul Wurman)

_

La parola "informazione" è sempre stata un termine ambiguo, usato arbitrariamente per definire una varietà di concetti. L'Oxford English Dictionary descrive la parola come se avesse la sua radice nella parola latina informare, che significa l'azione di formare materia, come pietra, legno, cuoio, ecc. Sembra che sia entrato nella lingua inglese nella sua attuale ortografia e utilizzo nel sedicesimo secolo. La definizione più comune è: “l'azione di informare; formazione o modellamento della mente o del carattere, addestramento, istruzione, insegnamento; comunicazione di conoscenze istruttive. L'ansia da informazione è proliferata con l'ambiguità della parola "informazione". Questo mantra della nostra cultura è stato abusato fino a diventare insensato, più o meno allo stesso modo in cui una parola ripetuta più e più volte perderà significato. La parola di informare è stata spogliata del sostantivo informazioni , e la forma o la struttura è scomparsa dal verbo di informare. Molto di ciò che presumiamo essere informazioni sono in realtà solo dati o peggio. (Richard Saul Wurman)

La capacità e il diritto di focalizzare la nostra attenzione sono una condizione necessaria e imprescindibile per l'individuo in termini di autonomia, responsabilità, riflessività, pluralità, impegno personale e per conservare un senso di significatività

Sovraccarico Informativo e Capacità di Attenzione

Il progetto "The Onlife Initiative", promosso e finanziato dalla Commissione Europea, ha evidenziato la necessità di contrastare l'abbondanza di informazioni per proteggere e salvaguardare la capacità di attenzione dell'essere umano.

Il Manifesto Onlife argomenta così tale necessità:

Noi riteniamo che le società debbano prendersi cura, proteggere e alimentare le capacità di attenzione proprie dell’essere umano. Con questo non diciamo che si debba rinunciare alla ricerca di miglioramenti, che sono e rimangono sempre utili, ma vogliamo insistere sul fatto che le capacità di attenzione sono una risorsa finita, rara e preziosa. Nell’economia digitale, l’attenzione è vista come una merce, una commodity, che si scambia sul mercato o che viene immessa nel processo produttivo: è una visione meramente strumentale dell’attenzione che ne trascura la dimensione sociale e politica, ossia il fatto che la capacità e il diritto di focalizzare la nostra attenzione sono una condizione necessaria e imprescindibile per l’autonomia, la responsabilità, la riflessività, la pluralità, l’impegno personale e per conservare alla persona un senso di significatività.

La comprensione del funzionamento dei meccanismi dell'attenzione è una risorsa indispensabile nel mondo contemporaneo per difendersi dai processi di valorizzazione commerciale dei "nuovi piaceri"

Lo psicologo Paolo Legrenzi e il neuropsicologo Carlo Umiltà, nel libro "Una cosa alla volta", mettono in guardia dai metodi di costruzione di realtà artificiali che vengono usati dal web per indirizzare l'attenzione umana verso elementi costruiti "ad hoc" per scopi pubblicitari o propagandistici. Infatti, a volte è possibile imbrigliare (o rallentare) il nostro sistema intuitivo (Sistema 1), costringendolo a valutare con la razionalità informazioni fuorvianti, ma è difficile sfuggire a certe immagini costruite in modo da risucchiare la nostra attenzione (p. 161):

La comprensione del funzionamento dei meccanismi dell'attenzione è una risorsa indispensabile nel mondo contemporaneo per difendersi dai processi di valorizzazione commerciale dei "nuovi piaceri". Una storia che era iniziata come un percorso rigorosamente scientifico per scandagliare l'attenzione umana, diventa forse oggi la premessa per un viaggio in quella che è la crescente costruzione artificiale di realtà che catturano l'attenzione e hanno soglie di accesso cognitive basse, che non richiedono, cioè, grande impegno nè risorse culturali e quindi sono fruibili da tutti. Un segnale di questa tendenza è la crescita imponente della pubblicità su Google e sui principali social media. [...] La prevalenza di stimolazioni mediate da macchine è diventata un aspetto essenziale della vita contemporanea nelle civiltà avanzate soprattutto negli scenari di vita delle persone più giovani.

(Cliccare per approfondire) La nostra attenzione viene sempre più catturata da "superstimoli" con finalità commerciali che "pescano" nella nostra memoria informazioni a cui agganciarsi.

L'illusione dell'attenzione

Contare quante volte i giocatori con la maglietta bianca si scambiano la palla

Il video mostra un famoso Test di cecità attenzionale. Dal libro "Una cosa alla volta" di Paolo Legrenzi e Carlo Umiltà (pp. 82-83):

Noi siamo convinti che ciò che accade nel nostro campo visivo non possa sfuggirci. Se stiamo guardando una scena, nulla di ciò che vi accade può sfuggirci, a meno che gli eventi che vi accadono siano tali da non essere rilevabili dal nostro sistema visivo. In altre parole, noi viviamo nella convinzione che, se osserviamo una scena, siamo in grado di rilevare e registrare tutto ciò che di importante vi possa accadere. [...] Che le cose non stiano proprio così l'hanno sempre saputo i prestidigitatori, che riescono a far accadere cose importanti nel campo visivo dello spettatore, senza che questo le rilevi. Si può, però, ottenere lo stesso risultato in laboratorio, senza bisogno di essere prestidigitatori.

E' in corso la crescente costruzione di realtà artificiali con finalità commerciali che catturano l'attenzione e hanno soglie di accesso cognitive basse, che non richiedono, cioè, grande impegno nè risorse culturali e quindi sono fruibili da tutti. Un segnale di questa tendenza è la crescita imponente della pubblicità su Google e sui principali social media

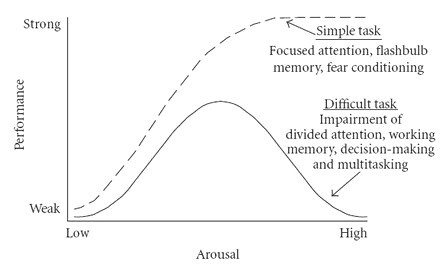

Effetto dello stress sull'attività cognitiva e sull'attenzione

La legge di Yerkes-Dodges propone una rappresentazione del declino della capacità cognitiva umana (e della qualità della prestazione relativa) in funzione dello sforzo richiesto dal compito. In compiti semplici quali quelli di routine (non richiedenti un elevato grado di attenzione), l'uomo mantiene elevate prestazioni più a lungo che in compiti complessi. (Cliccare sull'immagine per andare alla fonte)

Tra 55.000 e 65.000 anni fa iniziò la comunicazione simbolica umana che, secondo l'Università di Berkeley, è diventata oggi comunicazione patologica dato che il problema non è quantitativo. Il vero problema è qualitativo: come distinguere l'informazione che ' informa ' da quella che 'disinforma '

Alle origini dell'attenzione: la prima forma di comunicazione simbolica

Dei reperti in una grotta del Sudafrica, dimostrano l’esistenza di un sistema di comunicazione simbolica di circa 65000-55000 anni fa.

Lo storico dell'arte Horst Bredekamp, nel libro "Immagini che ci guardano" indaga le modalità con cui, nell'atto del guardare, un'immagine scatena la reazione interattiva in colui che la guarda.

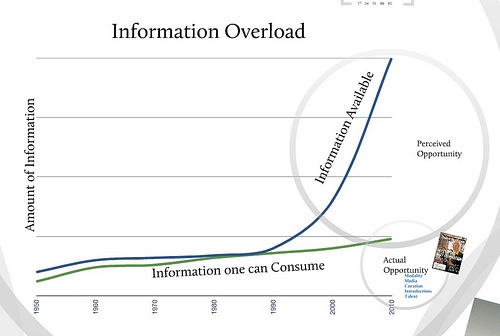

Patologie della comunicazione: l'Obesità mediatica

Quanta nuova informazione viene prodotta ogni anno? A questa domanda ha cercato di dare una risposta nel 2003 un progetto dell'Università di Berkeley i cui risultati sono riportati in modo sintetico nell'Executive Summary e, in modo completo, nel report How much information? 2003. L'informazione (sia cartacea sia memorizzata digitalmente) è cresciuta del 30% all'anno nel periodo 1999-2003. Nel 2009 è stato effettuato un aggiornamento di questo studio solo per l'informazione prodotta negli USA.

Nell'immagine sottoriportata è mostrata una sintesi del bombardamento informativo al quale siamo esposti.

Lo studio dell'Università di Berkeley è pregevole nel fornire DATI di un fenomeno sociale in crescita ma il problema non è quantitativo. Il vero problema è qualitativo: come distinguere l'informazione che 'informa' da quella che 'disinforma' e, all'interno di quella che informa, come selezionare quella che ci può essere utile ai fini del nostro specifico obiettivo?

Lo studio dell'Università di Berkeley è pregevole nel fornire DATI di un fenomeno sociale in crescita ma il problema non è quantitativo. Il vero problema è qualitativo: come distinguere l'informazione che 'informa' da quella che 'disinforma' e, all'interno di quella che informa, come selezionare quella che ci può essere utile ai fini del nostro specifico obiettivo?

Oltre a una buona dieta alimentare dovremmo preoccuparci anche di una buona dieta mediatica, incrementando la nostra capacità di selezionare, in modo critico, contenuti attendibili e non superficiali

Dieta alimentare e dieta mediatica: una metafora efficace

C'è una forte analogia tra la povertà della dieta alimentare e quella della dieta mediatica. Secondo il Rapporto CESVI 2014 (Indice globale della fame), ciò che conta è la fame nascosta, cioè quella forma di sottonutrizione che si verifica quando l'assunzione e l'assorbimento di vitamine e minerali sono troppo bassi per garantire buone condizioni di sviluppo. Nel mondo, la carenza di microelementi colpisce più di 2 miliardi di persone che forse non moriranno per questo, ma resteranno segnate per sempre. Come ha argomentato il nutrizionista del CESVI Diego Carangio 'avere la pancia piena non basta se il tipo di alimentazione manca di micronutrienti essenziali per una vita sana'. Analogamente possiamo dire che la sovrabbondanza di informazioni di scadente qualità provoca un danno culturale all'intera società minandone lo sviluppo.

Oltre a una buona dieta alimentare dovremmo preoccuparci anche di una buona dieta mediatica, incrementando la nostra capacità di selezionare, in modo critico, contenuti attendibili e non superficiali.

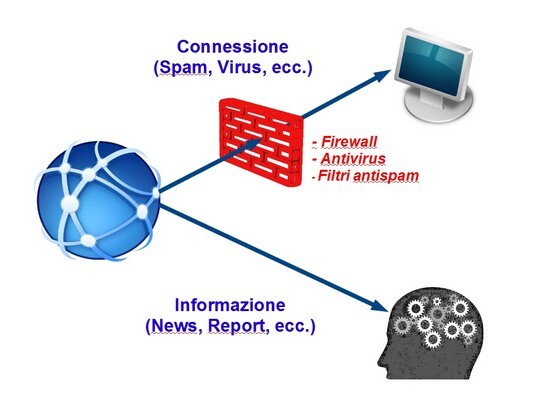

La necessità di filtri cognitivi ed emotivi

Tutti noi abbiamo la percezione di essere esposti ad un sovraccarico informativo crescente, con il quale ci viene chiesto di accettare senza indagini tutto ciò che viene offerto (informazioni, notizie, messaggi personali, ecc). Spam, Virus e altri abusi informatici hanno delle similitudini con gli abusi mediatici cui siamo sottoposti. Mentre ci preoccupiamo di proteggere i nostri pc con sofisticati antivirus e potenti firewall, non poniamo nessun filtro cognitivo tra noi e il mondo dell'informazione.

L'uso di filtri, sia cognitivi sia emotivi, è secondo noi fondamentale per contrastare la quantità (crescente) e la qualità (scadente) dell'informazione alla quale siamo esposti. Per approfondire i filtri cognitivi andare alla pagina pensiero critico, per approfondire i filtri emotivi andare alla pagina intelligenza euristica.

Letture senza filtri

Mentre ci preoccupiamo di proteggere i nostri pc con antivirus e firewall, non poniamo nessun filtro cognitivo tra noi e il mondo dell'informazione

Patologie del sovraccarico informativo

La diffusione di dispositivi mobili connettibili a Internet sta aumentando il sovraccarico informativo degli utenti.

Negli USA, secondo il report PEW Research Center "The Best (and Worst) of Mobile Connectivity" del 30 novembre 2012, alcuni dati sembrano indicare un aumento delle patologie psichiche (attachment factor) determinate dalla diffusione dei dispositivi mobili (questi dati non comprendono ancora l'effetto internet consentito da Smartphone e Tablet) :

67% dei possessori di cellulari controlla se ha ricevuto messaggi, avvisi o chiamate anche se il cellulare non squilla o vibra

44% dei possessori di cellulari ha dormito con il telefonino acceso in prossimità del letto per non rischiare di perdere chiamate o messaggi durante la notte

29% dei possessori di cellulari descrive il suo dispositivo come "qualcosa di cui non si può immaginare di vivere senza"

it records: each phone owns an italian

RAS: un gruppo di neuroni alla radice della nostra attenzione e consapevolezza

L'attenzione viene attivata dalla zona del cervello più evolutivamente antica dell'essere umano, posta nel tronco encefalico, denominata "Reticular Activating System" (RAS) e costituita da un gruppo di neuroni specializzati nel controllo dello stato di veglia e del ritmo circadiano. Quindi il RAS è un sistema di allerta che consente all'uomo di "notare" certe cose e ignorarne altre. Se dedicassimo uguale attenzione a tutti gli stimoli che ci arrivano dall'apparato sensoriale saremmo solo confusi: bisogna concentrarsi per essere coscienti di ciò che si fa. Ad esempio, se decidessimo di scrivere un libro o un articolo su un determinato argomento, cominceremmo a notare tutto ciò che, nell'informazione che riceviamo, lo riguarda. Infatti il problema del sovraccarico informativo odierno non è l'enorme quantità di informazione eterogenea che riceviamo, quanto il fatto che disturba il RAS nel compito di mantenere un'attenzione elevata sui temi di nostro interesse. Questa è anche la tesi principale del libro di Nicholas Carr "Internet ci rende stupidi?", cioè che la lettura online (e la facilità di passare rapidamente da un argomento all'altro mediante gli hyperlinks) possa disturbare la lettura lineare cui siamo abituati da secoli ostacolando la focalizzazione sui temi da noi scelti. Il RAS è la prima linea di difesa del cervello animale (incluso quello umano) contro il sovraccarico di stimoli ambientali.

Quando sappiamo esattamente cosa vogliamo il nostro RAS si attiva automaticamente alla ricerca di informazioni utili al nostro scopo. E' il RAS che decide di cosa dobbiamo essere consapevoli e le sue decisioni sono di natura evoluzionistica: sono state utili alla sopravvivenza e lo sono ancora.

Dobbiamo la nostra capacità d'attenzione a una parte evolutivamente molto antica del cervello: il RAS (Reticular Activating System). Il RAS è molto complesso ed è costituito da oltre 100 piccole reti neurali che regolano molte funzioni vitali per l'essere umano, ad esempio mantengono l' eccitazione comportamentale, il controllo motorio, il controllo cardiovascolare, la modulazione del dolore, il sonno, la coscienza e l'assuefazione

Scrive Mike Dooley in un articolo sull'importanza del RAS (vedi bibliografia 2015):

Il RAS non può distinguere tra la tua immaginazione o la realtà. Sei tu quello che lo rende reale in base a ciò su cui ti concentri. Sei tu quello che lo rende reale in base alle tue credenze. È lì 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti aiuta a creare ciò che desideri.

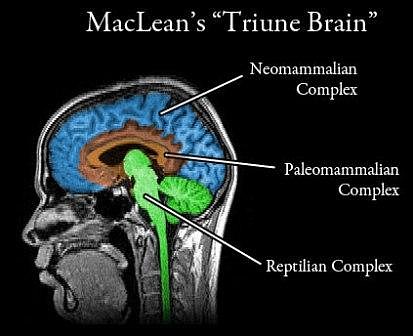

Reticular Activating System (RAS)

Il paradigma della tripartizione evolutiva del cervello venne proposto nel 1990 dal neurofisiologo Paul D. MacLean. Esso suddivide il cervello umano in tre stati evolutivi (diversi ma strettamente interconnessi): il primo e più antico è il "cervello rettiliano" (Reptilian complex), sede degli istinti primari e delle funzioni vitali; il secondo è il "cervello emotivo" (Paleomammalian complex o sistema limbico), tipico dei mammiferi e delegato alla gestione delle emozioni; il terzo, ed evolutivamente più recente, è la "neocorteccia" (Neomammalian complex) nella quale è riposta tutta l'attività inerente il pensiero e il linguaggio dell'uomo moderno.

Il Reticular Activating System (RAS) è localizzato nella parte evolutivamente più antica del cervello umano (precisamente nel tronco encefalico). Attraverso il fascio tegmentale centrale il RAS stimola il talamo il quale irradia tutta la corteccia cerebrale assicurando lo stato di veglia e la consapevolezza.

Il RAS regola molte importanti funzioni tra le quali: ritmo sonno-veglia, percezione del dolore, controllo dell'attività digestiva, cardiocircolatoria, respiratoria, minzionale, controllo del movimento, attività somatoviscerali quali la deglutizione, vomito, espirazione, ecc. Il RAS ci permette di concentrarci, inconsciamente, su qualcosa per noi della massima importanza ignorando altri stimoli. Ad esempio, se abbiamo un impegno importante ci fa svegliare al momento giusto anche senza sveglia, oppure, se stiamo assistendo un malato ci fa sentire il suo richiamo anche in ambienti rumorosi, e così via.

A causa del controllo di queste importanti funzioni vitali una lesione del RAS porta al coma o alla morte.

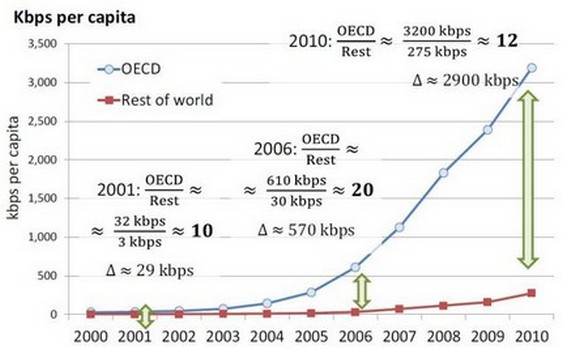

La crescente disponibilità informativa crea la percezione di crescenti (irraggiungibili) opportunità

Mentre l'informazione consumabile del singolo cresce solo di poco (linea verde), l'informazione disponibile cresce esponenzialmente (linea blu))

Sovraccarico informativo: un problema crescente

L'ansia informativa è il buco nero tra i dati e la conoscenza, e accade quando l'informazione non ci dice ciò che vogliamo o necessitiamo conoscere. (Richard Saul Wurman)

La capacità e il diritto di focalizzare la nostra attenzione sono una condizione necessaria e imprescindibile per l'individuo in termini di autonomia, responsabilità, riflessività, pluralità, impegno personale e per conservare un senso di significatività

Conclusioni (provvisorie): La sovrabbondanza di informazioni di scadente qualità provoca un danno culturale all'intera società minandone lo sviluppo

La capacità e il diritto di focalizzare la nostra attenzione sono una condizione necessaria e imprescindibile per l'individuo in termini di autonomia, responsabilità, riflessività, pluralità, impegno personale e per conservare un senso di significatività. A questo riguardo il progetto "The Onlife Initiative", promosso e finanziato dalla Commissione Europea, ha evidenziato la necessità di contrastare l'abbondanza di informazioni per proteggere e salvaguardare la capacità di attenzione dell'essere umano. La capacità e il diritto di focalizzare la nostra attenzione sono una condizione necessaria e imprescindibile per l'individuo in termini di autonomia, responsabilità, riflessività, pluralità, impegno personale e per conservare un senso di significatività.

E' in corso la crescente costruzione di realtàartificiali con finalità commerciali che catturano l'attenzione e hanno soglie di accesso cognitive basse, che non richiedono, cioè, grande impegno nè risorse culturali e quindi sono fruibili da tutti. Un segnale di questa tendenza è la crescita imponente della pubblicità su Google e sui principali social media. La coscienza viene attivata dalla zona del cervello più antico dell'essere umano, posta nel tronco encefalico, denominata "Reticular Activating System" (RAS) e costituita da un gruppo di neuroni specializzati nel controllo dello stato di veglia e del ritmo circadiano. Quindi il RAS è un sistema di allerta che consente all'uomo di "notare" certe cose e ignorarne altre. Se dedicassimo uguale attenzione a tutti gli stimoli che ci arrivano dall'apparato sensoriale saremmo solo confusi: bisogna concentrarsi per essere coscienti di ciò che si fa. Ad esempio, se decidessimo di scrivere un libro o un articolo su un determinato argomento, cominceremmo a notare tutto ciò che, nell'informazione che riceviamo, lo riguarda. Infatti il problema del sovraccarico informativo odierno non è l'enorme quantità di informazione eterogenea che riceviamo, quanto il fatto che disturba il RAS nel compito di mantenere un'attenzione elevata sui temi di nostro interesse. Questa è anche la tesi principale del libro di Nicholas Carr "Internet ci rende stupidi?", cioè che la lettura online (e la facilità di passare rapidamente da un argomento all'altro mediante gli hyperlinks) possa disturbare la lettura lineare cui siamo abituati da secoli ostacolando la focalizzazione sui temi da noi scelti. Il RAS è la prima linea di difesa del cervello animale (incluso quello umano) contro il sovraccarico di stimoli ambientali. Quando sappiamo esattamente cosa vogliamo il nostro RAS si attiva automaticamente alla ricerca di informazioni utili al nostro scopo. E' il RAS che decide di cosa dobbiamo essere consapevoli e le sue decisioni sono di natura evoluzionistica: sono state utili alla sopravvivenza e lo sono ancora. La sovrabbondanza di informazioni di scadente qualità provoca un danno culturale all'intera società minandone lo sviluppo.

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

Luca Chittaro - Oltre l’information overload: effetti dell’eccesso di informazioni sulle persone (2008) IlSole24ore

- Luca Chittaro - L'equazione dell'attenzione umana (2009) IlSole24ore

Maurizio Galluzzo - Big Data? Ok, adesso basta (2013)

- Roberto Casati - Fate attenzione all'iPad (2010)

- Claudia Grisanti (2016), La malnutrizione danneggia il sistema immunitario - Internazionale

- Martin Hilbert - How to Measure “How Much Information”? Theoretical, Methodological, and Statistical Challenges for the Social Sciences (2012) (PDF)

- Daniel Kahneman (1973), Attention and Effort (PDF) [13774 citazioni]

- Monica Panetto (2013), Attenzione: 45 minuti, poi il cervello rallenta - UNIPD

- (2010), Il gorilla invisibile colpisce ancora - Le Scienze

- Peter Lunenfeld (2011), THE SECRET WAR BETWEEN DOWNLOADING AND UPLOADING

- Alessandra Sarchi (2015), Immagini che ci guardano. Una recensione

- Libera Pisano (2015), Horst Bredekamp, Immagini che ci guardano. Teoria dell’atto iconico (PDF)

- Rino Canfora (2017), Cosa si intende per sovraccarico informativo?

- David Bawden, Lyn Robinson (2008), The dark side of information: overload, anxiety and other paradoxes and pathologies (PDF) [632 citazioni]

- Mike Dooley (2015), YOU ARE HOW YOU THINK: THE BRAIN’S RETICULAR ACTIVATING SYSTEM (RAS) AND WHY IT’S SO IMPORTANT

- Richard Wurman (2012), Information Anxiety: Towards Understanding - Scenario Journal

- Alberto Magnani (2013), Privacy, parla Wurman (il papà di Ted) dall'alto di un miliardo di click: «I divieti? Non servono, creano solo criminalità» - Sole24Ore

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Guarda le pagine correlate

Libri consigliati

a chi vuole migliorare la propria capacità di attenzione

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 6 ottobre 2023