L'era della post-verità: un cambiamento socio-culturale pericoloso

TEORIE > CONCETTI > ECOSISTEMA MEDIATICO

Scopo di questa pagina

Nel 2016 l'Oxford Dictionary annunciò di aver decretato "post-truth" (post-verità) come parola dell'anno. Una scelta imposta da una significativa novità: nella formazione dell'opinione pubblica ormai i fatti oggettivi sono meno influenti degli appelli all'emozione e alle convinzioni personali e in questo contesto la verità diventa irrilevante. I drammi del Novecento, dovuti ai totalitarismi, hanno portato a vedere la verità come autoritaria e violenta. Si è dunque, lentamente, fatta strada l'ipotesi di opporre alla concezione antica della verità, basata su una rigosità fattuale e storica e su una razionalità fondata su principi e inferenze, una molteplicità di interpretazioni che combinassero valori, idee, credenze, esperienze ed emozioni. Negli ultimi anni poi la rivoluzione digitale ha accelerato tale cambiamento con l'irruzione sulla scena mediatica e politica di nuovi soggetti in grado di sfruttare il potere persuasivo dei social media. L'emergere della post-verità indica un profondo cambiamento culturale nella società. Un cambiamento avvenuto silenziosamente nel corso di molti decenni. Infatti nel corso del Novecento, mentre andavano perfezionandosi gli strumenti della propaganda e della manipolazione, cambiava lo statuto dei concetti di verità e realtà. Si andava affermando una concezione che enfatizza l'esistenza di un mondo di forme socio-culturali malleabili, fluide o fragili, di cui la "modernità liquida" di Baumann costituisce la più efficace e nota immagine. Negli ultimi anni poi la rivoluzione digitale ha accelerato tale cambiamento con l'irruzione sulla scena mediatica e politica di nuovi soggetti in grado di sfruttare il potere persuasivo dei "social media". Anche il concetto di realtà ha cambiato statuto: la perdita di autorità delle istituzioni tradizionali che strutturavano la nostra vita sociale e politica: famiglia, chiese, partiti politici, sindacati, corporations ne è la prova. Il vero pericolo della post-verità è che quando non esiste più nessun criterio per distinguere i discorsi validi da quelli meno validi, si impongono i discorsi e le idee dei soggetti più potenti, organizzati o aggressivi. La fine della presidenza Trump, e la sua esclusione forzata dai social media, è la prova di quest'affermazione. Questa pagina cerca di chiarire il ruolo negativo della post-verità e quello positivo degli sforzi per arrivare alla verità.

No more fake news.

With us only very real lies.

With us only very real lies.

Punti di riflessione

I "veri" problemi non sono le notizie false e le post-verità, ma le persone, i cittadini, il loro essere facilmente condizionati, la loro eterodirezione e "predisposizione" - socialmente e culturalmente "costruite" attraverso processi di educazione e socializzazione al conformismo e/o "sottomissione creata attraverso l'assuefazione culturale", come avrebbe detto Etienne de La Boétie. (Piero Dominici)

_

L'indebolimento del concetto di verità come riferimento al reale e la crescente indistinzione tra realtà e rappresentazione, vero e verosimile, interpretazione e manipolazione hanno accompagnato e facilitato una serie di pratiche che hanno prodotto gli effetti perversi e pericolosi - il ruolo sempre più rilevante della tendenza acritica e dell'emotività nella discussione pubblica - ai quali fa riferimento la definizione [di post-verità] dell'Oxford Dictionary. (Giovanni Maddalena, Guido Gili)

_

Oggi, con internet e la televisione via cavo che diffondono informazioni 24 ore su 24, sei immerso in un contesto in cui non hai più il tempo di riflettere. Gli elettori sono guidati da sentimenti puri di simpatia o di avversione, di armonia o di disagio che gli ispirano i candidati che conoscono attraverso la loro narrazione. (Antonio Damasio)

_

Il suddito ideale del regno totalitario non è il nazista convinto nè il comunista convinto, ma l'uomo per cui la distinzione tra fatti e finzione, e la distinzione tra vero e falso, non esistono più. (Hanna Arendt)

_

Chi oggi lamenta un ingresso nella post-truth politics compie un’operazione evidentemente nostalgica di revisionismo storico, attribuendo agli ecosistemi informativi precedenti la capacità di garantire un maggior grado di verità diffusa, e a quello attuale la sola propagazione delle notizie false. C’è un qualche scarto rispetto alla società dei mass media, che sappiamo con ragionevole certezza non essere stata una società della verità informativa? O rispetto a quelle che l’hanno preceduta? E dato che pare fondato non ritenere che papato e monarchie assolute garantissero maggiore diffusione della verità, è possibile stabilire il grado di verità delle società nella storia? Se abbiamo un problema lo abbiamo con l'uso del senso critico più che con la tecnologia, ed è un problema che abbiamo sempre avuto. (Mario Pireddu)

_

Secondo una ricerca Ipsos, gli italiani credono che in media gli stranieri raggiungano il 26% della popolazione totale. In realtà, fatti i calcoli, sono più o meno il 10%. Tale percezione errata (più del doppio!) è un fenomeno diffuso in tutto il mondo, ma l’Italia è tra i paesi europei in cui la realtà è più distante. (Il Foglio)

_

L'alternativa ai metodi quantitativi (statistici) danneggia la democrazia perchè permette a editori e demagoghi di presentare la propria verità puntando sulla sua accettazione emozionale e acritica. Occorre scegliere tra una politica basata sui fatti e una basata sulle emozioni. (William Davies)

_

Il problema non è l’essere sottoposti a fact-checking e criticare chi dubita dell’autorità, ma non averne timore e al contrario promuovere lo scetticismo, la verifica delle informazioni e l’affidabilità delle fonti come prassi regolare – anche quando quelle fonti siamo noi. (Mario Pireddu)

_

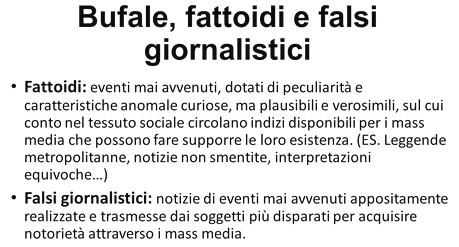

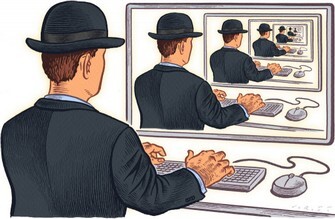

Crede più facilmente alle fake news chi "vuole" credere, poichè in quelle notizie trova una conferma alle proprie idee, opinioni e credenze precedenti. Le fake news funzionano meglio all'interno di un gioco di specchi autoreferenziale. Non solo le persone, ma anche i media o i sondaggisti, cioè coloro che devono documentare e raccontare la realtà, possono cadere vittime di questa trappola. (Guido Gili)

Cos'è la post-verità: come la verità è diventata irrilevante

Cos'è la post-verità? Come scrive il giornalista Fabio Martini nel libro "La fabbrica delle verità" (p.9):

Il 16 novembre del 2016 Oxford Dictionary annunciò di aver decretato "post-truth" come parola dell'anno e nei giorni successivi i media - vecchi e nuovi - rilanciarono la notizia con enfasi, come se si trattasse di una scoperta scientifica. Una scelta imposta da una significativa novità: nella formazione dell'opinione pubblica oramai i fatti oggettivi sono meno influenti degli appelli all'emozione e alle convinzioni personali e in questo contesto la verità diventa irrilevante.

La parola "post-verità" non è una parola completamente nuova, come scrive il sociologo Mario Pireddu sulla rivista DoppioZero (vedi bibliografia):

È lo stesso Oxford Dictionary a ricordare che il concetto di post-truth esiste da tempo, e l’origine viene fatta risalire a un saggio pubblicato nel 1992 sul magazine The Nation dal drammaturgo serbo-americano Steve Tesich. In quel testo, riporta il sito dell’Oxford Dictionary, l’autore faceva riferimento allo scandalo Iran-Contra di qualche anno prima e ai traffici illegali di armi tra gli Stati Uniti e l’Iran, e arrivava a prendere atto di una generale “libera scelta di vivere in una sorta di mondo della post-verità”. Se si cerca “post-truth” nel Ngram Viewer, strumento messo a disposizione da Google per effettuare ricerche testuali all’interno dell’enorme database di libri digitalizzati di cui l’azienda dispone, si nota che il termine compare già dal 1988.

Nel 2016 l'Oxford Dictionary annunciò di aver decretato "post-truth" (post-verità) come parola dell'anno. Una scelta imposta da una significativa novità: nella formazione dell'opinione pubblica oramai i fatti oggettivi sono meno influenti degli appelli all'emozione e alle convinzioni personali e in questo contesto la verità diventa irrilevante

Come è cambiato lo statuto del concetto di verità

L'emergere della post-verità indica un profondo cambiamento culturale nella società. Un cambiamento avvenuto silenziosamente nel corso di molti decenni. Infatti nel corso del Novecento, mentre andavano perfezionandosi gli strumenti della propaganda e della manipolazione, cambiava lo statuto dei concetti di verità e realtà. Questi concetti sono stati radicalmente messi in discussione in filosofia, sociologia, scienze della comunicazione e giornalismo. Il filosofo Giovanni Maddalena e il sociologo Guido Gili hanno descritto nel libro "Chi ha paura della post-verità?" le principali teorie che attraverso l'Ottocento e il Novecento, hanno indirizzato il pensiero sociologico europeo. Essi scrivono (p. 10):

L'indebolimento del concetto di verità come riferimento al reale e la crescente indistinzione tra realtà e rappresentazione, vero e verosimile, interpretazione e manipolazione hanno accompagnato e facilitato una serie di pratiche che hanno prodotto gli effetti perversi e pericolosi - il ruolo sempre più rilevante della tendenza acritica e dell'emotività nella discussione pubblica - ai quali fa riferimento la definizione [di post-verità] dell'Oxford Dictionary.

I drammi del Novecento, dovuti ai totalitarismi, hanno portato a vedere la verità come autoritaria e violenta. Si è dunque, lentamente, fatta strada l'ipotesi di opporre alla concezione antica della verità, basata su una rigosità fattuale e storica e su una razionalità fondata su principi e inferenze, una molteplicità di interpretazioni che combinassero valori, idee, credenze, esperienze ed emozioni. Scrivono Maddalena e Gili (pp. 21-22):

Due esempi attuali di questo slittamento teorico sono rappresentati dal grande successo di concetti come "società liquida", "società del rischio", "società dell'incertezza" e dal fallimento delle teorie sulla superiorità del sapere scientifico sul senso comune e sulla doxa.[...] Dopo molti decenni in cui ha prevalso una strutturazione "dura" del mondo sociale e una concezione per cui le strutture sociali, culturali, linguistiche, parentali si impongono o, comunque, condizionano in modo significativo, le idee e i comportamenti degli individui, oggi presso molti studiosi - e nell'opinione comune - si è affermata una concezione che enfatizza l'esistenza di un mondo di forme socio-culturali soffici, malleabili, fluide o fragili, di cui la modernità liquida di Baumann costituisce la più efficace e nota immagine.

Negli ultimi anni poi la rivoluzione digitale ha accelerato tale cambiamento con l'irruzione sulla scena mediatica e politica di nuovi soggetti in grado di sfruttare il potere persuasivo dei social media. Infatti il web ha reso tutti, potenzialmente: emittenti, produttori di contenuti, opinion leader, influencer, ecc.

Il giornalismo tradizionale ha come motto la frase "prima filtri, poi pubblichi ", invece quello partecipativo si fonda sul criterio opposto: "prima pubblichi, poi filtri "

Come si manipola l'opinione pubblica

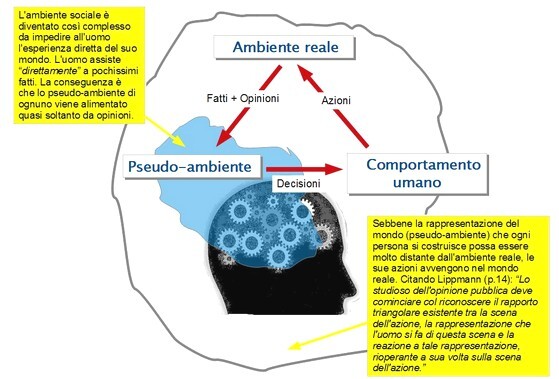

Un precursore degli studi sulla manipolazione mediatica fu il giornalista americano Walter Lippmann che studiò, a partire dalla prima guerra mondiale, l'uso massiccio della propaganda sia da parte dei regimi autoritari che di quelli democratici. Nel 1922 Lippmann pubblicò un libro, ormai diventato un classico: "L'opinione pubblica" . In quel testo egli sosteneva che la società era diventata troppo complessa per consentire all'uomo una conoscenza diretta del suo ambiente. A causa di questa complessità l'uomo era costretto a rappresentarsi il suo ambiente con modelli semplificati che Lippmann denominò "pseudo-ambienti". Il contenuto degli pseudoambienti veniva, secondo Lippmann, alimentato dai mezzi di informazione (a quell'epoca solo stampa e radio), che potevano così manipolare e distorcere i messaggi a beneficio delle politiche di pace o di guerra dei loro paesi. Lo pseudo-ambiente è il mondo virtuale in cui la simbolizzazione ci fa vivere, in virtù del quale possiamo vivere la nostra vita fatta più di rappresentazioni che di fatti o eventi ai quali assistiamo.

L'essere umano cerca continuamente di "adattare" la sua rappresentazione della realtà al suo ambiente reale, ma la qualità di questo adattamento dipende da due fattori. Il primo è la qualità delle informazioni (fatti+opinioni), sempre esposta al rischio di manipolazione, che egli è in grado di procurarsi. Il secondo dipende dalla sua capacità di analizzarle criticamente senza "piegarle" ai propri pregiudizi.

Post-verità: il prevalere dei pregiudizi e dell'emotività nella valutazione dei fatti

E' chiaro che Walter Lippmann aveva capito il fenomeno della post-verità molto prima dell'avvento di internet e dei social media, mentre la tesi sostenuta da molti attuali commentatori è che il concetto di post-verità sia emerso a causa dello sviluppo dei social media e dei social network che facilitano la diffusione di fake news. In realtà questo fenomeno esisteva già ed è solo stato amplificato dai social media. Riguardo alla creazione di ecosistemi mediatici "meno veritieri", Pireddu scrive:

A sostegno della prima tesi diversi commentatori aggiungono il riferimento alla teoria delle "echo chambers", gli spazi chiusi e autoreferenziali a cui darebbero vita i social media spingendoci ad avere a che fare soltanto con persone che la pensano come noi. Teoria affascinante e che richiama quella delle cosiddette "filter bubble", ovvero gli ecosistemi di informazione personali soddisfatti da algoritmi che non ci esporrebbero a punti di vista conflittuali – e che ci isolerebbero appunto in personali bolle di informazioni. A una analisi più attenta, però, il fascino di queste teorie cede il passo a considerazioni più approfondite: la teoria delle camere dell’eco sarebbe per molti analisti essa stessa “post-fattuale” e non supportata dai dati, così come la teoria delle filter bubble sarebbe costruita intorno a una rappresentazione ideale distante dalle pratiche reali. Da una recente ricerca del Pew Research Center sul rapporto tra discussione politica e social media negli Stati Uniti emerge infatti un quadro più complesso: gli utenti, invece di restare chiusi in spazi autoreferenziali privi di differenze, incontrano costantemente contenuti politici con cui sono in disaccordo, e soltanto una minima parte dichiara di essere connessa con persone dalle opinioni simili. Ci sono utenti che filtrano e bloccano contatti per via delle differenze politiche (il che, se da una parte potrebbe spingere a pensare alle camere dell’eco, dimostra anche che l’automatismo degli algoritmi evidentemente non funziona così bene), e utenti che arrivano a cambiare posizioni politiche in seguito a interazioni con altre persone sui social media. Quel che emerge dalle ricerche più recenti è dunque l’aumentata disponibilità di tutte le informazioni e le argomentazioni di tutte le parti politiche. [...] C’è un qualche scarto rispetto alla società dei mass media, che sappiamo con ragionevole certezza non essere stata una società della verità informativa? O rispetto a quelle che l’hanno preceduta? E dato che pare fondato non ritenere che papato e monarchie assolute garantissero maggiore diffusione della verità, è possibile stabilire il grado di verità delle società nella storia?

Esiste comunque una grande differenza tra l'informazione del passato, basata sui massmedia (agenda setting), e quella odierna basata sui social media, e Pireddu la evidenzia:

Uno scarto tra il mondo dei mass media e quello attuale esiste ed è riscontrabile nella perdita di autorità delle istituzioni tradizionali che strutturavano la nostra vita sociale e politica: famiglia, chiese, partiti politici, sindacati, corporations. È quel che sostiene tra gli altri Francis Fukuyama quando parla di declino della fiducia: il facile accesso a spazi informativi online ha contribuito a rendere quelle istituzioni più trasparenti, e ora sempre più persone le apprezzano meno nonostante non siano cambiate poi molto. [...] Quel che più manca è allora un’educazione all’uso e alla gestione più consapevole di dati e informazioni: se abbiamo un problema lo abbiamo con l'uso del senso critico più che con la tecnologia, ed è un problema che abbiamo sempre avuto.

Una posizione analoga e, mio avviso, più valida sul fenomeno della post-verità e delle fake news la esprime il sociologo Piero Dominici il quale ritiene che evidenziare tale fenomeno porta a vecchie e inutili interpretazioni che distraggono dal vero problema, che rimane quello della "influenzabilità" del lettore/spettatore/cittadino. Il problema educativo/formativo è una dimensione strategica essenziale se si vogliono affrontare i rischi ai quali vanno incontro le moderne democrazie. Egli scrive (vedi bibliografia):

I "veri" problemi non sono le notizie false e le post-verità, ma le persone, i cittadini, il loro essere facilmente condizionati, la loro eterodirezione e "predisposizione" - socialmente e culturalmente "costruite" attraverso processi di educazione e socializzazione - a conformismo e/o "sottomissione creata attraverso l'assuefazione culturale", come avrebbe detto Etienne de La Boétie. [ciò che bisognerebbe fare è] insegnare la formulazione del dubbio, l'incertezza, la responsabilità, il pensiero critico, la complessità, una nuova "cultura dell'errore"; cioè un'educazione sviluppata praticando e diffondendo il "metodo scientifico" e una curiosità analitica verso ogni cosa, un atteggiamento che non può non essere altro che investigativo, pronto al confronto con gli altri, alla decodifica di simboli più o meno complessi, alla ricerca di "prove" a sostegno dell'argomentazione nostra e altrui.

Nel 1922 Walter Lippmann pubblicò un libro, ormai diventato un classico: "L'opinione pubblica" , nel quale sosteneva che la società era diventata troppo complessa per consentire all'uomo una conoscenza diretta del suo ambiente. A causa di questa complessità l'uomo era costretto a rappresentarsi il suo ambiente con modelli semplificati che Lippmann denominò "pseudo-ambienti"

Cosa sono le Echo Chambers

Drawing: Christophe Vorlet

Le "Echo Chambers" (Camere dell'eco) sono ambienti comunicativi, nati all'interno dei social media, nei quali persone e gruppi, sordi a qualsiasi contraddizione, preferiscono dialogare tra loro, demotivando e insultando chi la pensa diversamente. Lo scrittore Mario Barenghi (vedi bibliografia), scrive:

Il web offre l’inedita possibilità di condividere con un’infinità di sconosciuti qualunque convinzione, anche la più infondata e bislacca, anche la più capziosa e cervellotica. Possiamo circondarci, ammantarci, infagottarci di parole altrui che non rispecchiano lo stato delle cose ma corrispondono al nostro sentire, confortano i nostri desideri e rancori, si fondono con le nostre elucubrazioni e idiosincrasie. Finché, s’intende, la realtà bruta non verrà a chiedercene il conto. Non è detto, peraltro, che allora rinsaviremo: la via di negare la realtà è sempre aperta.

Una recente ricerca sperimentale dei sociologi Elizabeth Dubois e Grant Blank, svolta nel Regno Unito (vedi bibliografia) e finanziata da Google, nega l'importanza delle "Echo Chambers" nel determinare effetti di polarizzazione estrema delle opinioni dato che le persone sviluppano strategie per sfruttare le molte opzioni multimediali disponibili e confrontano varie fonti prima di formarsi un'opinione.

I primi sintomi della Post-verità

Nel 2016 due fatti, secondo Fabio Martini (p.10), erano stati determinati dal concetto di post-verità:

- Brexit (uscita dell'UK dalla UE): nella primavera del 2016 i fautori della Brexit avevano sostenuto che Londra versava alla UE 350 milioni di sterline alla settimana e che tutto questo denaro, in caso di leave, avrebbe potuto essere reinvestito nel Servizio sanitario nazionale. Una falsa promessa perchè era falsa anche la premessa. Ma per tre settimane la scritta vi aveva campeggiato sui bus rossi a due piani delle città inglesi e la menzogna era diventata credibile.

- Elezione di Trump: Donald Trump, da candidato alla presidenza, aveva sparato una raffica di balle. Affermando, tra l'altro, che Barack Obama non era nato negli Stati Uniti e che il padre di un suo sfidante alle primarie repubblicane, Ted Cruz, era amico dell'assassino di John Kennedy. Un moltiplicarsi di invenzioni che aveva indotto i canali televisivi Cnn e Msnbc a inserire, durante le interviste a Trump, delle scritte in sovraimpressione che riportavano l'avvertenza: "L'affermazione è falsa".

Complottismi

Lo psicoanalista Luigi Zoja scrive nel suo libro "Sotto l'iceberg" (p.32):

Spiegare eventi importanti come risultato di complotti è sempre stata una tentazione per chi, nelle vicende politiche, ha meno argomenti e più coscienza sporca. Questo procedimento è analogo a un grave disturbo mentale: la paranoia, che può essere mascherata da ragionamento quotidiano e adattata a scopi politici.

I "veri" problemi non sono le notizie false e le post-verità, ma le persone, i cittadini, il loro essere facilmente condizionati, la loro eterodirezione e "predisposizione" - socialmente e culturalmente "costruite" attraverso processi di educazione e socializzazione - a conformismo e/o "sottomissione creata attraverso l'assuefazione culturale"

Manipolazione come dimensione costitutiva delle relazioni sociali

Il sociologo Guido Gili e il filosofo Giovanni Maddalena, autori del libro “Chi ha paura della post-verità? Effetti collaterali di una parabola culturale”, nell'articolo di presentazione del libro "Dove nasce la post-verità" (vedi bibliografia) scrivono:

Negli ultimi decenni, vari studi nell’ambito della psicologia sociale e della microsociologia hanno mostrato che la manipolazione è una dimensione costitutiva delle relazioni interpersonali e sociali. In sociologia, la conoscenza delle strategie comunicative che ognuno di noi mette in atto nelle relazioni faccia a faccia si deve principalmente all’opera di Goffman, il quale ha analizzato efficacemente le “mosse” e le tecniche con le quali tentiamo, in modo più o meno consapevole, di gestire, controllare, in una parola, manipolare le impressioni che suscitiamo negli altri, volgendo a nostro vantaggio le diverse situazioni di interazione nelle quali siamo coinvolti. Quindi nella vita quotidiana tutti potenzialmente manipolano tutti. Tutti siamo soggetti e oggetti di processi manipolatori.

Secondo Gili e Maddalena, i diversi mass media rifletterebbero le varie posizioni presenti nella società, riequilibrando, prima o poi, le distorsioni più grandi da essi introdotte nell'informazione. Questo quadro è stato modificato da due fatti:

- L'uso spregiudicato dei mass media da parte di alcuni nuovi attori (Trump, Putin, Isis, antieuropeisti, sostenitori della Brexit)

- Nuovi processi di disintermediazione in campo comunicativo (Social media, influencer, opinion leader)

Questi fatti hanno portato la manipolazione a diventare una pratica di massa.

Ognuno può scegliere cosa mettere nella sua bolla

Ognuno può scegliere cosa mettere nella sua bolla, questo crea l'illusione della libertà.

La bolla culturale in cui ognuno di noi sceglie di vivere

Ci sono oggi (e ce n'erano in passato) molte bolle culturali dove l'essere umano può rinchiudersi isolandosi dal mondo: la moda, la musica, lo sport, le automobili, la tecnologia, il sesso, la droga, l'economia, la finanza, la politica, ecc. Tra queste la più recente è la "bolla tecnologica" il cui esempio paradigmatico è quello di Apple che è riuscita a creare (con azioni di marketing mirate) un vasto pubblico globale di fan e ammiratori che accorrono ad ogni sua presentazione di nuovi prodotti o aggiornamenti (i cosiddetti "Apple addicted").

Un'altra bolla, molto più pericolosa, l'ha creata Google (e a ruota gli altri motori di ricerca), con la personalizzazione delle ricerche che favorisce il conformismo culturale allontanandoci dalle idee di chi non la pensa come noi.

In tal modo Google crea dei compartimenti stagni (bolle) in cui si ritrovano coloro che aderiscono alla "visione" della propria bolla, senza che ci sia la possibilità di valutare criticamente la validità delle idee altrui.

Secondo il sociologo Erving Goffman, nella vita quotidiana tutti potenzialmente manipolano tutti. Tutti siamo soggetti e oggetti di processi manipolatori. I social media hanno portato la manipolazione a diventare una pratica di massa

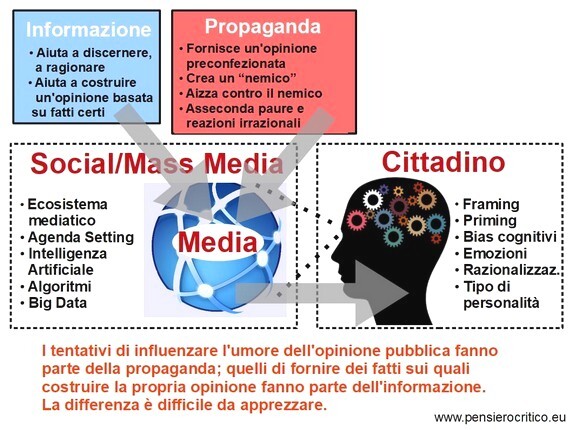

La propaganda è dannosa perchè usa le parole scelte da chi ha il "potere"

La pubblicitaria Annamaria Testa mette in luce le differenze tra pubblicità e propaganda nelle strategie di comunicazione persuasive di massa (vedi bibliografia). La comunicazione persuasiva è sempre esistita, e Annamaria Testa scrive:

Il problema con la propaganda è che persuade le persone di cose false, e che per riuscirci le disinforma e le manipola facendo leva sulla minaccia e sulla paura.

Il consulente d'impresa Marco Minghetti (vedi bibliografia), nell'ambito del suo progetto 2.0 di intelligenza collettiva, rivolge ai "disorientati" di tutto il mondo la formula che guida l'interpretazione delle parole usate dai media: "oggi il potere risiede nelle parole". Da qui l'invito ad accorgersi della manipolazione delle parole evidenziata dallo scrittore Gianrico Carofiglio nel libro "La manomissione delle parole", di cui parla Minghetti:

Carofiglio riflette sull’importanza del linguaggio nel nuovo millennio, soffermandosi sul rapporto tra linguaggio e potere ed appunto il “potere” di quest’ultimo di mutare il mondo delle parole: questo provoca effetti profondi sugli individui e sulla società tutta.

Anche la Politica è diventata un Marchio

Indipendentemente dalla politica personale, una campagna di branding globale è importante per vincere qualsiasi elezione. Così, quando dai il tuo voto a un candidato, ricorda che non stai solo votando per una politica o un'appartenenza di partito, ma stai dando la preferenza a un marchio.

Differenza tra percezione e realtà

Nel 2017 l'Istituto di ricerche Ipsos ha svolto un sondaggio, in tutto il mondo, per quantizzare le percezioni che le popolazioni hanno su diversi temi di attualità. Ne è venuto fuori un quadro che vede percezioni sempre peggiori rispetto alla realtà. Ecco alcune delle domande e i dati (percepiti e reali) degli italiani:

- Su 100 individui di 13 anni e oltre nel suo Paese, quanti, secondo lei, hanno un profilo su Facebook? Dato reale: 43%, Dato percepito: 76%

- Da un’indagine condotta nel suo Paese, su 100 persone, quante pensa che abbiano detto che godono di buona o ottima salute? Dato reale: 66%, Dato percepito: 52%

- Da un’indagine condotta nel suo Paese, su 100 persone, quante pensa che abbiano detto che credono in Dio? Dato reale: 76%, Dato percepito: 56%

- Da un’indagine condotta nel suo Paese, su 100 persone, quante pensa che abbiano detto che credono nel Paradiso? Dato reale: 48%, Dato percepito: 48%

- Da un’indagine condotta nel suo Paese, su 100 persone, quante pensa che abbiano detto che credono nell’ Inferno? Dato reale: 44%, Dato percepito: 42%

- Ogni 100 decessi di donne di età compresa tra 15 e 24 anni nel suo Paese, quanti pensa che siano per suicidio? Dato reale: 9,5%, Dato percepito: 20%

- Su 100 detenuti nel suo Paese, quanti pensa che siano nati in una nazione straniera? Dato reale: 34,4%, Dato percepito: 48%

- Che percentuale di donne e ragazze tra 15 e 19 anni pensa che diventi madre ogni anno nel suo Paese? Dato reale: 0,6%, Dato percepito: 17%

- Su 100 persone di età compresa tra 20 e79 anni, quante pensa che soffrano di diabete? Dato reale: 5%, Dato percepito: 35%

- Pensa che il tasso di omicidi nel suo Paese sia più alto, uguale o più basso rispetto al 2000? Percezione corretta: solo 8% degli italiani, Percezione errata: 49%

Come evitare le percezioni errate? Esiste un'unica soluzione: abbandonare la naturale pigrizia e fare lo sforzo di verificare!

Nelle scuole di giornalismo si insegna a distinguere tra fatti e opinioni, però, spesso, l'analisi di una notizia (che fa parte dell'opinione del giornalista) può compromettere l'imparzialità dei fatti riportati.

Un esempio di percezione errata dell'opinione pubblica: il fenomeno dell'immigrazione

Il ricercatore Luca Comodo di Ipsos descrive le percezioni errate che una cattiva informazione ha generato nell'opinione pubblica

Shitty society.

Liquid though.

Liquid though.

Conclusioni (provvisorie):la modernità liquida in cui viviamo ha cambiato i concetti di verità e realtà e solo il pensiero critico può aiutarci a navigare in essa

L'emergere della post-verità indica un profondo cambiamento culturale nella società. Un cambiamento avvenuto silenziosamente nel corso di molti decenni. Infatti nel corso del Novecento, mentre andavano perfezionandosi gli strumenti della propaganda e della manipolazione, cambiava lo statuto dei concetti di verità e realtà. Si andava affermando una concezione che enfatizza l'esistenza di un mondo di forme socio-culturali malleabili, fluide o fragili, di cui la "modernità liquida" di Baumann costituisce la più efficace e nota immagine. Negli ultimi anni poi la rivoluzione digitale ha accelerato tale cambiamento con l'irruzione sulla scena mediatica e politica di nuovi soggetti in grado di sfruttare il potere persuasivo dei "social media". Anche il concetto di realtà ha cambiato statuto: la perdita di autorità delle istituzioni tradizionali che strutturavano la nostra vita sociale e politica: famiglia, chiese, partiti politici, sindacati, corporations ne è la prova. Come ha scritto il politologo Francis Fukuyama, con l'accesso a nuovi "spazi informativi online" abbiamo assistito a un declino della fiducia. Se abbiamo un problema lo abbiamo con l'uso del senso critico più che con la tecnologia, ed è un problema che abbiamo sempre avuto. Secondo il sociologo Piero Dominici il problema educativo/formativo è una dimensione strategica essenziale se si vogliono affrontare i rischi ai quali vanno incontro le moderne democrazie. Infatti il vero pericolo della post-verità è che quando non esiste più nessun criterio per distinguere i discorsi validi da quelli meno validi, si impongono i discorsi e le idee dei soggetti più potenti, organizzati o aggressivi. Per evitare di essere condizionati dalla post-verità il sociologo Guido Gili e il filosofo Giovanni Maddalena suggeriscono all'essere umano l'acquisizione di un abito mentale sostenuto da relazioni comunitarie vitali che stimolino l'apertura al mondo. Relazioni umane che permettano di confrontarsi senza reticenze o sudditanze con le informazioni provenienti dal mondo esterno e da una pluralità di emittenti, perseguendo un'educazione "non scettica" al pensiero critico.

per scaricare le conclusioni (in pdf):

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

- Piero Dominici (2018), Fake News and Post-Truths? The “real” issue is how democracy is faring lately - Nova IlSole 24ORE

- Christian Salmon (2016), "Post-verità, la parola dell'era Trump" - La Repubblica

- Mario Pireddu (2016), Storia naturale della post-verità - DoppioZero

- Mario Barenghi (2017), Post-verità. Non contraddire le emozioni - DoppioZero

- Guido Cozzi (1998), Culture as a Bubble [73 citazioni]

- Lorenzo Borga (2018), Perché su immigrazione e sicurezza Salvini gioca con la percezione della realtà - Il Foglio

- Luca Comodo, Chiara Ferrari (2017), Global view on immigration and the Refugee crisis - Ipsos

- Perils of perception 2017 - L'indagine Ipsos sul pericolo delle percezioni - Ipsos

- Andrea Galli (2018), Gili: ma la realtà ha una sua "durezza", spesso sottovalutata dagli esperti (PDF) - L'Avvenire

- Guido Gili, Giovanni Maddalena (2017), Dove nasce la post-verità - Indagine sulla svolta culturale che ha trasformato le bufale in problema ingovernabile - Il Foglio

- Christopher Hooton (2016), Social media echo chambers gifted Donald Trump the presidency - Independent

- Seth Flaxman, Sharad Goel, Justin Rao (2016), Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News Consumption (PDF) [181 citazioni]

- David Robson (2018), The myth of the online echo chambers - BBC Future

- Mario Barenghi (2017), Post-verità. Non contraddire le emozioni - DoppioZero

- Stefano Dalla Casa (2017), 5 letture per resistere alla post-verità - Wired

- Annamaria Testa (2015), Propaganda: che cosa è, come funziona, perchè è tossica - Nuovo e utile

- Elizabeth Dubois, Grant Blank (2018), The echo chamber is overstated: the moderating effect of political interest and diverse media (PDF) [5 citazioni]

- Marco Minghetti (2011), Le parole sono importanti! – Alice annotata 14a - Nòva Sole 24Ore

- (2017), How social media filter bubbles and algorithms influence the election - The Guardian

- Giuseppe Veltri (2018), La tempesta perfetta: social media, fake news e la razionalità limitata dl cittadino (PDF) - Erickson Media Education

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Pagine correlate

Libri consigliati

a chi è interessato a capire in che modo può essere manipolata l'opinione pubblica

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 22 ottobre 2023