Qualità della Lettura online (su schermo) e offline (su carta)

TEORIE > CONCETTI > LETTURA CRITICA

Scopo di questa pagina

Sappiamo che la lettura è un'attività innaturale per il cervello umano, nel senso che deve essere appresa. Al giorno d’oggi si è imposta una forma di lettura ibrida, in cui si passa costantemente dallo schermo alla carta. Queste due forme di lettura influenzano in modo diverso il cervello provocando su di esso un "carico cognitivo". Esistono evidenze sperimentali che mostrano l'incremento del carico cognitivo nel passaggio da testi convenzionali (lineari) a testi digitali (ipertesti e ipermedia). L'incremento del carico cognitivo negli ipertesti e ipermedia sembra dovuto alla difficoltà di ricostruire la struttura del testo (negli ipertesti) e alla necessità di costruire rappresentazioni integrate di testo e immagini (negli ipermedia). Secondo la neuroscienziata Maryanne Wolf la qualità dell'esperienza di lettura dipende soprattutto da tre fattori: patrimonio lessicale, visione foveale/parafoveale e corrispondenza tra grafemi e fonemi. Negli anni tra il 2014 e il 2018 un gruppo di quasi 200 studiosi e ricercatori nel campo della lettura, dell'editoria e dell’alfabetizzazione provenienti da tutta Europa, ha indagato l'impatto della digitalizzazione sulle pratiche di lettura. Le conclusioni di questo studio sono state adottate nel 2018 a Stavanger, in Norvegia, da una conferenza ministeriale del Consiglio d'Europa e costituiscono un importante contributo al dibattito sul futuro dell'esperienza di lettura. Carta e schermo sottintendono modalità di fruizione ed elaborazione diverse. Il meta-studio di 54 studi che ha coinvolto più di 170.000 partecipanti, dimostra che la comprensione di testi informativi lunghi è maggiore quando si legge sulla carta piuttosto che sugli schermi, in particolare quando sono imposti dei limiti di tempo. Nessuna differenza è stata rilevata invece in riferimento ai testi narrativi. Gli ambienti digitali pongono delle sfide. Nella lettura su supporto digitale, rispetto a quella da stampa, i lettori tendono a sopravvalutare le loro capacità di comprensione, in particolare quando sono loro imposti dei limiti di tempo, inducendoli a leggere in modo più superficiale e meno concentrato.

How many ebooks do you read per year?

Not one, but I look at the figures

Not one, but I look at the figures

Punto chiave di questa pagina

PROUST E IL CALAMARO: Uno dei fattori più importanti nello sviluppo di una società è la lotta alla povertà verbale infatti, come scrive Maryanne Wolf nel libro "Proust e il calamaro" citando varie ricerche (pp.114-115): a cinque anni, alcuni bambini cresciuti in ambienti linguisticamente poveri hanno ascoltato 32 milioni di parole in meno rispetto al tipico bambino appartenente al ceto medio. [...] Nella maturazione linguistica del bambino, niente è isolato e senza conseguenze. [...] Nello sviluppo iniziale delle abilità linguistiche, uno dei principali aiuti alla futura capacità di leggere è semplicemente la quantità di tempo riservata al 'chiacchierare a tavola'.

L'importanza di gesti così banali come parlare al bambino, leggergli qualcosa e ascoltarlo è una parte importante dello sviluppo linguistico iniziale, ma la realtà di molte famiglie (alcune economicamente disagiate, altre no) è tale che viene dedicato troppo poco tempo perfino a queste attenzioni elementari prima che il bambino raggiunga i cinque anni. [...] Tutti i professionisti che si occupano di bambini possono aiutare a fare in modo che i genitori prendano coscienza del contributo che possono dare alle capacità future dei figli.

Punti di riflessione

La lettura è un'attività innaturale per l'essere umano, nel senso che deve essere appresa. La qualità della lettura e il piacere che l'essere umano ne ricava dipendono da molti fattori, tra i quali la responsabilità di chi progetta i testi e quella del lettore che ne fruisce.

-

Carta e schermo sottintendono modalità di fruizione ed elaborazione diverse. Al giorno d’oggi si è imposta una forma di lettura ibrida, in cui si passa costantemente dallo schermo alla carta, e per cui è necessario trovare i modi migliori per utilizzare i vantaggi di entrambe le tecnologie, per tutte le fasce d'età e per tutti gli scopi. (Dichiarazione di Stavanger E-READ)

Qualità dell'esperienza di lettura

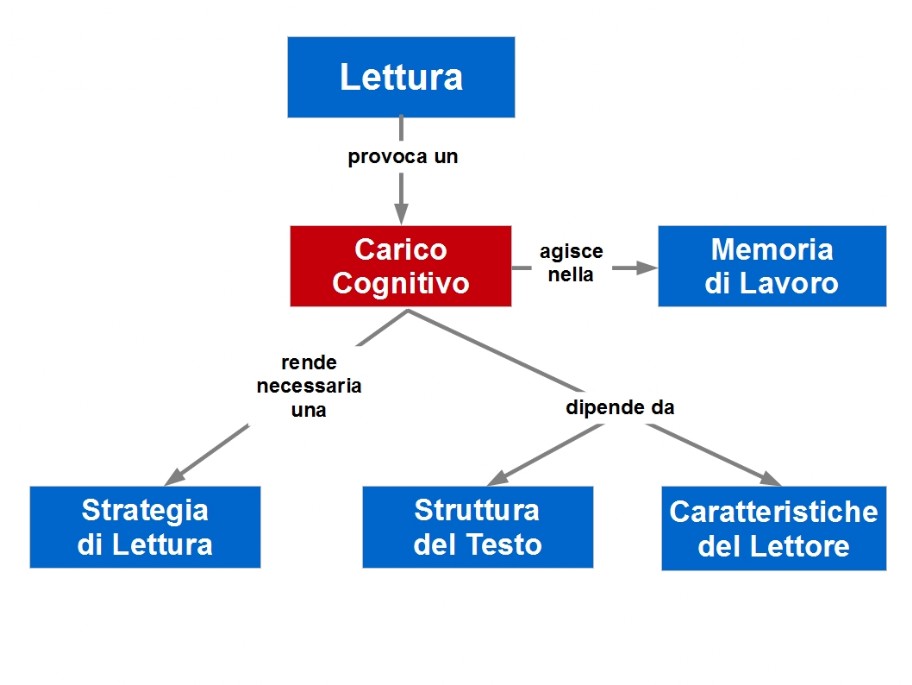

Sappiamo che la lettura è un'attività innaturale per il cervello umano, nel senso che deve essere appresa. Al giorno d’oggi si è imposta una forma di lettura ibrida, in cui si passa costantemente dallo schermo alla carta. Queste due forme di lettura influenzano in modo diverso il cervello provocando su di esso un "carico cognitivo":

- La lettura è un'attività che provoca un carico cognitivo, come teorizzato dalla teoria del carico cognitivo

- Il carico cognitivo è stato definito dallo psicologo John Sweller come ' il carico imposto alla memoria di lavoro dall’informazione che viene presentata al lettore '

- L'entità del carico cognitivo dipende sia dalla struttura del testo, che dalle caratteristiche del lettore

- Esistono evidenze sperimentali che mostrano l'incremento del carico cognitivo nel passaggio da testi convenzionali (lineari) a testi digitali (ipertesti e ipermedia). L'incremento del carico cognitivo negli ipertesti e ipermedia sembra dovuto alla difficoltà di ricostruire la struttura del testo (negli ipertesti) e alla necessità di costruire rappresentazioni integrate di testo e immagini (negli ipermedia)

- La riduzione del carico cognitivo è una responsabilità primaria dei soggetti che progettano i nuovi mezzi digitali per l'apprendimento e l'informazione (Instructional Design); tuttavia ogni fruitore dei nuovi media digitali deve porsi il problema di come ridurre il proprio carico cognitivo attuando una strategia di lettura

Lo stile di lettura di ogni persona è influenzato sia dallo scopo del lettore (informazione, intrattenimento, studio, ecc.), sia dallo stile di apprendimento che può essere significativo o meccanico.

Carta e schermo sottintendono modalità di fruizione ed elaborazione diverse. Al giorno d’oggi si è imposta una forma di lettura ibrida, in cui si passa costantemente dallo schermo alla carta

All'origine dell'esperienza di lettura

Sappiamo che la lettura è un'attività innaturale per il cervello umano, nel senso che deve essere appresa. La neuroscienziata Maryanne Wolf, autrice del libro 'Proust e il calamaro - Storia e scienza del cervello che legge' (V&P editore), si è occupata a lungo dell'esperienza della lettura sia in persone normali, sia in persone con problemi di dislessia (ha avuto un figlio dislessico). Le sue ricerche sono condensate nel libro citato che esplora la capacità del cervello umano di lasciarsi modellare dalle esperienze, creando nuovi collegamenti tra le sue strutture preesistenti (che è proprio ciò che i dislessici fanno per non lasciarsi schiacciare dal nostro mondo culturale).

Cosa c'entra Proust con il calamaro e la lettura? La Wolf lo spiega nelle prime pagine (pp.11-12):

Cosa c'entra Proust con il calamaro e la lettura? La Wolf lo spiega nelle prime pagine (pp.11-12):

In questo libro uso il grande scrittore francese come metafora e il molto sottovalutato calamaro come analogia per due aspetti molto diversi del leggere. Proust considerava la lettura una specie di santuario intellettuale in cui gli uomini hanno accesso a migliaia di differenti realtà che altrimenti non potrebbero mai incontrare nè conoscere. [...] Negli anni Cinquanta del Novecento, gli scienziati hanno usato il lungo assone centrale del timido ma furbo calamaro per capire come i neuroni si attivano e si trasmettono segnali, e in certi casi per osservare come riparano o compensano un difetto di funzionamento.

La compensazione che interessava alla Wolf era quella dei bambini dislessici che, pur avendo grandi difficoltà di apprendimento dato che non riescono a leggere, riescono ad aggirare gli ostacoli sfruttando la neuroplasticità (ved. box sulla dislessia).

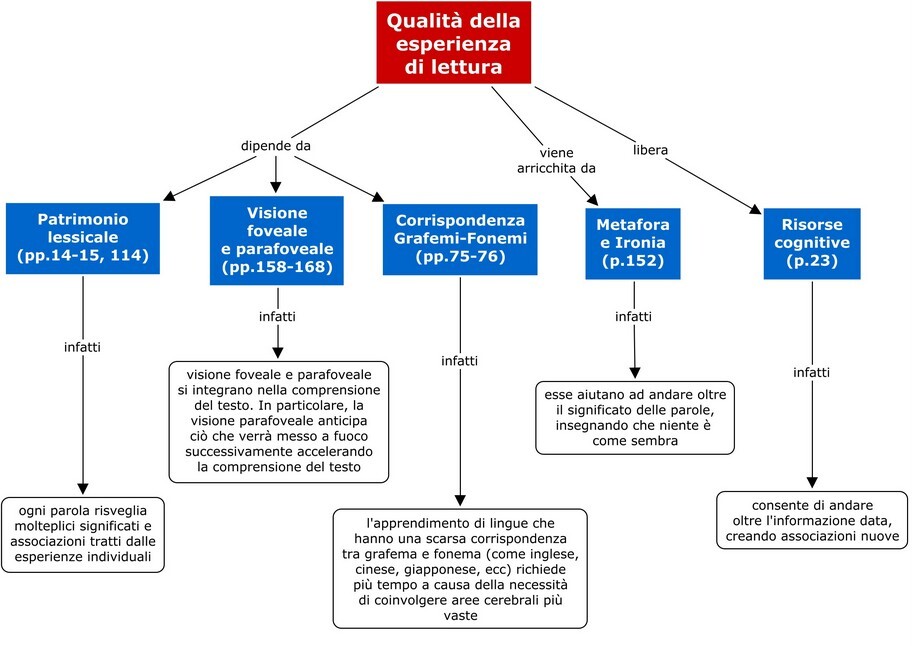

Secondo Maryanne Wolf la qualità dell'esperienza di lettura dipende soprattutto da tre fattori: patrimonio lessicale, visione foveale/parafoveale e corrispondenza tra grafemi e fonemi, mostrati nella mappa concettuale che segue.

La qualità dell'esperienza di lettura dipende soprattutto da tre fattori: patrimonio lessicale, visione foveale/parafoveale e corrispondenza tra grafemi e fonemi

Mappa concettuale (parziale) del libro 'Proust e il calamaro'

Nei box sono indicate le pagine del libro che trattano il tema specifico

Patrimonio lessicale e ambiente familiare: 32 milioni di parole in meno

Uno dei fattori più importanti nello sviluppo di una società è la lotta alla povertà verbale infatti, come scrive Maryanne Wolf nel libro "Proust e il calamaro" citando varie ricerche (pp.114-115): a cinque anni, alcuni bambini cresciuti in ambienti linguisticamente poveri hanno ascoltato 32 milioni di parole in meno rispetto al tipico bambino appartenente al ceto medio. [...]

Nella maturazione linguistica del bambino, niente è isolato e senza conseguenze. [...] Nello sviluppo iniziale delle abilità linguistiche, uno dei principali aiuti alla futura capacità di leggere è semplicemente la quantità di tempo riservata al 'chiacchierare a tavola'.

L'importanza di di gesti così banali come parlare al bambino, leggergli qualcosa e ascoltarlo è una parte importante dello sviluppo linguistico iniziale, ma la realtà di molte famiglie (alcune economicamente disagiate, altre no) è tale che viene dedicato troppo poco tempo perfino a queste attenzioni elementari prima che il bambino raggiunga i cinque anni. [...] Tutti i professionisti che si occupano di bambini possono aiutare a fare in modo che i genitori prendano coscienza del contributo che possono dare alle capacità future dei figli.

A cinque anni, alcuni bambini cresciuti in ambienti linguisticamente poveri, hanno ascoltato 32 milioni di parole in meno rispetto al tipico bambino appartenente al ceto medio. L'importanza di di gesti così banali come parlare al bambino, leggergli qualcosa e ascoltarlo è una parte importante dello sviluppo linguistico iniziale

Patrimonio lessicale e pensiero

La ricchezza semantica della lettura dipende dal patrimonio di termini, sinonimi, nozioni del lettore. Come scrive la Wolf (pp.14-15), citando le ricerche dello scienziato cognitivo David Swinney (ved. bibliografia ):

Swinney ha scoperto che il cervello non associa una parola a un significato unico e semplice, ma inizia una sorta di caccia al tesoro, cercando ogni informazione in qualche modo collegata a quella parola. La ricchezza di questa dimensione semantica della lettura dipende quindi dal patrimonio di nozioni che abbiamo accumulato. I bambini che dispongono di un ricco repertorio di parole e delle relative associazioni ricavano dalla lettura e dalla conversazione esperienze molto diverse da quelle dei bambini con un più limitato capitale di parole e concetti.

La povertà verbale non danneggia solo il linguaggio ma anche la riflessione, scrive la Wolf (p.114):

Non ascoltare certe parole significa non imparare certi concetti. Non incontrare certe forme della sintassi vuol dire capire meno i nessi tra certi eventi di un racconto. Non conoscere le forme del racconto vuol dire essere meno in grado di dedurre e prevedere. Quando le tradizioni culturali e i sentimenti altrui non sono mai oggetti di esperienza, si è meno in grado di capire che cosa provano gli altri.

La povertà verbale non danneggia solo il linguaggio ma anche la riflessione. Non ascoltare certe parole significa non imparare certi concetti. Non incontrare certe forme della sintassi vuol dire capire meno i nessi tra certi eventi di un racconto. Non conoscere le forme del racconto vuol dire essere meno in grado di dedurre e prevedere

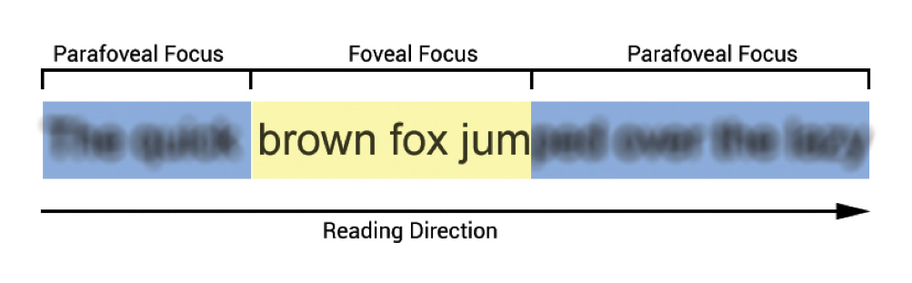

Fisiologia della lettura

La visione foveale è la nostra visione centrale nella quale l'immagine del testo appare perfettamente a fuoco perchè centrato rispetto alla fovea. La visione parafoveale è invece quella che si estende, seppure sfocata, a destra o a sinistra della fovea. Quando leggiamo siamo in grado di 'vedere' da quattordici a quindici lettere a destra o a sinistra della fovea.

Secondo Keith Rayner, esperto in movimenti oculari, (ved. bibliografia) la visione parafoveale anticipa ciò che verrà messo a fuoco successivamente aumentando la velocità di lettura sia per le lingue che si leggono da sinistra verso destra sia viceversa.

Visione foveale e parafoveale nella lettura

La visione parafoveale anticipa ciò che verrà messo a fuoco successivamente aumentando la velocità di lettura, sia per le lingue che si leggono da sinistra verso destra sia viceversa.

Corrispondenza grafemi-fonemi

Nelle lingue più regolari dell'inglese in termini di corrispondenza grafemi-fonemi, quali l'italiano e il tedesco, i bambini risparmiano quasi un anno di faticosa decodifica durante l'apprendimento. Scrive la Wolf (pp.166-167):

Le specifiche abilità fonologiche usate nella lettura dipendono dall'esperienza di chi legge, dalla parola da leggere e dal sistema di scrittura utilizzato. Una parola molto regolare e molto comune come 'carpet' (tappeto) richiede molta meno elaborazione fonologica di una parola come, poniamo, 'phonological' (fonologico). [...] Il lettore neofita inglese raduna accuratamente le rappresentazioni fonemiche delle lettere e impara ad assemblarle in parole. Questo processo talvolta può durare qualche anno.

Risorse cognitive ed esperienza di lettura in internet

Secondo Maryanne Wolf, Internet offre l'apparenza della semplicità dovuta allo sforzo dei webmaster di migliorare l'usabilità dei website. Infatti è facile per chi non vuole fare nessuno sforzo cognitivo abbandonare un website complesso e trovarne un altro apparentemente più semplice e appariscente. Internet offre una quantità sterminata di informazioni che sembrano accessibili senza sforzo critico, cioè senza avvertire il bisogno di 'andare oltre l'informazione data' che, secondo lo psicologo Jerome Bruner (ved. bibliografia), è il vero vantaggio della lettura. Secondo Bruner la capacità generativa della lettura crea nuova conoscenza per il lettore (e le sue esperienze), e nuova informazione per coloro che si relazionano con il lettore.

Scrive la Wolf (p.244):

Non nutro dubbi sulle modalità straordinarie in cui il mondo digitale dà vita alle realtà e ai punti di vista di altri popoli e culture. Quello che mi chiedo è se il giovane lettore tipico consideri l'analisi del testo e la ricerca di strati di significati più profondi sempre più anacronistici, a causa della sua abitudine all'immediatezza e all'apparente completezza delle informazioni mostrate dallo schermo di un computer. [...] Mi domando quindi se i nosti figli stiano imparando il cuore del processo di lettura: andare al di là del testo.

Internet offre una quantità sterminata di informazioni che sembrano accessibili senza sforzo critico, cioè senza avvertire il bisogno di 'andare oltre l'informazione data' che, secondo lo psicologo Jerome Bruner, è il vero vantaggio della lettura. Secondo Bruner la capacità generativa della lettura crea nuova conoscenza per il lettore, e nuova informazione per coloro che si relazionano con il lettore

Differenza tra lettura online (su schermo) e lettura offline (su carta)

Negli anni tra il 2014 e il 2018 un gruppo di quasi 200 studiosi e ricercatori nel campo della lettura, dell'editoria e dell’alfabetizzazione provenienti da tutta Europa, ha indagato l'impatto della digitalizzazione sulle pratiche di lettura. Le conclusioni di questo studio sono state adottate nel 2018 a Stavanger, in Norvegia, da una conferenza ministeriale del Consiglio d'Europa e costituiscono un importante contributo al dibattito sul futuro dell'esperienza di lettura.

Carta e schermo sottintendono modalità di fruizione ed elaborazione diverse. Al giorno d’oggi si è imposta una forma di lettura ibrida, in cui si passa costantemente dallo schermo alla carta, e per cui è necessario trovare i modi migliori per utilizzare i vantaggi di entrambe le tecnologie, per tutte le fasce d'età e per tutti gli scopi.

Il meta-studio di 54 studi che ha coinvolto più di 170.000 partecipanti, dimostra che la comprensione di testi informativi lunghi è maggiore quando si legge sulla carta piuttosto che sugli schermi, in particolare quando sono imposti dei limiti di tempo. Nessuna differenza è stata rilevata invece in riferimento ai testi narrativi. Gli ambienti digitali pongono delle sfide. Nella lettura su supporto digitale, rispetto a quella da stampa, i lettori tendono a sopravvalutare le loro capacità di comprensione, in particolare quando sono loro imposti dei limiti di tempo, inducendoli a leggere in modo più superficiale e meno concentrato.

La Dichiarazione di Stavanger COST ‘E-READ’ Sul Futuro della Lettura è disponibile di seguito in formato PDF.

La comprensione di testi informativi lunghi è maggiore quando si legge sulla carta piuttosto che sugli schermi, in particolare quando sono imposti dei limiti di tempo. Nessuna differenza è stata rilevata invece in riferimento ai testi narrativi

Dislessia

La definizione data dall'Associazione italiana Dislessia (ADI) è: "la dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente". Leggere e scrivere sono considerati atti così semplici e automatici che risulta difficile comprendere la fatica di un bambino dislessico. Purtroppo in Italia la dislessia è poco conosciuta, benché si calcoli che riguardi il 3-4% della popolazione scolastica (fascia della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado). Per approfondire la dislessia andare al sito dell'Associazione Italiana Dislessia.

Pensare fuori dagli schemi

La dislessia dimostra che sono possibili, e naturali, differenti organizzazioni cerebrali, che non consentono la lettura.

Conclusioni (provvisorie): la lettura su carta e quella su schermo sottintendono modalità di fruizione ed elaborazione diverse.

La lettura è un'attività innaturale per l'essere umano, nel senso che deve essere appresa. La qualità della lettura e il piacere che l'essere umano ne ricava dipendono da molti fattori, tra i quali la responsabilità di chi progetta i testi e quella del lettore che ne fruisce. Nel dibattito sulle trasformazioni cognitive indotte da internet sui "nativi digitali" la qualità della lettura su schermo è stata messa in discussione da diversi pedagogisti.

Carta e schermo sottintendono modalità di fruizione ed elaborazione diverse. Al giorno d’oggi si è imposta una forma di lettura ibrida, in cui si passa costantemente dallo schermo alla carta, e per cui è necessario trovare i modi migliori per utilizzare i vantaggi di entrambe le tecnologie, per tutte le fasce d'età e per tutti gli scopi.

Il meta-studio E-READ di 54 studi che ha coinvolto più di 170.000 partecipanti (Dichiarazione di Stavanger del 2018), dimostra che la comprensione di testi informativi lunghi è maggiore quando si legge sulla carta piuttosto che sugli schermi, in particolare quando sono imposti dei limiti di tempo. Nessuna differenza è stata rilevata invece in riferimento ai testi narrativi. Gli ambienti digitali pongono delle sfide. Nella lettura su supporto digitale, rispetto a quella da stampa, i lettori tendono a sopravvalutare le loro capacità di comprensione, in particolare quando sono loro imposti dei limiti di tempo, inducendoli a leggere in modo più superficiale e meno concentrato.

La razionalità richiede impegno personale!

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Iscriviti alla Newsletter di pensierocritico.eu per ricevere in anteprima nuovi contenuti e aggiornamenti:

Bibliografia (chi fa delle buone letture è meno manipolabile)

- J.Bruner (1973), La costruzione narrativa della realtà (PDF) Interessante Tesi di laurea di Marta De Lorenzo

- David Swinney (1979), Lexical Access during Sentence Comprehension (Re)Consideration of Context Effects (PDF) [2031 citazioni]

- Thierry Baccino, I movimenti oculari nella lettura (PDF)

- Keith Rayner (1998), Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years of Research (PDF)

- Blog Didattica e cervello, Dislessia e... non solo!

- Antonio Calvani (2016), Come insegnare a leggere: facciamo il punto (PDF)- SApIE

- Anne Mangen, Adriaan van der Weel (2016), The evolution of reading in the age of digitisation: an integrative framework for reading research (PDF) [46 citazioni]

- Theresa Schilhab, Gitte Balling, Anežka Kuzmičová (2018), Decreasing materiality from print to screen reading (PDF)

Guarda le pagine correlate

Scrivi, se non sei d'accordo

Se ritenete che le tesi del "punto chiave" non vengano sufficientemente supportate dagli argomenti presenti in questa pagina potete esprimere il vostro parere (motivandolo).

Inviate una email con il FORM. Riceverete una risposta. Grazie della collaborazione.

Libri consigliati

a chi vuole capire i fattori che condizionano la qualità di lettura

Spesa annua pro capite in Italia per gioco d'azzardo 1.583 euro, per l'acquisto di libri 58,8 euro (fonte: l'Espresso 5/2/17)

Pagina aggiornata il 27 novembre 2023